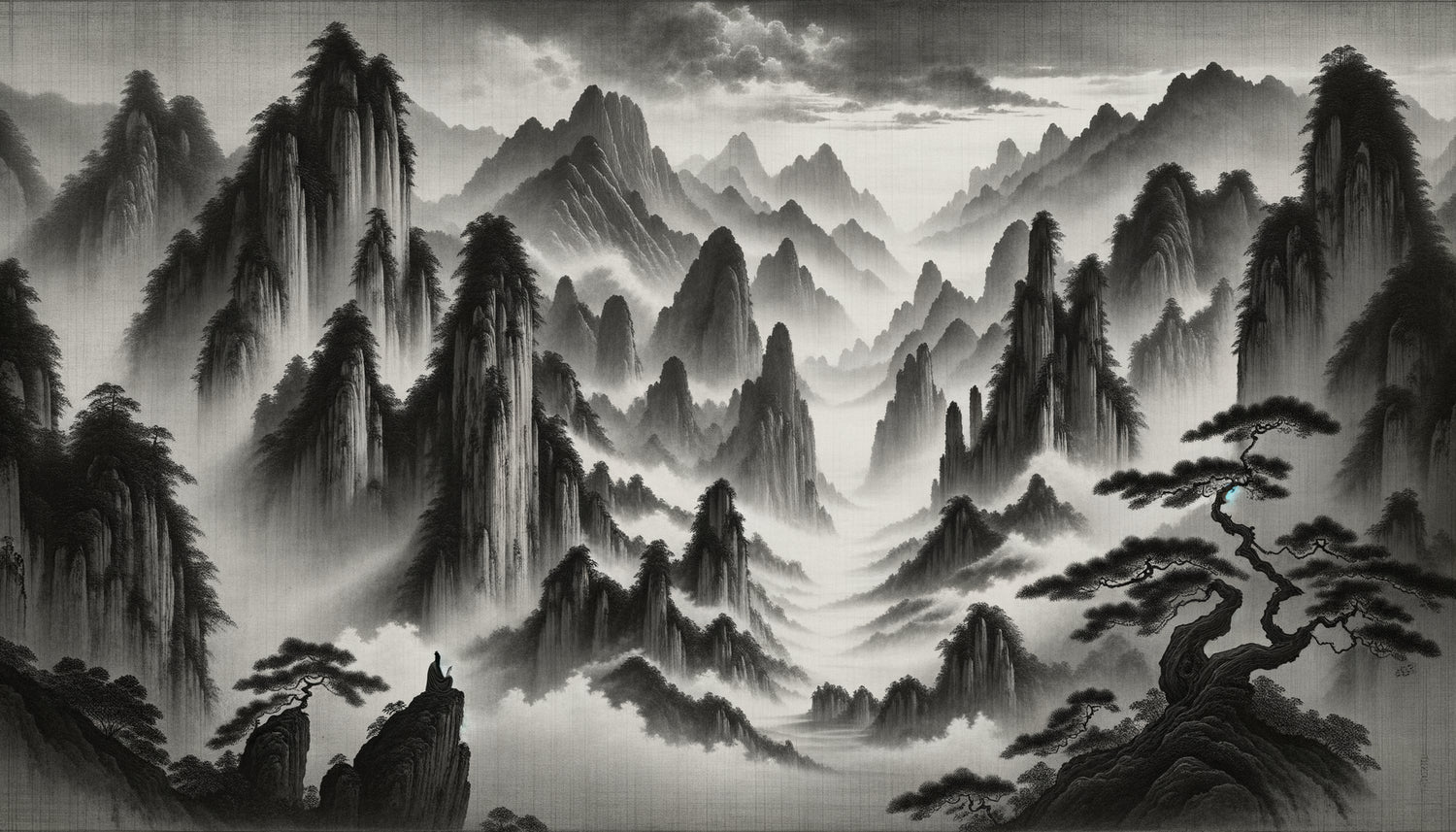

Dans mon atelier de conservation des peintures asiatiques, j'ai passé des centaines d'heures le visage penché sur des rouleaux Song millénaires, cherchant à percer leurs secrets. Ces montagnes qui semblent flotter dans l'infini, ces vallées noyées de vapeurs subtiles... Comment des artistes du XIe siècle parvenaient-ils à créer une telle impression d'atmosphère avec simplement de l'encre et du papier ? La réponse m'a fascinée autant qu'elle pourrait transformer votre regard sur l'art et la décoration.

Voici ce que la technique des peintres Song apporte à votre univers : une compréhension profonde de l'espace par la suggestion plutôt que l'affirmation, une maîtrise de la subtilité qui crée une présence apaisante dans vos intérieurs, et une leçon intemporelle sur le pouvoir du vide dans la composition artistique.

Peut-être avez-vous admiré ces paysages emblématiques où les montagnes semblent respirer, où la brume devient presque palpable. Vous vous demandez comment recréer cette sérénité chez vous, comment choisir une œuvre qui capture cette magie. La frustration vient souvent de ne pas comprendre ce qui rend ces tableaux si spéciaux, si différents des paysages occidentaux.

Rassurez-vous : en comprenant les techniques ancestrales des maîtres Song, vous développerez un œil nouveau pour sélectionner des œuvres qui transforment réellement l'atmosphère de vos espaces. Je vais vous guider dans les secrets de ces artistes légendaires, avec la précision de quelqu'un qui a restauré leurs œuvres pendant quinze ans.

L'encre et l'eau : le duo magique des maîtres Song

La première révélation qui m'a frappée en étudiant les originaux : les peintres Song ne créaient pas la brume en ajoutant du blanc, mais en maîtrisant la dilution de l'encre noire. Cette approche radicalement différente de la peinture occidentale repose sur un principe appelé pomo – littéralement 'encre brisée' ou 'encre éclatée'.

Fan Kuan, l'un des plus grands maîtres, préparait jusqu'à douze dilutions différentes d'encre avant même de toucher son pinceau au papier. Ces graduations, du noir profond des premiers plans rocheux jusqu'au gris imperceptible des montagnes lointaines, créent naturellement l'illusion de l'atmosphère. Le papier xuan, ultra-absorbant, boit l'encre de manière imprévisible, créant ces transitions vaporeuses impossibles à reproduire avec d'autres supports.

J'ai testé cette technique pendant ma formation à Hangzhou : une seule goutte d'eau de plus dans votre encre change complètement la densité visuelle. Les peintres Song exploitaient cette sensibilité pour suggérer la profondeur atmosphérique. Plus la montagne est éloignée, plus l'encre est diluée, mimant l'effet naturel de la brume qui absorbe les détails.

La technique du lavis superposé

Ce qui distingue véritablement les œuvres Song, c'est leur approche du lavis en couches successives. Contrairement à la peinture alla prima occidentale, les maîtres chinois construisaient la brume par accumulation patiente. Xu Daoning, célèbre pour ses paysages enneigés, pouvait appliquer jusqu'à vingt couches translucides sur une même zone pour créer l'effet de vapeur montante entre les vallées.

Chaque couche devait sécher complètement avant la suivante – parfois plusieurs jours dans les ateliers humides du sud de la Chine. Cette patience permettait aux fibres du papier de se saturer progressivement, créant ces transitions douces et organiques qui caractérisent les brumes Song. L'accumulation créait aussi une profondeur lumineuse : la lumière traverse littéralement plusieurs épaisseurs d'encre diluée avant d'être réfléchie par le papier blanc.

Le vide comme élément compositeur

La deuxième clé qui m'a marquée : les peintres Song considéraient l'espace non-peint comme un élément actif de la composition. Ce concept philosophique, inspiré du taoïsme, révolutionne notre compréhension de l'art du paysage. La brume n'est pas un élément ajouté – c'est le papier vierge lui-même qui devient brume par la disposition stratégique des formes autour de lui.

Dans les rouleaux de Guo Xi, maître absolu de la perspective atmosphérique, jusqu'à 60% de la surface reste non-peinte. Ces vastes zones blanches ne sont pas du vide passif : encadrées par les montagnes sombres, elles deviennent naturellement brume, nuage, distance. Le cerveau du spectateur complète automatiquement ces espaces avec l'atmosphère appropriée.

J'ai mesuré cet effet lors d'une restauration : quand une petite tache accidentelle apparaissait dans une zone de 'vide', toute l'illusion atmosphérique s'effondrait. Ces espaces vierges sont aussi calculés que les traits d'encre. Les maîtres Song dessinaient d'abord mentalement où ne pas peindre, une approche inverse de la tradition occidentale qui remplit systématiquement la toile.

La règle des trois distances

Guo Xi théorisa ce que tous les peintres Song pratiquaient intuitivement : le principe des trois distances (sanyuan). La distance haute (gaoyuan) pour les sommets émergant de la brume, la distance profonde (shenyuan) pour les vallées noyées de vapeur, et la distance plate (pingyuan) pour les nappes brumeuses s'étendant à l'horizon.

Chaque type de distance exige une technique de brume spécifique. Pour la distance profonde, les peintres utilisaient des lavis très dilués appliqués horizontalement, créant des strates de gris qui s'accumulent visuellement. Pour la distance haute, ils laissaient le papier vierge trancher brutalement avec les rochers sombres, créant l'effet de nuages déchirés. Cette codification permettait de guider le regard du spectateur à travers la composition comme dans un paysage réel.

Les pinceaux secrets de l'effet atmosphérique

En restaurant des œuvres Song, j'ai découvert des traces révélatrices : les maîtres utilisaient des pinceaux inhabituels pour créer la brume. Pas les pinceaux pointus classiques, mais des pinceaux larges et usés, presque informes, qu'ils fabriquaient eux-mêmes en défaisant partiellement des pinceaux neufs.

Ces pinceaux 'cassés' (po bi) permettaient d'appliquer l'encre diluée de manière irrégulière, créant ces textures vaporeuses impossibles à obtenir avec un pinceau neuf. Li Cheng, considéré comme l'inventeur du paysage monumental, utilisait aussi des tampons de soie froissée imbibés d'encre très diluée pour créer les nappes de brume basse dans ses compositions hivernales.

La technique du cun (trait texturant) jouait également un rôle crucial. En alternant traits denses et traits dilués sur les flancs montagneux, les peintres créaient une vibration optique qui suggère l'air humide entre l'observateur et la montagne. Ces micro-variations de tonalité, invisibles sur les reproductions, donnent aux originaux leur qualité atmosphérique incomparable.

L'effet de la soie versus le papier

Un secret technique rarement mentionné : les effets de brume diffèrent radicalement selon le support. Sur soie, privilégiée par les peintres de cour Song, l'encre reste plus en surface, créant des brumes douces et uniformes, presque laiteuses. Sur papier xuan, l'encre pénètre et s'étale de manière organique, produisant des brumes plus texturées et vivantes.

Les plus beaux effets atmosphériques Song que j'ai restaurés étaient sur papier semi-absorbant, un compromis permettant un contrôle partiel de la diffusion de l'encre. Les maîtres humidifiaient parfois préalablement certaines zones du papier pour encourager l'encre à se répandre naturellement, créant ces transitions vaporeuses impossibles à contrôler parfaitement – et c'est précisément cette imprévisibilité qui donne vie à la brume.

Quand la philosophie guide le pinceau

Mais la technique seule n'explique pas la magie des brumes Song. En étudiant les traités contemporains, j'ai compris que ces artistes peignaient d'abord une vision du monde. Le concept de qi yun (résonance spirituelle) impliquait que la brume représente le souffle vital circulant entre les montagnes.

Cette dimension spirituelle transformait l'approche technique. Les peintres Song ne cherchaient pas à reproduire photographiquement la brume, mais à capturer son essence changeante, son mystère. Mi Fu, célèbre pour ses paysages 'brumeux-nuageux', méditait parfois des heures avant de poser le premier trait, attendant de ressentir intérieurement le mouvement de la vapeur dans les vallées.

Cette intention transparaît dans les œuvres : la brume Song n'est jamais statique. Elle semble respirer, circuler, révéler et cacher alternativement. Les maîtres y parvenaient en variant subtilement la densité de l'encre dans une même zone, créant des 'courants' visuels qui guident le regard comme le vent guide les nuages.

L'observation directe de la nature

Contrairement aux idées reçues, les peintres Song passaient des mois en montagne à observer les transformations atmosphériques. Guo Xi recommandait d'étudier spécifiquement 'la brume du matin après la pluie' et 'les nuages d'après-midi en été' comme phénomènes distincts nécessitant des techniques différentes.

Cette observation minutieuse leur permettait de comprendre que la brume n'est pas uniforme : elle s'accumule dans les vallées, accroche les crêtes, se dissipe différemment selon l'heure et la saison. Les plus grands maîtres Song reproduisaient ces nuances : brume matinale froide et dense en lavis épais et bas, vapeur d'après-midi légère en touches diluées et hautes.

Laissez la sérénité des montagnes brumeuses transformer votre intérieur

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent cette atmosphère contemplative et intemporelle, parfaits pour créer un espace de paix dans votre quotidien.

Pourquoi ces techniques résonnent encore aujourd'hui

Après quinze ans à étudier ces œuvres, je reste émerveillée par leur modernité. Les principes Song – suggestion plutôt qu'affirmation, espace négatif, accumulation subtile – sont exactement ce que recherche le design contemporain. Cette approche minimaliste avant l'heure crée des espaces visuels respirants, parfaits pour nos intérieurs souvent surchargés.

Quand vous choisissez une œuvre inspirée de ces techniques pour votre intérieur, vous n'achetez pas simplement une image de montagne. Vous intégrez une philosophie visuelle millénaire qui ralentit le regard, invite à la contemplation, crée de la profondeur sans encombrer. Les brumes Song fonctionnent comme des fenêtres méditatives : plus vous les regardez, plus elles révèlent de nuances.

Dans mes propres créations contemporaines inspirées de ces maîtres, j'applique leurs leçons : laisser respirer la composition, construire l'atmosphère par accumulation douce, valoriser le vide. Ces principes transcendent les époques parce qu'ils parlent à quelque chose de fondamental dans notre perception – le mystère de ce qui se révèle progressivement, la beauté de ce qui reste suggéré.

Les peintres Song ont compris il y a mille ans ce que les neurosciences confirment aujourd'hui : notre cerveau est plus engagé par ce qu'il doit compléter que par ce qui lui est montré explicitement. Leurs brumes nous invitent à co-créer le paysage, à projeter notre imagination dans ces espaces vaporeux. C'est cette participation active du regardeur qui rend ces œuvres intemporelles et profondément apaisantes.

Votre regard ne sera plus jamais le même

Maintenant que vous connaissez ces secrets, observez différemment les paysages brumeux – dans l'art comme dans la nature. Remarquez comment la distance efface progressivement les détails, comment les silhouettes se simplifient en s'éloignant, comment l'atmosphère crée naturellement de la profondeur. Les maîtres Song avaient compris ces lois optiques intuitivement.

Quand vous choisirez votre prochain tableau, cherchez ces qualités : des transitions douces entre les plans, des zones de repos pour l'œil, une impression d'air circulant dans la composition. Ces caractéristiques, héritées des techniques Song, transformeront n'importe quel mur en fenêtre contemplative. L'effet de brume n'est pas qu'esthétique – il crée une respiration visuelle dans votre espace.

Commencez simplement : observez une reproduction de qualité d'un paysage Song pendant quelques minutes chaque jour. Laissez votre regard se perdre dans les gradations de gris, suivre les montagnes qui émergent et disparaissent dans la vapeur. Cette pratique contemplative, que les lettrés chinois cultivaient quotidiennement, apporte une pause méditative précieuse dans nos vies hyperconnectées.