Dans l'atelier d'une petite galerie spécialisée en peinture rurale du XIXe siècle, je découvre chaque jour comment les artistes impressionnistes ont capturé un moment charnière de notre histoire. Entre 1860 et 1900, Camille Pissarro ne peignait pas simplement de jolis champs : il documentait, avec une sensibilité rare, la métamorphose profonde de la campagne française. Ses toiles témoignent d'une époque où les paysages ruraux basculaient de l'agriculture traditionnelle vers la modernisation industrielle.

Voici ce que la vision de Pissarro sur les transformations agricoles apporte à votre compréhension de l'art paysager : une lecture historique et sociale des mutations rurales, une approche sensible de la lumière et des saisons qui rythment le travail des champs, et une documentation visuelle précieuse de techniques agricoles disparues. Ces œuvres révèlent comment l'art peut capturer le changement sociétal tout en célébrant la beauté intemporelle de la nature.

Beaucoup perçoivent les paysages impressionnistes comme de simples scènes champêtres décoratives. Pourtant, regarder un Pissarro sans comprendre son contexte historique, c'est passer à côté d'un témoignage poignant sur la disparition d'un monde. Chaque coup de pinceau porte l'empreinte d'une société en transition, d'un artiste observant avec mélancolie et fascination les bouleversements de son époque.

Rassurez-vous : nul besoin d'être historien de l'art pour apprécier cette dimension. En comprenant le regard que Pissarro portait sur les transformations agricoles, vous découvrirez une profondeur insoupçonnée dans ses toiles, une lecture qui enrichit votre espace de vie d'une dimension narrative et émotionnelle authentique.

Je vous propose d'explorer comment ce maître impressionniste a traduit, avec son pinceau, les mutations profondes de la campagne française, et pourquoi cette vision reste aujourd'hui d'une modernité troublante.

Le témoin silencieux d'une révolution rurale

Pissarro s'installe à Pontoise en 1866, puis à Éragny en 1884, choisissant délibérément ces territoires ruraux en pleine transformation. À cette époque, la campagne française vit une révolution agricole sans précédent : mécanisation progressive, remembrement des parcelles, développement des voies ferrées qui relient désormais les villages aux marchés urbains. Le peintre observe quotidiennement ces changements depuis sa fenêtre d'atelier.

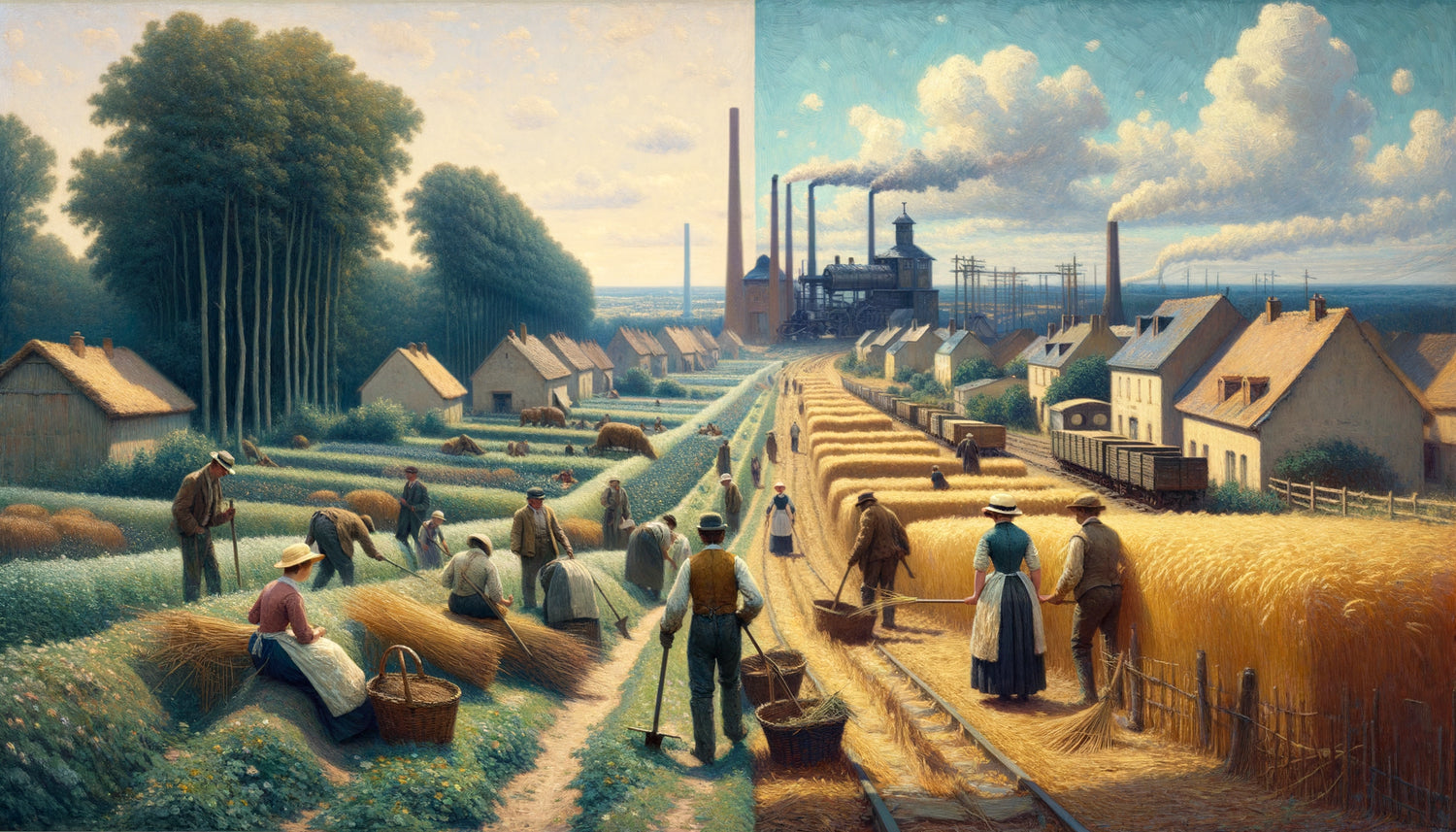

Contrairement à ses contemporains qui idéalisent la vie paysanne, Pissarro adopte une posture d'observateur documentariste. Ses toiles des années 1870-1890 montrent des scènes agricoles authentiques : paysans courbés dans les champs, fenaisons collectives, vergers en fleurs qui précèdent les récoltes mécanisées. Dans La Récolte des foins à Éragny (1887), on distingue encore les gestes ancestraux du fauchage manuel, alors que dans des œuvres ultérieures apparaissent les premières machines agricoles.

Cette approche reflète ses convictions anarchistes : Pissarro voit dans le travail agricole traditionnel une forme d'harmonie sociale menacée par l'industrialisation. Ses transformations agricoles ne sont jamais neutres ; elles portent un regard empreint de nostalgie mais sans sentimentalisme excessif. Il peint ce qui disparaît, conscient de documenter un patrimoine immatériel.

Une chronique visuelle des saisons agricoles

Le peintre structure son œuvre autour du cycle saisonnier, cette horloge biologique qui régit depuis toujours le monde rural. Printemps des labours, été des moissons, automne des vendanges, hiver du repos végétatif : Pissarro peint chaque étape avec une précision quasi ethnographique. Ses séries sur les vergers d'Éragny montrent la floraison printanière, puis les branches alourdies de fruits, enfin les arbres dénudés.

Cette attention aux transformations saisonnières révèle également les mutations agricoles en cours. Les calendriers traditionnels se modifient : nouvelles variétés de pommes plus rentables, arrivée d'engrais chimiques qui modifient les rendements, raccourcissement des jachères. Dans ses paysages, on perçoit ces évolutions subtiles dans la densité des plantations, l'organisation géométrique croissante des parcelles.

La géométrie changeante des paysages cultivés

Un élément frappe dans l'évolution de la peinture de Pissarro : la transformation progressive de la structure même des paysages. Ses premières toiles de Pontoise montrent des champs aux contours irréguliers, suivant le relief naturel, bordés de haies bocagères et d'arbres isolés. Progressivement, la géométrie se rationalise.

Le remembrement agricole, cette réorganisation administrative des parcelles pour améliorer la productivité, commence à modifier le visage de la campagne française. Pissarro capte ces changements avec une acuité remarquable : les haies disparaissent peu à peu, les parcelles s'agrandissent et se régularisent, les chemins creux cèdent la place à des routes plus larges. Dans Les Toits rouges (1877), on observe encore un paysage morcelé, presque médiéval ; vingt ans plus tard, ses vues d'Éragny révèlent une organisation spatiale plus rationnelle.

Cette évolution géométrique traduit le passage d'une agriculture vivrière à une agriculture de marché. Les cultures se spécialisent : vergers de pommiers pour le cidre commercial, champs de blé destinés aux minoteries parisiennes, prairies pour l'élevage laitier. Pissarro peint ces monocultures naissantes avec une ambivalence perceptible dans sa palette : moins de diversité chromatique, compositions plus épurées mais parfois plus froides.

L'arrivée discrète de la modernité technique

Contrairement à Monet qui peint frontalement les gares et les locomotives, Pissarro intègre la modernité technique de manière plus subtile dans ses représentations des transformations agricoles. Une cheminée d'usine à l'horizon d'un champ de labour, une ligne de chemin de fer traversant un verger, des bâtiments agricoles aux toitures industrielles remplaçant les granges traditionnelles.

Dans certaines toiles tardives, on aperçoit les premières machines agricoles : batteuses mécaniques, charrues en fer forgé, équipements qui annoncent la fin du travail manuel. Le peintre ne les glorifie pas mais ne les condamne pas non plus ; il les inscrit dans le paysage comme des éléments nouveaux du décor rural, témoins d'une époque de transition.

Les figures paysannes dans la tourmente du progrès

Les personnages qui peuplent les scènes agricoles de Pissarro méritent une attention particulière. Ce ne sont jamais des figures anecdotiques : chaque paysan, chaque glaneuse, chaque jardinier incarne une dimension du travail rural en mutation. Dans La Cueillette des pommes (1881), les gestes sont encore ceux transmis de génération en génération ; dans des œuvres ultérieures, on perçoit une certaine standardisation des postures, une efficacité nouvelle.

Pissarro accorde une dignité remarquable à ces travailleurs agricoles. Jamais misérabilistes, ses représentations montrent des hommes et des femmes engagés dans leur labeur, concentrés, parfois fatigués mais toujours respectés par le regard du peintre. Cette approche humaniste distingue radicalement sa vision des transformations agricoles de celle, plus distante, d'autres impressionnistes.

On note également l'apparition progressive de nouveaux types sociaux dans ses paysages : contremaîtres agricoles, marchands itinérants, ouvriers saisonniers venus des villes pendant les moissons. Cette diversification des figures humaines traduit la complexification de l'économie rurale, le passage d'une société paysanne homogène à un monde agricole hiérarchisé et connecté aux marchés urbains.

Le dialogue entre tradition et innovation

Ce qui fascine dans la représentation des transformations agricoles chez Pissarro, c'est sa capacité à montrer la coexistence des deux mondes. Une même toile peut juxtaposer un paysan avec une fourche en bois et un bâtiment agricole aux structures métalliques modernes. Cette superposition temporelle n'est pas maladroite : elle reflète fidèlement la réalité d'une époque où l'ancien et le nouveau cohabitent, parfois difficilement.

Ses vergers d'Éragny illustrent particulièrement ce dialogue. Les pommiers centenaires côtoient de jeunes plantations alignées selon des principes arboricoles modernes. Les techniques de taille évoluent, les variétés se diversifient pour répondre aux demandes commerciales, mais les gestes fondamentaux de la greffe et de la récolte restent inchangés. Pissarro capte cette permanence dans le changement avec une sensibilité remarquable.

Une palette qui traduit les mutations du terroir

L'analyse chromatique des œuvres de Pissarro révèle une dimension souvent négligée de sa représentation des transformations agricoles. Ses premières toiles rurales affichent une diversité végétale luxuriante : multitude de verts nuancés, prairies parsemées de fleurs sauvages, haies mêlant diverses essences. Cette polychromie reflète la biodiversité d'une agriculture encore extensive.

Progressivement, la palette se rationalise. Les monocultures imposent des aplats chromatiques plus uniformes : un champ de blé devient une mer dorée homogène, un verger de pommiers se traduit par des variations d'un seul vert. Cette évolution colorée n'est pas stylistique mais documentaire : Pissarro enregistre visuellement l'appauvrissement de la diversité agricole au profit de la rentabilité.

Ses lumières aussi évoluent. Dans les scènes agricoles traditionnelles, la lumière est filtrée par les arbres, adoucie par les haies, créant une atmosphère protectrice. Dans les paysages modernisés, elle devient plus crue, plus directe, inondant des espaces désormais dégagés. Cette transformation lumineuse traduit un changement d'échelle : le passage de l'intimité du bocage à l'ouverture des grandes parcelles cultivées.

Les infrastructures qui relient la campagne à la ville

Un aspect crucial des transformations agricoles chez Pissarro concerne les réseaux de communication qui désenclavent progressivement les campagnes. Routes élargies, ponts modernisés, et surtout chemins de fer : ces infrastructures apparaissent fréquemment à l'arrière-plan de ses compositions rurales.

Cette présence n'est jamais anecdotique. Le train qui traverse un paysage agricole symbolise la connexion nouvelle entre production rurale et consommation urbaine. Les pommes d'Éragny peuvent désormais rejoindre les Halles de Paris en quelques heures ; le lait, les légumes, les céréales circulent dans un réseau commercial qui transforme profondément l'économie paysanne. Pissarro peint ces artères de la modernité avec une ambiguïté fascinante : elles apportent la prospérité mais menacent aussi l'autonomie rurale traditionnelle.

Transformez votre intérieur avec une vision poétique de la nature

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent l'essence intemporelle des campagnes et des jardins, dans l'esprit des maîtres impressionnistes.

L'héritage visuel d'une époque charnière

Aujourd'hui, lorsque nous accrochons une reproduction d'un paysage de Pissarro dans notre intérieur, nous faisons bien plus qu'ajouter une touche décorative. Nous intégrons un témoignage historique précieux sur une époque de bouleversements, un regard humaniste sur la transformation du monde rural, une invitation à réfléchir sur notre propre rapport à la nature et à l'agriculture.

Les transformations agricoles que Pissarro a documentées avec tant de sensibilité résonnent étrangement avec nos préoccupations contemporaines. Face à l'agriculture industrielle actuelle, ses toiles nous rappellent qu'il a existé d'autres modèles, d'autres rythmes, d'autres relations entre l'homme et la terre. Cette nostalgie n'est pas passéiste : elle nourrit notre réflexion sur les transitions écologiques nécessaires.

En contemplant ses vergers d'Éragny ou ses fenaisons de Pontoise, nous reconnectons avec une dimension temporelle que notre époque a perdue : celle des cycles longs, de la patience végétale, du respect des saisons. Dans un salon contemporain, ces paysages agricoles impressionnistes créent un contrepoint apaisant à notre frénésie technologique, un rappel visuel que d'autres vitesses, d'autres valeurs sont possibles.

La force de Pissarro réside dans sa capacité à ne jamais choisir entre célébration et critique, entre tradition et modernité. Ses représentations des transformations agricoles maintiennent une tension créative, un questionnement ouvert qui traverse le temps. C'est précisément cette ambivalence qui rend son œuvre si actuelle, si nécessaire dans nos espaces de vie où nous cherchons à concilier confort moderne et aspiration à plus d'authenticité.

Conclusion : regarder le passé pour éclairer le présent

Pissarro ne s'est pas contenté de peindre de jolis paysages champêtres. À travers ses représentations minutieuses des transformations agricoles, il a légué un patrimoine visuel irremplaçable sur une époque charnière de notre histoire rurale. Ses toiles constituent des archives sensibles, des documents poétiques qui nous aident à comprendre d'où nous venons et, peut-être, où nous souhaitons aller.

Intégrer cette dimension dans votre appréciation de l'art paysager impressionniste enrichit considérablement votre expérience esthétique. Chaque coup de pinceau devient porteur de sens, chaque composition révèle une intention documentaire autant qu'artistique. Commencez simplement : lors de votre prochaine visite dans un musée ou en contemplant une reproduction chez vous, prenez le temps d'observer les détails agricoles, les outils, les gestes, les structures paysagères. Vous découvrirez un récit fascinant de mutation sociale et technique, raconté avec la douceur et la profondeur qui caractérisent le génie de Pissarro.

FAQ : Comprendre le regard de Pissarro sur la campagne

Pourquoi Pissarro s'intéressait-il autant aux scènes agricoles ?

Pissarro portait un regard profondément politique et humaniste sur le monde rural. Anarchiste convaincu, il voyait dans le travail agricole traditionnel une forme d'organisation sociale harmonieuse, menacée par l'industrialisation capitaliste. En peignant les transformations agricoles de son époque, il documentait non seulement des changements paysagers mais aussi des mutations sociales fondamentales. Son choix de résider à Pontoise puis Éragny, loin de Paris, témoigne de cette volonté d'observer au plus près la vie paysanne. Contrairement à d'autres impressionnistes qui privilégiaient les loisirs bourgeois, Pissarro s'attachait aux travailleurs et à leurs gestes quotidiens, leur conférant une dignité artistique rarement vue auparavant. Cette attention constante aux scènes agricoles reflète également sa propre relation à la nature : pour lui, peindre la campagne n'était pas un exercice de style mais un engagement éthique et esthétique profond.

Comment reconnaître les éléments de modernisation dans ses toiles ?

Les signes de modernisation agricole apparaissent de manière subtile dans l'œuvre de Pissarro. Observez d'abord l'organisation spatiale des champs : les parcelles deviennent progressivement plus géométriques, plus grandes, avec moins de haies séparatrices. Regardez ensuite les bâtiments agricoles : l'apparition de toitures en tuiles industrielles, de structures métalliques, de cheminées d'usine à l'horizon. Les équipements aussi évoluent : dans ses toiles tardives, on aperçoit parfois des machines agricoles, des charrettes plus standardisées, des outils manufacturés. La présence du chemin de fer, même discret à l'arrière-plan, signale la connexion nouvelle entre campagne et ville. Enfin, les types de cultures eux-mêmes indiquent la modernisation : monocultures plus fréquentes, vergers plantés en rangées régulières selon des principes arboricoles modernes. Ces détails, une fois repérés, transforment complètement votre lecture de l'œuvre, révélant sa dimension documentaire fascinante.

Quelle est la différence entre l'approche de Pissarro et celle des autres impressionnistes concernant les paysages ruraux ?

Pissarro se distingue nettement de ses contemporains impressionnistes par son regard social et politique sur la campagne. Là où Monet privilégie les effets de lumière et les jardins ornementaux, Pissarro s'intéresse aux champs cultivés et aux travailleurs agricoles. Contrairement à Renoir qui peint des scènes rurales idylliques et festives, Pissarro montre le labeur quotidien avec réalisme et respect. Son approche est plus documentaire, presque ethnographique, cherchant à capturer les gestes authentiques du travail agricole. Sisley se concentre sur les villages et leurs abords, tandis que Pissarro s'aventure dans les parcelles cultivées elles-mêmes. Cette différence reflète ses convictions anarchistes : pour lui, représenter les transformations agricoles revient à témoigner des mutations sociales de son époque, à donner une visibilité artistique aux classes laborieuses. Son œuvre rurale possède ainsi une dimension militante absente chez les autres impressionnistes, ce qui lui confère une profondeur historique et humaine unique.