Imaginez un jardin où chaque massif semble vibrer d'une intensité particulière, où les roses écarlates paraissent encore plus flamboyantes au contact des feuillages argentés, où les bordures bleues font éclater la luminosité des floraisons jaunes. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais l'application d'une révolution scientifique qui a transformé l'art des jardins au XIXe siècle. Lorsque Michel-Eugène Chevreul, chimiste des teintures aux Gobelins, publie en 1839 son traité sur le contraste simultané des couleurs, il ne se doute pas qu'il va offrir aux paysagistes un outil d'une puissance insoupçonnée.

Voici ce que la théorie des couleurs de Chevreul a apporté aux créateurs de jardins : une compréhension scientifique des harmonies chromatiques, la capacité de créer des effets visuels spectaculaires par le contraste, et des principes éprouvés pour composer des scènes végétales d'une intensité émotionnelle sans précédent.

Pendant des siècles, les jardiniers ont composé par instinct, répétant des associations traditionnelles sans vraiment comprendre pourquoi certaines fonctionnaient merveilleusement tandis que d'autres tombaient à plat. Les traités anciens recommandaient des mariages de plantes, mais sans jamais expliquer les mécanismes sous-jacents. Cette approche empirique limitait considérablement les possibilités créatives.

Rassurez-vous : vous n'avez pas besoin d'être chimiste pour bénéficier de cet héritage. Les principes découverts par Chevreul sont d'une simplicité étonnante dans leur application pratique. Ce qui était révolutionnaire à son époque est devenu accessible à tous ceux qui souhaitent créer des jardins mémorables. Je vais vous montrer comment cette théorie a transformé l'art paysager et continue d'influencer les plus beaux jardins contemporains.

Le cercle chromatique : l'outil qui a tout changé

Avant Chevreul, personne n'avait vraiment codifié les relations entre les couleurs de manière scientifique. Le chimiste a organisé les teintes sur un cercle chromatique qui révélait instantanément les harmonies naturelles et les contrastes puissants. Pour les paysagistes du XIXe siècle, c'était comme recevoir soudainement une carte précise d'un territoire qu'ils exploraient à tâtons.

Les couleurs complémentaires — celles qui se font face sur le cercle — créent le contraste le plus intense. Rouge et vert, bleu et orange, jaune et violet : ces paires génèrent une vibration visuelle qui captive le regard. Les paysagistes ont immédiatement compris qu'ils pouvaient utiliser ces associations pour créer des points focaux irrésistibles dans leurs compositions.

William Robinson, le grand réformateur des jardins anglais, a appliqué ces principes dans ses bordures herbacées. Il plaçait délibérément des floraisons orangées de crocosmias contre des feuillages bleutés d'hostas, créant cette intensité caractéristique de ses créations. Ce n'était plus de l'intuition, mais une application méthodique des découvertes de Chevreul.

Quand Gertrude Jekyll révolutionne les bordures anglaises

Si un nom incarne l'application géniale de la théorie de Chevreul au jardin, c'est bien celui de Gertrude Jekyll. Cette artiste devenue paysagiste au tournant du XXe siècle a littéralement peint avec les plantes, s'appuyant explicitement sur les principes du contraste simultané.

Dans ses fameuses bordures en dégradé, Jekyll orchestrait les couleurs comme un chef d'orchestre. Elle commençait par des tons froids — bleus et argentés — puis progressait vers des jaunes pâles, s'intensifiait avec des oranges flamboyants au centre, avant de redescendre symétriquement vers les tons froids. Cette approche créait une tension visuelle remarquable, chaque teinte étant exaltée par ses voisines selon les principes du contraste.

Mais Jekyll allait plus loin. Elle comprenait que le contraste simultané modifie notre perception : un gris paraît plus chaud près du bleu, plus froid près de l'orange. Elle utilisait donc des feuillages gris-argentés comme transitions, sachant qu'ils prendraient des nuances différentes selon leur position. Cette sophistication était directement issue des observations de Chevreul sur les modifications perceptives.

Les jardins monochromes : un paradoxe fécond

Paradoxalement, la compréhension des contrastes a aussi permis de créer des jardins monochromes sophistiqués. Vita Sackville-West, en concevant son légendaire jardin blanc à Sissinghurst dans les années 1930, s'appuyait sur la théorie des valeurs tonales. Elle savait que sans contraste de teinte, le contraste de luminosité devenait primordial.

En associant des blancs purs à des crèmes, des verts argentés à des verts profonds, elle créait une richesse visuelle inattendue. Chevreul avait démontré que notre œil perçoit les différences subtiles avec plus d'acuité quand le nombre de teintes est limité. Les paysagistes ont exploité cette découverte pour créer des atmosphères d'une élégance raffinée.

Les parcs publics et la psychologie des couleurs

L'influence de la théorie des couleurs de Chevreul a dépassé les jardins privés pour transformer la conception des espaces publics. Les créateurs de parcs urbains du XIXe siècle ont rapidement compris qu'ils pouvaient utiliser les contrastes chromatiques pour guider les promeneurs et créer des ambiances spécifiques.

Jean-Charles Alphand, le paysagiste d'Haussmann qui a redessiné les espaces verts parisiens, utilisait les massifs de couleurs complémentaires comme points de repère visuels. Un rond-point fleuri en rouge et vert devenait instantanément un signal dans l'espace, orientant naturellement la circulation. Cette application pratique des découvertes de Chevreul rendait les parcs plus lisibles et plus agréables.

Les concepteurs ont aussi découvert les effets psychologiques des harmonies colorées. Les zones de repos étaient plantées de tons froids — bleus, violets, verts tendres — qui apaisent naturellement. Les aires de jeu et d'activité recevaient des plantations aux contrastes vifs — jaunes éclatants contre violets profonds — qui stimulent et dynamisent. Cette approche scientifique du paysage chromatique a profondément influencé l'urbanisme végétal.

L'héritage contemporain : des jardins qui vibrent

Aujourd'hui encore, les meilleurs paysagistes contemporains s'appuient sur les principes établis par Chevreul. Piet Oudolf, le maître néerlandais des plantations naturalistes, compose ses prairies selon des harmonies chromatiques sophistiquées. Ses associations de graminées dorées avec des échinacées pourpres, de rudbeckias jaune d'or contre des asters bleu-violet, créent cette vibration caractéristique de ses créations.

Ce qui est fascinant, c'est que la théorie de Chevreul reste pertinente même dans l'approche écologique contemporaine. Les jardins durables ne sacrifient pas la beauté à la fonction : ils utilisent les contrastes chromatiques des plantes indigènes pour créer des scènes spectaculaires tout en respectant l'environnement.

Les designers français comme Gilles Clément intègrent ces principes dans leur philosophie du jardin en mouvement. Ils laissent les plantes migrer naturellement, mais anticipent les harmonies qui émergeront spontanément grâce à leur compréhension des relations chromatiques. C'est un mélange subtil de science, d'observation et de lâcher-prise.

Les jardins secs et le défi chromatique

Le changement climatique pousse les paysagistes à créer des jardins plus économes en eau, souvent dominés par des tons chauds — ocres, bruns, gris argentés. Appliquer la théorie de Chevreul dans cette palette restreinte devient un défi créatif passionnant. Les touches de bleu lavande ou de violet sauge prennent une intensité extraordinaire dans ces contextes dorés, créant des contrastes vibrants avec une économie de moyens remarquable.

De la théorie à la pratique : composer son propre paysage

Concrètement, comment utiliser cet héritage dans vos propres projets ? La beauté de la théorie des couleurs est qu'elle offre des règles simples tout en autorisant une créativité infinie.

Commencez par identifier les couleurs dominantes de votre environnement existant : le vert de la pelouse, le gris d'une façade, le brun d'une clôture. Ces éléments permanents influencent toutes vos plantations par le phénomène du contraste simultané. Un même rosier apparaîtra différemment selon qu'il est devant un mur blanc ou une haie d'ifs sombres.

Ensuite, choisissez votre stratégie : voulez-vous créer une harmonie apaisante avec des couleurs voisines sur le cercle chromatique (un camaïeu de bleus, mauves et roses), ou un contraste dynamique avec des complémentaires (jaunes éclatants contre violets profonds) ? Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, seulement des ambiances différentes.

N'oubliez pas le rôle crucial des feuillages dans votre palette. Chevreul a démontré que les gris et les argentés sont des médiateurs chromatiques exceptionnels : ils adoucissent les contrastes trop brutaux et créent des transitions élégantes. Les paysagistes expérimentés utilisent massivement les armoises, les santolines et les cinéraires pour cette fonction régulatrice.

Prolongez l'inspiration au-delà de votre jardin

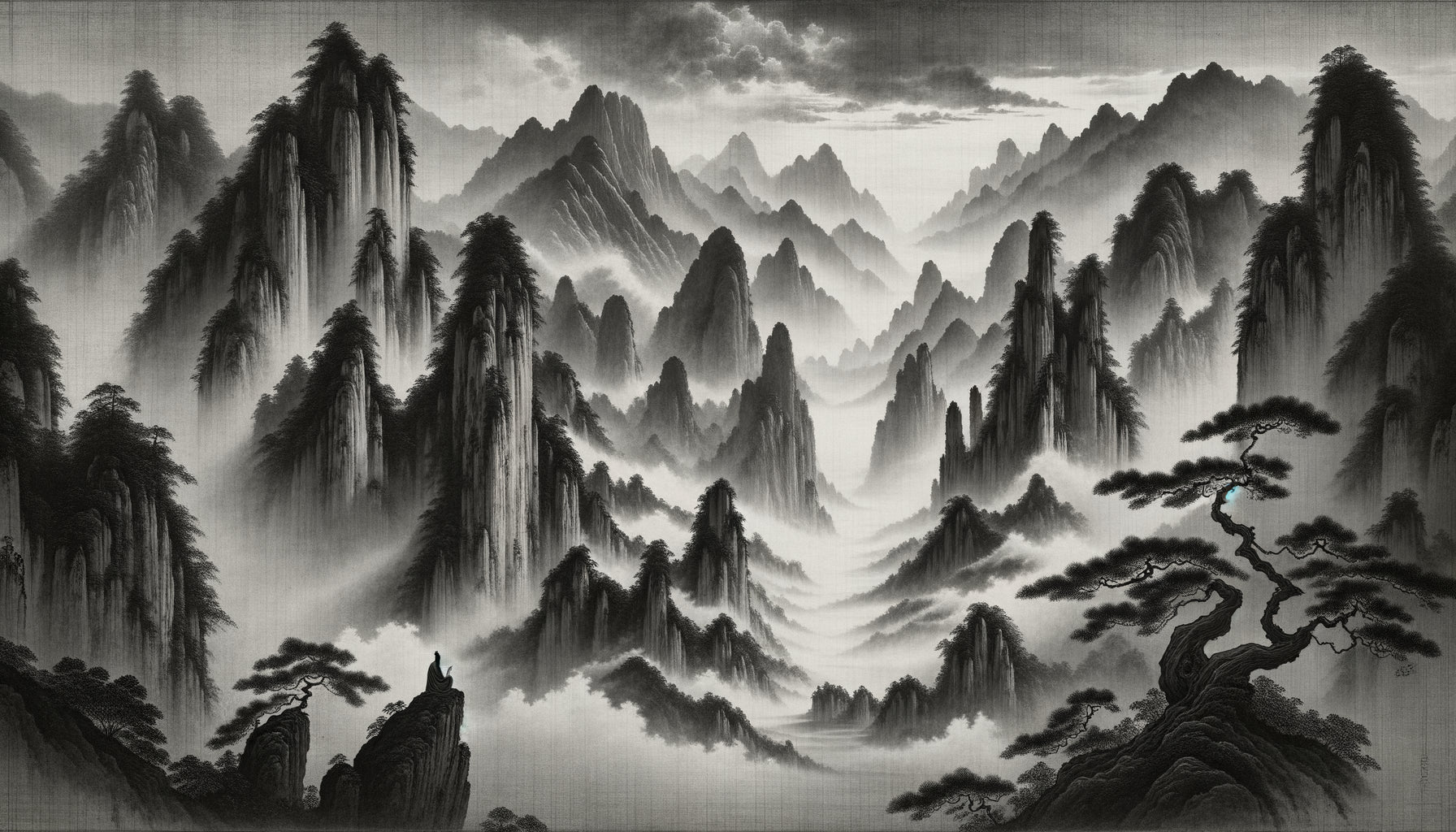

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent ces harmonies chromatiques magistrales et transforment vos intérieurs en galeries d'art végétal.

Votre jardin comme une toile vivante

L'impact de la théorie des couleurs de Chevreul sur les paysagistes a été révolutionnaire précisément parce qu'elle a transformé le jardin en médium artistique à part entière. Les créateurs ne se contentaient plus d'assembler des plantes : ils composaient des tableaux vivants avec une maîtrise comparable à celle des peintres.

Cette approche reste d'une actualité brûlante. À l'heure où nous redécouvrons l'importance vitale des espaces verts, comprendre comment créer des paysages émotionnellement puissants devient un enjeu collectif. Les principes établis il y a près de deux siècles continuent de guider ceux qui souhaitent créer de la beauté avec le vivant.

Commencez simplement : observez les associations naturelles qui fonctionnent, interrogez-vous sur les raisons de leur succès. Regardez comment la lumière du soir intensifie certains contrastes que vous n'aviez pas remarqués en plein jour. Expérimentez avec quelques plantes annuelles avant de vous lancer dans des plantations permanentes. Progressivement, vous développerez cette sensibilité chromatique que Chevreul a révélée aux paysagistes et qui transforme un simple assemblage de plantes en une expérience visuelle mémorable.

Questions fréquentes sur la théorie des couleurs en paysage

Dois-je connaître la théorie de Chevreul pour créer un beau jardin ?

Absolument pas ! De nombreux jardiniers créent des espaces magnifiques par intuition. Cependant, comprendre les principes du contraste simultané et des couleurs complémentaires vous donne un avantage considérable. C'est comme connaître la grammaire : on peut parler sans l'étudier, mais la maîtriser enrichit considérablement l'expression. La théorie vous explique pourquoi certaines associations fonctionnent merveilleusement tandis que d'autres semblent ternes, vous permettant de reproduire consciemment les réussites et d'éviter les échecs. Elle transforme l'essai-erreur aléatoire en démarche créative maîtrisée. Commencez simplement en observant les couleurs complémentaires (celles qui se font face sur le cercle chromatique) et expérimentez avec quelques plantations : les résultats vous convaincront rapidement de la pertinence de ces principes.

Les paysagistes utilisent-ils encore ces principes aujourd'hui ?

Oui, massivement ! Même si peu de concepteurs citent explicitement Chevreul, ses découvertes sont devenues tellement fondamentales qu'elles imprègnent inconsciemment toute la profession. Les meilleurs paysagistes contemporains comme Piet Oudolf, Dan Pearson ou Sarah Price appliquent systématiquement ces principes dans leurs créations, qu'il s'agisse de jardins privés ou de projets publics d'envergure comme la High Line à New York. La différence avec le XIXe siècle est que ces connaissances sont désormais complétées par une compréhension écologique : on choisit d'abord des plantes adaptées au climat et au sol, puis on les organise selon des harmonies chromatiques efficaces. La théorie de Chevreul reste l'outil fondamental pour créer des émotions visuelles puissantes, mais elle s'intègre aujourd'hui dans une approche plus globale du paysage durable.

Comment débuter concrètement avec les contrastes de couleurs ?

Commencez par une expérimentation simple et réversible : utilisez des plantes en pot ou des annuelles pour tester différentes associations chromatiques sans engagement permanent. Créez un petit massif avec une paire de couleurs complémentaires — par exemple des soucis oranges avec des lobélias bleus, ou des salades pourpres avec des choux ornementaux jaune-vert. Observez l'effet produit à différents moments de la journée, car la lumière modifie considérablement les contrastes. Photographiez vos essais : l'appareil photo révèle souvent des harmonies ou des dissonances que l'œil habitué ne perçoit plus. Une fois que vous aurez constaté l'impact spectaculaire d'une association réussie, vous aurez naturellement envie d'affiner votre approche. Progressivement, intégrez des feuillages argentés comme médiateurs entre les couleurs vives, puis expérimentez avec des harmonies plus subtiles. L'apprentissage se fait par l'observation patiente, pas par l'étude théorique abstraite.