Les paysages urbains industriels ont longtemps été perçus comme des cicatrices dans le tissu de nos villes. Cheminées fumantes, entrepôts délabrés, rails rouillés : ces décors autrefois jugés disgracieux sont devenus, au fil des décennies, des sujets artistiques à part entière. Cette transformation du regard témoigne d'une évolution profonde dans notre rapport à l'environnement urbain et à la mémoire collective. Des premiers croquis réalistes du XIXe siècle aux interprétations contemporaines audacieuses, la représentation des paysages industriels raconte une histoire fascinante où l'art dialogue avec l'architecture, la sociologie et la nostalgie. Plongeons dans cette métamorphose artistique qui a su transformer l'acier et le béton en poésie visuelle.

L'émergence du paysage industriel dans l'art du XIXe siècle

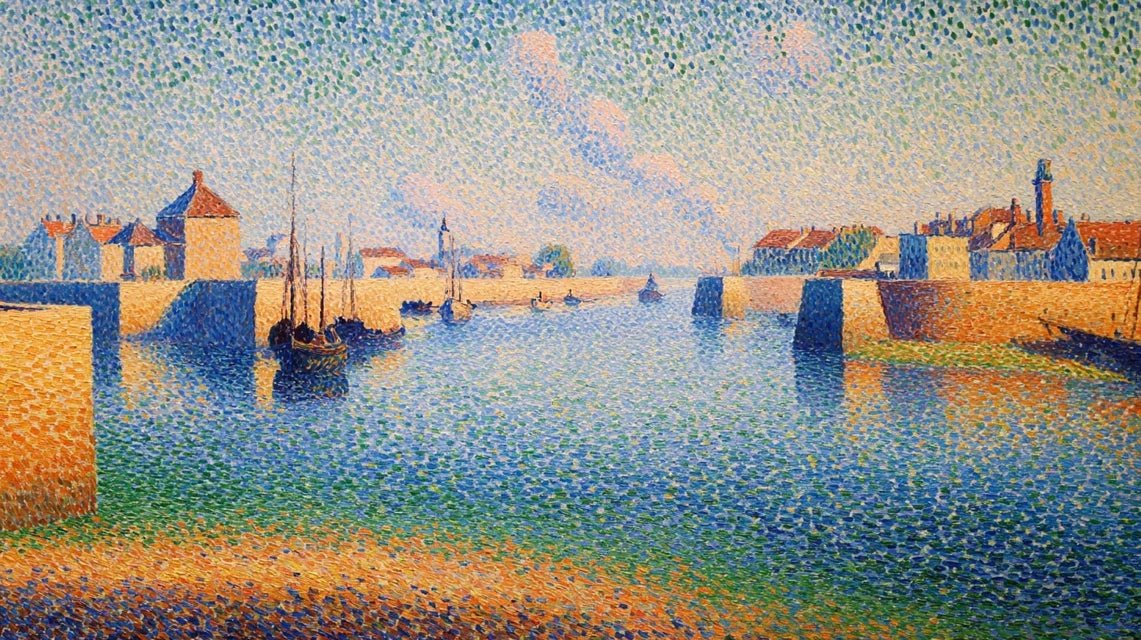

Lorsque la révolution industrielle transforme radicalement l'Europe et l'Amérique du Nord, les artistes observent ces mutations avec fascination. Les peintres réalistes comme Gustave Caillebotte ou Claude Monet intègrent pour la première fois les gares, les usines et les ponts métalliques dans leurs compositions. La série des Gares Saint-Lazare de Monet illustre parfaitement cette nouvelle sensibilité : la vapeur des locomotives se mêle à la lumière, créant une atmosphère presque onirique. Cette période marque un tournant décisif où les paysages urbains industriels cessent d'être de simples arrière-plans pour devenir des protagonistes à part entière. Les impressionnistes y voient une beauté moderne, une énergie brute qui contraste avec les sujets bucoliques traditionnels. L'industrie devient ainsi un symbole de progrès, de puissance, mais aussi d'une nouvelle esthétique en rupture avec les codes académiques.

Le regard documentaire et social du XXe siècle

Le vingtième siècle apporte une dimension plus critique à la représentation des paysages industriels. Les photographes comme Lewis Hine aux États-Unis ou Bernd et Hilla Becher en Allemagne adoptent une approche documentaire rigoureuse. Ils cataloguent méthodiquement les structures industrielles : châteaux d'eau, hauts-fourneaux, usines textiles. Leur démarche typologique transforme ces bâtiments utilitaires en sculptures monumentales. Cette période voit également l'émergence du réalisme social, où les artistes dénoncent les conditions de travail difficiles et la pollution. Les œuvres d'Edward Hopper capturent la solitude urbaine dans des décors industriels dépouillés. Les tableaux de paysages de cette époque oscillent entre fascination technique et conscience sociale, reflétant les contradictions d'une société en pleine mutation industrielle.

La nostalgie post-industrielle et la patrimonialisation

À partir des années 1970, la désindustrialisation touche massivement l'Europe et l'Amérique du Nord. Les friches industrielles se multiplient, laissant derrière elles des paysages en déshérence. Paradoxalement, cette disparition progressive suscite un regain d'intérêt artistique. Les paysages urbains industriels abandonnés deviennent des terrains d'exploration privilégiés pour les photographes et les peintres contemporains. On y découvre une esthétique de la ruine, une poésie de l'obsolescence qui évoque le passage du temps et la fragilité des empires économiques. Des lieux comme la Ruhr en Allemagne ou Detroit aux États-Unis inspirent des projets artistiques majeurs. Cette période marque également le début de la patrimonialisation industrielle : d'anciennes usines sont transformées en musées, en centres culturels ou en lofts. L'art participe activement à cette réappropriation, documentant ces espaces avant leur transformation ou leur disparition définitive.

Les caractéristiques esthétiques récurrentes

Malgré la diversité des approches, certains éléments visuels reviennent constamment dans la représentation des paysages industriels. Ces motifs créent un langage visuel reconnaissable qui traverse les époques et les courants artistiques :

- La verticalité imposante : cheminées, silos, grues qui percent le ciel et créent des lignes de force dynamiques

- Les jeux de lumière contrastés : entre zones d'ombre profondes et éclairages artificiels intenses caractéristiques des sites industriels

- Les structures géométriques répétitives : fenêtres en série, passerelles métalliques, tuyauteries qui offrent une composition quasi abstraite

- La palette chromatique spécifique : dominance de gris, bruns rouillés, bleus métalliques et ocres qui évoquent l'usure et le métal

- L'échelle monumentale : la présence humaine réduite qui accentue la dimension écrasante de ces architectures

Ces caractéristiques confèrent aux paysages urbains industriels une identité visuelle puissante, immédiatement reconnaissable et riche en potentiel émotionnel.

Les interprétations contemporaines et numériques

L'art contemporain réinvente constamment la représentation des paysages industriels. Les artistes actuels exploitent les nouvelles technologies pour proposer des visions innovantes : photographie HDR qui exacerbe les textures et les contrastes, installations vidéo immersives, modélisations 3D d'usines disparues. Des créateurs comme Andreas Gursky ou Edward Burtynsky produisent des images monumentales où l'échelle industrielle rivalise avec la dimension de l'œuvre elle-même. Le street art s'empare également de ces décors, transformant les murs d'usines en supports d'expression. Cette appropriation artistique participe à la transformation de l'imaginaire collectif : ce qui était autrefois considéré comme laid ou menaçant devient désormais source d'inspiration et de beauté alternative. Les paysages urbains industriels sont aujourd'hui célébrés dans les galeries, les expositions et les collections, témoignant d'une reconnaissance artistique pleine et entière. L'esthétique industrielle influence même le design d'intérieur et la décoration, preuve de son intégration complète dans notre culture visuelle.

Entre mémoire collective et questionnements écologiques

La représentation des paysages industriels contemporaine porte également une dimension réflexive et militante. Face aux urgences climatiques, ces images questionnent notre modèle de développement et ses conséquences environnementales. Les artistes documentent les sites pollués, les déchets industriels, les paysages défigurés par l'extraction minière. Cette approche critique coexiste avec une volonté de préserver la mémoire ouvrière et l'histoire sociale inscrite dans ces lieux. Les paysages urbains industriels deviennent ainsi des archives visuelles, des témoignages d'une époque révolue dont il faut conserver la trace. Certains projets artistiques participatifs invitent d'anciens ouvriers à revisiter ces espaces, créant un dialogue entre passé et présent. Cette dimension mémorielle confère aux œuvres une profondeur supplémentaire, transformant le simple motif esthétique en support de récit collectif et de transmission intergénérationnelle.

L'évolution de la représentation des paysages urbains industriels reflète nos transformations sociétales profondes. D'un symbole de progrès triomphant à un objet de nostalgie puis de questionnement écologique, ces décors ont traversé les regards et les époques. Aujourd'hui, ils occupent une place légitime dans l'histoire de l'art, célébrés pour leur puissance visuelle et leur charge symbolique. Cette reconnaissance artistique nous invite à reconsidérer notre rapport à l'environnement urbain, à découvrir la beauté dans l'inattendu et à préserver la mémoire de ces lieux qui ont façonné notre modernité.

Questions frequentes

Quand les paysages industriels sont-ils devenus des sujets artistiques ?

Les paysages industriels ont émergé comme sujets artistiques au XIXe siècle avec la révolution industrielle. Les impressionnistes comme Monet et Caillebotte furent parmi les premiers à intégrer gares, usines et ponts métalliques dans leurs compositions, reconnaissant une beauté moderne dans ces structures utilitaires qui transformaient radicalement le paysage urbain.

Pourquoi les friches industrielles attirent-elles les artistes contemporains ?

Les friches industrielles fascinent par leur esthétique de la ruine et leur dimension mémorielle. Elles offrent des compositions visuelles uniques avec leurs structures dégradées, leurs jeux de lumière particuliers et incarnent le passage du temps. Ces espaces abandonnés questionnent également notre rapport au progrès, à l'obsolescence et à la transformation urbaine, créant un terrain d'exploration artistique riche en symbolisme.

Quels artistes sont reconnus pour leurs représentations de paysages industriels ?

Plusieurs artistes majeurs se distinguent : Claude Monet avec ses gares, les photographes Bernd et Hilla Becher pour leur typologie industrielle rigoureuse, Edward Burtynsky pour ses vues aériennes monumentales de sites industriels, et Andreas Gursky pour ses images grand format. Lewis Hine et Edward Hopper ont également marqué ce genre par leurs approches documentaire et sociale des environnements industriels urbains.