Imaginez-vous devant une toile de Seurat. De près, vous ne distinguez qu'un chaos de points colorés. Puis vous reculez de quelques pas... et magie ! La lumière prend vie, l'eau se met à scintiller, le paysage respire. Voilà toute la révolution du pointillisme appliqué aux paysages.

Le pointillisme de Seurat : une révolution dans les paysages lumineux

Entre 1884 et 1891, Georges Seurat bouleverse la peinture de paysage. Son arme secrète ? Des milliers de minuscules points colorés appliqués un par un sur la toile. Bleu à côté d'orange. Rouge près du vert. Jaune contre violet. Jamais ces couleurs ne se touchent vraiment, jamais elles ne se mélangent. C'est votre œil qui fait tout le travail.

Cette technique porte un nom savant : le chromo-luminarisme. Mais l'idée reste simple. Plutôt que de mélanger ses couleurs sur une palette comme tout le monde, Seurat les juxtapose pures sur la toile. Résultat : une luminosité jamais vue auparavant.

Prenez les ombres, par exemple. Seurat refuse catégoriquement le noir. À la place, il construit ses zones sombres avec des couleurs complémentaires assourdies. Dans La Seine à la Grande Jatte, l'eau reflète le ciel grâce à des centaines de points bleu, vert et orange. Le fleuve semble littéralement vibrer de lumière.

Cette précision a un prix. Pour une seule toile, l'artiste réalise jusqu'à 60 études préparatoires (Source : Art Institute of Chicago). Il analyse méticuleusement chaque contraste, chaque valeur, chaque proportion. Certains paysages lui demandent plus de deux ans de travail. Point après point. Jour après jour.

Décomposition lumineuse et techniques pointillistes dans les paysages

Seurat s'appuie sur les découvertes scientifiques de son époque. Chevreul et Rood ont démontré un phénomène fascinant : le mélange optique. Quand vous placez du bleu à côté du jaune sans les mélanger, votre œil crée un vert plus éclatant que n'importe quel mélange physique.

L'artiste applique cette loi à chaque élément de ses paysages. Le ciel ? Une succession de points bleu clair, blanc et orange. L'eau ? Des touches de bleu, vert et orange qui varient selon l'angle de la lumière. La végétation ? Du jaune et du bleu juxtaposés en proportions changeantes. Les ombres ? Du violet, du bleu et du vert, mais jamais de noir.

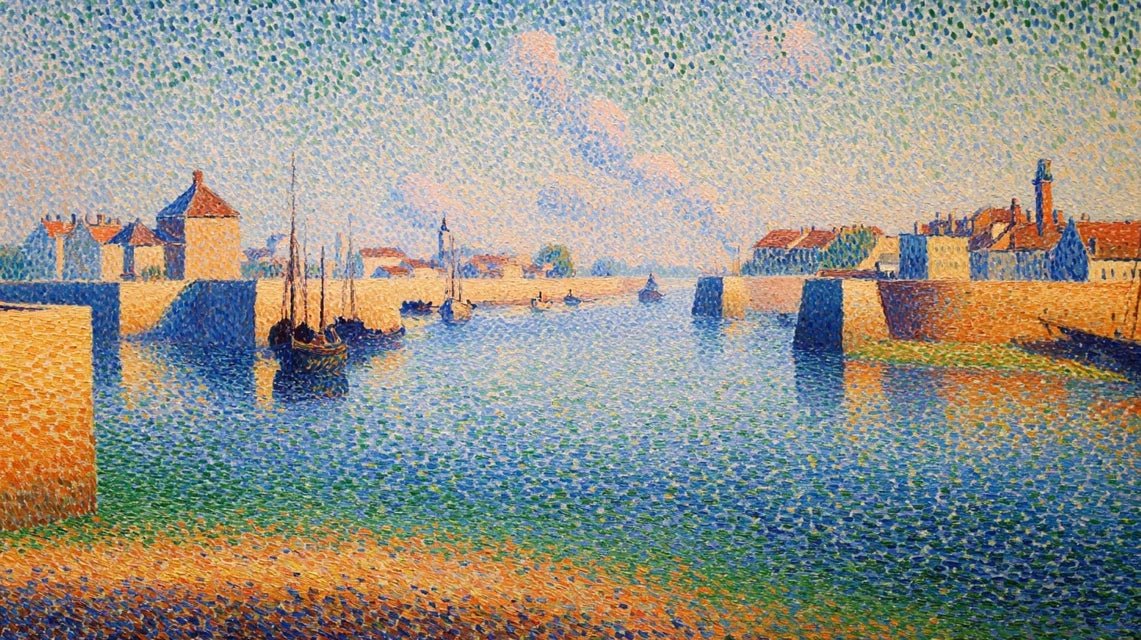

La touche elle-même évolue selon l'effet recherché. À Port-en-Bessin, vous trouverez des points serrés pour les zones calmes de l'eau, des tirets directionnels pour suggérer le mouvement des vagues, des petits rectangles pour ancrer les jetées du port. Cette variation crée un rythme visuel subtil.

La gestion de la lumière devient quasi-mathématique. Au premier plan d'Un dimanche à la Grande Jatte, les points restent sombres et denses. Au second plan, les contrastes s'intensifient. À l'arrière-plan, la lumière explose en points clairs et saturés qui éblouissent.

Les paysages de Seurat : application du pointillisme sur les motifs naturels

Chaque été, Seurat fuit Paris pour la côte normande. Selon le poète Émile Verhaeren, il cherche à "laver son œil" et "capter plus fidèlement la lumière éclatante". En 1888, Port-en-Bessin devient son laboratoire personnel. Il y peint le même motif six fois : différents angles, différentes marées, différentes lumières.

Port-en-Bessin, avant-port, marée haute montre toute la puissance de sa méthode. Les falaises s'élèvent grâce à des gradations subtiles de points ocre, beige et vert. Les jetées se découpent en lignes géométriques composées de gris lumineux. L'eau miroite sous des milliers de touches bleu cyan, vert émeraude et orange.

L'artiste structure ses paysages comme un architecte. Horizon, berges, troncs d'arbres, mâts de bateaux créent une ossature géométrique classique. Mais cette rigueur contraste avec la liberté du traitement lumineux pointilliste. Cette tension crée toute la magie du tableau.

Un détail savoureux : les herbes folles au premier plan. Ces touches plus libres introduisent une irrégularité calculée qui guide votre œil vers la profondeur du paysage.

Découvrez comment sublimer votre intérieur avec des tableaux de paysages qui capturent différentes visions de la nature.

Mélange optique et décomposition des couleurs dans les paysages pointillistes

Le secret du pointillisme tient en une loi optique simple. Deux couleurs juxtaposées gardent chacune leur énergie. À deux ou trois mètres de distance (Source : Théorie optique de Chevreul), votre œil les fusionne en un accord plus lumineux que n'importe quel mélange de palette.

Pour peindre un après-midi ensoleillé au bord de l'eau, Seurat combine systématiquement du jaune pur (lumière solaire), de l'orange (réchauffement atmosphérique), du bleu clair (luminosité céleste) et du violet pâle (ombres colorées). Cette recette produit ce que ses contemporains appellent un "chatoiement perlé" : une vibration lumineuse qui semble émaner de la toile.

Certains paysages possèdent même une bordure peinte. Un cadre de touches complémentaires appliqué directement sur la toile reprend la palette intérieure et "ferme" la lumière. Ce détail renforce l'unité chromatique de l'ensemble.

Seurat organise ses paysages selon des harmonies chromatiques préétablies. Un bord de Seine privilégie les bleu-vert ponctués d'orange : fraîcheur fluviale garantie. Les scènes de cirque jouent sur les rouge-jaune contrebalancés par du violet : chaleur artificielle immédiate.

Port-en-Bessin et la Seine : laboratoires du pointillisme paysager de Seurat

Deux lieux cristallisent les expérimentations de Seurat : Port-en-Bessin en Normandie et les bords de Seine à Paris. Pourquoi ces endroits ? Lumière maritime intense, reflets aquatiques complexes, atmosphère changeante. Tout pour tester la décomposition lumineuse.

L'été 1888 marque un tournant. À Port-en-Bessin, l'artiste explore systématiquement le même port sous toutes ses facettes. Lumière matinale rasante, éblouissement de l'après-midi, marée basse, marée haute, vue depuis les falaises... Chaque toile teste les limites du pointillisme.

Les bords de Seine offrent d'autres défis. L'eau calme du fleuve devient une surface parfaite pour étudier les reflets décomposés en milliers de points. Les arbres créent des jeux d'ombre et de lumière que le peintre traduit par des variations de densité, taille et couleur des touches.

Détail technique fascinant : la méthode évolue selon le lieu. Sur la Seine, Seurat utilise des points plus fins et plus serrés pour l'atmosphère brumeuse parisienne. À Port-en-Bessin, les touches deviennent plus grandes et contrastées sous la lumière normande crue.

Ces paysages incarnent une vision radicalement nouvelle. Fini la spontanéité impressionniste. Place à une reconstruction scientifique selon les lois de l'optique. Chaque tableau devient une démonstration méthodique du divisionnisme appliqué au monde naturel.

FAQ : Comprendre le pointillisme de Seurat dans les paysages

Quelle est la différence entre pointillisme et impressionnisme dans les paysages ?

L'impressionnisme mélange les couleurs sur la palette avant de les appliquer, cherchant la spontanéité. Le pointillisme de Seurat juxtapose des points de couleurs pures directement sur la toile, laissant l'œil du spectateur effectuer le mélange optique. Cette technique produit une lumière plus éclatante et structurée.

Pourquoi Seurat peignait-il ses paysages en points ?

Seurat s'appuyait sur des théories scientifiques de l'optique. En juxtaposant des couleurs pures sans les mélanger physiquement, il espérait obtenir une luminosité maximale. Les points permettent à chaque couleur de conserver son énergie propre tout en fusionnant dans la perception du spectateur à distance.

Combien de temps Seurat passait-il sur un paysage pointilliste ?

La technique exigeait une patience extraordinaire. Seurat réalisait jusqu'à 60 études préparatoires et pouvait travailler plus de deux ans sur une seule composition majeure. Chaque point était appliqué méticuleusement selon un calcul précis des rapports chromatiques.