L'immensité cosmique fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Capturer cette grandeur dans un paysage nocturne étoilé représente un défi artistique majeur : comment traduire l'infini sur une toile ou un support photographique limité ? Entre technique, composition et sensibilité, les créateurs cherchent à retranscrire cette connexion vertigineuse avec l'univers. La représentation des ciels étoilés exige une compréhension profonde de la lumière, de l'espace et de l'émotion qu'inspire la contemplation nocturne. Cet art subtil marie observation scientifique et vision poétique pour capturer non seulement ce que l'œil perçoit, mais surtout ce que l'âme ressent face à l'infinité céleste.

La profondeur spatiale : créer l'illusion de l'infini

Pour capturer l'immensité cosmique, la première dimension à maîtriser reste la profondeur. L'espace intersidéral ne se limite pas à un simple fond noir parsemé d'étoiles. Il possède des couches, des plans successifs qui créent une sensation de distance vertigineuse. Les artistes utilisent des techniques de dégradé subtil dans les zones sombres, variant les nuances de bleu-noir profond au violet pourpre.

La Voie lactée devient un élément structurant essentiel : cette bande laiteuse traverse le ciel et crée naturellement une perspective cosmique. Sa représentation nécessite un équilibre délicat entre définition et flou, entre présence lumineuse et transparence éthérée. Les nébuleuses lointaines, à peine perceptibles, ajoutent une dimension supplémentaire à cette profondeur spatiale.

L'utilisation de différentes tailles d'étoiles renforce cette illusion de profondeur : les plus brillantes et proches apparaissent plus grandes, tandis que les étoiles distantes forment un voile scintillant presque imperceptible. Cette hiérarchie visuelle guide l'œil du spectateur vers l'horizon cosmique.

Le contraste terre-ciel : ancrer l'immensité

L'immensité cosmique ne se perçoit pleinement que par contraste avec un élément terrestre. Un paysage nocturne étoilé gagne en puissance lorsqu'il intègre une silhouette de montagne, un arbre solitaire ou une étendue désertique. Ces éléments terrestres servent d'échelle de référence qui permet au spectateur de mesurer l'infinité du ciel.

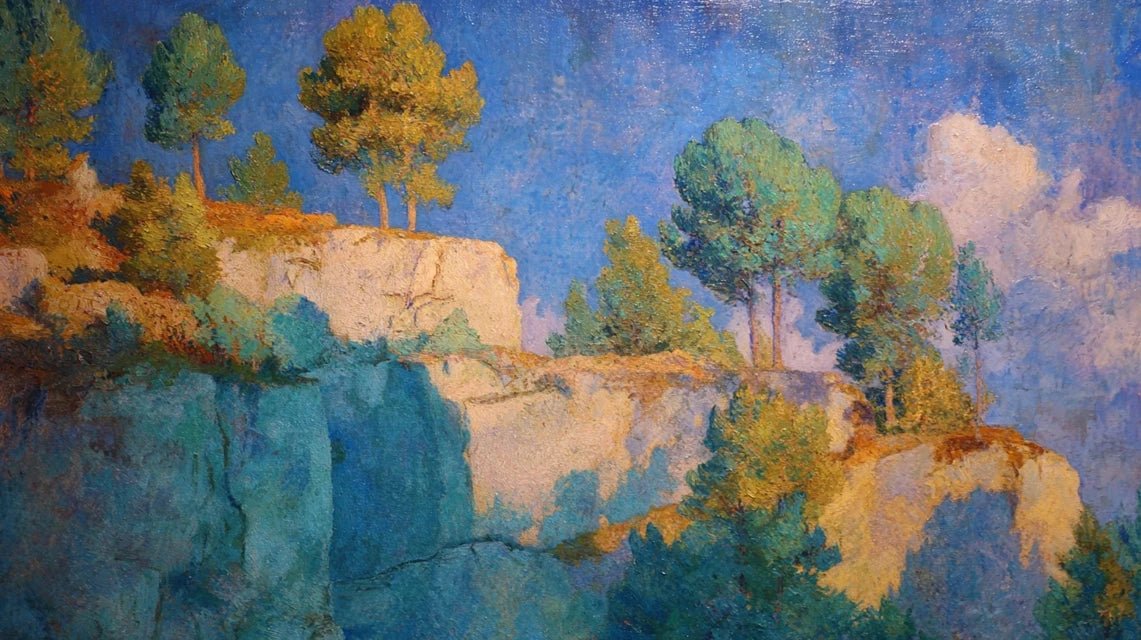

La ligne d'horizon devient un seuil symbolique entre deux mondes : le familier et l'inconnu, le mesurable et l'infini. Sa position dans la composition détermine l'équilibre entre terre et cosmos. Une ligne d'horizon basse amplifie la sensation d'immensité céleste, tandis qu'une position plus haute crée une intimité avec le paysage terrestre. Pour les créateurs cherchant l'inspiration, les tableaux de paysages nocturnes offrent une richesse de compositions explorées par différents artistes.

Les éclairages terrestres – lueur d'un feu de camp, fenêtre illuminée, réverbération urbaine lointaine – créent des points d'ancrage chaleureux qui renforcent par opposition la froideur immense du cosmos. Ce dialogue visuel entre lumière artificielle et lumière stellaire structure émotionnellement l'œuvre.

La texture du cosmos : matérialiser l'immatériel

Capturer l'immensité cosmique nécessite de donner texture et substance à ce qui semble immatériel. Le ciel nocturne n'est pas uniforme : il possède des zones de densité variable, des concentrations stellaires, des voiles de poussière interstellaire. Cette texture cosmique se traduit différemment selon le médium artistique choisi.

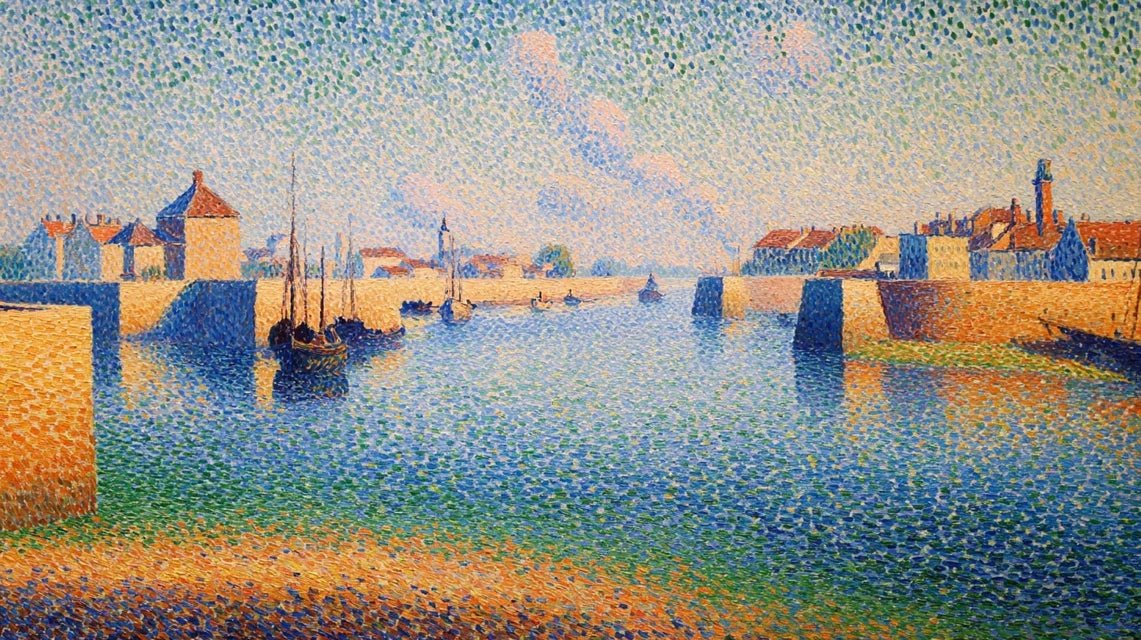

En peinture, les techniques de glacis superposés permettent de créer cette profondeur translucide caractéristique des ciels étoilés. Les projections légères de peinture, le pointillisme ou le sfumato adaptés à l'astronomie génèrent cette granularité stellaire. En photographie, les poses longues révèlent des détails invisibles à l'œil nu et capturent le mouvement imperceptible des corps célestes.

Les variations chromatiques jouent un rôle crucial dans cette matérialisation. Les étoiles ne sont pas simplement blanches : elles offrent des nuances subtiles allant du bleu au rouge en passant par l'orangé, selon leur température et leur composition. Ces touches colorées dispersées dans l'obscurité enrichissent la texture visuelle du cosmos.

Le mouvement céleste : suggérer le temps cosmique

L'immensité ne concerne pas seulement l'espace, mais aussi le temps. Les paysages nocturnes étoilés peuvent intégrer la dimension temporelle pour amplifier la sensation cosmique. La technique des filés d'étoiles matérialise la rotation terrestre : ces arcs lumineux concentriques autour de l'étoile polaire révèlent le mouvement inexorable des sphères célestes.

Cette représentation du mouvement crée plusieurs effets simultanés :

- Une dimension cinétique qui dynamise la composition statique

- Une perception du temps écoulé, chaque trait lumineux représentant des heures d'observation

- Une géométrie céleste qui révèle l'architecture invisible de l'univers

- Un contraste avec l'immobilité du paysage terrestre qui souligne deux temporalités différentes

Même sans filés apparents, la position des constellations suggère un moment précis dans le cycle cosmique. Leur disposition raconte une histoire de mouvement perpétuel, de cycles qui se répètent depuis des millénaires, amplifiant ainsi la perception de l'immensité temporelle autant que spatiale.

L'émotion cosmique : transmettre le vertige de l'infini

Au-delà de la technique, capturer l'immensité cosmique exige de transmettre une émotion spécifique : ce mélange de fascination et de vertige que provoque la contemplation du ciel étoilé. Cette émotion cosmique se construit par l'accumulation de choix artistiques subtils qui parlent directement à l'inconscient du spectateur.

La solitude d'un élément terrestre face à l'immensité renforce ce sentiment d'humilité cosmique. Un personnage de dos contemplant les étoiles, une cabane isolée sous la Voie lactée, un phare éclairant l'obscurité terrestre tandis que le cosmos domine : ces compositions créent une résonance émotionnelle universelle.

Les tonalités chromatiques influencent profondément cette dimension émotionnelle. Les bleus profonds évoquent le mystère et la tranquillité, les violets ajoutent une touche onirique, tandis que les touches orangées d'aurores boréales ou de pollution lumineuse lointaine introduisent chaleur et vie dans l'immensité froide.

L'équilibre entre détail et suggestion détermine également l'impact émotionnel : trop de précision peut réduire l'œuvre à une illustration scientifique, tandis qu'une approche plus impressionniste laisse place à l'imagination et à la projection personnelle du spectateur.

Conclusion

Capturer l'immensité cosmique dans les paysages nocturnes étoilés représente bien plus qu'un exercice technique. C'est une quête artistique qui marie observation scientifique, maîtrise compositionnelle et sensibilité poétique. En jouant sur la profondeur spatiale, les contrastes terre-ciel, la texture cosmique, le mouvement céleste et l'émotion, les créateurs parviennent à faire ressentir l'infini sur une surface finie. Cette alchimie visuelle nous rappelle notre place dans l'univers et nourrit cette fascination ancestrale pour les mystères du cosmos.

Questions frequentes

Quelle technique permet de créer la profondeur dans un ciel étoilé ?

La profondeur cosmique se crée par plusieurs techniques combinées : dégradés subtils de tonalités sombres, variation des tailles d'étoiles selon leur distance apparente, superposition de couches translucides représentant différents plans spatiaux, et intégration de la Voie lactée comme élément structurant. L'utilisation de nébuleuses lointaines floues renforce également cette sensation de profondeur infinie caractéristique des paysages nocturnes étoilés.

Pourquoi intégrer un élément terrestre dans un paysage cosmique ?

L'élément terrestre sert d'échelle de référence indispensable pour percevoir l'immensité céleste. Sans point d'ancrage familier comme une montagne, un arbre ou une silhouette humaine, le spectateur ne peut mesurer les dimensions cosmiques. Ce contraste entre le connu et l'infini crée également une résonance émotionnelle puissante et humanise la représentation du cosmos, permettant au spectateur de se projeter dans la scène.

Comment représenter le mouvement dans un paysage nocturne étoilé ?

Le mouvement céleste se capture principalement par la technique des filés d'étoiles, obtenue par pose longue en photographie ou suggérée picturalement. Ces arcs lumineux concentriques autour de l'étoile polaire révèlent la rotation terrestre et matérialisent le temps écoulé. Même statiquement, la position des constellations et l'orientation de la Voie lactée suggèrent un moment précis du cycle cosmique, créant une dynamique temporelle dans la composition.