Imaginez un tableau où chaque arbre cache un message, où les ruines murmurent des secrets politiques, où la lumière du couchant symbolise la chute des empires. Bienvenue dans l'univers fascinant des paysages allégoriques baroques, ces toiles monumentales qui ont révolutionné l'art européen entre 1600 et 1750.

À cette époque, peindre un paysage ne signifie plus simplement capturer la beauté d'une vallée ou d'une forêt. Les artistes baroques transforment la nature en théâtre symbolique où se jouent les grands enjeux de leur temps : foi religieuse, pouvoir des rois, découverte de nouveaux continents.

Comprendre les paysages allégoriques baroques : un langage visuel codé

Un paysage allégorique baroque, c'est bien plus qu'une jolie vue champêtre. C'est une composition savamment orchestrée où chaque élément porte un sens caché. Une femme tenant une trompette ? La Renommée. Un fleuve personnifié ? Toute une civilisation. Des temples en ruines ? Le rappel que rien n'est éternel.

Ce langage visuel complexe s'appuie sur l'Iconologie de Cesare Ripa, publiée en 1593. Ce manuel devient la bible des peintres du XVIIe siècle. Ils y puisent tout un vocabulaire de symboles que les spectateurs cultivés de l'époque déchiffrent comme nous lisons aujourd'hui des panneaux de signalisation.

Prenez la campagne romaine, source d'inspiration favorite des artistes. Dans leurs tableaux, elle ne ressemble jamais tout à fait à la réalité. Elle devient une Arcadie mythique où bergers antiques côtoient temples grecs et ruines majestueuses. Tout est idéalisé, embelli, chargé de références à la culture classique.

Visuellement, ces toiles de peinture baroque saisissent immédiatement. Les compositions suivent des axes diagonaux qui créent du mouvement. Les contrastes de lumière dramatiques, hérités du Caravage, sculptent les formes. Les couleurs éclatent, appliquées généreusement. Chaque personnage occupe une place précise dans la hiérarchie symbolique de la scène.

L'art subtil de composer un paysage allégorique

Derrière l'apparente liberté de ces toiles se cache une construction rigoureuse. Claude Lorrain, installé à Rome dès 1627, ne laisse rien au hasard. Il trace des grilles invisibles, place chaque arbre, chaque bâtiment selon une géométrie calculée pour guider le regard du spectateur.

Les maîtres baroques organisent leurs paysages idéalisés en couches successives. Au premier plan, des figures monumentales captent l'attention. Au centre, arbres et architectures donnent du corps à la scène. À l'arrière-plan, des horizons lumineux ouvrent sur l'infini. Cette profondeur savamment construite raconte une histoire qui mène du terrestre vers le céleste.

Le moment choisi de la journée n'est jamais neutre. L'aube évoque le renouveau spirituel et l'espoir. Le crépuscule suggère la mélancolie et la fin des empires. Les temples antiques effondrés rappellent que même les plus grandes civilisations finissent en poussière. À l'inverse, les chênes centenaires incarnent la permanence de la nature face aux vanités humaines.

La lumière joue un rôle capital dans ces compositions. Claude Lorrain passe des heures à peindre en plein air, capturant les nuances subtiles de l'aube et du couchant dans la campagne romaine. Cette attention révolutionnaire transforme ses paysages baroques en espaces quasi mystiques où la lumière divine illumine chaque recoin.

Les éléments caractéristiques d'un paysage allégorique baroque :

- Figures personnifiées : divinités, allégories des continents, des saisons ou des vertus

- Architecture classique : temples antiques, ruines romaines, portiques majestueux

- Éléments naturels codifiés : arbres centenaires, fleuves symboliques, montagnes sacrées

- Jeux de lumière dramatiques : aurores dorées, crépuscules pourpres, effets de contre-jour

- Composition géométrique : axes diagonaux, étagement des plans, équilibre entre vides et pleins

Les trois génies du paysage allégorique : Rubens, Lorrain et Poussin

Pierre Paul Rubens incarne l'exubérance baroque poussée à son sommet. Dans Les Quatre Continents, peint entre 1612 et 1615, il personnifie l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique sous les traits de femmes majestueuses accompagnées des dieux des fleuves : le Danube, le Gange, le Nil et le Río de la Plata. Cette toile ambitieuse célèbre la paix retrouvée après les guerres de religion qui ont déchiré les Pays-Bas. Rubens, qui était aussi diplomate, encode dans ses paysages ses rêves de concorde universelle.

Claude Lorrain révolutionne le genre avec une approche plus contemplative. Ses paysages pastoraux mêlent observation directe de la nature et idéalisation classique. Pour le collectionneur parisien Michel Passart, il peint des vues de la campagne romaine à différentes heures : l'une baignée de la lumière dorée du matin, l'autre enveloppée dans les tons pourpres du soir. Temples antiques, villas Renaissance et bergers virgiliens cohabitent dans une harmonie sereine qui annonce déjà le romantisme.

Nicolas Poussin, esprit plus intellectuel, construit des paysages héroïques où la nature devient décor de drames mythologiques. Ses compositions obéissent à une géométrie rigoureuse héritée des peintres bolonais. Dans Paysage avec Saint Jean à Patmos, l'île grecque se transforme en espace philosophique où le saint médite sur les mystères divins. Chez Poussin, le paysage invite à la réflexion morale.

Ces trois approches complémentaires définissent les grandes familles du symbolisme baroque paysager : Rubens et le faste diplomatique, Lorrain et la poésie lumineuse, Poussin et la méditation intellectuelle. Leurs chefs-d'œuvre ornent aujourd'hui les cimaises des plus grands musées, du Louvre au Kunsthistorisches Museum de Vienne.

Cette tradition continue d'influencer notre manière de représenter la nature. Pour voir comment ces codes visuels séculaires inspirent encore l'art décoratif actuel, découvrez cette sélection de tableaux paysages qui perpétue l'héritage de ces maîtres.

Quand les paysages allégoriques servent la religion et le pouvoir

La Contre-Réforme catholique fait des paysages allégoriques une arme de propagande. Le concile de Trente, réuni entre 1545 et 1563, comprend que les images touchent les cœurs plus efficacement que les sermons. Les artistes créent des paysages bibliques où la nature elle-même prêche : le désert aride symbolise l'épreuve spirituelle, le jardin luxuriant représente la grâce divine retrouvée.

Les rois absolus exploitent le même langage pour affirmer leur pouvoir. Louis XIV ne s'y trompe pas. À Versailles, André Le Nôtre transpose en trois dimensions les principes des tableaux baroques : fontaines symboliques évoquant les fleuves du paradis, perspectives infinies manifestant la toute-puissance royale, nature domptée par la géométrie humaine.

Rubens, qui jongle entre pinceaux et missions diplomatiques, encode ses messages politiques dans ses allégories. L'Allégorie sur les bénédictions de la paix, peinte pendant les années 1620, exprime ses espoirs pendant les négociations complexes entre puissances européennes. Chaque commande royale véhicule un message soigneusement calibré : prospérité du royaume, légitimité de la dynastie, victoires militaires sublimées en triomphes antiques.

Les académies artistiques, comme l'Accademia di San Luca fondée à Rome en 1593, établissent une hiérarchie stricte des genres. Officiellement, le paysage reste inférieur à la peinture religieuse ou mythologique. Mais les paysages allégoriques contournent astucieusement cette règle en y intégrant récits mythologiques et symbolisme érudit.

L'héritage intemporel des paysages allégoriques baroques

Vers 1750, le style rococo allège progressivement les compositions. Les toiles deviennent plus gracieuses, moins dramatiques. François Boucher et Jean-Honoré Fragonard préfèrent la légèreté à la grandeur. Pourtant, les fondamentaux de l'art classique persistent : nature idéalisée et symbolisme codé traversent les époques.

L'influence des maîtres baroques franchit les siècles. En Angleterre, le style de Claude Lorrain inspire tout un mouvement : le jardin pittoresque. Les aristocrates aménagent leurs domaines pour qu'ils ressemblent à des tableaux de Claude. William Turner, géant du romantisme, pleure d'émotion devant les toiles de son prédécesseur avant de pousser encore plus loin les recherches sur la lumière. John Constable le sacre "plus parfait paysagiste que le monde ait jamais vu".

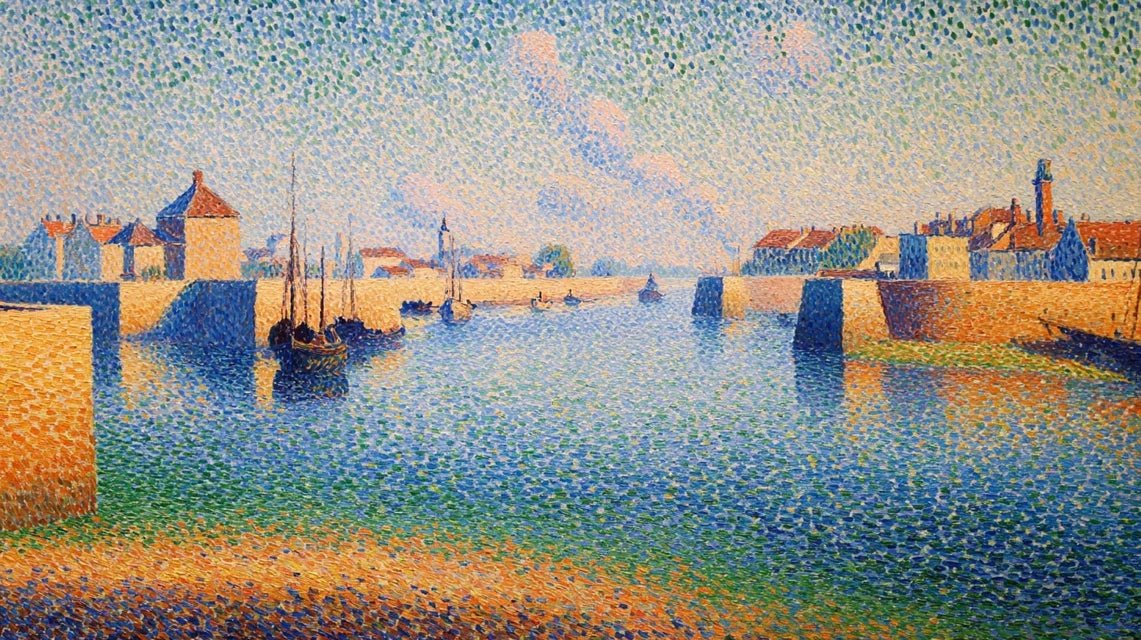

Le romantisme du XIXe siècle hérite de cette tradition en y ajoutant une dose de subjectivité et d'émotion. Les codes allégoriques demeurent mais se chargent de mélancolie et de sublime. La tradition des paysages allégoriques baroques irrigue ainsi toute la peinture de paysage européenne jusqu'à l'impressionnisme. Un héritage qui témoigne de la puissance de ce langage visuel inventé dans les ateliers romains du XVIIe siècle.

Questions fréquentes sur les paysages allégoriques baroques

Quelle est la différence entre un paysage baroque classique et un paysage allégorique baroque ?

Un paysage baroque classique représente une scène naturelle avec des effets dramatiques de lumière et de composition. Un paysage allégorique baroque va plus loin en encodant des messages symboliques : chaque élément (personnages, architecture, nature) véhicule une signification précise selon les codes de l'Iconologie de Cesare Ripa. Il raconte une histoire morale, politique ou religieuse à travers le langage de la nature.

Pourquoi Claude Lorrain, Poussin et Rubens sont-ils considérés comme les maîtres du genre ?

Ces trois artistes incarnent les trois approches majeures du paysage allégorique baroque. Rubens excelle dans les compositions monumentales au service de la diplomatie, Lorrain révolutionne le rendu de la lumière dans des scènes pastorales contemplatives, tandis que Poussin développe le paysage héroïque intellectuel. Ensemble, ils définissent les standards esthétiques et symboliques du genre pour tout le XVIIe siècle européen.

Où peut-on admirer des paysages allégoriques baroques aujourd'hui ?

Les plus belles collections se trouvent au Louvre à Paris, au Kunsthistorisches Museum de Vienne, à la National Gallery de Londres, au Prado de Madrid et au musée du Capitole à Rome. Le château de Versailles offre également une version monumentale en trois dimensions de ces principes allégoriques à travers ses jardins et ses fontaines symboliques conçus par André Le Nôtre.