Imaginez-vous franchir le seuil d'une bibliothèque monastique du XVIe siècle. L'odeur des cuirs anciens se mêle au parfum du bois ciré, et vos yeux se lèvent vers ces fresques majestueuses qui ornent les voûtes et les murs. Des scènes allégoriques de la connaissance, des portraits de savants illustres, des motifs floraux délicats... Ces œuvres ont traversé les siècles sans que l'humidité ne vienne les effacer. Comment nos ancêtres ont-ils protégé ces trésors picturaux dans des lieux où les livres accumulent naturellement l'humidité ?

Voici ce que les techniques ancestrales de protection des peintures murales révèlent : une maîtrise exceptionnelle des enduits à la chaux, une science empirique de la ventilation naturelle, et l'utilisation ingénieuse de vernis à la cire qui créaient une barrière invisible contre l'humidité. Ces savoirs, transmis de génération en génération par les maîtres artisans, constituent aujourd'hui une source d'inspiration précieuse pour nos intérieurs contemporains.

Vous êtes peut-être fasciné par l'atmosphère unique des bibliothèques anciennes, cette patine du temps qui confère aux lieux une âme particulière. Pourtant, recréer cette ambiance dans votre intérieur tout en préservant vos œuvres murales de l'humidité vous semble un défi insurmontable. Les solutions modernes paraissent souvent intrusives, brisant le charme de l'authenticité recherchée.

Rassurez-vous : les techniques historiques de protection des peintures murales ne sont pas des secrets perdus à jamais. Elles reposent sur des principes simples, éprouvés par le temps, et parfaitement transposables dans nos espaces de vie actuels. Mieux encore, elles offrent une esthétique incomparable que les solutions industrielles ne peuvent égaler.

Je vous propose un voyage au cœur des bibliothèques historiques européennes pour découvrir comment architectes, fresquistes et bibliothécaires ont élaboré des stratégies sophistiquées pour protéger les peintures murales de l'humidité. Vous comprendrez pourquoi ces techniques restent pertinentes aujourd'hui et comment vous pouvez vous en inspirer pour préserver vos propres murs décorés.

La préparation du support : l'art de l'enduit à la chaux

Dans les bibliothèques anciennes, tout commençait par le mur lui-même. Les bâtisseurs appliquaient un enduit à la chaux en plusieurs couches, chacune ayant une fonction précise dans la gestion de l'humidité. Cette technique, héritée de l'Antiquité romaine et perfectionnée au fil des siècles, créait une surface à la fois respirante et résistante.

La première couche, appelée arriccio, était composée de chaux et de sable grossier. Épaisse de plusieurs centimètres, elle servait de régulateur hygrométrique naturel. La chaux possède cette propriété remarquable d'absorber l'humidité excessive et de la restituer progressivement lorsque l'air s'assèche. Dans les bibliothèques où les variations d'humidité étaient inévitables, cette première défense s'avérait cruciale.

Au-dessus venait l'intonaco, un enduit plus fin mélangé à du sable tamisé, parfois enrichi de poudre de marbre. C'est sur cette surface lisse que les artistes peignaient leurs fresques. Mais ce qui rendait cet enduit exceptionnel, c'était son application en fresque à fresco : la peinture était réalisée sur l'enduit encore frais, permettant aux pigments de pénétrer la matière et de faire corps avec elle. En séchant, la chaux formait une pellicule de carbonate de calcium qui emprisonnait les pigments et créait une première barrière protectrice naturelle contre l'humidité.

Les maîtres fresquistes ajoutaient parfois à leurs enduits des ingrédients aujourd'hui oubliés : des fibres de chanvre pour améliorer la cohésion, de la caséine pour renforcer l'adhérence, ou même des blancs d'œufs qui conféraient une certaine imperméabilité tout en préservant la respiration du mur. Ces recettes secrètes, transmises d'atelier en atelier, variaient selon les régions et les écoles artistiques.

L'architecture au service de la protection : ventilation et orientation

Les architectes des bibliothèques anciennes ne laissaient rien au hasard. L'orientation des bâtiments était minutieusement calculée pour limiter l'exposition aux pluies dominantes. Les façades ornées de peintures murales étaient généralement tournées vers le sud ou l'est, bénéficiant ainsi d'un ensoleillement maximal qui favorisait l'évaporation naturelle de l'humidité.

Le système de ventilation naturelle constituait un chef-d'œuvre d'ingéniosité. Des ouvertures stratégiquement placées créaient des courants d'air permanents sans provoquer de courants violents qui auraient détérioré les manuscrits. Les fenêtres hautes permettaient à l'air chaud et humide de s'échapper par convection, tandis que des grilles basses favorisaient l'entrée d'air frais. Cette circulation constante empêchait la condensation de se former sur les murs peints.

Dans certaines bibliothèques prestigieuses, on installait des doubles murs avec un espace d'air intermédiaire. Cette lame d'air jouait le rôle d'isolant thermique et créait une zone tampon qui absorbait les variations d'humidité avant qu'elles n'atteignent la surface peinte. Les vestiges de ces systèmes sont encore visibles dans des institutions comme la Biblioteca Marciana de Venise ou la bibliothèque de l'Escurial en Espagne.

Les voûtes elles-mêmes participaient à la protection. Leur forme courbe favorisait l'écoulement des condensations éventuelles vers des points précis, éloignés des zones décorées. Des rigoles discrètes, intégrées à l'architecture, collectaient ces eaux et les évacuaient hors du bâtiment, préservant ainsi l'intégrité des fresques pendant des siècles.

Les vernis et protections de surface : la barrière invisible

Une fois la peinture murale achevée et parfaitement sèche, les artisans appliquaient des protections de surface qui constituaient la dernière ligne de défense contre l'humidité. Ces traitements étaient choisis avec soin pour leur efficacité tout en préservant la beauté et la luminosité des couleurs.

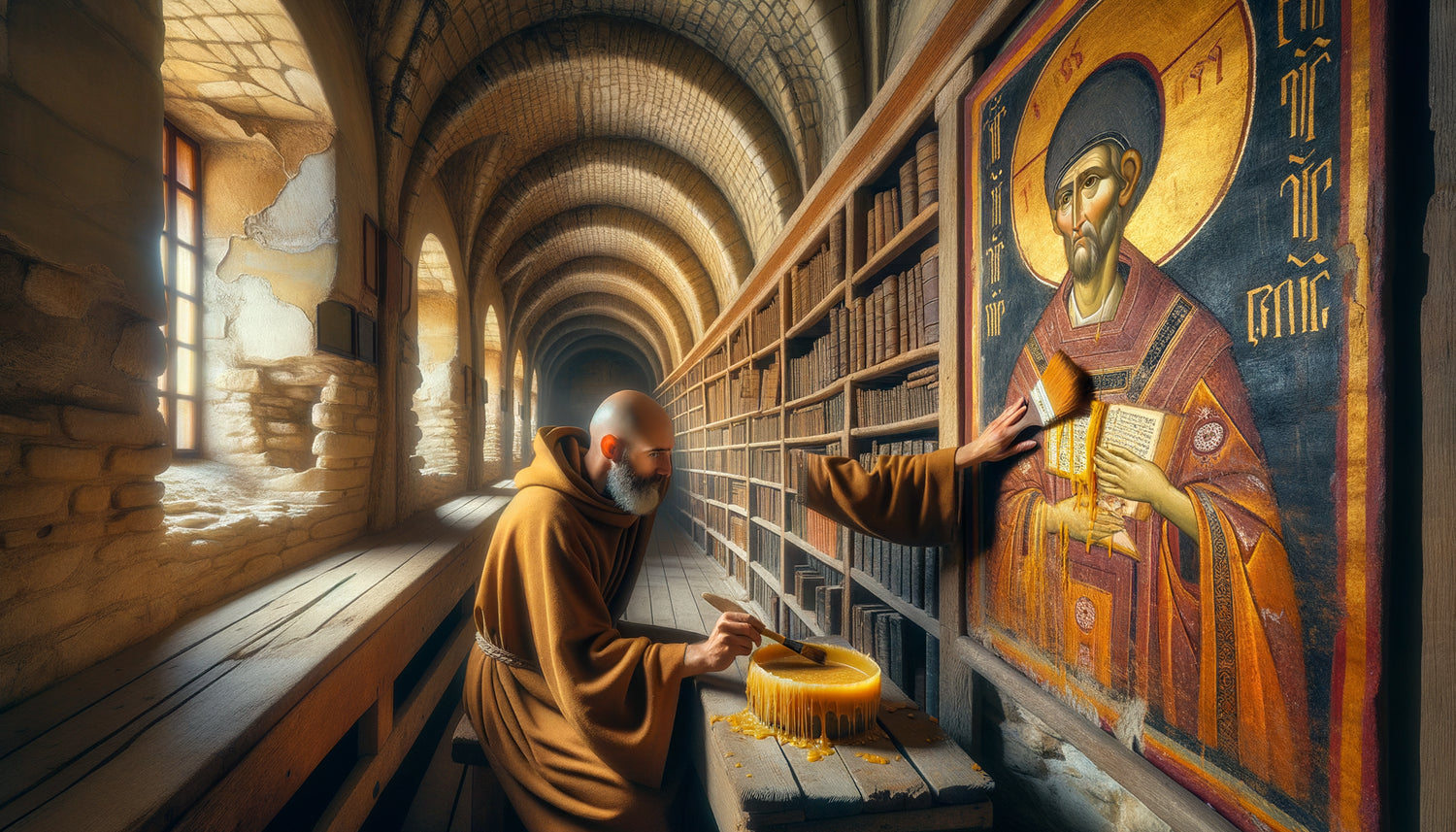

Le vernis à la cire d'abeille figurait parmi les solutions les plus répandues. Mélangée à de l'essence de térébenthine et appliquée à chaud en couche très fine, cette cire créait une protection hydrophobe qui perlait l'eau tout en laissant respirer le support. Les bibliothécaires réappliquaient ce traitement tous les dix à quinze ans, lors de campagnes d'entretien méthodiques. Cette patine ambrée enrichissait subtilement les tonalités des fresques, leur conférant cette profondeur caractéristique que nous admirons aujourd'hui.

Dans les régions plus humides, on préférait parfois un vernis à l'huile de lin cuite, mélangée à des résines naturelles comme le mastic ou le dammar. Ces formulations, plus résistantes que la cire, offraient une protection accrue dans les bibliothèques situées en bord de mer ou dans des vallées brumeuses. L'inconvénient résidait dans leur tendance à jaunir avec le temps, modifiant légèrement la palette chromatique originale.

Certains ateliers italiens utilisaient la technique de l'encaustique, héritée de l'Antiquité grecque. Les pigments étaient mélangés à de la cire fondue et appliqués à chaud sur le mur, puis polis pour créer une surface brillante et imperméable. Cette méthode, plus coûteuse et technique, était réservée aux commandes prestigieuses. Les bibliothèques vaticanes conservent encore aujourd'hui des exemples spectaculaires de cette technique millénaire.

Quand les livres eux-mêmes protégeaient les murs

Voici un aspect méconnu et fascinant : dans les bibliothèques anciennes, l'agencement même des rayonnages participait à la protection des peintures murales. Les bibliothécaires positionnaient stratégiquement les étagères pour créer une barrière physique entre les zones de circulation (et donc d'humidité apportée par les visiteurs) et les murs décorés.

Les livres eux-mêmes agissaient comme régulateurs hygrométriques. Le papier et le parchemin absorbent et restituent l'humidité de manière remarquable. Des milliers d'ouvrages stockés créaient ainsi une masse tampon qui lissait les variations hygrométriques de l'atmosphère. Les bibliothécaires expérimentés savaient qu'une bibliothèque pleine protégeait mieux ses fresques qu'une bibliothèque à moitié vide.

Les rayonnages en bois massif jouaient également leur rôle. Le chêne, le noyer ou le châtaignier, séchés pendant des années avant leur mise en œuvre, absorbaient l'excès d'humidité. Dans certaines bibliothèques monastiques, on observe encore aujourd'hui des boiseries espacées du mur de quelques centimètres, créant une circulation d'air qui empêchait la stagnation d'humidité contre les surfaces peintes.

Cette approche holistique de la conservation révèle une vision sophistiquée où chaque élément du lieu participait à la préservation du tout. Rien n'était laissé au hasard : du choix des essences de bois aux horaires d'ouverture qui limitaient l'afflux d'air humide extérieur, tout concourait à maintenir un microclimat stable favorable aux peintures murales.

Les rituels d'entretien : une vigilance séculaire

La protection des peintures murales dans les bibliothèques anciennes ne s'arrêtait pas à leur réalisation. Un programme d'entretien rigoureux garantissait leur pérennité à travers les siècles. Ces rituels, inscrits dans les règlements des institutions, témoignent d'une conscience aiguë de la fragilité de ces œuvres face à l'humidité.

Chaque année, généralement au printemps après les rigueurs de l'hiver, les bibliothécaires organisaient une inspection méthodique des murs peints. Ils recherchaient les signes d'infiltration : auréoles blanchâtres révélant des remontées capillaires, efflorescences salines, zones de décollement ou d'écaillage. La moindre anomalie déclenchait une intervention immédiate pour éviter que le problème ne s'aggrave.

Le dépoussiérage régulier constituait un geste préventif essentiel. À l'aide de brosses en soies naturelles très douces, on éliminait délicatement les accumulations de poussière qui, en retenant l'humidité, créaient des microclimats propices aux dégradations. Cette opération se déroulait selon une technique précise, toujours du haut vers le bas, sans jamais frotter mais en effleurant la surface.

Les bibliothécaires tenaient des registres détaillés notant l'état de conservation des fresques, les interventions effectuées, et même les conditions climatiques observées. Ces archives, véritables trésors pour les historiens de l'art et les restaurateurs contemporains, révèlent une approche scientifique de la conservation bien avant l'invention de l'hygrométrie moderne. Certains de ces registres remontent au XVe siècle et documentent plus de cinq cents ans de vigilance continue.

S'inspirer des techniques anciennes pour nos intérieurs contemporains

Ces savoirs ancestraux ne sont pas de simples curiosités historiques. Ils offrent des solutions pertinentes pour nos espaces de vie actuels, particulièrement si vous aménagez une bibliothèque personnelle, un bureau ou tout espace combinant décoration murale et stockage de livres ou documents.

L'utilisation d'enduits à la chaux naturelle connaît un regain d'intérêt dans la décoration contemporaine. Ces enduits régulent naturellement l'humidité, assainissent l'air, et offrent une palette de textures et de teintes incomparables. Contrairement aux peintures acryliques qui emprisonnent l'humidité et favorisent les moisissures, la chaux laisse respirer vos murs tout en les protégeant.

Le principe de ventilation naturelle optimisée trouve des applications concrètes dans l'aménagement intérieur. Positionnez vos bibliothèques et vos œuvres murales sur des murs bénéficiant d'une circulation d'air naturelle, à distance des sources d'humidité comme les salles de bain ou les cuisines. Des grilles de ventilation discrètes, intégrées harmonieusement au décor, peuvent recréer ces flux d'air bénéfiques que maîtrisaient les architectes anciens.

Les finitions à la cire naturelle reviennent également en force dans la décoration haut de gamme. Appliquées sur des peintures murales décoratives ou des papiers peints de qualité, elles offrent une protection élégante contre l'humidité tout en sublimant les couleurs. Cette patine chaleureuse et authentique crée instantanément cette atmosphère intemporelle des bibliothèques historiques.

Enfin, pensez à vos livres et boiseries comme à des alliés dans la régulation hygrométrique. Une bibliothèque bien garnie stabilise naturellement l'atmosphère d'une pièce. Privilégiez les rayonnages en bois massif non traité, qui participeront activement à l'équilibre du microclimat de votre espace.

Transformez vos murs en véritables pages d'histoire

Découvrez notre collection exclusive de tableaux Bibliothèque qui capturent l'essence des grands temples du savoir et apportent cette sophistication intemporelle à votre intérieur.

Votre bibliothèque, gardienne de beauté et de savoir

Les techniques utilisées pour protéger les peintures murales de l'humidité dans les bibliothèques anciennes nous enseignent une leçon précieuse : la durabilité naît de l'harmonie entre l'œuvre, son support et son environnement. Loin d'être des solutions archaïques, ces méthodes reposent sur une compréhension profonde des matériaux naturels et de leurs interactions.

En vous inspirant de ces savoirs millénaires pour aménager votre propre espace, vous ne créez pas simplement un décor esthétique. Vous établissez un écosystème équilibré où les livres, les murs, l'air et la lumière collaborent pour préserver la beauté dans la durée. Cette approche holistique transcende les modes éphémères pour s'inscrire dans une tradition d'excellence qui a fait ses preuves à travers les siècles.

Commencez dès aujourd'hui par observer votre espace avec le regard d'un bibliothécaire médiéval : où l'humidité s'accumule-t-elle ? Comment circule l'air ? Quels matériaux naturels pourraient améliorer le confort et la conservation de vos trésors ? Ces questions simples ouvrent la voie vers un intérieur plus sain, plus beau, et authentiquement durable. Vos murs et vos collections vous remercieront pendant des générations.

Questions fréquentes sur la protection des peintures murales anciennes

Puis-je appliquer ces techniques anciennes sur un mur moderne en plâtre ?

Absolument, et c'est même recommandé si vous souhaitez créer une décoration murale durable dans une pièce abritant des livres. Les enduits à la chaux s'appliquent parfaitement sur les supports modernes après une préparation appropriée. L'astuce consiste à créer une accroche mécanique en griffant légèrement votre mur de plâtre, puis à appliquer une première couche d'enduit à la chaux légèrement liquide qui servira de pont d'adhérence. Attendez qu'elle soit parfaitement sèche (comptez deux à trois semaines selon l'humidité ambiante) avant d'appliquer les couches suivantes. Cette approche combine le meilleur des deux mondes : la commodité de la construction moderne et les qualités respirantes et protectrices des matériaux traditionnels. De nombreux décorateurs spécialisés dans les intérieurs de caractère maîtrisent aujourd'hui ces techniques et peuvent vous accompagner dans votre projet. Le résultat offre une texture et une profondeur incomparables, tout en régulant naturellement l'humidité de votre espace.

La cire d'abeille peut-elle vraiment protéger un mur peint de l'humidité ?

Oui, la cire d'abeille constitue une protection efficace contre l'humidité modérée, et c'est précisément pourquoi elle a été utilisée pendant des siècles dans les bibliothèques prestigieuses. Sa structure moléculaire crée une barrière hydrophobe qui fait perler l'eau tout en laissant passer la vapeur d'eau, permettant au mur de respirer. Cette propriété est cruciale : contrairement aux vernis synthétiques qui emprisonnent l'humidité et provoquent des décollements, la cire régule les échanges hygrométriques. Pour l'appliquer correctement, diluez de la cire d'abeille pure (évitez les cires du commerce souvent mélangées à des paraffines) dans de l'essence de térébenthine selon un ratio d'environ 1 pour 3. Appliquez cette préparation légèrement chauffée au bain-marie en couche très fine à l'aide d'un chiffon doux, puis lustrez après séchage. Ce traitement nécessite un renouvellement tous les trois à cinq ans selon l'exposition de votre mur. Le résultat offre cette patine chaleureuse et satinée caractéristique des intérieurs anciens, tout en protégeant durablement votre décoration murale. Attention toutefois : cette solution convient pour une humidité ambiante normale, pas pour des problèmes structurels d'infiltration qui nécessitent des interventions plus lourdes.

Comment améliorer la ventilation naturelle sans installer de système mécanique ?

Les bibliothécaires anciens étaient de véritables experts en aéraulique naturelle, et leurs principes restent parfaitement applicables aujourd'hui. Commencez par identifier les flux d'air naturels dans votre espace : l'air chaud monte naturellement tandis que l'air frais descend, créant des courants par convection. Positionnez vos ouvertures en conséquence : des grilles ou des soupiraux en partie basse d'un mur permettent l'entrée d'air frais, tandis que des ouvertures en hauteur évacuent l'air chaud et humide. Si votre pièce possède des fenêtres sur deux murs opposés, vous pouvez créer un effet de ventilation traversante extrêmement efficace, même avec de très petites ouvertures. Les portes intérieures peuvent également contribuer : un espace de quelques centimètres sous les portes permet à l'air de circuler d'une pièce à l'autre. Si vous rénovez ou aménagez, pensez aux bouches de ventilation décoratives : des grilles en laiton, en fonte ouvragée ou en bois sculpté s'intègrent harmonieusement dans un décor inspiré des bibliothèques anciennes tout en assurant une fonction essentielle. Enfin, n'oubliez pas le rôle des éléments de décoration : un rayonnage légèrement écarté du mur (5 à 10 cm suffisent) crée une lame d'air qui empêche la stagnation d'humidité contre les surfaces peintes. Ces ajustements simples mais réfléchis transforment radicalement l'atmosphère d'un espace tout en préservant durablement vos décors muraux.