Imaginez pousser la porte d'un cabinet de lecture parisien en 1760. L'espace fait à peine dix mètres carrés, et pourtant, vos yeux parcourent ce qui semble être une bibliothèque infinie. Des rangées de livres gravissent des étagères qui s'étendent vers un plafond cathédrale. Des colonnes de marbre encadrent des alcôves qui n'existent pas. Cette magie visuelle n'est pas le fruit du hasard : c'est l'art du trompe-l'œil, cette technique picturale qui a littéralement révolutionné l'aménagement des bibliothèques privées au Siècle des Lumières.

Voici ce que les trompe-l'œil ont apporté aux bibliothèques du XVIIIe siècle : une expansion visuelle spectaculaire des espaces restreints, une affirmation culturelle du statut intellectuel des propriétaires, et une solution esthétique ingénieuse pour compenser le manque de volumes réels dans les collections naissantes.

Car voilà le problème auquel se heurtaient les bibliophiles de l'époque : posséder une bibliothèque était devenu un marqueur social indispensable, mais rares étaient ceux qui disposaient d'un espace suffisant ou d'une collection assez fournie pour rivaliser avec les grandes bibliothèques aristocratiques. Comment affirmer son érudition quand on ne possède que deux cents ouvrages et une pièce exiguë ?

Heureusement, les artistes décorateurs du XVIIIe siècle ont trouvé une réponse lumineuse à cette frustration. Grâce aux trompe-l'œil peints directement sur les murs, les petites bibliothèques privées pouvaient désormais rivaliser visuellement avec les plus prestigieuses, tout en créant des ambiances propices à la lecture et à la réflexion. Découvrons ensemble comment cette illusion picturale a transformé l'art d'habiter les livres.

Quand l'œil fabrique l'espace : naissance d'une illusion architecturale

Au début du XVIIIe siècle, les trompe-l'œil architecturaux ne sont pas une nouveauté. Hérités de la Renaissance italienne, ils ornent déjà les palais et les églises. Mais leur application aux bibliothèques privées marque un tournant. Les peintres décorateurs parisiens comme Claude III Audran ou Jean-Baptiste Oudry comprennent rapidement que ces espaces intimes offrent un terrain de jeu exceptionnel.

La technique repose sur une maîtrise parfaite de la perspective linéaire. Sur un mur plat, l'artiste peint des étagères en trompe-l'œil qui semblent se prolonger dans la profondeur. Les tranches des livres sont reproduites avec une minutie obsessionnelle : dorures, titres calligraphiés, cuirs patinés. Certains artistes ajoutent même des ombres portées qui changent selon l'éclairage naturel de la pièce, renforçant l'illusion à chaque heure du jour.

Dans une bibliothèque parisienne de vingt mètres carrés, un trompe-l'œil bien exécuté pouvait visuellement doubler l'espace perçu. Les murs s'ouvraient sur des galeries fictives, des coursives imaginaires où s'alignaient des milliers de volumes peints. Le propriétaire gagnait ainsi une bibliothèque de rêve, sans avoir à abattre un seul mur ni à acheter un seul livre supplémentaire.

La bibliothèque peinte : un inventaire illusoire mais parlant

Mais les trompe-l'œil de bibliothèques n'étaient pas de simples décors abstraits. Ils racontaient une histoire, celle de l'érudition du propriétaire. Les peintres consultaient leurs clients pour composer des bibliothèques fictives qui reflétaient leurs intérêts intellectuels. Sur les étagères peintes apparaissaient les titres des grands auteurs de l'époque : Voltaire, Rousseau, l'Encyclopédie de Diderot.

Certains trompe-l'œil allaient plus loin en intégrant des éléments personnels. Un globe terrestre en trompe-l'œil posé sur une console fictive, un portrait de philosophe glissé entre deux livres peints, ou encore des manuscrits enroulés qui semblaient dépasser des rayonnages. Ces détails transformaient la bibliothèque en une sorte d'autoportrait intellectuel.

Dans les hôtels particuliers du Marais, on trouve encore aujourd'hui des exemples remarquables de ces bibliothèques illusionnistes. L'œil exercé peut distinguer les vrais livres des faux, mais l'effet d'ensemble reste saisissant. Le visiteur pénètre dans un univers où la culture déborde littéralement des murs, où chaque surface devient un réceptacle potentiel du savoir.

Les codes visuels de l'érudition

Les artistes du XVIIIe siècle avaient développé un véritable langage visuel pour ces trompe-l'œil. Les livres de grand format, supposés être des folios précieux, occupaient les étagères basses. Les volumes reliés en veau brun évoquaient les classiques anciens, tandis que les reliures rouges et vertes signalaient les ouvrages contemporains. Cette hiérarchie visuelle n'était jamais aléatoire : elle reflétait la classification intellectuelle de l'époque.

L'illusion au service du confort : créer une atmosphère propice à la lecture

Au-delà de l'expansion visuelle, les trompe-l'œil de bibliothèques répondaient à une fonction psychologique subtile. Ils créaient une atmosphère d'intimité studieuse, même dans les espaces les plus modestes. En s'entourant de livres peints, le lecteur se sentait immergé dans un sanctuaire du savoir, protégé du monde extérieur.

Les couleurs utilisées participaient à cette ambiance. Les peintres privilégiaient des tons chauds : bruns profonds des reliures en cuir, ors vieillis des dorures, verts sombres des reliures maroquin. Ces teintes créaient un cocon visuel apaisant, qui contrastait avec l'agitation des salons voisins. La bibliothèque, même minuscule, devenait un refuge mental.

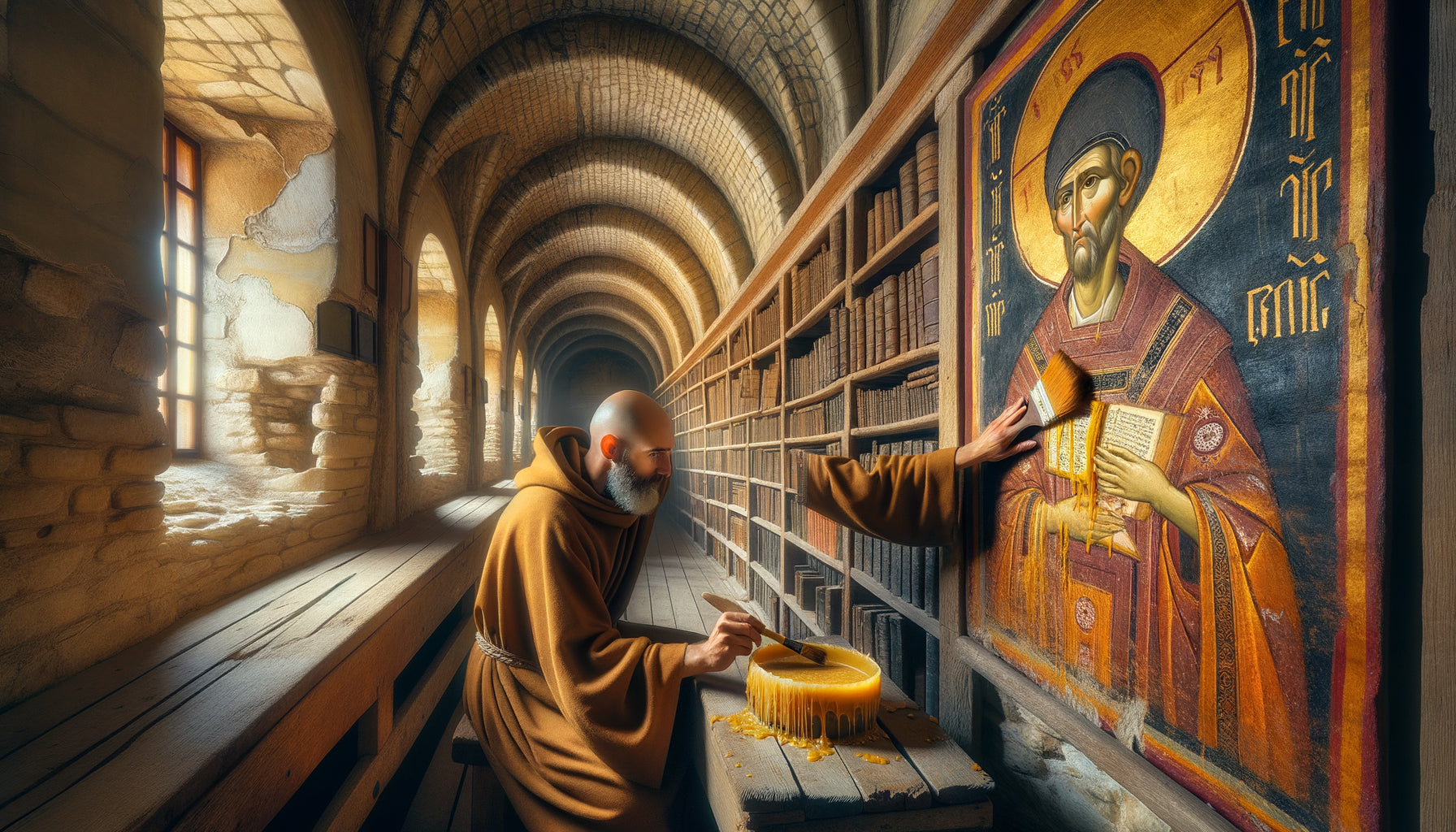

Certains décorateurs intégraient des éléments d'architecture fictive pour renforcer cette impression de retrait. Des pilastres peints encadraient les vraies étagères, créant une structure rythmique. Des arcades en trompe-l'œil suggéraient des alcôves de lecture imaginaires. Parfois, une fenêtre peinte s'ouvrait sur un paysage de bibliothèque monastique, évoquant la tradition savante médiévale.

Dans ces petits cabinets de lecture transformés, les propriétaires pouvaient enfin vivre leur fantasme d'érudition. Installé dans son fauteuil, entouré de milliers de livres réels et peints, le lecteur du XVIIIe siècle expérimentait une forme précoce de réalité augmentée, où l'illusion soutenait l'imagination.

Les techniques secrètes des maîtres illusionnistes

Créer un trompe-l'œil convaincant exigeait des compétences exceptionnelles. Les peintres devaient d'abord étudier l'architecture réelle de la pièce : hauteur sous plafond, sources lumineuses, lignes de fuite. Un trompe-l'œil mal calculé créait une dissonance visuelle désagréable au lieu d'une illusion harmonieuse.

La préparation des murs était cruciale. Les artisans appliquaient plusieurs couches d'enduit lissé pour obtenir une surface parfaitement plane. Toute irrégularité aurait trahi l'illusion. Ensuite venait le travail de dessin préparatoire : les lignes de perspective étaient tracées au cordeau, calculées depuis le point de vue idéal du lecteur assis.

Pour les livres eux-mêmes, les peintres utilisaient une technique de glacis successifs. Une première couche posait les tons de base, puis des glacis translucides créaient la profondeur des reliures. Les rehauts de lumière, appliqués au pinceau fin, donnaient vie aux dorures. Certains artistes ajoutaient même de véritables matériaux : poudre de mica pour simuler l'éclat de l'or, vernis localisés pour imiter le lustre du cuir.

Le point de vue parfait

Tout trompe-l'œil efficace possède un point de vue optimal, celui depuis lequel l'illusion fonctionne parfaitement. Dans les bibliothèques privées, ce point correspondait généralement à la position du fauteuil de lecture ou du bureau. Les peintres calculaient leurs perspectives depuis cette position précise, sacrifiant la cohérence vue d'autres angles pour maximiser l'effet depuis le siège du propriétaire.

Quand l'illusion devient réalité : témoignages d'époque

Les écrits du XVIIIe siècle regorgent d'anecdotes sur ces bibliothèques illusionnistes. Dans ses Mémoires, le baron de Gleichen raconte comment, visitant la bibliothèque d'un magistrat parisien, il tendit la main vers un volume qui lui sembla intéressant, avant de réaliser qu'il touchait un mur peint. L'hôte, amusé, lui révéla que la moitié de sa bibliothèque était fictive.

Cette confusion délibérée faisait partie du plaisir. Les propriétaires de bibliothèques en trompe-l'œil organisaient des petits jeux de société où les invités devaient distinguer les vrais livres des faux. Ces divertissements intellectuels reflétaient l'esprit du siècle : un mélange de fascination pour l'optique, d'amour de l'artifice et de goût pour les énigmes visuelles.

Les architectes d'intérieur de l'époque recommandaient explicitement ces techniques. Dans son traité de 1752, l'architecte Jacques-François Blondel consacre un chapitre entier aux décorations peintes pour bibliothèques. Il explique comment un trompe-l'œil bien pensé peut transformer une simple garde-robe en cabinet d'étude digne d'un savant.

L'héritage contemporain : réinventer l'illusion

Aujourd'hui, l'art du trompe-l'œil de bibliothèque connaît un renouveau inattendu. Les décorateurs redécouvrent ces techniques pour aménager des espaces urbains contraints. Dans un studio parisien de 25 mètres carrés, un pan de mur orné d'une bibliothèque en trompe-l'œil peut créer une profondeur illusoire qui change totalement la perception de l'espace.

Les techniques ont évolué. Aux pinceaux traditionnels s'ajoutent désormais les impressions numériques haute définition sur toile murale. Mais le principe reste identique : utiliser l'illusion picturale pour enrichir visuellement un espace réel limité. Certains designers combinent même vrais livres et faux, créant des compositions hybrides où la frontière devient volontairement floue.

Cette résurgence s'explique par notre rapport contemporain à l'espace. Dans les grandes villes où chaque mètre carré compte, les solutions visuelles héritées du XVIIIe siècle retrouvent toute leur pertinence. Plutôt que d'agrandir physiquement, on agrandit perceptivement. L'œil, trompé avec élégance, offre à l'esprit l'espace dont il a besoin.

Envie de capturer cette magie des bibliothèques illusionnistes chez vous ?

Découvrez notre collection exclusive de tableaux Bibliothèque qui capturent l'élégance intemporelle des cabinets de lecture du XVIIIe siècle et créent instantanément une atmosphère d'érudition raffinée.

Composer avec l'illusion : votre bibliothèque réinventée

Les trompe-l'œil du XVIIIe siècle nous enseignent une leçon précieuse : l'espace n'est pas qu'une question de mètres carrés, mais de perception. Ces petites bibliothèques privées, physiquement modestes mais visuellement généreuses, prouvaient qu'on pouvait habiter un palais mental dans un cabinet de quelques mètres.

Aujourd'hui, que vous viviez dans un appartement contemporain ou une maison ancienne, vous pouvez vous inspirer de cette ingéniosité. Un mur transformé en bibliothèque peinte, quelques étagères réelles complétées par des perspectives illusionnistes, suffisent à créer cet effet d'immersion dans l'univers des livres. L'important n'est pas la quantité de volumes possédés, mais l'atmosphère créée.

Commencez par observer votre espace de lecture actuel. Identifiez le mur qui bénéficierait le plus d'une extension visuelle. Imaginez comment un trompe-l'œil subtil pourrait dialoguer avec vos vrais livres. Et rappelez-vous que les plus belles bibliothèques sont celles qui invitent au voyage intérieur, qu'elles soient réelles ou peintes.

Questions fréquentes sur les trompe-l'œil de bibliothèques

Comment reconnaître un authentique trompe-l'œil de bibliothèque du XVIIIe siècle ?

Un trompe-l'œil authentique du XVIIIe siècle présente plusieurs caractéristiques distinctives. D'abord, la peinture est réalisée directement sur le mur ou sur une toile marouflée, jamais sur panneau mobile. Les pigments utilisés sont naturels : terres, ocres, outremer véritable, ce qui donne une palette caractéristique aux tons légèrement fanés. Les titres des livres peints correspondent à des ouvrages réellement publiés avant 1800, et leur disposition respecte la classification intellectuelle de l'époque. Enfin, la perspective est calculée depuis un point de vue unique, généralement la position d'un fauteuil ou d'un bureau. Si vous observez le trompe-l'œil depuis différents angles, vous remarquerez que l'illusion fonctionne parfaitement depuis une position privilégiée et se déforme légèrement ailleurs. Les restaurateurs du patrimoine peuvent aussi analyser la composition chimique des pigments et la technique de pose pour dater précisément l'œuvre. Si vous visitez un hôtel particulier ancien et que ses bibliothèques vous semblent démesurées par rapport à la taille des pièces, il y a de fortes chances qu'une partie soit en trompe-l'œil.

Peut-on intégrer un trompe-l'œil de bibliothèque dans une décoration contemporaine ?

Absolument, et c'est même une tendance croissante en décoration d'intérieur. Un trompe-l'œil de bibliothèque contemporain apporte une profondeur visuelle remarquable dans les petits espaces urbains tout en créant une ambiance culturelle raffinée. L'astuce consiste à adapter le style à votre intérieur : pour un décor minimaliste, optez pour un trompe-l'œil épuré représentant des étagères aux lignes simples avec des livres aux reliures sobres. Dans un intérieur éclectique, vous pouvez oser un trompe-l'œil baroque inspiré du XVIIIe siècle pour créer un contraste saisissant. Les techniques modernes offrent plusieurs options : peinture murale réalisée par un artiste spécialisé pour un rendu unique et sur-mesure, papier peint panoramique en trompe-l'œil pour une installation facile et réversible, ou impression numérique haute définition sur toile murale pour un compromis qualité-prix intéressant. L'essentiel est de jouer sur le dialogue entre les vrais livres et les faux : disposez quelques vraies étagères devant le trompe-l'œil pour créer un effet de profondeur progressive qui trompe agréablement l'œil. Cette technique fonctionne particulièrement bien dans les bureaux à domicile, les coins lecture ou même les couloirs étroits qui gagnent ainsi une impression d'espace.

Pourquoi les trompe-l'œil de bibliothèques étaient-ils particulièrement populaires au XVIIIe siècle ?

Le XVIIIe siècle a vu converger plusieurs facteurs qui expliquent l'engouement pour les trompe-l'œil de bibliothèques. D'abord, c'est le Siècle des Lumières : posséder une bibliothèque devient un marqueur social essentiel pour la bourgeoisie montante et la petite noblesse qui veulent affirmer leur statut intellectuel. Mais constituer une vraie bibliothèque importante coûtait une fortune, et l'espace manquait souvent dans les hôtels particuliers urbains. Le trompe-l'œil offrait une solution élégante : afficher les signes extérieurs de l'érudition sans l'investissement colossal. Ensuite, cette période connaît des avancées majeures dans la compréhension de l'optique et de la perspective, rendant les illusions visuelles particulièrement fascinantes pour l'esprit scientifique de l'époque. Les salons intellectuels discutaient passionnément des mécanismes de la perception visuelle. Enfin, l'esthétique rocaille puis néoclassique valorisait le raffinement décoratif et l'artifice assumé : un beau mensonge pictural était considéré comme une prouesse artistique plutôt qu'une tromperie vulgaire. Les trompe-l'œil de bibliothèques incarnaient parfaitement cet esprit : ils étaient à la fois un ornement sophistiqué, une démonstration de maîtrise technique, et une affirmation culturelle. Ils transformaient les contraintes réelles en opportunités décoratives, philosophie très caractéristique de ce siècle d'ingéniosité.