Marie, 87 ans, s'était installée dans sa nouvelle chambre en résidence depuis trois semaines. Le regard perdu, elle ne retrouvait plus ses repères. Jusqu'au jour où sa fille a accroché au mur une reproduction du port de La Rochelle, sa ville natale. Depuis, chaque matin, Marie sourit en reconnaissant ces bateaux familiers. Une transformation silencieuse mais spectaculaire.

Voici ce que les tableaux de paysages familiers apportent aux personnes âgées : une ancre mémorielle qui stabilise leur présent, un refuge émotionnel qui apaise leurs angoisses, et un pont vers leur identité profonde.

L'entrée en résidence ou le vieillissement à domicile bouleverse les repères accumulés pendant des décennies. Les nouveaux environnements, même bienveillants, génèrent une désorientation spatiale et affective. Les murs neutres deviennent oppressants, le sentiment d'étrangeté s'installe, et avec lui, l'anxiété du déracinement.

Pourtant, l'art figuratif possède ce pouvoir presque magique de recréer l'intimité perdue. Les paysages reconnaissables ne sont pas de simples décorations : ils tissent une continuité narrative entre hier et aujourd'hui. Découvrons ensemble comment ces images deviennent de véritables compagnons thérapeutiques pour nos aînés.

La mémoire visuelle : un refuge contre la confusion temporelle

Les neurosciences l'ont démontré : la mémoire visuelle résiste remarquablement bien au vieillissement cognitif. Même lorsque la mémoire verbale ou chronologique défaille, les souvenirs visuels ancrés dans l'enfance et l'âge adulte demeurent étonnamment intacts.

Un tableau représentant la campagne provençale pour quelqu'un qui y a grandi, ou les toits parisiens pour un ancien citadin, active instantanément des zones cérébrales liées aux émotions positives. Cette reconnaissance visuelle déclenche une cascade neurologique apaisante : diminution du cortisol, hormone du stress, et libération de dopamine, neurotransmetteur du bien-être.

Dans les unités spécialisées Alzheimer, les équipes soignantes observent régulièrement ce phénomène : une personne désorientée qui fixe un tableau de son village natal retrouve soudain une lucidité passagère. Elle commence à raconter des anecdotes oubliées, reconnecte avec son histoire personnelle. Le paysage familier agit comme une clé déverrouillant temporairement les portes de la mémoire.

Le pouvoir des lieux-symboles

Certains paysages transcendent la simple nostalgie. La mer pour un ancien marin, les montagnes pour un randonneur, les champs de blé pour un agriculteur : ces environnements constituent des marqueurs identitaires profonds. Ils rappellent non seulement un lieu, mais une version active et compétente de soi-même.

Cette reconnection identitaire combat efficacement la dépression du grand âge, souvent liée à la perte de rôles sociaux et professionnels. Le tableau devient un témoin silencieux de ce que la personne a été, de sa valeur intrinsèque au-delà des limitations actuelles.

L'effet apaisant des rythmes naturels

Au-delà de la reconnaissance, les paysages naturels possèdent une qualité intrinsèquement calmante. Les lignes horizontales d'un champ, les courbes douces d'une colline, le rythme répétitif des vagues : ces compositions visuelles ralentissent naturellement le rythme cardiaque et respiratoire.

Les ergothérapeutes en gériatrie utilisent consciemment ce principe. Dans les espaces de vie collectifs, ils privilégient les représentations de paysages ouverts et lumineux plutôt que les scènes urbaines densément construites ou les abstractions déstabilisantes. La raison ? Les environnements naturels activent le système nerveux parasympathique, responsable de la détente.

Une étude menée dans plusieurs EHPAD français a comparé deux groupes : l'un exposé quotidiennement à des tableaux de paysages familiers de leur région, l'autre dans des espaces neutres. Résultat édifiant : 35% de réduction des comportements d'agitation et une amélioration notable de la qualité du sommeil dans le premier groupe.

La lumière capturée comme thérapie

Les tableaux de paysages véhiculent aussi une qualité de lumière spécifique. Un coucher de soleil provençal diffuse des tons chauds orangés ; un paysage breton baigne dans une luminosité argentée. Cette colorimétrie familière crée une ambiance émotionnelle reconnaissable, presque tactile.

Pour les personnes âgées dont la mobilité est réduite, cette lumière peinte devient une fenêtre virtuelle vers l'extérieur, compensant partiellement l'enfermement. Elle maintient un lien symbolique avec les cycles naturels et les saisons, essentiels à notre équilibre circadien.

Quand l'art devient conversation

Un aspect souvent négligé : les tableaux de paysages familiers constituent d'excellents déclencheurs de conversation intergénérationnelle. Lors des visites familiales, souvent marquées par la difficulté à trouver des sujets de discussion, le tableau offre un support neutre et riche.

«Tu te souviens de cette plage ?» devient le point de départ d'un récit où la personne âgée retrouve son statut de narrateur, de transmetteur de mémoire. Elle redevient celle qui sait, qui raconte, qui enseigne. Ce renversement de la dynamique aidant-aidé préserve la dignité et la valeur sociale de l'aîné.

Les animateurs en résidences seniors utilisent stratégiquement cette dimension. Ils organisent des ateliers mémoire autour des tableaux : chacun partage ses souvenirs liés aux lieux représentés. Ces moments collectifs tissent du lien social entre résidents, réduisant l'isolement affectif.

Choisir le bon paysage : une question de résonance personnelle

Tous les paysages familiers ne se valent pas. L'efficacité réside dans la correspondance précise entre l'image et l'histoire de vie. Un Breton ne sera pas forcément apaisé par un paysage alpin, même magnifique.

L'idéal ? Interroger la personne ou sa famille sur les lieux significatifs : région d'enfance, destinations de vacances récurrentes, environnement professionnel. Un agriculteur berrichon reconnaîtra instantanément l'authenticité d'un bocage correctement représenté. Cette véracité visuelle déclenche la résonance émotionnelle.

La dimension temporelle compte aussi. Privilégiez les représentations intemporelles plutôt que contemporaines : un village avec son clocher plutôt qu'une zone commerciale périurbaine. Les paysages doivent évoquer l'époque de pleine vie de la personne, généralement située entre 20 et 50 ans, période où les souvenirs autobiographiques sont les plus denses.

Les saisons du réconfort

La saison représentée influence subtilement l'effet produit. Les paysages printaniers et estivaux, lumineux et vivants, stimulent l'optimisme. Les scènes automnales, avec leurs tons ocre et leur nostalgie douce, conviennent aux tempéraments mélancoliques. Les hivers enneigés, rares mais puissants, évoquent le cocon et la protection.

Certains établissements avant-gardistes alternent les tableaux selon les saisons réelles, maintenant ainsi une connexion symbolique avec le monde extérieur. Cette synchronisation subtile renforce l'ancrage dans le temps présent, particulièrement précieux pour les personnes souffrant de désorientation temporelle.

Au-delà de la décoration : un soin non-médicamenteux

Les approches thérapeutiques en gériatrie évoluent vers des solutions non-médicamenteuses. Les tableaux de paysages familiers s'inscrivent pleinement dans cette philosophie de soin environnemental.

Contrairement aux anxiolytiques qui alourdissent les fonctions cognitives, l'art visuel familier apaise sans effets secondaires. Il stimule simultanément la mémoire, les émotions positives et l'identité narrative. Cette approche holistique correspond à la définition moderne du bien-être gériatrique : préserver l'autonomie psychique autant que physique.

Les psychologues spécialisés en gérontologie recommandent d'ailleurs d'intégrer cette dimension dès l'aménagement de la chambre en résidence. Le tableau de paysage familier devient alors un objet transitionnel, au même titre qu'un meuble ou une photo de famille, facilitant l'adaptation au nouvel environnement.

Offrez à vos proches le réconfort visuel qu'ils méritent

Découvrez notre collection exclusive de tableaux pour résidence senior qui reconnectent avec les paysages français authentiques et apaisants.

Transformer un espace neutre en refuge personnel

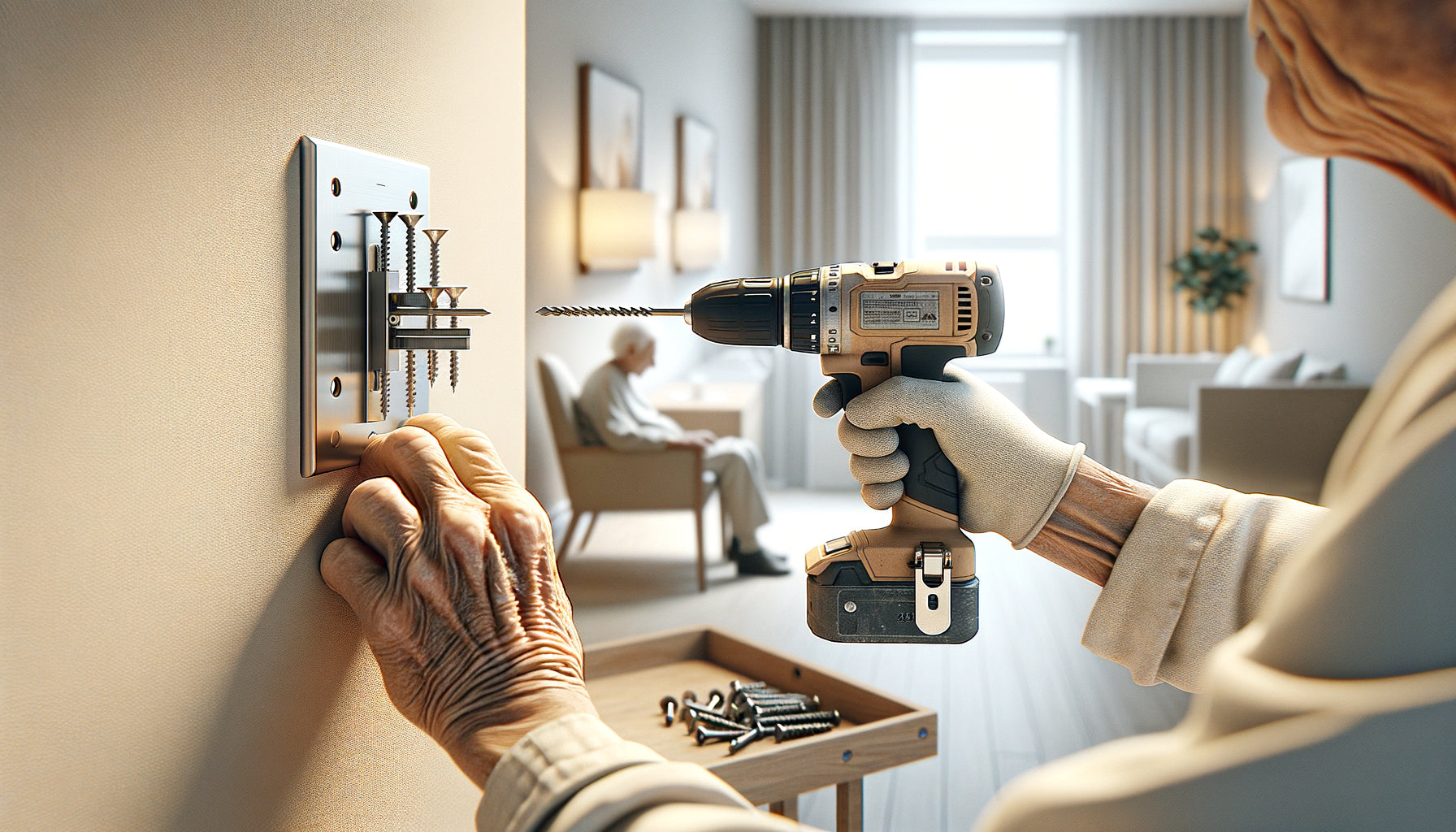

L'installation stratégique d'un tableau de paysage familier métamorphose radicalement la perception d'un espace. Ce mur auparavant vide et impersonnel devient un point focal chargé d'affectivité.

Positionnez idéalement le tableau dans le champ de vision direct depuis le lit ou le fauteuil principal. Cette accessibilité visuelle permanente permet une interaction quotidienne, presque méditative. Certaines personnes âgées développent un rituel matinal : ouvrir les yeux et saluer silencieusement leur paysage, comme on salue un ami fidèle.

La taille compte également. Trop petit, le tableau se perd ; trop imposant, il peut oppresser. Un format entre 60 et 90 cm de largeur offre généralement la présence optimale : suffisamment grand pour être contemplé de loin, suffisamment intime pour ne pas dominer l'espace.

L'éclairage mérite une attention particulière. Un cadre éclairé par une lumière naturelle ou par un éclairage doux révèle mieux les nuances et évite les reflets fatigants. Cette mise en valeur subtile transforme le tableau en source de lumière émotionnelle autant que visuelle.

Les tableaux de paysages familiers ne sont pas de simples éléments décoratifs pour personnes âgées. Ils constituent de véritables ancres psychologiques dans un quotidien parfois désorienté par le grand âge ou la maladie. En activant la mémoire visuelle, en apaisant le système nerveux et en préservant l'identité narrative, ces images deviennent des compagnons thérapeutiques silencieux mais puissants.

Pour vos proches en résidence ou à domicile, offrir un tableau représentant leur région d'origine ou un paysage significatif de leur histoire n'est pas un geste anodin. C'est reconnaître leur parcours, valider leur mémoire, et leur offrir un refuge visuel quotidien. Commencez par une conversation : quels lieux ont marqué leur vie ? Quelle lumière fait encore briller leurs yeux ? La réponse vous guidera vers le tableau qui transformera leur espace en véritable chez-soi.

Foire aux questions

Quel type de paysage choisir pour une personne atteinte de troubles cognitifs ?

Privilégiez absolument les paysages simples et épurés plutôt que les compositions complexes. Une plage avec l'horizon marin, un champ de lavande, une forêt de pins : ces scènes lisibles ne surchargent pas les capacités cognitives réduites. Évitez les scènes urbaines avec de nombreux détails architecturaux qui peuvent générer de la confusion. L'idéal reste un paysage naturel de la région d'origine, avec des éléments emblématiques facilement identifiables : un clocher caractéristique, un type de végétation spécifique. La reconnaissance immédiate prime sur la complexité esthétique. Testez en montrant plusieurs images et observez quelle réaction provoque l'apaisement et le sourire spontané.

Faut-il préférer une photographie ou une peinture ?

Les deux fonctionnent, mais avec des nuances. Les peintures à l'huile ou aquarelles offrent une douceur visuelle particulièrement reposante, sans l'hyperréalisme parfois froid de la photographie. Leur texture et leurs couleurs légèrement stylisées activent davantage l'imagination et la mémoire émotionnelle. Cependant, certaines personnes très attachées au réalisme préféreront une belle photographie d'art. L'essentiel réside dans la qualité d'exécution : évitez absolument les reproductions pixellisées ou les impressions bas de gamme qui produisent l'effet inverse. Un tableau bien encadré, avec des couleurs fidèles et une belle présence, qu'il soit peint ou photographié, sera toujours supérieur à une image médiocre. Observez les préférences esthétiques de la personne dans son parcours de vie pour guider votre choix.

Peut-on changer régulièrement de tableau ou faut-il garder le même ?

Pour les personnes âgées, particulièrement celles souffrant de troubles cognitifs, la permanence est généralement préférable. Le tableau devient un repère stable dans un quotidien où tant de choses changent. Sa présence constante contribue à la sécurisation de l'espace. Cependant, pour les seniors sans troubles mnésiques importants, une rotation saisonnière douce peut être bénéfique : conserver le même lieu mais dans différentes saisons crée une variété stimulante tout en maintenant la familiarité du sujet. Si vous observez que la personne semble lassée ou ne regarde plus son tableau, une conversation s'impose : ses besoins affectifs ont peut-être évolué, et un autre paysage de son histoire pourrait mieux correspondre à son état présent. L'adaptabilité sensible vaut mieux que la rigidité systématique.