J'ai découvert ma première peinture chinoise à l'encre dans une galerie de Pékin, en 2003. Le galeriste a délicatement déroulé un rouleau vertical devant mes yeux : des montagnes brumeuses émergeaient d'un papier translucide, presque vivant. « Papier de riz », m'a-t-il dit en souriant. Ce jour-là, j'ai compris que ce support était bien plus qu'un simple papier : c'était l'âme même de ces paysages intemporels.

Voici ce que l'adoption du papier de riz par les artistes chinois a apporté aux paysages à l'encre : une fluidité incomparable qui permet aux nuances de se fondre naturellement, une translucidité qui crée cette profondeur brumeuse si caractéristique, et une absorptivité parfaite qui fait vivre l'encre en temps réel. Trois qualités qui ont révolutionné l'art du paysage oriental.

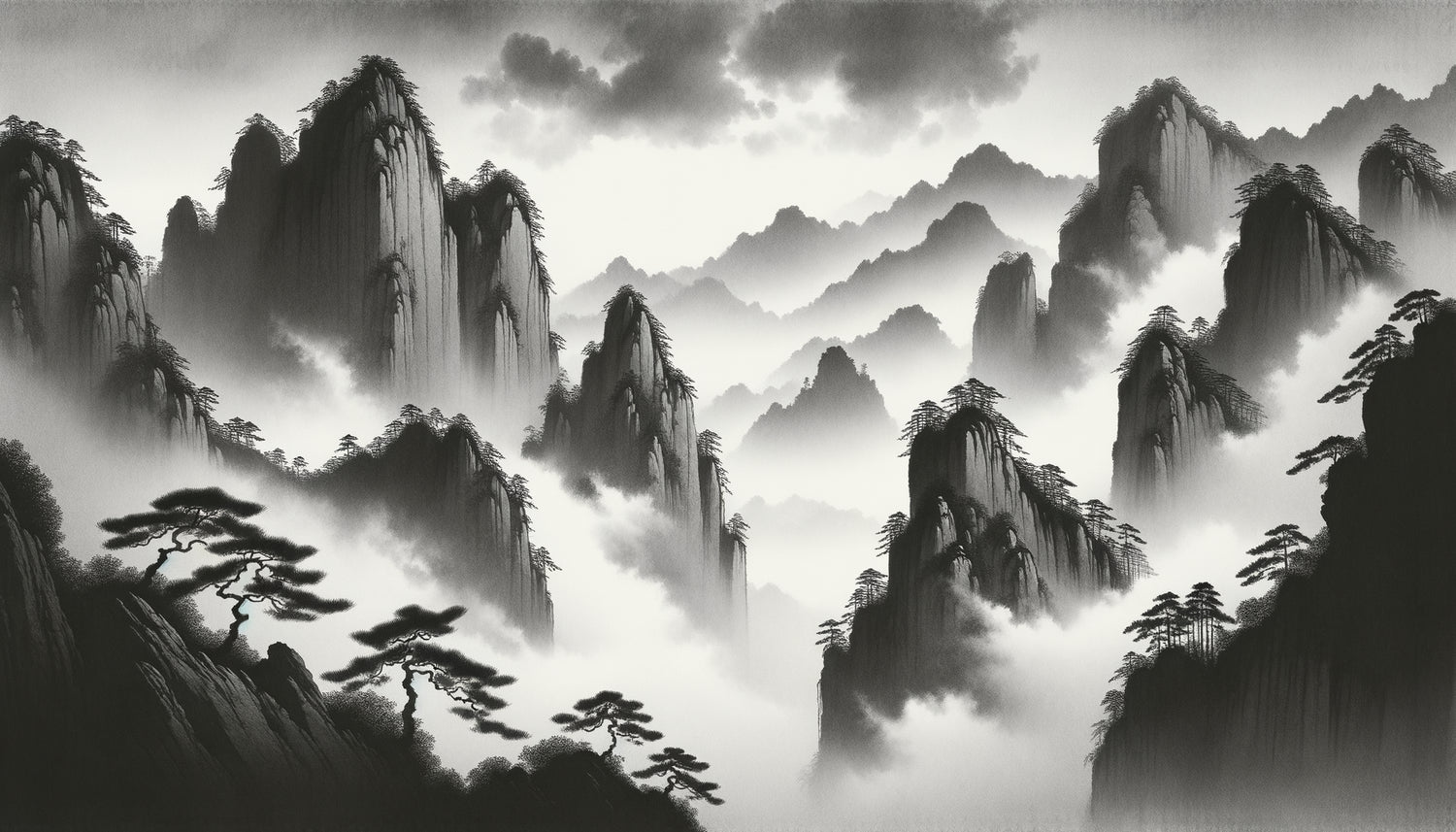

Peut-être vous demandez-vous pourquoi ces œuvres anciennes dégagent une atmosphère si particulière, presque mystique ? Pourquoi ces montagnes semblent flotter dans un brouillard éternel ? La réponse se trouve dans l'histoire fascinante de ce papier légendaire, dont l'apparition a transformé la peinture de paysage chinoise pour toujours.

Vous découvrirez que cette révolution artistique n'est pas née du hasard, mais d'une longue évolution technique et philosophique. Et surtout, vous comprendrez comment ce support continue d'inspirer la décoration contemporaine et notre rapport à l'art mural.

L'erreur qui perdure : le mythe du « papier de riz »

Commençons par une révélation qui m'a stupéfait lors de mes recherches pour une exposition : le papier utilisé dans les paysages chinois à l'encre n'est pas fait de riz. Cette appellation occidentale est une méprise historique qui s'est ancrée dans notre vocabulaire.

Le véritable papier traditionnel chinois, appelé xuan ou shuan, provient principalement de l'écorce du mûrier à papier, mélangée à des fibres de bambou, de chanvre ou de paille de riz. Oui, de la paille, mais pas le grain de riz lui-même. Cette confusion linguistique remonte aux premiers contacts entre l'Occident et l'Orient, lorsque les commerçants européens ont mal interprété la composition de ce support mystérieux.

Pourquoi cette précision est-elle importante ? Parce que comprendre la vraie nature de ce papier permet de saisir son histoire et son adoption progressive par les artistes paysagistes chinois. Le papier xuan possède des propriétés uniques : sa texture semi-absorbante permet à l'encre de se diffuser de manière contrôlée, créant ces dégradés subtils qui caractérisent les montagnes embrumées et les rivières vaporeuses.

La naissance du papier en Chine : IIe siècle après J.-C.

L'invention du papier est attribuée à Cai Lun, un eunuque de la cour impériale Han, vers l'an 105 de notre ère. Avant cette révolution, les artistes chinois peignaient sur soie, sur bambou ou sur des lattes de bois. La soie, luxueuse mais onéreuse, restait réservée à l'élite. Le bambou, rigide et lourd, limitait l'expression artistique.

Le papier primitif de Cai Lun, fabriqué à partir d'écorces d'arbres, de chanvre usagé, de vieux chiffons et de filets de pêche, a démocratisé la possibilité d'écrire et de peindre. Mais attention : ce papier initial n'était pas encore le papier xuan raffiné que nous associons aux paysages à l'encre. Il faudra plusieurs siècles de perfectionnement technique pour que ce support atteigne la qualité recherchée par les maîtres paysagistes.

Durant les dynasties Wei et Jin (220-420), le papier commence à remplacer progressivement la soie pour les documents officiels et les écrits religieux. Les moines bouddhistes, notamment, l'adoptent massivement pour copier les sûtras. Cette période voit aussi l'émergence de la calligraphie comme art majeur, préparant le terrain pour la peinture de paysage qui fusionnera avec elle.

L'âge d'or des paysages à l'encre : dynastie Tang

C'est sous la dynastie Tang (618-907) que le paysage devient un genre pictural autonome, se détachant de son rôle décoratif pour devenir expression philosophique. Les poètes-peintres comme Wang Wei révolutionnent l'approche artistique en fusionnant poésie, calligraphie et peinture dans une même œuvre contemplative.

Pendant cette période faste, le papier xuan commence véritablement à être produit dans la région d'Anhui, spécifiquement à Jing County, qui reste aujourd'hui encore le centre de fabrication de ce papier d'exception. Les artisans perfectionnent le processus : ils sélectionnent des écorces de mûrier à papier récoltées en automne, les font macérer, les battent longuement, puis mélangent la pulpe obtenue avec de la paille de riz broyée pour créer une texture unique.

Mais à cette époque, la soie domine encore largement la production artistique de prestige. Le papier reste considéré comme un support d'étude ou de pratique, moins noble que la soie chatoyante. Les paysages Tang les plus célèbres sont encore principalement réalisés sur soie, comme en témoignent les quelques œuvres qui nous sont parvenues.

La révolution Song : quand le papier devient roi

Le véritable tournant se produit durant la dynastie Song (960-1279), période que je considère comme l'apogée absolue de la peinture de paysage chinoise. C'est à ce moment précis que les artistes adoptent massivement le papier xuan pour leurs paysages à l'encre monochrome.

Pourquoi ce changement majeur ? Plusieurs facteurs convergent. D'abord, la philosophie néo-confucéenne et le bouddhisme Chan (zen) valorisent la simplicité, l'austérité et la spontanéité. Le papier, plus modeste que la soie, correspond mieux à ces idéaux spirituels. Les grands maîtres comme Fan Kuan, Guo Xi et Mi Fu recherchent une expressivité directe, une communion immédiate entre l'esprit, le pinceau et le support.

Ensuite, les progrès techniques rendent le papier xuan exceptionnel. Sa capacité à absorber l'encre tout en permettant des variations infinies de tons répond parfaitement à l'esthétique Song : ces paysages monumentaux où les montagnes émergent de brumes mystérieuses, où l'eau et le ciel se confondent. Sur papier, l'encre diluée crée naturellement ces effets de profondeur atmosphérique impossibles à obtenir sur soie.

La technique du pomo (encre éclaboussée) et du cun (traits texturants) se développe spécifiquement pour exploiter les qualités du papier. Les artistes découvrent qu'en variant la dilution de l'encre et la vitesse du pinceau, ils peuvent créer des paysages d'une complexité visuelle stupéfiante tout en préservant une apparente simplicité.

Les deux types de papier xuan

Durant la période Song, la distinction entre deux types de papier xuan se précise : le shengxuan (papier brut, non traité) et le shuxuan (papier traité à l'alun). Le premier, très absorbant, permet des effets spontanés et imprévisibles, parfaits pour les paysages expressifs. Le second, moins absorbant, autorise des détails plus fins et des retouches, idéal pour les compositions architecturales précises.

Les maîtres paysagistes Song privilégient majoritairement le shengxuan pour ses qualités d'immédiateté. Une fois le pinceau posé, l'encre se diffuse instantanément, créant des auréoles et des dégradés organiques. Cette interaction vivante entre encre et papier devient le cœur de l'esthétique paysagiste : elle incarne l'impermanence, le changement constant de la nature, les nuages qui se forment et se dissolvent.

L'héritage Yuan et Ming : consolidation d'une tradition

Après l'adoption massive sous les Song, les dynasties Yuan (1271-1368) et Ming (1368-1644) consolident le papier xuan comme support privilégié des paysages à l'encre. Les « Quatre Maîtres Yuan » - Huang Gongwang, Wu Zhen, Ni Zan et Wang Meng - créent leurs chefs-d'œuvre presque exclusivement sur papier.

Sous les Ming, la production de papier xuan s'industrialise tout en préservant des méthodes artisanales pour les qualités supérieures. Les traités techniques se multiplient, documentant précisément les processus de fabrication. Le papier devient un sujet d'étude en soi : les connaisseurs apprennent à distinguer les provenances, les âges, les qualités.

Cette période voit aussi l'émergence des albums de peinture, formats intimes où le papier permet une exploration personnelle et expérimentale du paysage. Les artistes-lettrés peignent pour eux-mêmes et leur cercle d'amis, non pour la cour, favorisant une liberté créative inédite.

Laissez-vous transporter par la sérénité des paysages orientaux

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent l'essence brumeuse et contemplative des maîtres chinois pour transformer votre intérieur en havre de paix.

Pourquoi cette histoire inspire votre décoration aujourd'hui

Cette odyssée millénaire du papier xuan dans l'art du paysage chinois n'est pas qu'une curiosité historique. Elle révèle une vérité profonde : le support influence radicalement l'émotion d'une œuvre. Les paysages à l'encre sur papier dégagent cette atmosphère méditative précisément parce que le papier permet cette fusion entre matière et vide, entre présence et absence.

Dans nos intérieurs contemporains, reproduire ou s'inspirer de ces œuvres signifie comprendre leur genèse technique. Les impressions modernes sur papier texturé, les reproductions haute fidélité qui respectent la translucidité originale, ou même les créations contemporaines utilisant des techniques mixtes : toutes portent l'héritage de cette révolution Song.

Lorsque vous choisissez un paysage asiatique pour votre salon ou votre bureau, vous ne sélectionnez pas simplement un motif décoratif. Vous invitez chez vous neuf siècles de recherche esthétique sur l'équilibre, la suggestion et le vide. Ces montagnes brumeuses qui semblent flotter créent visuellement une respiration dans nos espaces souvent saturés.

Les designers d'intérieur contemporains redécouvrent ces principes : utiliser des œuvres où le vide compte autant que le plein, où les nuances de gris apaisent le regard, où la composition asymétrique introduit un dynamisme serein. C'est exactement ce que les maîtres Song ont exploré en adoptant le papier xuan.

La permanence d'une tradition vivante

Aujourd'hui encore, à Jing County dans la province d'Anhui, des artisans fabriquent le papier xuan selon des méthodes transmises depuis la dynastie Tang. Le processus reste largement manuel : récolte des écorces, macération pendant des mois, battage rythmique, formation des feuilles sur des cadres de bambou, séchage au soleil.

Un papier xuan de qualité supérieure peut nécessiter jusqu'à trois ans de préparation, expliquant pourquoi certaines feuilles se vendent à des prix astronomiques. Les artistes contemporains, en Chine comme en Occident, recherchent ces papiers ancestraux pour leurs créations, perpétuant une tradition qui a débuté il y a près de mille ans.

Cette continuité historique confère aux paysages à l'encre une dimension temporelle unique. Contrairement aux modes décoratives éphémères, ces œuvres portent en elles une profondeur culturelle qui enrichit durablement nos espaces de vie. Elles ne se démodent pas car elles transcendent les tendances : elles parlent d'universalité, de nature, de contemplation.

Pour conclure ce voyage dans le temps : imaginez votre regard se posant chaque matin sur des montagnes embrumées, sachant que cette vision traverse dix siècles d'histoire artistique. Que derrière ces quelques traits d'encre se cache la révolution d'un support qui a transformé la peinture de paysage. Cette connaissance ne change-t-elle pas votre perception de l'œuvre ?

Commencez simplement : observez attentivement un paysage chinois à l'encre, remarquez comment les nuances de gris créent la profondeur, comment le vide structure la composition. Puis intégrez cette esthétique dans votre quotidien. Vous verrez que ces principes vieux de mille ans parlent étonnamment bien à notre besoin contemporain de calme et d'épure.