Dans la pénombre d'une salle des ventes, j'ai un jour observé deux collectionneurs se disputer âprement l'attribution d'un paysage du XVIe siècle. L'un jurait qu'il s'agissait d'une œuvre peinte en plein air, l'autre y voyait la copie d'une estampe flamande. Cette scène, je l'ai revécue des dizaines de fois dans ma carrière de conservateur. Distinguer un paysage copié d'une estampe d'un paysage peint sur le motif au XVIe siècle représente bien plus qu'une simple curiosité d'expert : c'est la clé pour comprendre la valeur, l'authenticité et l'âme même d'une œuvre. Voici ce que cette distinction apporte : elle révèle le processus créatif de l'artiste, garantit l'authenticité de votre acquisition, et transforme votre regard sur l'art de la Renaissance. Beaucoup d'amateurs passionnés se sentent démunis face à ces subtilités techniques, craignant de passer à côté de l'essentiel ou de se tromper dans leurs jugements. Rassurez-vous : avec quelques repères précis et un œil attentif aux détails que je vais partager avec vous, vous saurez décoder ces indices que les maîtres anciens ont laissés dans leurs compositions. Je vous promets qu'à la fin de cette lecture, vous ne regarderez plus jamais un paysage du XVIe siècle de la même manière.

Les signatures invisibles du travail sur le motif

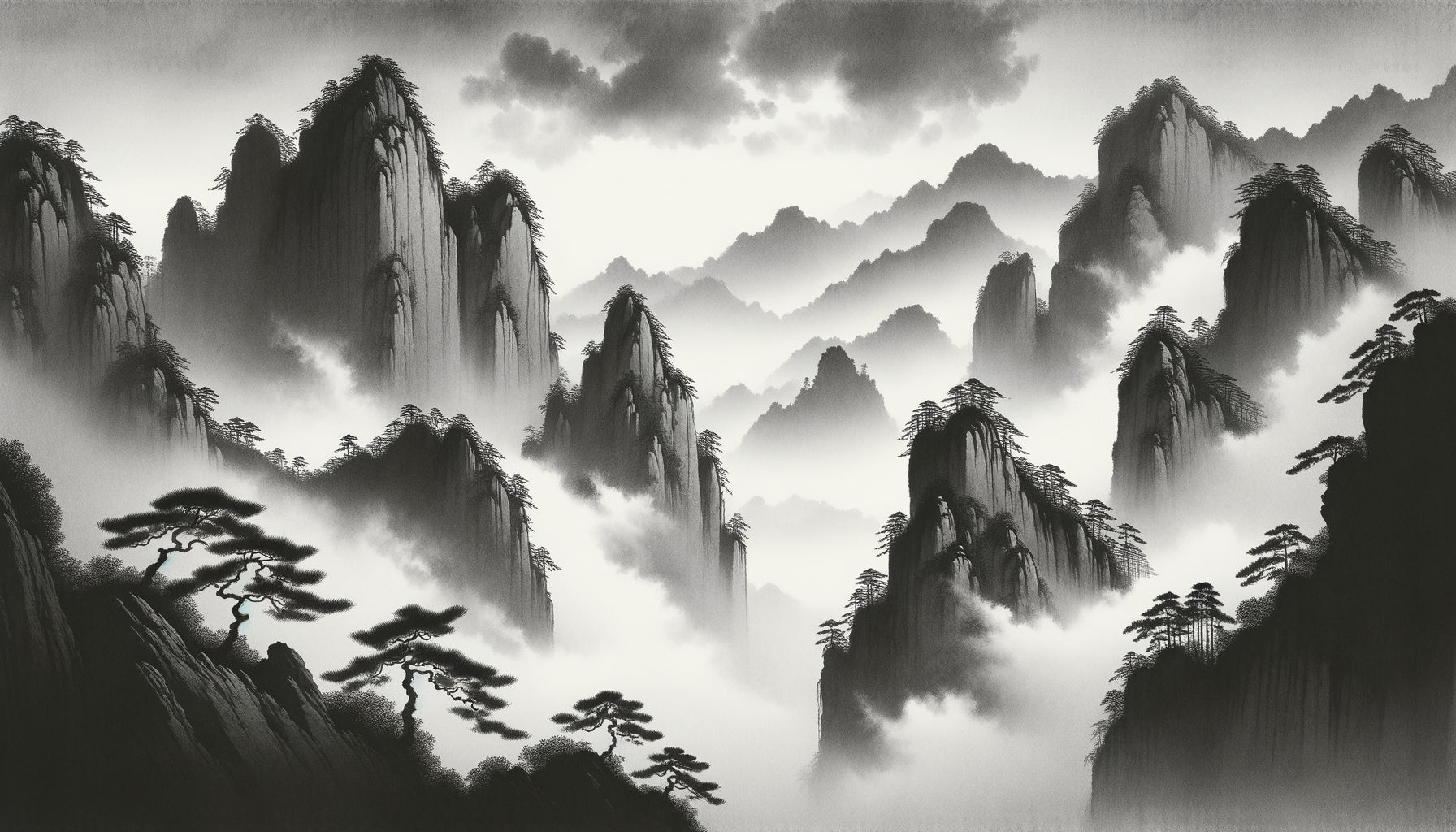

Un paysage peint sur le motif porte en lui une spontanéité irremplaçable. L'artiste qui s'installe face à la nature capte des détails que nul graveur ne peut transmettre par l'estampe. Regardez d'abord la lumière : dans une œuvre peinte en extérieur, elle possède une cohérence atmosphérique particulière. Les ombres suivent une direction unique, les contrastes reflètent un moment précis de la journée. J'ai appris à repérer cette unité lumineuse qui traverse toute la composition, du premier plan jusqu'à l'horizon. Les variations chromatiques constituent un second indice majeur. Face au paysage réel, le peintre observe les nuances infinies : ce bleu-vert des feuillages sous la lumière matinale, ce gris-mauve des montagnes lointaines. Ces subtilités colorées disparaissent dans la traduction en noir et blanc de l'estampe, puis se perdent souvent lors de la mise en couleur d'après gravure. Enfin, observez les accidents du terrain : un rocher aux formes irrégulières, un arbre tordu par les vents, un chemin qui serpente de façon apparemment illogique. Ces détails 'imparfaits' trahissent l'observation directe, là où la copie d'estampe tend à régulariser, à idéaliser les formes.

Quand l'estampe dicte sa géométrie

Un paysage copié d'une estampe révèle une tout autre genèse. La gravure impose ses contraintes techniques : traits parallèles, hachures croisées, zones de noir et de blanc tranchées. Même lorsqu'un peintre talentueux transpose ces gravures en peinture, certaines habitudes persistent. J'ai remarqué que la composition dans ces œuvres présente souvent une structure très architecturée : un arbre-repoussoir parfaitement placé à gauche, une échappée lumineuse au centre, des plans successifs clairement délimités. Cette organisation, héritée des estampes flamandes et allemandes, crée des paysages d'une élégance indéniable mais d'une certaine rigidité. Les détails répétitifs constituent un indice décisif. Dans les gravures circulant au XVIe siècle, certains motifs se standardisent : ces petites maisons au toit pointu, ces groupes d'arbres stylisés, ces rochers empilés de façon caractéristique. Quand vous retrouvez ces éléments dans une peinture, reproduits presque à l'identique, vous tenez une preuve que l'artiste a travaillé d'après une source gravée. Le traitement linéaire persiste aussi : même traduit en peinture, le paysage copié conserve une prédominance du trait, des contours appuyés, là où la peinture sur le motif privilégie les masses, les volumes, les transitions douces.

Les estampes sources les plus copiées

Au XVIe siècle, certaines séries d'estampes connaissent une diffusion extraordinaire. Les paysages d'Albrecht Altdorfer, les vues alpines du Maître aux Monogrammes, les compositions de Pieter Bruegel l'Ancien circulent dans tous les ateliers européens. Ces gravures deviennent des modèles, copiés, adaptés, combinés. Reconnaître ces sources permet d'identifier immédiatement un paysage copié. J'ai constitué au fil des années une véritable bibliothèque mentale de ces compositions matricielles, ce qui me permet, en quelques secondes, de repérer une filiation.

La matière picturale révèle tout

Approchez-vous de l'œuvre, scrutez la surface peinte. Cette étape est cruciale pour distinguer un paysage copié d'un paysage sur le motif. Dans une peinture exécutée en extérieur, la touche porte souvent les traces d'une certaine urgence. L'artiste travaille vite, la lumière change, le vent souffle. Les coups de pinceau peuvent être plus libres, moins léchés que dans l'atelier. Bien sûr, au XVIe siècle, cette spontanéité reste relative – nous ne sommes pas encore à l'époque impressionniste ! – mais elle existe. Regardez particulièrement les ciels : dans un paysage peint sur le motif, les nuages présentent une diversité de formes et de densités qui reflète l'observation réelle. Dans une copie d'estampe, les nuages suivent souvent des formules conventionnelles, répétant des motifs appris. La matière elle-même peut différer : un peintre travaillant d'après estampe dispose de tout son temps, peut multiplier les glacis, affiner chaque détail. Le résultat est souvent plus lisse, plus 'fini'. À l'inverse, certaines zones d'un paysage peint sur le motif peuvent sembler moins abouties, presque esquissées, car l'artiste a dû s'adapter aux conditions extérieures.

Les indices géographiques ne mentent jamais

La topographie réelle versus la topographie inventée : voilà un critère déterminant. Quand un artiste peint sur le motif, il représente un lieu précis avec ses particularités géologiques, botaniques, architecturales. Même stylisées selon les conventions de l'époque, ces caractéristiques demeurent identifiables. J'ai pu authentifier plusieurs paysages en retrouvant le site exact représenté, parfois grâce à une formation rocheuse distinctive ou à un clocher d'église particulier. En revanche, un paysage copié d'estampe présente souvent une géographie composite, impossible. L'artiste assemble des éléments empruntés à différentes gravures : des montagnes alpines au fond, un château rhénan au milieu, des arbres méditerranéens au premier plan. Le résultat est pittoresque mais géographiquement incohérent. Cette hybridation était d'ailleurs recherchée : elle créait des paysages 'idéaux', plus beaux que nature, correspondant au goût de l'époque. Examinez aussi la végétation : un artiste peignant sur le motif représente les essences locales avec une certaine fidélité. Dans une copie d'estampe, les arbres deviennent génériques, impossibles à identifier botaniquement.

Le sens de la composition révèle l'origine

La profondeur spatiale se construit différemment selon que l'artiste travaille sur le motif ou d'après estampe. Face au paysage réel, le peintre perçoit la succession des plans de façon organique, naturelle. Cette perception transparaît dans l'œuvre : la transition entre les différents plans s'opère avec fluidité, les chevauchements sont subtils. Dans un paysage copié d'estampe, la profondeur résulte d'une construction plus intellectuelle, presque schématique : premier plan sombre avec repoussoir, plan médian éclairé, arrière-plan plus pâle. Cette formule, héritée des traités de perspective et des estampes savantes, fonctionne admirablement mais manque de la variété observée dans la nature. Les proportions méritent aussi attention. Une estampe, surtout reproduite et recopiée, peut subir des déformations. Un paysage peint d'après une telle source présente parfois des rapports d'échelle étranges : un personnage trop grand pour la maison qu'il côtoie, un pont disproportionné pour la rivière qu'il enjambe. Ces incohérences, qu'un œil exercé repère immédiatement, signalent le travail d'après gravure.

La présence humaine comme révélateur

Observez les personnages et les animaux : dans les estampes du XVIe siècle, ils suivent souvent des types standardisés, des poses conventionnelles. Quand vous retrouvez exactement les mêmes figures dans une peinture – ce voyageur vu de dos avec son bâton, ces lavandières penchées près de la rivière – vous identifiez une copie. À l'inverse, dans un paysage sur le motif, même si des personnages sont ajoutés ensuite en atelier, leur intégration à l'environnement semble plus naturelle, moins stéréotypée.

Vous aussi, plongez dans l'univers fascinant des paysages anciens

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent l'essence de la tradition picturale et transformeront votre intérieur en galerie d'art.

Synthèse : développer votre œil d'expert

Distinguer un paysage copié d'une estampe d'un paysage peint sur le motif au XVIe siècle demande de croiser plusieurs indices. Aucun critère pris isolément n'est absolument décisif, mais leur convergence dessine un portrait fidèle. Commencez toujours par l'impression générale : l'œuvre dégage-t-elle une cohérence atmosphérique, une unité de lumière ? Ou présente-t-elle cette élégance un peu rigide des compositions construites ? Examinez ensuite les détails : recherchez les éléments répétitifs, les motifs standardisés, les formules conventionnelles qui trahissent l'estampe source. N'oubliez pas la matière : la texture, la touche, le degré de finition parlent du processus créatif. Interrogez la géographie : ce paysage pourrait-il exister réellement ou résulte-t-il d'un assemblage fantaisiste ? Avec le temps, ces analyses deviendront intuitives. Vous développerez ce que j'appelle 'l'œil du conservateur' : cette capacité à percevoir en quelques secondes l'origine d'une œuvre. Cette expertise enrichit considérablement votre plaisir de collectionneur ou d'amateur. Elle vous permet d'apprécier à leur juste valeur ces paysages sur le motif, témoignages rares d'un face-à-face direct entre l'artiste et la nature. Elle vous aide aussi à goûter la beauté particulière des paysages copiés d'estampes, véritables exercices de virtuosité technique, reflets de la circulation des images dans l'Europe de la Renaissance.

Questions fréquentes

Un paysage copié d'estampe a-t-il moins de valeur qu'un paysage peint sur le motif ?

C'est une question que l'on me pose constamment, et la réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît. Au XVIe siècle, copier des estampes était une pratique parfaitement légitime, enseignée dans les ateliers. Certaines peintures d'après gravures, exécutées par de grands maîtres, possèdent une valeur artistique et marchande considérable. La différence réside surtout dans la rareté : les paysages peints sur le motif sont exceptionnels à cette époque, donc particulièrement recherchés. Mais un magnifique paysage copié d'estampe par un artiste talentueux mérite tout votre respect et votre admiration. L'essentiel est de savoir exactement ce que vous regardez ou acquérez. La transparence sur l'origine de l'œuvre garantit une appréciation juste et éclairée.

Peut-on vraiment identifier l'estampe source d'un paysage copié ?

Oui, absolument, et c'est même l'un des aspects les plus passionnants de cette recherche ! Grâce aux formidables bases de données numériques développées ces dernières années, il devient de plus en plus facile de retrouver les estampes sources. J'ai moi-même résolu des énigmes qui me taraudaient depuis des années en découvrant soudain, sur un catalogue en ligne, la gravure exacte qui avait servi de modèle à une peinture. Cette identification transforme complètement notre compréhension de l'œuvre : elle révèle les libertés prises par le peintre, ses ajouts personnels, sa créativité dans l'adaptation. Elle nous renseigne aussi sur les réseaux de circulation des images, sur les échanges artistiques entre régions. Retrouver l'estampe source, c'est reconstituer toute une chaîne de transmission culturelle.

Un artiste pouvait-il combiner travail sur le motif et utilisation d'estampes ?

Excellente question qui montre une vraie compréhension des pratiques artistiques ! Oui, de nombreux peintres du XVIe siècle adoptaient une approche hybride. Ils pouvaient esquisser sur le motif certains éléments – un groupe d'arbres particulièrement pittoresque, une formation rocheuse intéressante – puis, de retour à l'atelier, compléter leur composition en empruntant d'autres motifs à des estampes. Cette méthode leur permettait de créer des paysages à la fois enracinés dans l'observation réelle et enrichis par la tradition iconographique. Pour l'expert, ces œuvres hybrides sont les plus délicates à analyser : elles présentent des zones de grande spontanéité côtoyant des passages plus conventionnels. C'est justement ce qui les rend fascinantes : elles incarnent la complexité de la création artistique, ce dialogue permanent entre observation directe et culture visuelle partagée.