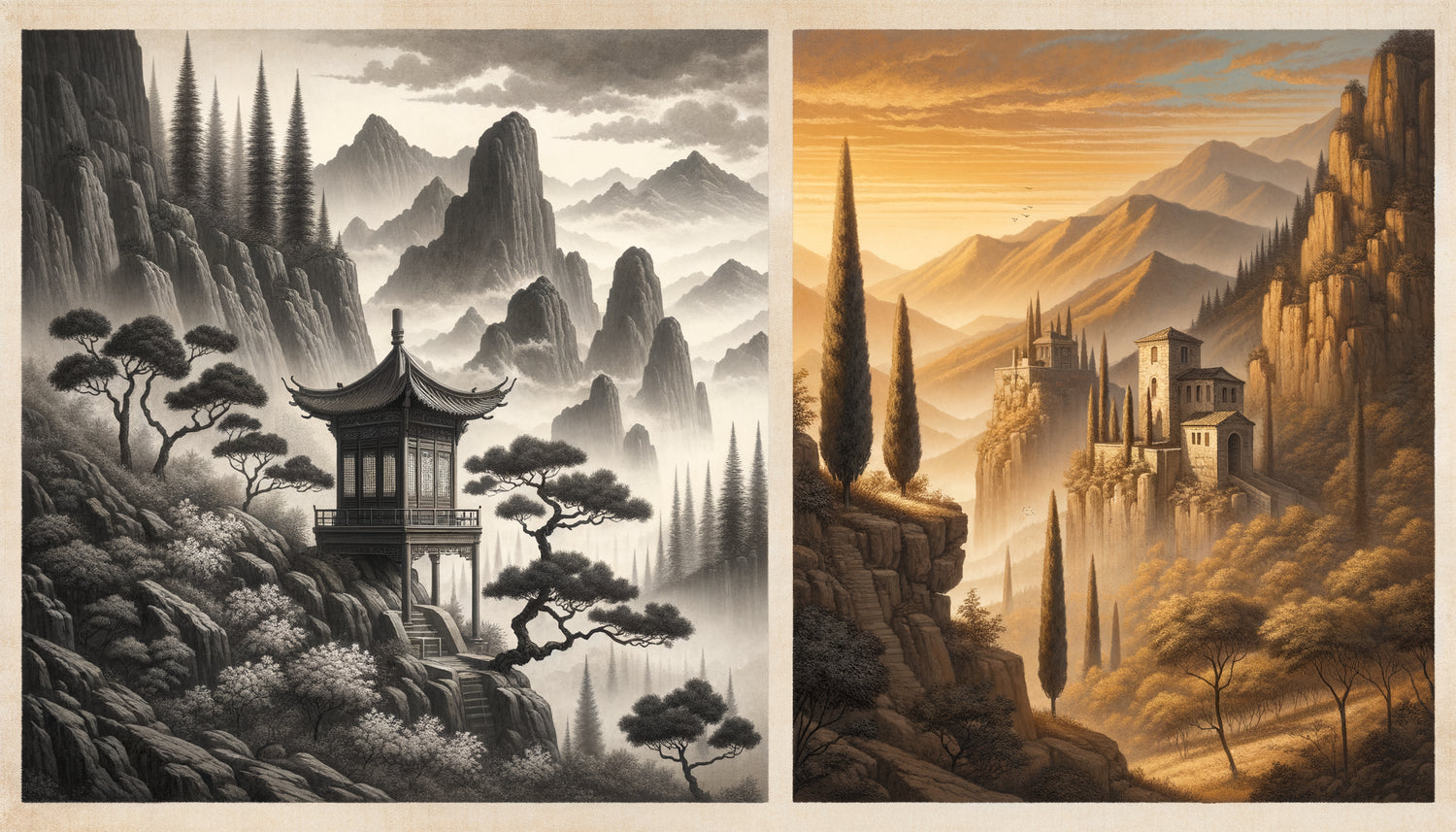

Imaginez cette scène : une petite structure nichée au creux d'une montagne brumeuse, suspendue entre ciel et terre. Dans une peinture sur soie chinoise du XIe siècle, comme dans une toile italienne du XVIe siècle, ce même motif apparaît : l'ermitage, refuge solitaire dialoguant avec l'immensité du paysage. Troublant, n'est-ce pas ? Comment deux civilisations séparées par des milliers de kilomètres, sans contact direct significatif avant le XVIIe siècle, ont-elles développé cette fascination commune pour ce motif si particulier ?

Voici ce que cette convergence artistique révèle : une quête spirituelle universelle vers la contemplation, une architecture du retrait qui transcende les frontières culturelles, et une philosophie partagée de l'harmonie entre l'homme et la nature. Cette parenté entre l'art chinois et l'art italien nous confronte à une évidence : certains archétypes résonnent au-delà des civilisations, comme si l'âme humaine cherchait partout les mêmes refuges pour se ressourcer.

Pourtant, devant nos tableaux contemporains, nous manquons souvent cette profondeur symbolique. Nous voyons une jolie maison dans un paysage, sans percevoir la charge philosophique monumentale qu'elle porte. Ce topos de l'ermitage n'est pas un hasard décoratif : c'est une clé de lecture qui ouvre vers des dimensions insoupçonnées de notre rapport au monde.

Rassurez-vous, cette exploration n'exige aucune connaissance en histoire de l'art. Simplement un regard neuf sur ces compositions qui ont traversé les siècles. Et peut-être, une envie de redécouvrir comment l'espace de votre intérieur peut dialoguer avec ces mêmes aspirations intemporelles au retrait contemplatif.

Les racines spirituelles : quand le retrait devient sagesse

Dans l'art chinois traditionnel, l'ermitage s'inscrit dans une longue tradition taoïste et bouddhiste. Dès la dynastie Tang (618-907), les lettrés-peintres comme Wang Wei ont fait de la retraite en montagne un idéal existentiel. Le shanshui (peinture de montagnes et d'eau) intègre systématiquement ces modestes structures perchées, souvent à peine visibles, comme pour souligner l'humilité de l'homme face au cosmos.

Ces ermitages chinois ne sont jamais dominants dans la composition. Au contraire, ils se fondent dans les brumes, nichés entre les pics vertigineux, accessibles par des sentiers sinueux. Cette échelle réduite n'est pas un détail technique mais une déclaration philosophique : l'homme accompli ne cherche pas à conquérir la nature, mais à s'y dissoudre harmonieusement.

Parallèlement, l'art italien développe son propre rapport à l'ermitage, mais sous l'influence du christianisme érémitique. Les figures de saint François d'Assise, saint Jérôme ou saint Antoine abbé ont popularisé l'image du saint retiré dans la nature sauvage. Chez Bellini, Mantegna ou plus tard Claude Lorrain, l'ermitage devient un motif récurrent dans les paysages : grotte aménagée, petite chapelle isolée, cellule creusée dans le roc.

Pourtant, une différence fondamentale émerge. Dans la peinture italienne, même retiré, l'ermite maintient un lien avec le divin chrétien. L'ermitage italien est souvent accompagné de symboles religieux : croix, livre sacré, crâne méditatif. Il s'agit moins de fusionner avec la nature que de trouver dans la solitude un espace privilégié pour la prière et la pénitence.

L'architecture du retrait : petites structures, grandes significations

Observez attentivement ces ermitages dans les paysages chinois : ils sont presque toujours de facture extrêmement simple. Une toiture de chaume, quelques piliers, parfois une simple plateforme rocheuse abritée. Cette modestie architecturale traduit le concept taoïste de wuwei, le non-agir, l'absence d'artifice.

Les peintres chinois de la dynastie Song (960-1279) ont perfectionné cet art de suggérer plutôt que de décrire. L'ermitage apparaît en quelques coups de pinceau économes, intégré à la montagne comme une excroissance naturelle. Cette économie de moyens visuels reflète une économie de moyens existentiels : vivre avec peu, loin des complications du monde.

Dans l'art italien de la Renaissance, l'ermitage prend des formes plus diversifiées mais reste marqué par la rusticité. Chez Giorgione ou dans les paysages vénitiens du XVIe siècle, ces structures présentent souvent des ruines antiques réappropriées, des grottes aménagées, des cabanes de bergers transformées. Il y a là une dimension romantique de la décadence noble, du retour à l'essentiel à travers les vestiges d'une grandeur passée.

Les maîtres paysagistes italiens du XVIIe siècle, comme Salvator Rosa, accentueront le caractère dramatique de ces ermitages, les situant dans des environnements sauvages et tourmentés. L'architecture devient alors le point focal d'une tension entre civilisation et nature brute, entre contrôle humain et forces élémentaires.

Le positionnement stratégique dans la composition

Dans les deux traditions, le placement de l'ermitage obéit à des règles subtiles. Dans l'art chinois, il occupe généralement le tiers inférieur ou moyen de la composition, jamais le sommet inaccessible. Cette position intermédiaire suggère un chemin spirituel en cours, une élévation progressive plutôt qu'une transcendance immédiate.

Les paysagistes italiens, influencés par la perspective linéaire, situent souvent l'ermitage au point de fuite ou légèrement décalé, créant ainsi une profondeur qui invite le regard à cheminer vers ce refuge. Cette différence technique révèle deux conceptions du parcours spirituel : circulaire et ascendante pour les Chinois, linéaire et directionnelle pour les Italiens.

La nature comme sanctuaire : deux visions, une aspiration

Le topos de l'ermitage repose sur une prémisse fondamentale partagée par l'art chinois et italien : la nature possède une valeur spirituelle supérieure à la ville corrompue. Cette conviction traverse les cultures avec une constance remarquable.

Dans la philosophie chinoise, particulièrement chez les taoïstes et les lettrés confucéens en désaccord avec le pouvoir, la montagne représente le lieu où l'on retrouve le Dao, le principe originel. L'ermitage n'est pas une fuite mais un retour : retour à l'authenticité, à la simplicité, à l'harmonie cosmique. Les paysages chinois avec ermitages ne montrent jamais la solitude comme un châtiment, mais comme une plénitude.

L'Italie chrétienne partage cette valorisation de la nature sauvage comme espace de révélation. Les Pères du désert, les saints ermites, ont établi une tradition où la retraite naturelle permet la purification de l'âme et la proximité avec Dieu. Dans les paysages de Patenier ou des primitifs flamands influençant l'Italie, l'ermitage saint contraste avec les villes lointaines, souvent représentées comme babyloniennes et corrompues.

Mais attention : les motivations diffèrent subtilement. Le lettré chinois se retire pour cultiver son intériorité et parfois critiquer indirectement un pouvoir injuste. Le saint chrétien se retire pour combattre les tentations et se rapprocher du divin par la privation. Deux formes d'ascétisme qui produisent des iconographies étonnamment similaires.

Quand deux mondes convergent sans se toucher

Cette similitude entre l'art chinois et l'art italien soulève une question fascinante : comment expliquer cette convergence sans contact culturel direct significatif avant le XVIIe siècle ?

Les historiens d'art évoquent le concept d'archétype jungien : certaines images émergent spontanément dans l'inconscient collectif humain parce qu'elles répondent à des besoins psychologiques universels. L'ermitage dans le paysage serait ainsi une réponse visuelle à une tension existentielle commune : le besoin de solitude face aux exigences sociales, l'aspiration au dépouillement face à la complexité matérielle.

D'autres spécialistes privilégient une explication anthropologique : toutes les civilisations agricoles avancées ont connu des périodes d'urbanisation rapide créant, par réaction, une nostalgie de la vie simple et naturelle. Les ermitages dans les paysages artistiques seraient alors des compensations imaginaires, des soupapes psychologiques face à l'aliénation urbaine.

Quelques contacts indirects ont existé via la Route de la Soie, mais ils sont trop ténus pour expliquer cette convergence thématique profonde. Les voyageurs vénitiens comme Marco Polo ont ramené des descriptions de la Chine, mais rarement des concepts esthétiques précis. Ce topos s'est développé en parallèle, preuve que l'esprit humain emprunte des chemins similaires face à des questionnements similaires.

L'influence tardive et la réception mutuelle

Au XVIIIe siècle, quand les échanges s'intensifient, l'Europe découvre véritablement l'esthétique chinoise. La chinoiserie décorative s'empare des cours européennes. Les jardins anglais, influencés par les descriptions de jardins chinois, intègrent des pavillons contemplatifs, des ponts pittoresques, des ermitages décoratifs. Mais c'est souvent une lecture superficielle, esthétisante, qui passe à côté de la profondeur philosophique originelle.

Inversement, les lettrés chinois de la fin des Qing découvrent la peinture occidentale via les jésuites. Ils sont parfois surpris de reconnaître dans les paysages italiens cette même quête de l'harmonie entre architecture humaine et immensité naturelle. Certains peintres chinois modernistes du XXe siècle, formés en Europe, créeront des synthèses fascinantes où se mêlent les deux traditions.

Ce que ces paysages nous disent aujourd'hui

Dans notre époque d'hyperconnexion et de saturation visuelle, le topos de l'ermitage dans le paysage retrouve une actualité troublante. Ces tableaux chinois et italiens nous parlent d'un luxe devenu rare : la solitude choisie, le temps suspendu, l'espace pour la contemplation.

Intégrer un tableau représentant ces paysages avec ermitages dans votre intérieur, c'est inviter cette dimension méditative dans votre quotidien. Ce n'est pas simplement une décoration, c'est une fenêtre vers une philosophie de vie. Chaque regard posé sur cette petite structure nichée dans l'immensité rappelle qu'il existe un ailleurs possible, un retrait salvateur.

Les designers d'intérieur contemporains redécouvrent cette puissance évocatrice. Dans un salon minimaliste, un grand tableau de paysage chinois avec son ermitage à peine visible crée une respiration visuelle, un point de fuite pour l'œil et l'esprit. Dans un bureau, une reproduction de paysage italien avec ermitage érémitique introduit une profondeur spirituelle qui contraste salutairement avec l'agitation professionnelle.

Les amateurs d'art avisés recherchent précisément ces œuvres pour leur capacité à transformer l'atmosphère d'un espace. Un paysage avec ermitage ne décore pas un mur : il ouvre une perspective existentielle. C'est ce qui explique leur valeur constante sur le marché de l'art, leur présence dans les plus grands musées, et leur influence durable sur la création contemporaine.

Transformez votre intérieur en refuge contemplatif

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent cette essence intemporelle du retrait et de l'harmonie avec la nature.

Vers une nouvelle lecture de votre espace

La prochaine fois que vous contemplerez un paysage avec ermitage, qu'il soit d'inspiration chinoise ou italienne, prenez un moment pour identifier les éléments que nous avons explorés. Observez l'échelle de la structure par rapport à l'immensité naturelle. Remarquez sa position dans la composition. Ressentez l'invitation au retrait qu'elle formule silencieusement.

Ces tableaux ne sont pas des reliques du passé, mais des propositions toujours actuelles. Ils nous suggèrent qu'au cœur du chaos contemporain, nous pouvons, nous aussi, cultiver des espaces de retrait – physiques ou mentaux. Que notre appartement urbain devienne, par la grâce d'une œuvre bien choisie, ce point d'équilibre entre engagement dans le monde et nécessité du recul.

Le topos de l'ermitage dans l'art chinois et italien nous enseigne finalement ceci : les civilisations les plus raffinées ont toujours compris que la véritable richesse réside parfois dans le dépouillement choisi, dans cette petite structure perchée où l'essentiel peut enfin se révéler. Et c'est précisément cette sagesse ancestrale que vous invitez chez vous en accueillant l'un de ces paysages sur vos murs.

Questions fréquentes sur les paysages avec ermitages

Pourquoi l'ermitage apparaît-il si petit dans ces paysages ?

Cette proportion n'est jamais accidentelle. Dans l'art chinois comme italien, la petitesse de l'ermitage face à l'immensité naturelle exprime une philosophie de l'humilité. Le message est clair : l'homme accompli ne cherche pas à dominer la nature, mais à trouver sa juste place dans l'ordre cosmique. Cette échelle réduite invite également le spectateur à un effort contemplatif : il faut chercher l'ermitage dans la composition, comme le sage doit chercher la voie juste dans le tumulte du monde. C'est précisément cette discrétion qui confère à ces œuvres leur pouvoir méditatif. Lorsque vous accrochez un tel tableau chez vous, ce détail minuscule devient paradoxalement le point focal de votre méditation quotidienne, un rappel constant de la valeur du retrait et de la simplicité.

Les ermitages chinois et italiens ont-ils la même signification spirituelle ?

Ils partagent une aspiration commune au retrait contemplatif, mais avec des nuances importantes. L'ermitage chinois s'inscrit dans une tradition taoïste et bouddhiste où la solitude permet de retrouver l'harmonie avec le Dao, le principe universel. Il s'agit d'un retour à l'authenticité naturelle, souvent teinté de critique sociale contre la corruption des cours impériales. L'ermitage italien, lui, s'ancre dans la tradition chrétienne de l'érémitisme : la solitude y est un espace de combat spirituel, de pénitence et de prière. Le saint ermite se retire non pour fusionner avec la nature, mais pour se rapprocher de Dieu à travers l'ascèse. Malgré ces différences théologiques, les deux traditions convergent sur un point essentiel : la nature offre un sanctuaire pour l'âme que la civilisation urbaine ne peut procurer. C'est cette aspiration universelle qui rend ces tableaux si puissants dans nos intérieurs contemporains.

Comment intégrer un tableau de paysage avec ermitage dans une décoration moderne ?

Ces œuvres possèdent une intemporalité qui se marie remarquablement avec les intérieurs contemporains, surtout s'ils privilégient le minimalisme et les lignes épurées. Dans un salon aux tons neutres, un grand format de paysage chinois avec ermitage crée une profondeur visuelle et spirituelle sans alourdir l'espace. L'astuce consiste à le traiter comme une fenêtre contemplative plutôt que comme un simple élément décoratif. Placez-le face à votre zone de repos privilégiée – fauteuil de lecture, espace méditation, coin bureau. Les paysages italiens avec ermitages, souvent plus dramatiques, fonctionnent magnifiquement dans des pièces avec du caractère : bibliothèques, bureaux, chambres à l'atmosphère cocooning. Évitez de surcharger le mur : ces tableaux ont besoin d'espace pour respirer, exactement comme les ermitages qu'ils représentent ont besoin de l'immensité naturelle pour révéler leur sens. L'encadrement sobre, dans des tons bois naturel ou noir mat, renforce leur présence sans les concurrencer.