Imaginez un jardin où chaque allée raconte une histoire millénaire, où les canaux d'eau dessinent des arabesques mathématiques, où chaque fleur occupe une place précise dans un ballet visuel orchestré par des maîtres du pinceau. Les miniatures persanes de l'école d'Ispahan, florissante aux 16ème et 17ème siècles, ne se contentaient pas de représenter des jardins : elles capturaient l'essence même du paradis terrestre à travers une géométrie d'une sophistication époustouflante.

Voici ce que ces représentations nous révèlent : une approche du jardin comme architecture vivante, une maîtrise de la perspective multiple qui défie nos conventions occidentales, et des techniques de composition géométrique qui inspirent encore aujourd'hui designers et architectes d'intérieur. Trois leçons intemporelles pour transformer notre rapport à l'espace et à la beauté.

Face à l'art persan, on se sent souvent démuni. Ces compositions complexes, ces perspectives qui semblent défier la logique, ces motifs répétitifs qui hypnotisent sans qu'on comprenne pourquoi. Comment décoder ces jardins peints qui ressemblent à des tapis volants dépliés verticalement ?

Pourtant, comprendre la logique des peintres d'Ispahan, c'est s'ouvrir à une autre conception de l'harmonie spatiale, celle qui inspire aujourd'hui les plus belles créations contemporaines. C'est découvrir que la géométrie n'est pas froide, mais vibrante de vie et de symbolisme.

Je vous propose un voyage au cœur de ces jardins peints, où chaque élément géométrique révèle une intention, où chaque symétrie cache un secret. Prêt à voir l'espace différemment ?

Le chahar bagh : quand le jardin devient mandala terrestre

Au centre de toute représentation de jardin dans l'école d'Ispahan se trouve le chahar bagh, littéralement le « jardin en quatre parties ». Cette structure quadripartite n'est pas un simple choix esthétique : elle incarne la vision cosmologique persane du paradis, divisé en quatre fleuves sacrés.

Les peintres d'Ispahan représentaient ce principe avec une rigueur mathématique fascinante. Le jardin se déployait à partir d'un point central, souvent marqué par un bassin octogonal ou un pavillon, d'où rayonnaient quatre canaux d'eau qui divisaient l'espace en quadrants parfaitement symétriques. Chaque quadrant était ensuite subdivisé selon le même principe, créant une géométrie fractale avant l'heure.

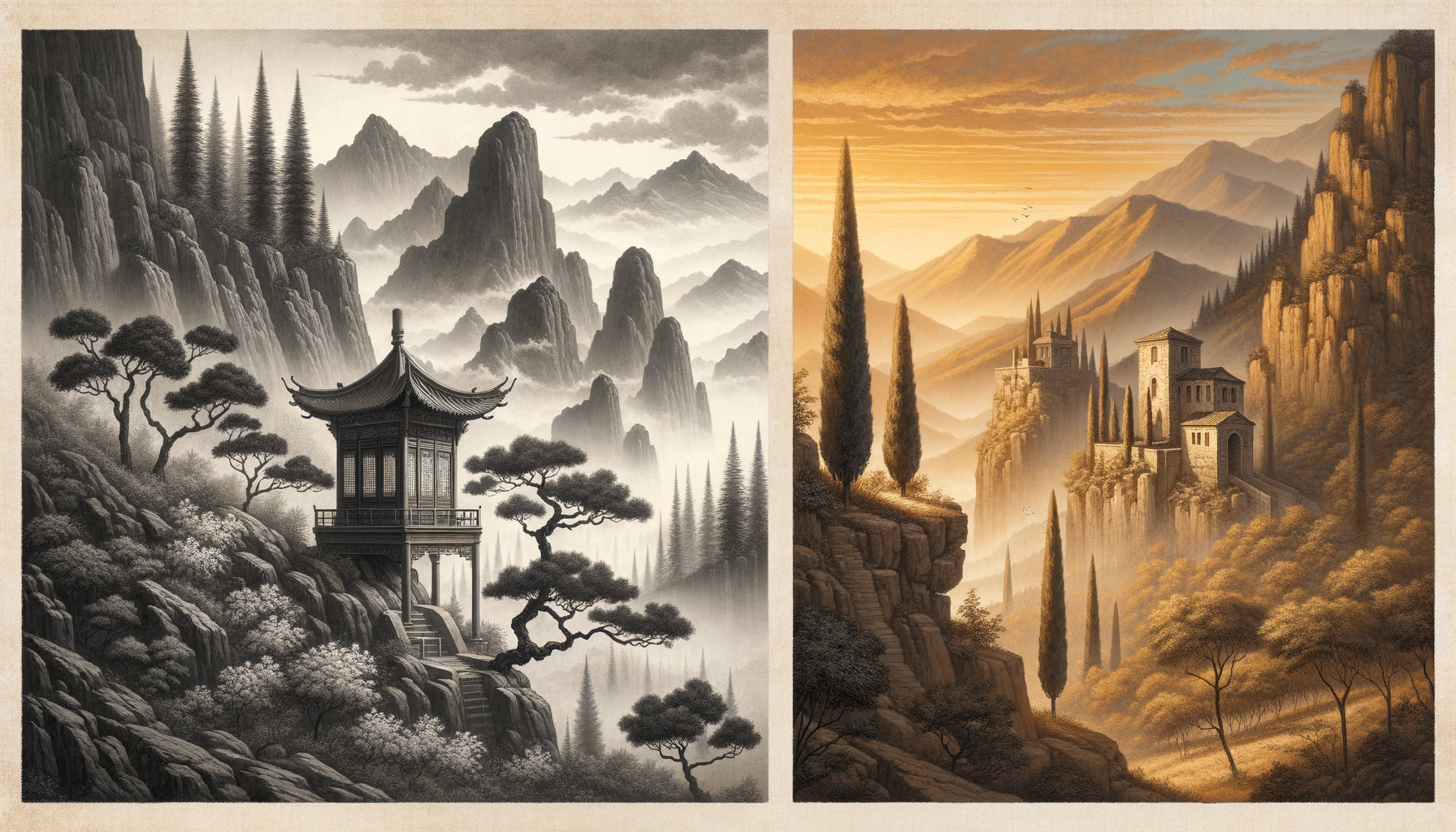

Cette approche trouve un écho puissant dans l'aménagement contemporain. Pensez aux jardins zen japonais, aux patios méditerranéens structurés autour d'une fontaine centrale, ou même aux plans ouverts modernes organisés autour d'un îlot de cuisine. Le principe reste identique : un centre qui organise et apaise, des axes qui structurent sans contraindre.

La symétrie comme langage universel

Dans les miniatures d'Ispahan, la symétrie n'est jamais rigide. Les peintres jouaient avec les symétries bilatérales et radiales tout en introduisant de subtiles variations : un arbre légèrement plus haut, un oiseau qui s'envole d'un côté seulement, une nuance de couleur différente. Cette « symétrie imparfaite » créait un équilibre dynamique, vivant.

Les artistes représentaient les allées du jardin comme des lignes de force qui convergeaient vers le centre, tout en maintenant des perspectives multiples. Un spectateur pouvait simultanément voir le jardin d'en haut (vue en plan) et de côté (élévation), une prouesse technique qui rendait la composition à la fois lisible et mystérieuse.

La perspective persane : voir avec plusieurs yeux à la fois

Contrairement à la perspective linéaire occidentale qui fige le regard en un point unique, les peintres d'Ispahan utilisaient ce qu'on appelle la perspective flottante. Dans leurs représentations de jardins, les éléments proches du spectateur n'étaient pas nécessairement plus grands, et l'horizon ne fuyait pas vers un point de fuite unique.

Chaque élément du jardin – cyprès, rosiers, pavillons, canaux – était représenté selon son angle le plus caractéristique. Les bassins apparaissaient en vue plongeante pour révéler leurs motifs géométriques, tandis que les arbres se dressaient en élévation pour montrer leur silhouette emblématique. Les murs et pavillons se déployaient en plans relevés, comme des origamis dépliés.

Cette approche multi-perspective créait des compositions où l'œil pouvait voyager librement, sans être contraint par une logique spatiale unique. Le jardin devenait un espace mental plutôt qu'un lieu physique, une carte du paradis plutôt qu'une photographie.

Des leçons pour votre intérieur

Cette conception de l'espace inspire aujourd'hui les architectes d'intérieur qui travaillent sur les espaces fluides. Plutôt que de fermer les pièces selon une logique rigide, ils créent des zones qui se révèlent progressivement, offrant différentes perspectives selon l'angle de vue. Un miroir placé stratégiquement, une cloison ajourée, un jeu de niveaux : autant de moyens de recréer cette richesse perceptive.

Les jardins peints d'Ispahan nous rappellent qu'un espace ne doit pas être compris d'un seul coup d'œil, mais se dévoiler progressivement, invitant à la contemplation et à la découverte.

La géométrie vivante : quand les motifs deviennent architecture

Les peintres d'Ispahan structuraient leurs jardins à l'aide de grilles géométriques invisibles mais omniprésentes. Ces grilles reposaient sur des proportions sacrées – le nombre d'or, les ratios 1:2, 1:3, 1:4 – qui créaient une harmonie mathématique perceptible intuitivement, même sans analyse consciente.

Les parterres de fleurs étaient représentés comme des tapis géométriques, où chaque plante occupait une cellule dans un réseau hexagonal ou carré. Les motifs floraux eux-mêmes suivaient des règles de répétition rythmique : tulipes rouges et iris blancs alternaient selon des séquences précises, créant des motifs qui évoquent autant le textile que le vivant.

Cette approche transformait le jardin en architecture végétale. Les haies taillées formaient des murs verts, les alignements de cyprès créaient des colonnes vivantes, les treilles dessinaient des plafonds ajourés. La géométrie n'était pas imposée à la nature, mais révélait son ordre intrinsèque.

L'eau comme élément structurant

Dans les représentations de jardins d'Ispahan, l'eau joue un rôle géométrique crucial. Les canaux ne serpentent jamais : ils tracent des lignes droites, des angles droits, parfois des diagonales à 45 degrés. Les bassins sont circulaires, octogonaux ou carrés, jamais informes.

Les peintres représentaient l'eau avec une stylisation géométrique remarquable : des vaguelettes répétitives formant des motifs d'écailles ou de chevrons, des reflets qui créaient des symétries miroir parfaites. L'eau devenait un élément graphique autant que naturel, un miroir qui dupliquait et amplifiait la géométrie du jardin.

Les couleurs comme système de notation spatiale

La palette chromatique des jardins d'Ispahan n'était pas réaliste mais symbolique et structurelle. Les peintres utilisaient les couleurs pour coder les différents plans spatiaux et créer une hiérarchie visuelle.

Les fonds étaient souvent dorés ou d'un bleu lapis-lazuli intense, représentant le ciel céleste plutôt que terrestre. Les éléments végétaux se déclinaient en verts stylisés – vert émeraude pour les feuillages proches, vert olive pour les plans moyens, vert-de-gris pour les arrière-plans. Cette gradation chromatique créait une profondeur sans recourir à la perspective atmosphérique occidentale.

Les fleurs apportaient des notes de couleurs pures – rouge vermillon, blanc pur, jaune safran – qui fonctionnaient comme des points de ponctuation dans la composition. Leur disposition suivait des rythmes géométriques : trois tulipes rouges, puis deux iris blancs, selon des séquences qui créaient un mouvement visuel à travers le jardin.

Le rôle des bordures ornementales

Une caractéristique unique des miniatures d'Ispahan est l'utilisation de bordures géométriques qui encadrent le jardin. Ces cadres ne sont pas de simples décorations : ils fonctionnent comme des fenêtres, des seuils entre le monde ordinaire et l'espace paradisiaque du jardin.

Les motifs de ces bordures – entrelacs géométriques, arabesques florales stylisées – répètent en miniature les principes compositionnels du jardin lui-même, créant une mise en abyme vertigineuse. Le cadre devient jardin, le jardin devient cadre.

L'héritage vivant : de la miniature persane au design contemporain

Les principes géométriques développés par les peintres d'Ispahan continuent d'inspirer créateurs et designers contemporains. On retrouve leur influence dans l'architecture paysagère moderne, où la géométrie rigoureuse dialogue avec la spontanéité végétale.

Les jardins minimalistes contemporains, avec leurs lignes épurées et leurs répétitions rythmiques, sont les héritiers directs de cette tradition. Les designers d'intérieur intègrent ces principes dans les motifs de papiers peints, les compositions florales, l'agencement des espaces ouverts.

Même dans la décoration murale, l'esprit des jardins d'Ispahan persiste. Les compositions qui jouent sur les symétries imparfaites, les perspectives multiples, les répétitions ornementales créent cette même sensation d'ordre dynamique qui caractérisait les miniatures persanes.

Trois principes à retenir pour votre espace

Premièrement, structurez à partir d'un centre. Identifiez le point focal de votre pièce ou de votre jardin, et organisez les éléments en rayonnant depuis ce cœur. Deuxièmement, jouez avec les symétries imparfaites : créez un équilibre qui respire plutôt qu'une rigidité mécanique. Troisièmement, multipliez les perspectives : un espace riche se révèle différemment selon l'angle de vue.

Les jardins peints d'Ispahan nous enseignent que la géométrie n'est pas une contrainte mais une libération, un langage qui permet d'exprimer l'harmonie profonde entre l'ordre humain et le vivant naturel.

Laissez-vous inspirer par l'harmonie géométrique des jardins persans

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent cette même recherche d'équilibre entre structure et poésie, géométrie et nature vivante.

Conclusion : voir l'invisible architecture du beau

Les peintres de l'école d'Ispahan ne représentaient pas simplement des jardins : ils cartographiaient une vision du paradis terrestre, où chaque ligne, chaque couleur, chaque symétrie participait d'une harmonie cosmique. Leur géométrie complexe n'était pas une fin en soi, mais un moyen de révéler l'ordre caché qui unit le minéral, le végétal et le spirituel.

Aujourd'hui, face à nos espaces souvent chaotiques, cette leçon résonne avec une pertinence nouvelle. Créer un jardin, aménager une pièce, composer une décoration murale : chaque geste peut s'inspirer de cette sagesse millénaire qui fait de la géométrie un pont entre l'humain et le divin.

Commencez simplement : observez votre espace avec un regard neuf. Où est votre centre ? Quelles lignes de force pourraient structurer harmonieusement votre environnement ? Quelle symétrie imparfaite révélerait la vie qui habite votre intérieur ? Les jardins d'Ispahan attendent, patiemment, que vous découvriez leurs secrets.

FAQ : Comprendre l'art des jardins persans

Qu'est-ce qui distingue la géométrie des jardins d'Ispahan des jardins occidentaux ?

La différence fondamentale réside dans l'approche conceptuelle : les jardins d'Ispahan sont pensés comme des représentations du paradis plutôt que comme des espaces purement décoratifs. Leur géométrie suit des principes cosmologiques et symboliques, notamment la division en quatre parties (chahar bagh) qui évoque les quatre fleuves du paradis. Contrairement aux jardins à la française qui imposent une perspective unique et monumentale, ou aux jardins anglais qui imitent la nature sauvage, les jardins persans créent un équilibre entre ordre géométrique rigoureux et célébration du vivant. Les peintres d'Ispahan représentaient cette tension en utilisant des grilles mathématiques invisibles combinées à des détails botaniques luxuriants. Cette approche inspire aujourd'hui les créateurs qui cherchent à allier structure contemporaine et chaleur organique dans leurs espaces.

Comment peut-on s'inspirer de ces jardins pour décorer son intérieur moderne ?

L'esprit des jardins d'Ispahan s'adapte merveilleusement aux intérieurs contemporains à travers plusieurs principes accessibles. Premièrement, adoptez une organisation centralisée : créez un point focal (table basse, tapis, suspension) autour duquel s'organisent les autres éléments. Deuxièmement, utilisez la répétition rythmique : trois coussins identiques, puis deux différents, selon une séquence qui crée du mouvement sans chaos. Troisièmement, jouez avec les motifs géométriques dans vos textiles, papiers peints ou carrelages, en privilégiant les formes qui évoquent l'architecture végétale : hexagones comme des alvéoles, octogones comme des bassins persans, arabesques stylisées. Quatrièmement, intégrez des éléments aquatiques (fontaine d'intérieur, aquarium géométrique) qui apportent cette dimension miroir caractéristique des jardins persans. Enfin, n'hésitez pas à créer des symétries imparfaites : deux fauteuils identiques de part et d'autre d'une cheminée, mais avec des coussins de couleurs légèrement différentes.

Pourquoi les peintres d'Ispahan n'utilisaient-ils pas la perspective classique ?

Le choix de la perspective multiple n'était pas une limitation technique mais une décision artistique et philosophique profonde. Pour les peintres d'Ispahan, la perspective linéaire occidentale avec son point de fuite unique réduisait la vision à un regard humain unique et temporel. Or, ils cherchaient à représenter une vision divine, omnisciente, qui voit simultanément tous les aspects d'un lieu. Leur perspective flottante permettait de montrer en même temps le motif géométrique d'un bassin vu d'en haut, la silhouette d'un cyprès vu de côté, et la façade d'un pavillon vue de face. Cette approche créait des compositions plus riches en informations visuelles et symboliques. Elle évoque également la façon dont nous mémorisons et imaginons les lieux : non comme des instantanés photographiques, mais comme des synthèses mentales qui combinent plusieurs points de vue. Cette technique inspire aujourd'hui les artistes contemporains qui travaillent sur la déconstruction spatiale et la représentation non-réaliste des espaces, particulièrement dans l'art digital et les installations immersives.