Dans le paysage artistique de la fin du XIXe siècle, Armand Séguin s'impose comme une figure singulière de l'école de Pont-Aven. Loin des impressionnistes parisiens, ce peintre choisit la Bretagne comme terrain d'exploration artistique. Ses paysages bretons se distinguent par une approche radicale : le cloisonnisme, cette technique qui emprisonne les couleurs dans des cernes sombres. Entre synthétisme et symbolisme, Séguin développe une stylisation unique qui transforme la nature bretonne en un univers graphique puissant. Ses œuvres témoignent d'une quête esthétique où la réalité se plie aux exigences de la composition, où le paysage devient prétexte à une expression plastique nouvelle.

Le cloisonnisme : une révolution technique dans les paysages de Séguin

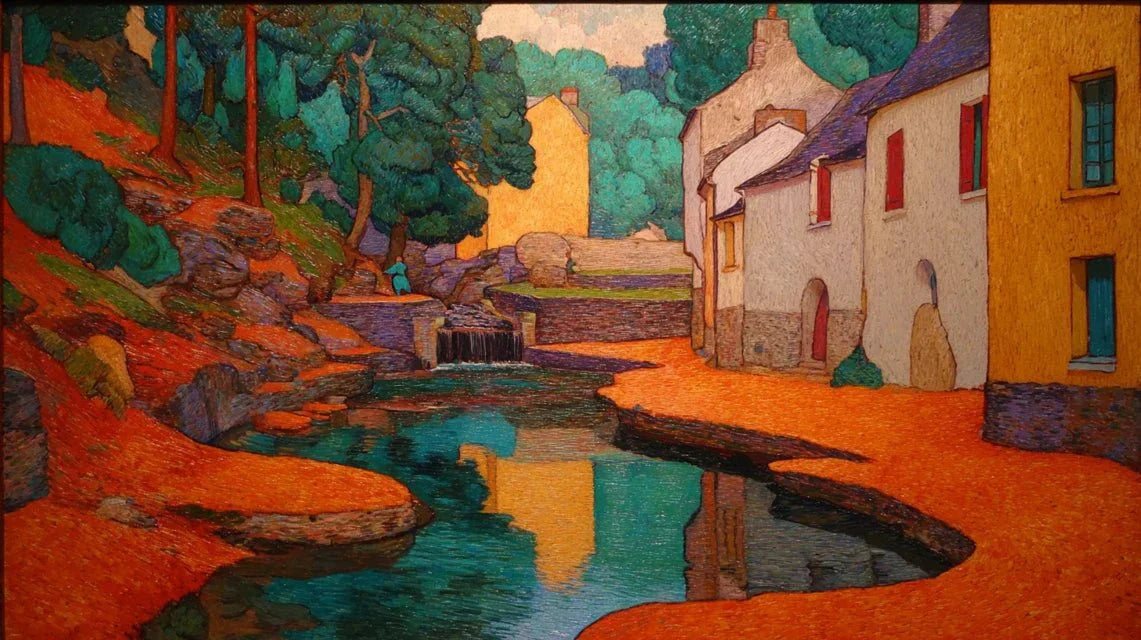

Le cloisonnisme constitue le fondement technique des paysages de Séguin. Cette méthode emprunte son nom aux émaux cloisonnés médiévaux, où des cloisons métalliques séparent les zones colorées. Séguin applique ce principe à la peinture en cernant chaque aplat de couleur par un contour sombre et marqué. Dans ses vues bretonnes, les arbres, les champs et les rochers se trouvent ainsi délimités par des lignes épaisses qui structurent la composition.

Cette technique produit un effet visuel saisissant. Les paysages cloisonnistes de Séguin rejettent la perspective atmosphérique et les dégradés subtils des impressionnistes. À la place, l'artiste propose des surfaces nettes, des transitions franches entre les zones chromatiques. Les paysages bretons deviennent des mosaïques colorées où chaque élément naturel occupe un espace défini, presque géométrique. Pour les amateurs cherchant à découvrir cette approche artistique distinctive, les tableaux de paysages permettent d'explorer comment cette stylisation transforme la représentation de la nature.

La stylisation bretonne : transformer la nature en composition

La stylisation chez Séguin dépasse la simple technique pour devenir une philosophie artistique. Les paysages bretons ne sont jamais reproduits fidèlement ; ils sont réinterprétés, simplifiés, réorganisés selon les besoins de l'harmonie picturale. Les collines ondulent selon des courbes décoratives, les arbres se stylisent en formes synthétiques, les nuages adoptent des contours graphiques.

Cette stylisation bretonne s'inspire de l'environnement particulier de la région. Les landes, les calvaires, les côtes rocheuses offrent à Séguin des motifs naturellement graphiques. L'artiste accentue ces caractéristiques, réduit les détails superflus, amplifie les lignes essentielles. Ses compositions paysagères créent ainsi un équilibre entre observation naturaliste et abstraction décorative. Les éléments du paysage breton – chaumières, chemins creux, bocages – deviennent des signes plastiques qui structurent l'espace pictural plutôt que de simples sujets représentés.

La palette chromatique des paysages cloisonnistes

La couleur dans les paysages de Séguin obéit aux mêmes principes de simplification que la forme. Exit les nuances infinies du réalisme : l'artiste opte pour des aplats de couleurs intenses et saturées. Ses vues bretonnes explosent en teintes vives – verts profonds, ocres brûlés, bleus outremer – qui s'affrontent dans des contrastes vigoureux.

Cette approche chromatique renforce l'effet du cloisonnisme. Chaque zone de couleur, délimitée par son cerne sombre, affirme sa présence sans se mélanger aux zones adjacentes. Les paysages bretons de Séguin présentent ainsi une harmonie colorée construite sur la juxtaposition plutôt que sur la fusion. Les principales caractéristiques de cette palette incluent :

- Des verts intenses pour les prairies et les arbres bretons

- Des ocres et bruns évoquant la terre et les chemins ruraux

- Des bleus profonds pour les ciels et les ombres stylisées

- Des touches de rouge ou d'orange comme accents dynamiques

- Un noir ou brun foncé pour les cernes cloisonnistes caractéristiques

Cette palette restreinte mais puissante crée une identité visuelle immédiatement reconnaissable dans ses compositions paysagères.

L'influence de Gauguin et l'école de Pont-Aven

Les paysages de Séguin s'inscrivent dans le mouvement initié par Paul Gauguin à Pont-Aven. Cette filiation artistique marque profondément son approche du cloisonnisme et sa vision de la Bretagne picturale. Gauguin théorise le synthétisme, cette volonté de synthétiser les formes et les couleurs pour atteindre l'essence des choses plutôt que leur apparence.

Séguin s'approprie ces enseignements tout en développant son style personnel. Ses paysages bretons portent la marque du maître – aplats colorés, cernes sombres, compositions décoratives – mais révèlent également une sensibilité propre. Là où Gauguin privilégie souvent les scènes figuratives, Séguin se concentre davantage sur le paysage pur, explorant les possibilités expressives de la nature bretonne. Cette stylisation bretonne devient chez lui un terrain d'expérimentation où le cloisonnisme atteint parfois une radicalité graphique qui annonce les recherches du XXe siècle.

L'héritage artistique de la stylisation paysagère de Séguin

Bien que moins célèbre que Gauguin ou Bernard, Séguin contribue significativement à l'évolution de la peinture de paysage moderne. Ses œuvres cloisonnistes influencent les nabis et participent à la transition vers l'art du XXe siècle. La stylisation qu'il pratique dans ses paysages bretons préfigure les simplifications du fauvisme et les géométrisations du cubisme.

Ses compositions paysagères démontrent qu'un paysage peut être à la fois reconnaissable et profondément transformé par la vision artistique. Cette leçon résonne encore aujourd'hui dans l'art contemporain. Les paysages de Séguin témoignent d'un moment charnière où la représentation naturaliste cède progressivement la place à l'expressivité personnelle, où la Bretagne devient un laboratoire d'innovations esthétiques. Le cloisonnisme et la stylisation bretonne qu'il développe restent des références pour comprendre l'émancipation progressive de l'art moderne vis-à-vis de l'imitation stricte de la nature.

Les paysages de Séguin incarnent une vision artistique radicale qui transforme la Bretagne en un univers graphique et chromatique puissant. Par le cloisonnisme et une stylisation audacieuse, l'artiste dépasse la simple représentation pour proposer une interprétation plastique de la nature. Ses compositions bretonnes restent des témoignages essentiels d'un tournant dans l'histoire de l'art, où le paysage devient prétexte à l'exploration formelle et colorée, ouvrant la voie aux révolutions esthétiques du siècle suivant.

Questions frequentes

Qu'est-ce que le cloisonnisme dans les paysages de Séguin ?

Le cloisonnisme chez Séguin est une technique picturale qui consiste à entourer chaque zone de couleur par un cerne sombre et épais, comme dans les émaux cloisonnés. Cette méthode structure ses paysages bretons en créant des aplats colorés bien délimités, éliminant les transitions subtiles au profit d'une composition graphique et décorative.

Comment Séguin stylise-t-il les paysages bretons ?

Séguin stylise les paysages bretons en simplifiant les formes naturelles et en accentuant leurs caractéristiques graphiques. Il réduit les détails superflus, transforme les collines en courbes décoratives et les arbres en formes synthétiques. Cette stylisation bretonne crée un équilibre entre observation de la nature et abstraction décorative, où chaque élément devient un signe plastique.

Quelle est la différence entre les paysages de Séguin et ceux de Gauguin ?

Bien que tous deux pratiquent le cloisonnisme à Pont-Aven, Séguin se concentre davantage sur le paysage pur tandis que Gauguin privilégie les scènes figuratives. Les paysages de Séguin poussent parfois la stylisation à une radicalité graphique plus prononcée, explorant spécifiquement les possibilités expressives de la nature bretonne avec une approche personnelle du synthétisme.