Imaginez Paris dans les années 1820. Dans les ateliers étouffants du quartier Latin, des peintres rêvent d'autre chose. Un jour de 1822, Jean-Baptiste Camille Corot charge son matériel et prend la route. Direction : une forêt mystérieuse à quelques kilomètres de la capitale. Ce qu'il y découvre va changer le paysagisme et l'histoire de l'art. À cette époque, l'Académie des Beaux-Arts impose ses codes stricts : la peinture d'histoire domine, le paysage n'est qu'un décor secondaire. Mais ces artistes s'apprêtent à tout bouleverser.

Les peintres de l'école de Barbizon investissent la forêt de Fontainebleau

La forêt de Fontainebleau devient rapidement le refuge d'une centaine de rebelles du pinceau (Source : Encyclopédie Universalis). Entre 1825 et 1875, ils fuient les règles rigides du Salon de Paris. Théodore Rousseau incarne parfaitement cette révolution artistique. Refusé à répétition par le jury officiel, il s'installe face aux 25 000 hectares de chênes majestueux (Source : Carré d'artistes) et n'en bougera plus. On le surnomme "le grand refusé", mais pour ses pairs, c'est lui le véritable leader du naturalisme en peinture.

Leur QG ? L'auberge Ganne, tenue par un couple d'épiciers. Quand la pluie les empêche de peindre dehors, ils décorent les murs et les meubles de l'auberge. Ces fresques improvisées existent encore aujourd'hui. En 1849, l'arrivée du train depuis Paris facilite les allers-retours. Le petit village se peuple d'artistes prestigieux :

- Narcisse Diaz de la Peña capte la lumière dorée filtrant entre les feuilles

- Charles-François Daubigny traque les nuages changeants au-dessus des arbres

- Constant Troyon intègre vaches et moutons dans ses compositions forestières

- Jean-François Millet peint les paysans avec une dignité jamais vue

Mais il y a aussi une raison plus sombre à cet exode. En 1849, le choléra dévore Paris. Charles Jacque raconte les rues encombrées de cercueils, les cortèges funèbres interminables. La forêt devient un refuge vital, pas seulement artistique. Cette fuite vers la nature préfigure un mouvement plus large : le romantisme pousse les artistes à chercher l'authenticité loin des villes industrielles.

La forêt de Fontainebleau comme atelier de plein air pour les peintres de Barbizon

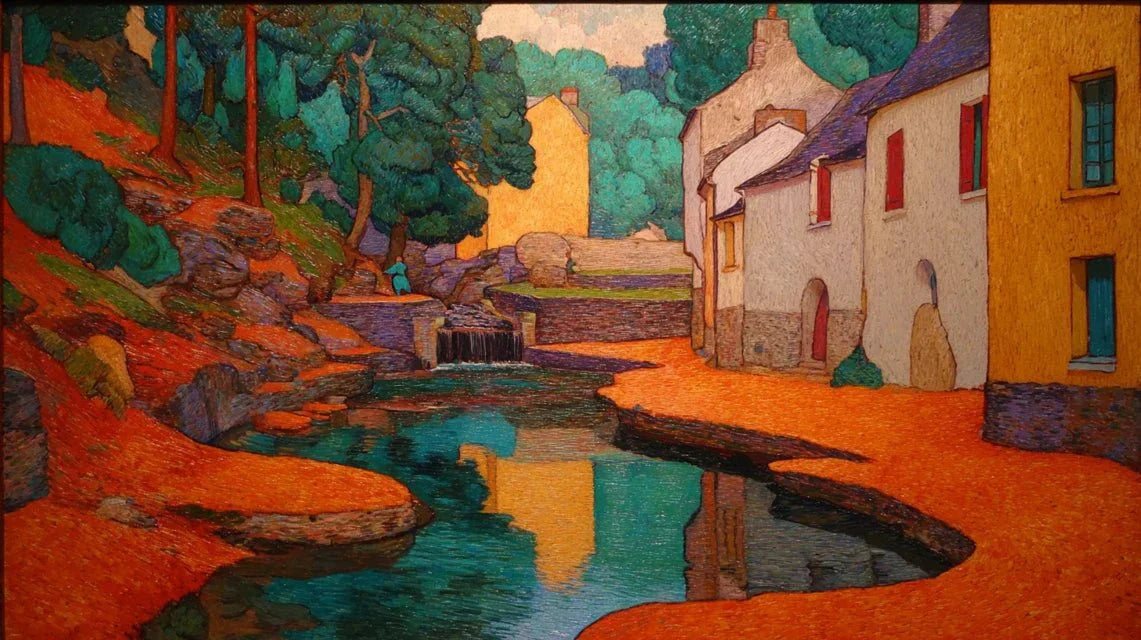

Pour comprendre leur enthousiasme, il faut imaginer cette forêt de Fontainebleau. Des rochers de grès aux formes fantastiques. Des chênes centenaires aux troncs tordus comme des sculptures. Les gorges d'Apremont où l'on se croirait en montagne. Chaque motif naturel recèle un tableau potentiel. Les peintres découvrent des sites qui deviendront légendaires : le Bas-Bréau avec ses futaies majestueuses, la mare aux Fées, le rocher de l'Éléphant dont la silhouette évoque le pachyderme.

Puis arrive une innovation décisive en 1841 (Source : Musée d'Orsay) : le tube de peinture métallique. Avant, les peintres devaient broyer leurs pigments dans l'atelier, les mélanger avec de l'huile, les conserver dans des vessies de porc. Impossible à transporter. Avec les tubes, tout change. On emporte ses couleurs dans une besace et la peinture de plein air devient vraiment possible. Cette liberté nouvelle transforme leur processus créatif : plus besoin de reconstituer la scène en atelier d'après des croquis, on peint directement l'émotion du moment.

Théodore Rousseau pousse l'expérience plus loin. En 1850, il expose deux tableaux du même endroit : l'un au lever du jour, l'autre au crépuscule. Même lieu, lumière totalement différente. Cette idée simple annonce les fameuses séries que Monet peindra quarante ans plus tard, établissant ainsi le pont entre Barbizon et l'impressionnisme.

L'auberge Ganne devient bien plus qu'un simple hébergement. C'est là que les peintres confrontent leurs visions, débattent jusqu'au bout de la nuit, inventent ensemble un nouveau regard sur la nature. Et c'est dans ce contexte révolutionnaire que naissent des tableaux paysages qui marquent une rupture définitive avec l'art académique.

Techniques picturales des peintres de Barbizon en forêt de Fontainebleau

Dans la forêt de Fontainebleau, les peintres de Barbizon expérimentent sans relâche. Narcisse Diaz de la Peña fragmente ses couleurs en petites touches juxtaposées. Vu de près, on distingue des dizaines de teintes différentes. Vu de loin, elles se mélangent dans l'œil et créent une luminosité vibrante. Les impressionnistes reprendront ce principe vingt ans plus tard. Cette approche révolutionnaire s'oppose frontalement à la technique du sfumato et des glacis traditionnels.

Peindre dehors impose des défis inédits. La lumière change constamment. Un nuage passe, tout s'assombrit. Le vent agite les feuilles, modifie les ombres. Il faut travailler vite, saisir l'instant. Cette urgence dynamise les coups de pinceau, libère le geste du naturalisme académique. Les toiles gagnent en spontanéité, en vitalité. La matière picturale s'épaissit, devient plus tactile, plus expressive.

Théodore Rousseau va encore plus loin. Traditionnellement, on glissait toujours quelques personnages dans un paysage : un berger, des voyageurs, une scène biblique. Lui supprime ces figures. La forêt suffit comme unique motif. Un chêne tordu devient aussi expressif qu'un visage humain. Un rocher mousseux raconte mille ans d'histoire. Cette radicalité choque les académiciens, formés aux paysages idéalisés de Claude Lorrain. Pour eux, un paysage sans narration humaine n'a aucun intérêt. Les peintres de Barbizon prouvent le contraire.

L'influence de la forêt de Fontainebleau sur les œuvres des peintres de Barbizon

Mais la forêt de Fontainebleau n'inspire pas seulement des tableaux aux peintres de Barbizon. Elle les transforme en militants écologistes avant l'heure. L'administration des Eaux et Forêts veut "rationaliser" la forêt : abattre les vieux chênes improductifs, planter des résineux à croissance rapide. Pour l'inspecteur Achille Marrier de Bois d'Hyver, ces arbres tordus et ces rochers épars nuisent à la rentabilité forestière.

Théodore Rousseau et ses amis se révoltent. Pour eux, ces arbres centenaires valent les sculptures de Michel-Ange. Ils écrivent, font pression, mobilisent l'opinion. Leur argument : ces arbres constituent un "musée vert" aussi précieux que le Louvre. Et ils gagnent ! Napoléon III promulgue le premier décret de protection d'espaces naturels de l'histoire (Source : Les Amis de la Forêt de Fontainebleau). Le premier parc naturel au monde naît grâce à des peintres. Cette victoire marque un tournant : l'art peut désormais influencer les politiques environnementales.

Leur influence artistique traverse les générations. Dans les années 1860, quatre jeunes peintres débarquent en forêt : Monet, Renoir, Sisley, Bazille. Ils rencontrent les anciens de Barbizon, désormais âgés et reconnus. Le flambeau du paysagisme et du plein air passe. Les impressionnistes héritent de cette liberté conquise dans les sous-bois, de cette obsession pour la lumière changeante, de ce refus des conventions étouffantes. Les tableaux nés dans cette forêt ont ouvert la voie à toute la peinture moderne. Sans Barbizon, pas d'impressionnisme. Sans la forêt de Fontainebleau, l'histoire de l'art aurait pris un tout autre chemin.

FAQ : L'école de Barbizon et la forêt de Fontainebleau

Quand l'école de Barbizon a-t-elle été active dans la forêt de Fontainebleau ?

L'école de Barbizon a été active entre 1825 et 1875, soit pendant près de cinquante ans. Les premiers peintres comme Corot arrivent dès 1822, tandis que les derniers maîtres comme Millet et Rousseau décèdent à Barbizon respectivement en 1875 et 1867.

Pourquoi les peintres de Barbizon ont-ils choisi la forêt de Fontainebleau ?

La forêt de Fontainebleau offrait une diversité de paysages exceptionnelle à proximité de Paris : chênes centenaires, rochers de grès, gorges pittoresques. L'arrivée du chemin de fer en 1849 facilitait l'accès, et l'invention du tube de peinture en 1841 permettait de travailler directement en plein air.

Quelle est la contribution écologique de l'école de Barbizon ?

Les peintres de Barbizon, notamment Théodore Rousseau, ont lutté contre la destruction des vieux arbres de la forêt. Leur mobilisation a conduit Napoléon III à promulguer le premier décret de protection d'espaces naturels au monde, créant ainsi le premier parc naturel de l'histoire.