Maxime Maufra occupe une place singulière dans l'histoire de l'art breton. Entre impressionnisme finissant et synthétisme naissant, ce peintre nantais a su capturer l'âme des côtes sauvages de Bretagne avec une intensité rare. Ses paysages bretons ne se contentent pas de représenter la nature : ils en subliment la force tellurique, la lumière changeante et le caractère indomptable. Formé auprès de Leduc et influencé par les audaces chromatiques de Gauguin, Maufra développe un langage pictural unique où les falaises déchiquetées, les vagues furieuses et les landes battues par le vent deviennent les protagonistes d'une dramaturgie visuelle saisissante. Découvrir les paysages de Maufra, c'est plonger dans une Bretagne mythique, âpre et magnétique.

Le synthétisme breton : un langage pictural révolutionnaire

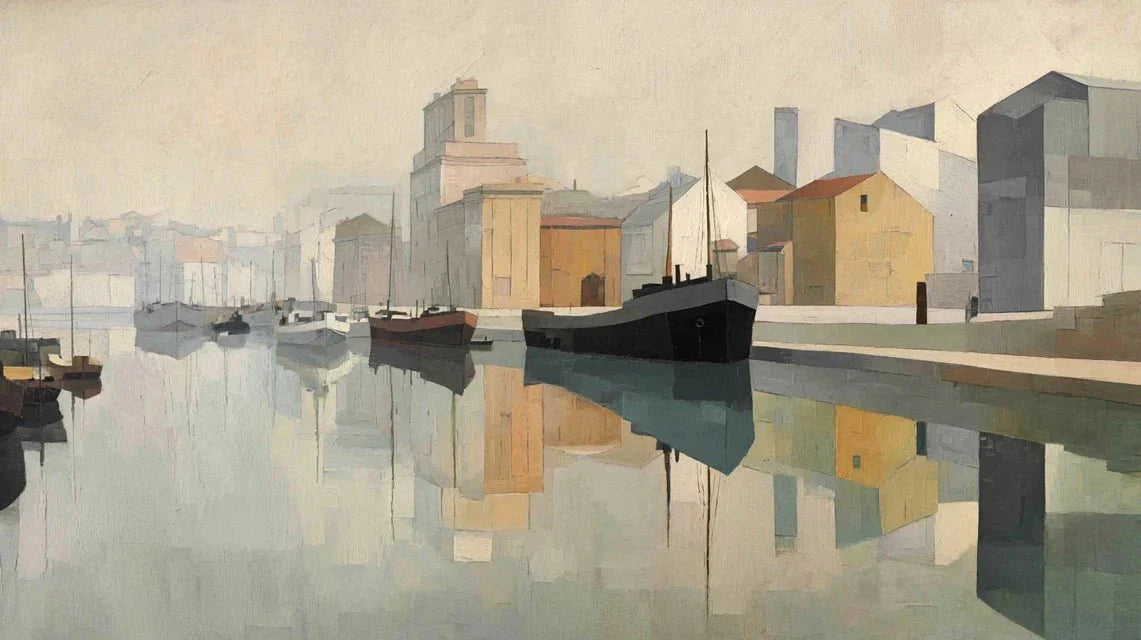

Le synthétisme émerge à Pont-Aven dans les années 1880, portant une révolution esthétique majeure. Contrairement aux impressionnistes qui fragmentent la lumière, les synthétistes simplifient les formes et exaltent la couleur pure. Maxime Maufra adopte cette approche avec une personnalité affirmée. Ses paysages côtiers présentent des aplats colorés audacieux, des contours cernés et une composition épurée qui rappelle l'esthétique du cloisonnisme.

Dans ses toiles bretonnes, Maufra abandonne progressivement le naturalisme pour embrasser une vision synthétique de la nature. Les rochers ne sont plus détaillés minutieusement : ils deviennent des masses sombres, presque abstraites, qui s'opposent aux bleus vibrants de l'océan. Cette simplification formelle n'appauvrit pas l'œuvre, elle la charge au contraire d'une puissance émotionnelle décuplée. Les côtes sauvages se transforment sous son pinceau en espaces quasi symboliques, où la nature exprime des états d'âme universels. Pour les collectionneurs contemporains cherchant à capturer cette énergie des éléments, les tableaux de paysages offrent une approche moderne de cette tradition picturale.

Les côtes bretonnes : un territoire d'élection artistique

La Bretagne exerce sur Maufra une fascination inépuisable. Installé à Pontivy puis à Quimperlé, il arpente inlassablement le littoral, de la Pointe du Raz aux falaises de Belle-Île-en-Mer. Ces côtes déchiquetées, constamment remodelées par les tempêtes, deviennent son sujet de prédilection. Contrairement aux paysages apaisés de l'École de Barbizon, Maufra recherche la confrontation avec les éléments déchaînés.

Ses compositions privilégient les points de vue vertigineux : falaises abruptes plongeant dans l'écume, rochers monumentaux assaillis par les vagues, ciels tourmentés chargés de nuages dramatiques. Cette Bretagne sauvage n'est pas celle des cartes postales. C'est une terre primitive, où l'homme demeure humble face à la puissance océanique. Les paysages de Maufra transmettent cette sensation physique du vent, du sel et de l'iode. On y ressent la violence des embruns, la mélancolie des ciels bas, la solitude grandiose des promontoires rocheux. Cette dimension sensorielle fait toute la modernité de son approche paysagère.

Chromatisme audacieux et construction de l'espace

La palette chromatique de Maufra se distingue par son intensité expressive. Influencé par les recherches de Gauguin et Bernard, il ose des accords colorés audacieux : violets profonds pour les rochers à contre-jour, oranges flamboyants pour les couchers de soleil sur l'Atlantique, verts acides pour les algues découvertes à marée basse. Ces couleurs saturées ne cherchent pas la reproduction fidèle du réel, elles visent l'expression d'une vérité émotionnelle supérieure.

La construction spatiale dans ses paysages bretons révèle une maîtrise remarquable. Maufra utilise fréquemment des compositions en bandes horizontales superposées : premier plan rocheux sombre, zone médiane maritime agitée, bande céleste lumineuse. Cette structure épurée renforce l'impact visuel et guide le regard du spectateur. Les lignes de force diagonales des falaises créent une dynamique qui contraste avec l'horizontalité marine. Certaines œuvres adoptent même des cadrages photographiques avant l'heure, avec des compositions décentrées ou des points de vue plongeants qui annoncent la modernité du XXe siècle.

Entre tradition et modernité : l'héritage de Maufra

L'œuvre de Maxime Maufra occupe une position charnière dans l'évolution de la peinture de paysage. Si ses débuts s'inscrivent dans la tradition impressionniste, son adhésion progressive au synthétisme breton le place parmi les précurseurs de la modernité picturale. Ses paysages côtiers anticipent certaines recherches expressionnistes par leur intensité chromatique et leur subjectivité assumée.

Contrairement à Gauguin qui s'évade vers les tropiques, Maufra reste fidèle aux côtes bretonnes, y trouvant une source d'inspiration inépuisable. Cette fidélité territoriale n'est pas limitation mais approfondissement : chaque tableau explore une nouvelle facette de ce littoral polymorphe. Les collectionneurs et musées reconnaissent aujourd'hui la qualité de ses marines bretonnes, qui conjuguent puissance émotionnelle et sophistication formelle. Son influence s'observe chez de nombreux peintres régionalistes du début du XXe siècle, qui perpétuent cette vision dramatisée du paysage marin.

Les œuvres emblématiques et leur réception

Parmi les paysages de Maufra les plus célèbres, plusieurs toiles illustrent parfaitement son approche synthétiste des côtes sauvages. "Tempête à Belle-Île" (1895) déploie une symphonie de bleus, de verts et de blancs où les vagues semblent littéralement jaillir de la toile. "La Pointe du Raz" (1897) simplifie les volumes rocheux en masses géométriques presque abstraites, anticipant certaines audaces fauvistes.

Ces œuvres majeures se caractérisent par plusieurs éléments récurrents :

- Dramatisation atmosphérique : ciels chargés, lumières contrastées, météorologie expressive

- Simplification formelle : réduction des détails au profit de masses colorées puissantes

- Verticalité des compositions : falaises monumentales qui structurent l'espace pictural

- Absence ou minimalisation de la présence humaine : la nature règne en maîtresse absolue

- Matière picturale épaisse : empâtements qui donnent une texture quasi sculpturale

La réception critique de Maufra fut contrastée de son vivant. Certains lui reprochaient un style trop personnel, trop éloigné du naturalisme dominant. D'autres saluaient sa capacité à renouveler le genre paysager. Aujourd'hui, les historiens d'art reconnaissent sa contribution essentielle au renouveau de la peinture bretonne et à l'évolution vers une approche plus subjective et expressive du paysage maritime.

Conclusion

Les paysages de Maxime Maufra constituent un chapitre essentiel de l'histoire du synthétisme breton. Par sa vision personnelle des côtes sauvages, il transcende la simple représentation pour atteindre une dimension quasi métaphysique. Ses toiles ne montrent pas seulement la Bretagne : elles en révèlent l'âme tumultueuse, la beauté âpre et la majesté indomptable. Entre tradition paysagère et audaces modernistes, Maufra ouvre une voie originale qui continue d'inspirer peintres et amateurs d'art. Son œuvre rappelle que le paysage peut être bien plus qu'un sujet décoratif : un véritable langage pour exprimer notre rapport profond à la nature.

Questions frequentes

Qu'est-ce que le synthétisme breton dans l'œuvre de Maufra ?

Le synthétisme breton chez Maufra se caractérise par la simplification des formes, l'usage de couleurs pures en aplats et des contours cernés. Contrairement à l'impressionnisme qui fragmente la lumière, Maufra synthétise les éléments du paysage en masses colorées expressives. Cette approche transforme les côtes bretonnes en espaces quasi symboliques où la nature exprime des émotions universelles plutôt qu'une simple réalité visuelle.

Pourquoi les côtes bretonnes fascinent-elles tant Maufra ?

Les côtes bretonnes offrent à Maufra des paysages dramatiques et changeants : falaises abruptes, tempêtes océaniques, ciels tourmentés. Cette Bretagne sauvage correspond à sa recherche d'une nature primitive et puissante. Contrairement aux paysages apaisés, ces littoraux déchaînés permettent à Maufra d'explorer des compositions dynamiques et d'exprimer une dimension émotionnelle intense à travers les éléments naturels déchaînés.

Comment reconnaître un paysage de Maufra ?

Un paysage de Maufra se reconnaît à plusieurs caractéristiques : couleurs saturées et audacieuses, simplification des formes en masses géométriques, compositions souvent structurées en bandes horizontales, absence quasi totale de présence humaine, et matière picturale épaisse. Ses marines bretonnes privilégient les points de vue vertigineux sur des côtes rocheuses, avec une dramatisation atmosphérique marquée et une expressivité qui annonce le fauvisme.