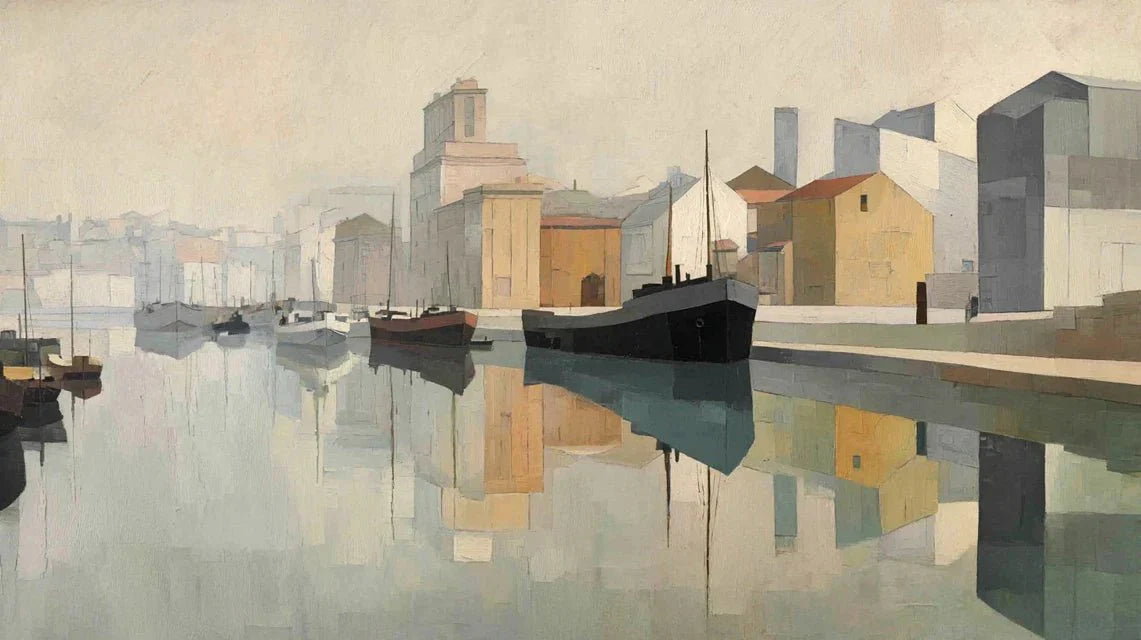

Quand Albert Marquet, peintre voyageur infatigable, installe son chevalet devant un port, il fait un tri radical. Ce Bordelais né en 1875 ne perd pas son temps avec les détails. Une silhouette ? Une simple tache sombre. Un bateau ? Sa coque et son mât, point final. Cette approche directe marque toutes ses vues portuaires. Marquet refuse la description exhaustive. Il cherche l'essence, pas l'inventaire.

Il apprend la peinture aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Gustave Moreau, mais s'en détache vite. De 1903 à 1937, il parcourt la Normandie – Le Havre, Fécamp, Rouen, Dieppe. À chaque voyage, sa vision se précise. Il peint depuis sa fenêtre d'hôtel, vue plongeante sur le port, et capture l'essentiel en quelques heures avec sa touche rapide. Les masses colorées remplacent les détails. Les bâtiments deviennent des blocs géométriques entourés d'un trait noir net. Cette économie de moyens frappe immédiatement : on comprend le port en un coup d'œil. Le spectateur n'a besoin d'aucune explication. La structure parle d'elle-même.

La synthèse portuaire : technique de réduction des formes

Cette épure picturale n'arrive pas par hasard. Marquet développe une véritable technique au fil des années. Il observe longuement le paysage portuaire, note mentalement les éléments structurants, puis ne garde que l'essentiel sur sa toile.

Les caractéristiques de sa méthode :

- Cerne noir définissant chaque forme architecturale

- Vue en plongée systématique depuis une fenêtre d'hôtel

- Palette restreinte aux gris, ocres et beiges rosés

- Plans successifs clairement hiérarchisés

- Personnages réduits à des silhouettes simples

Un quai devient une diagonale puissante qui traverse le tableau. Des entrepôts se transforment en rectangles ocre ou beiges. Les cheminées d'usines montent en verticales sombres qui percent le ciel. Simple ? Absolument pas. Cette méthode exige une connaissance pointue de la composition et un œil exercé à distinguer l'accessoire du fondamental.

Marquet bâtit ses paysages comme un architecte construit un édifice. Chaque ligne de force a sa fonction dans l'équilibre général. Les plans successifs se superposent clairement sans jamais se confondre. Premier plan : le quai ou la berge qui ancre solidement la scène dans le réel. Second plan : l'activité portuaire avec ses bateaux, ses grues, ses personnages réduits à quelques signes. Arrière-plan : l'horizon esquissé qui suggère l'infini sans le détailler. Cette construction rigoureuse crée une modernité frappante. Ses tableaux semblent peints hier plutôt qu'il y a un siècle. Cette approche inspire encore aujourd'hui les tableaux paysages contemporains qui cherchent cette même force dans la sobriété.

Les paysages portuaires de Marquet : composition et cadrage

Le cadrage prolonge naturellement cette recherche de synthèse. Marquet peint toujours en plongée, depuis sa fenêtre d'hôtel située plusieurs étages au-dessus du port. Face au bassin du Havre, au pont Boieldieu à Rouen, ou aux quais de Fécamp, il domine la scène. Ce point de vue élevé change radicalement la perception du paysage portuaire. Les lignes obliques du quai, les diagonales des ponts, les parallèles des bassins organisent l'espace avec une rigueur géométrique qui structure fortement la composition.

Cette vue permet d'embrasser plusieurs zones d'activité simultanément : passants sur le quai au premier plan, bateaux amarrés dans le bassin au second, usines et entrepôts au-delà, ciel enfin au-dessus. Marquet crée de la profondeur sans recourir à la perspective traditionnelle avec son point de fuite classique. Sa composition reste volontairement plate, presque abstraite dans son organisation, mais l'espace fonctionne parfaitement. L'œil circule naturellement d'un plan à l'autre.

L'équilibre des masses saute aux yeux dès le premier regard. L'eau occupe généralement la moitié inférieure du tableau, créant une base stable. Le ciel et les constructions se partagent équitablement la partie supérieure. Cette répartition harmonieuse crée des images profondément apaisantes, malgré l'activité industrielle représentée avec ses fumées, ses grues, ses va-et-vient incessants. Le port devient un lieu de contemplation.

Simplification chromatique dans les paysages maritimes de Marquet

Les couleurs suivent exactement la même logique de simplification. Après 1907, Marquet abandonne progressivement les teintes vives de sa période fauve. Fini les rouges intenses, les bleus arbitraires de 1905-1906. Place à une gamme chromatique austère mais infiniment nuancée : gris, ocres, beiges rosés. Cette restriction participe pleinement à l'épuration générale de son style. Moins de couleurs différentes, mais une richesse infinie dans les variations.

Ces tons nuancés traduisent parfaitement les atmosphères changeantes des ports normands. Marquet capte magistralement la brume qui enveloppe les bassins au petit matin, la pluie qui mouille les quais et fait briller les pavés, les ciels lourds et nuageux qui pèsent sur les toits. Ses gris ne sont jamais ternes ou monotones. Ils vibrent de variations subtiles – gris bleutés pour les zones d'ombre, gris verdâtres pour les reflets sur l'eau, gris violacés pour les ciels d'orage. Une richesse extraordinaire dans cette sobriété apparente qui demande une vraie maîtrise technique du mélange des couleurs.

Sa matière picturale reste remarquablement fluide, presque aquarellée dans sa légèreté. Marquet dilue considérablement ses couleurs à l'huile, créant des surfaces mates qui absorbent doucement la lumière au lieu de la réfléchir violemment. Cette texture particulière renforce puissamment l'impression de calme, de temps suspendu qui caractérise ses paysages. Les reflets sur l'eau ? Quelques touches rapides suffisent à les suggérer. L'eau devient alors un grand aplat coloré uni qui maintient fermement le plan de la surface sans créer d'illusion de profondeur excessive.

La synthèse des éléments portuaires : eau, ciel et architecture

Tout converge finalement vers une unité visuelle parfaite. L'eau obsède littéralement Marquet dans chaque motif maritime qu'il aborde. Cet élément liquide toujours présent justifie pleinement son amour profond des ports. L'eau apporte le mouvement par ses vaguelettes, les reflets changeants avec la lumière, les variations atmosphériques selon la météo. Elle relie visuellement et symboliquement les différentes parties du tableau, créant une continuité entre le premier plan terrestre et l'horizon lointain.

Le ciel joue un rôle absolument stratégique dans cet équilibre. Jamais de nuages dramatiques ou de couchers de soleil flamboyants chez Marquet. Ses ciels restent uniformes, légèrement nuageux, créant une lumière diffuse qui éclaire la scène sans contraste violent. Cette luminosité égale et douce permet de maintenir la parfaite clarté de la composition. Ciel et eau dialoguent constamment par tonalités similaires, créant une unité chromatique qui renforce la cohésion de l'ensemble.

L'architecture portuaire fournit enfin la structure géométrique indispensable : entrepôts massifs, grues métalliques, cheminées fumantes, ponts arqués. Ces éléments verticaux et horizontaux contrastent vigoureusement avec les surfaces fluides de l'eau et du ciel. Marquet les traite systématiquement en masses colorées définies par des contours nets. Pas de fenêtres minutieusement détaillées, pas de textures de briques ou de pierre. Juste des volumes purs qui existent dans l'espace comme des formes géométriques essentielles.

Cette synthèse magistrale des trois éléments fondamentaux produit des paysages portuaires d'une cohérence absolue. Rien de trop, rien en moins. Chaque composante joue précisément son rôle dans l'équilibre général. Résultat : des tableaux qui capturent brillamment l'essence même du port, son atmosphère particulière, son caractère unique, sans aucune anecdote superflue qui viendrait distraire le regard.

FAQ : Comprendre les paysages de Marquet

Pourquoi Marquet peignait-il toujours depuis une fenêtre en hauteur ?

Ce point de vue en plongée permettait à Marquet d'embrasser l'ensemble du paysage portuaire en un seul regard. Cette position élevée crée naturellement des lignes obliques et diagonales qui structurent puissamment la composition. Elle offre aussi une certaine distance avec l'agitation du port, favorisant l'observation calme et la synthèse visuelle.

Comment Marquet obtenait-il ses gris si nuancés ?

Marquet maîtrisait parfaitement le mélange des couleurs. Ses gris ne sont jamais obtenus par un simple mélange noir-blanc, mais par la combinaison subtile de couleurs complémentaires – bleus et ocres, violets et jaunes – qui créent des gris vibrants, tantôt chauds, tantôt froids, selon la lumière et l'atmosphère qu'il souhaitait rendre.

Quelle est la différence entre Marquet et les impressionnistes dans leurs paysages portuaires ?

Contrairement aux impressionnistes qui fragmentent la touche pour capter les variations lumineuses, Marquet simplifie et synthétise. Il utilise des aplats de couleur, des formes géométriques nettes, et élimine les détails. Là où Monet multiplie les touches colorées, Marquet réduit à l'essentiel avec des masses unifiées.