Paris, années 1860. Dans les petites boutiques de la rue de Rivoli, un trésor venu d'Orient fascine les artistes : les estampes ukiyo-e japonaises. Ces gravures sur bois colorées, qui coûtent le prix d'un bol de ramen au Japon, vont déclencher une révolution visuelle sans précédent. L'ouverture forcée du Japon en 1858 marque le début d'une influence artistique majeure, baptisée japonisme par le critique Philippe Burty en 1872. Pour les paysagistes européens de la fin du XIXe siècle, rien ne sera plus jamais pareil.

Les techniques japonaises réinventent les paysages européens

Imaginez la surprise des peintres parisiens découvrant les œuvres d'Hokusai et Hiroshige à l'Exposition universelle de 1867. Ces estampes ukiyo-e bousculent tous les codes académiques européens. Fini la symétrie parfaite héritée de la Renaissance, place à une composition asymétrique audacieuse où les éléments dansent dans un équilibre imprévu.

Les maîtres japonais utilisent des diagonales vertigineuses, des vues plongeantes, des cadrages qui coupent délibérément les motifs principaux. Un arbre tranché net par le bord de l'image, une vague qui déborde du cadre : ces "erreurs" volontaires deviennent les nouvelles règles de l'art paysager moderne.

Claude Monet collectionne 231 estampes japonaises (Source : Musée Marmottan Monet), dont 48 d'Hiroshige. Cette passion transforme radicalement sa peinture. Dans Seacoast at Trouville (1881), un arbre massif bloque la vue sur l'horizon, technique directement empruntée aux gravures japonaises. Les aplats de couleur vive remplacent les dégradés subtils, les contours s'affirment avec audace.

Vincent van Gogh va encore plus loin. Collectionneur obsessionnel de plus de 400 estampes (Source : Van Gogh Museum), il écrit à son frère : « Mon travail entier est fondé sur le japonais ». Dans ses paysages provençaux, il adopte les contours noirs épais et les couleurs éclatantes des xylographies japonaises.

Les paysagistes européens découvrent une nouvelle vision

Le marchand d'art parisien Tadamasa Hayashi vend plus de 150 000 estampes ukiyo-e entre 1890 et 1901 (Source : Archives Hayashi), témoignant d'un engouement massif. L'Exposition universelle de 1867 à Paris avait ouvert les vannes : soudain, ces gravures inondent les ateliers d'artistes.

Monet trouve dans la série Trente-six vues du mont Fuji d'Hokusai une révélation. Pourquoi peindre un seul paysage parfait quand on peut capturer ses variations infinies ? Il peint alors plus de 30 versions de la cathédrale de Rouen, puis des séries entières : meules, peupliers, nymphéas. Cette approche sérielle, fondamentale dans l'impressionnisme japonisant, devient sa signature.

Edgar Degas structure ses compositions avec des lignes diagonales et verticales empruntées aux estampes. La perspective européenne traditionnelle, avec son point de fuite central hérité de la Renaissance, laisse place à une construction par plans superposés typiquement japonaise.

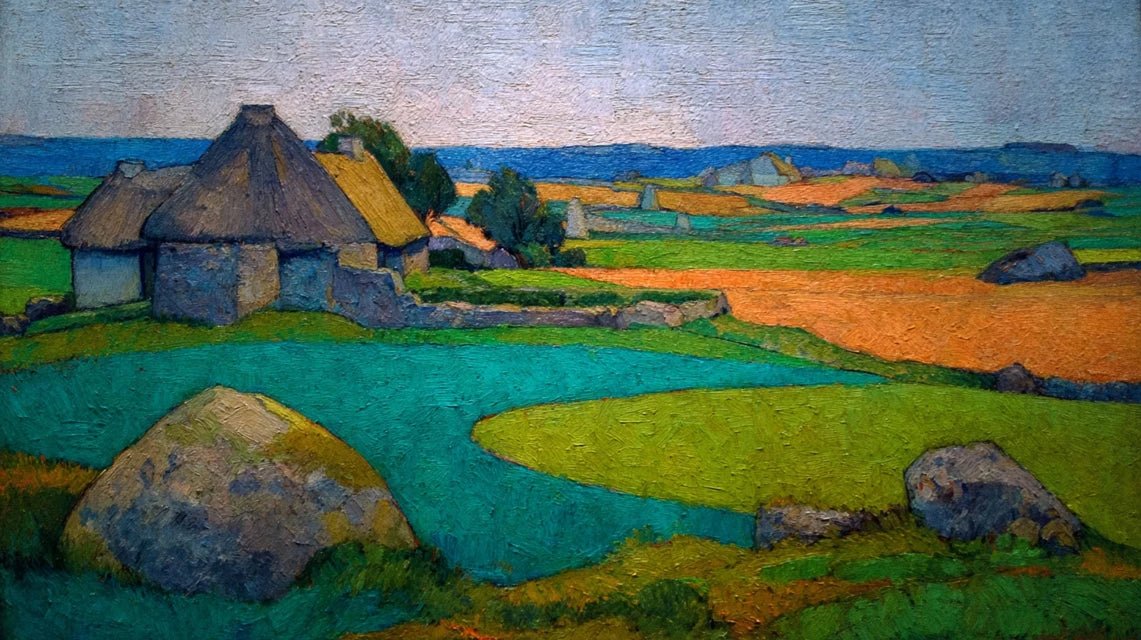

Les thèmes évoluent aussi. Les rochers battus par les vagues, les cascades puissantes, les ponts délicats sur l'eau : autant de motifs japonais qui enrichissent le répertoire paysager européen. Hiroshige représente magistralement le combat perpétuel entre l'océan et les falaises rocheuses, symbolisant l'éternité face au changement. Monet reprend ce thème dans ses marines de Belle-Île, Georges Lacombe dans ses paysages bretons, Henri Rivière dans ses lithographies.

La transformation profonde du regard sur le paysage

Le japonisme ne se limite pas à copier des techniques. Il opère une révolution conceptuelle profonde qui façonne l'art paysager moderne. Les grands récits historiques et religieux disparaissent au profit d'instants fugaces : une branche de cerisier en fleurs, des roseaux courbés par le vent, l'ombre d'un pont sur l'eau.

Cette nouvelle philosophie emprunte au san-sui japonais (littéralement "montagne-eau") son équilibre entre trois éléments fondamentaux : les rochers symbolisant la permanence, l'eau incarnant le mouvement, la végétation représentant le cycle de la vie. Les impressionnistes abandonnent les compositions grandioses pour des scènes intimistes où la nature s'exprime simplement.

Les angles de vue se multiplient spectaculairement. Edvard Munch aligne des arbres verticaux comme dans les estampes pour créer une profondeur émotionnelle dans Summer Night's Dream. Les formats s'allongent, deviennent extrêmement horizontaux ou verticaux. Le vide devient un élément compositif à part entière.

La perspective japonaise privilégie la dissymétrie, place les éléments par groupes de trois, cinq ou sept (jamais en nombres pairs), et fait du déséquilibre apparent une source d'harmonie véritable. Cette approche s'oppose radicalement aux jardins à la française où règnent ordre, symétrie et géométrie.

Les jardins japonisants : paysages vivants réinventés

Le japonisme franchit les limites de la toile pour transformer de véritables paysages réels en œuvres d'art. En 1893, Monet concrétise sa passion en créant à Giverny un jardin aquatique japonisant qui devient son atelier en plein air pendant trois décennies.

Ce jardin reprend fidèlement les principes du paysagisme nippon :

- Asymétrie totale dans la disposition des plantations

- Bassin aux nymphéas traversé par un pont arqué vert

- Végétation luxuriante mais méticuleusement contrôlée

- Technique du shakkei (capture du paysage environnant)

- Dissimulation des limites pour créer l'illusion d'infini

- Irrégularité des formes et des chemins sinueux

D'autres créations japonisantes fleurissent en Europe : le pavillon de thé Midori-no-sato d'Hugues Krafft (1885), les jardins d'Albert Kahn à Paris (1898-1900), le jardin de La Haye conçu par la baronne Marguerite van Brienen en 1910. Ces espaces matérialisent l'influence japonaise sur la conception européenne du paysage.

Les paysagistes adoptent le miegakure (littéralement "cacher-révéler") : selon l'angle de vue, certains éléments apparaissent ou disparaissent, renouvelant constamment la découverte. Le jardin devient un tableau vivant qui évolue avec les saisons, exactement comme les séries d'estampes d'Hokusai et Hiroshige.

Cette révolution paysagère marque un tournant définitif. Les techniques japonaises—composition asymétrique, aplats colorés, cadrages innovants—deviennent les fondements de la modernité picturale. Le regard européen sur le paysage s'est transformé pour toujours, enrichi d'une sensibilité nouvelle venue du Pays du Soleil-Levant.

Questions fréquentes sur le japonisme et les paysages

Comment les estampes japonaises sont-elles arrivées en Europe ?

Après l'ouverture forcée du Japon en 1858, les estampes ukiyo-e ont afflué en Europe, notamment lors de l'Exposition universelle de Paris en 1867. Beaucoup arrivaient comme emballage pour la porcelaine ! Des boutiques spécialisées comme La Porte Chinoise à Paris les vendaient à prix modiques, permettant aux artistes de constituer d'importantes collections.

Quels peintres européens ont été le plus influencés par le japonisme ?

Claude Monet (231 estampes collectionnées), Vincent van Gogh (plus de 400 estampes), Edgar Degas, Paul Gauguin et Mary Cassatt figurent parmi les plus influencés. Monet a même créé un jardin japonisant à Giverny, tandis que Van Gogh a copié directement des estampes d'Hiroshige en peinture à l'huile.

Quelles techniques japonaises ont transformé la peinture de paysage européenne ?

Les principales innovations incluent la composition asymétrique, les vues plongeantes ou ascendantes, les motifs coupés par le cadre, les aplats de couleur sans dégradé, la construction par plans superposés, et l'approche sérielle (peindre le même motif sous différentes conditions). Ces techniques ont révolutionné l'impressionnisme et l'art moderne.