Quand Paul Gauguin pose pour la première fois le pied à Pont-Aven en 1886, il cherche à fuir l'agitation parisienne. Ce petit village breton va devenir le laboratoire de sa révolution picturale. Ses paysages bretons ne sont pas de simples cartes postales : ils incarnent une quête profonde du primitivisme et une expérimentation radicale des couleurs.

Les paysages bretons de Gauguin : recherche du primitivisme à Pont-Aven

Gauguin n'est pas venu en Bretagne par hasard. Entre 1886 et 1894, il y effectue plusieurs séjours, fasciné par une région qui lui semble épargnée par la modernité. Dans une lettre de 1888, il écrit à son ami Émile Schuffenecker : "J'aime la Bretagne : j'y retrouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture."

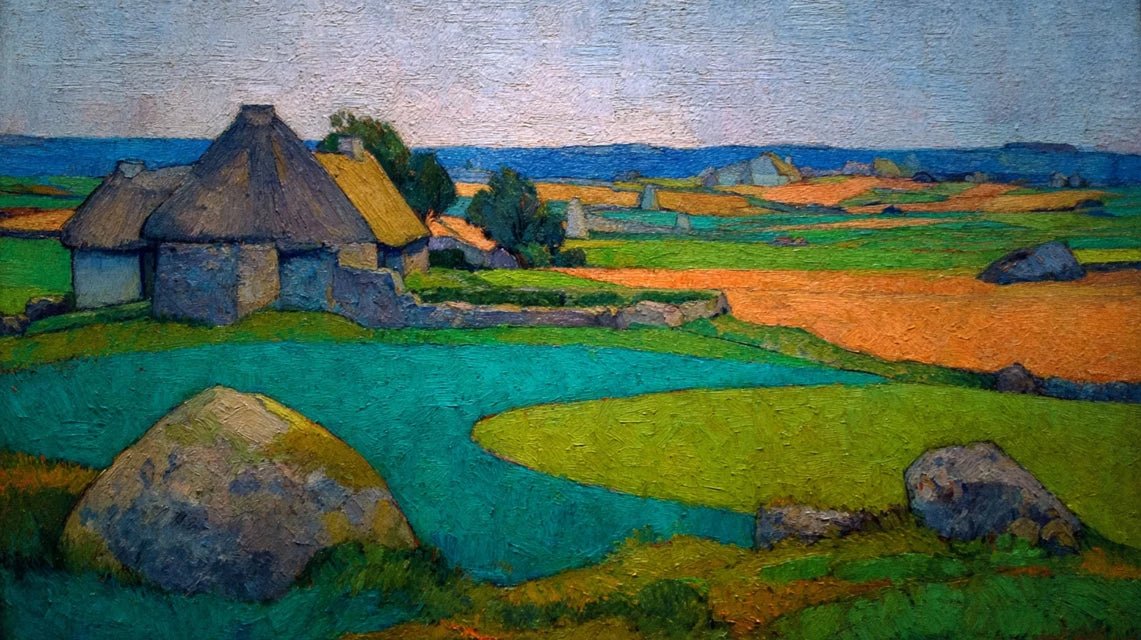

Cette phrase résume tout. Pour Gauguin, la Bretagne incarne une civilisation authentique, loin du monde industriel. Ses toiles comme Paysage de Bretagne. Le Moulin David (1894) montrent des chaumières isolées, des champs aux tracés irréguliers, des villages endormis. Rien à voir avec ses anciennes peintures normandes.

Dans ces compositions bretonnes, Gauguin élimine volontairement tout signe de modernité. Pas d'exploitation agricole rationnelle, pas de référence urbaine, pas d'industrialisation. Seulement des paysages figés dans un temps archaïque, comme suspendus hors de l'histoire. Cette approche marque sa rupture impressionniste et annonce le synthétisme.

Synthèse coloriste et cloisonnisme dans les paysages de Gauguin en Bretagne

L'année 1888 change tout. Lors de son second séjour à Pont-Aven, Gauguin rencontre Émile Bernard et ensemble ils développent une nouvelle approche : le synthétisme. Cette révolution picturale, pierre angulaire du post-impressionnisme, repose sur une idée simple mais radicale. Au lieu de copier la nature, l'artiste doit synthétiser trois éléments : les formes naturelles, ses propres émotions, et les qualités esthétiques de la ligne et de la couleur.

Gauguin rejette l'impressionnisme qu'il juge "sans pensée". Pour lui, la peinture doit chercher au-delà des apparences pour atteindre une réalité spirituelle, une forme d'"abstraction". Il adopte le cloisonnisme, cette technique qui consiste à cerner chaque forme d'un trait sombre, comme dans un vitrail. L'effet est saisissant : les paysages se structurent en zones colorées bien délimitées.

Les caractéristiques du cloisonnisme transforment radicalement ses œuvres bretonnes :

- Des aplats colorés vifs sans nuances subtiles

- Des contours noirs qui dessinent chaque élément comme un vitrail

- La disparition de la perspective classique héritée de la Renaissance

- L'absence d'ombres et de dégradés au profit d'une surface plane

- Une géométrie simplifiée qui épure les formes naturelles

La Vision après le sermon (1888), peinte à Pont-Aven, incarne parfaitement cette nouvelle esthétique. Le tableau provoque une rupture majeure dans l'histoire de l'art post-impressionniste.

Aplats de couleurs pures : la palette des paysages bretons de Gauguin

La lumière bretonne fascine Gauguin. Les ciels gris argentés, les prairies d'un vert intense, le bleu profond de l'Atlantique : tous ces tons imprègnent ses toiles. Mais il ne les reproduit pas fidèlement. Il les transforme, les exagère, les ose.

Le principe de la synthèse coloriste est simple : sacrifier les nuances subtiles pour privilégier les couleurs expressives. Dans les paysages bretons de Gauguin, on découvre des bleus éclatants pour la mer, des verts vibrants pour les collines, des ocres et des rouges chauds pour les terres, des jaunes lumineux qui structurent l'espace.

L'anecdote du Talisman illustre parfaitement sa méthode. En 1888, Gauguin conseille au jeune Paul Sérusier : "Comment voyez-vous cet arbre : il est bien vert ? Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre palette ; et cette ombre, plutôt bleue ? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible."

Cette audace chromatique bouleverse la représentation des paysages. La couleur ne cherche plus la vraisemblance mais l'expression. Elle devient vibration, émotion, musique. Dans Paysannes bretonnes (1894), réalisé lors de son dernier séjour breton, Gauguin juxtapose des jaunes, rouges, verts et bleus éclatants qui magnifient le quotidien rural.

Fait remarquable : quand il revient en Bretagne en 1894 après Tahiti, son expérience polynésienne transparaît dans ses toiles. Le Musée d'Orsay évoque "la Bretagne dans les couleurs de la Polynésie" (Source : Musée d'Orsay). Cette fusion témoigne de l'empreinte durable de ses expérimentations bretonnes.

Les paysages de Bretagne comme manifeste du primitivisme gauguinien

Les œuvres bretonnes de Gauguin vont bien au-delà de simples représentations topographiques. Elles constituent un véritable manifeste du primitivisme, cette quête de l'authentique et du sauvage qui obsède le peintre.

Son primitivisme se manifeste de plusieurs façons dans ses paysages :

- Une Bretagne intemporelle, figée hors du temps moderne et de l'industrialisation

- Des références à l'art populaire breton (visible dans Le Christ jaune, 1889)

- Une simplification radicale pour capturer l'essence spirituelle des lieux

- Le refus de copier servilement la réalité au profit d'une transcription émotionnelle

Octave Mirbeau décrira cette approche comme "un mélange inquiétant et savoureux de splendeur barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, d'imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil."

Gauguin produit en Bretagne plus de 130 toiles, une trentaine de céramiques et plusieurs sculptures majeures (Source : Musée de Pont-Aven). Cette profusion s'explique : c'est en Bretagne qu'il trouve son style, qu'il se découvre vraiment comme artiste. L'École de Pont-Aven, qu'il dirige avec charisme, diffuse ces principes révolutionnaires auprès d'une génération entière.

Son influence est immense. Les paysages bretons imprégnés de primitivisme et de synthèse coloriste marquent les peintres de Pont-Aven, les nabis, puis les fauves et les expressionnistes. En rejetant la simple imitation de la nature, Gauguin ouvre la voie à l'abstraction moderne et à la modernité picturale. Ses expérimentations posent les fondations de la peinture du XXe siècle et offrent aux artistes cette liberté qu'il revendiquait : "le droit de tout oser". Si vous souhaitez enrichir votre intérieur de tableaux paysages qui perpétuent cet héritage révolutionnaire, de nombreuses collections contemporaines s'inspirent de ces mouvements esthétiques fondateurs.

FAQ - Les paysages de Gauguin en Bretagne

Pourquoi Gauguin a-t-il choisi la Bretagne pour développer son style ?

Gauguin recherchait une région préservée de la modernité industrielle, où traditions et culture populaire restaient vivaces. La Bretagne, avec ses paysages archaïques et son authenticité, correspondait parfaitement à sa quête du primitivisme. Il y trouvait le "sauvage" et le "primitif" qu'il cherchait pour refonder sa peinture.

Qu'est-ce que la synthèse coloriste dans les paysages de Gauguin ?

La synthèse coloriste est une technique développée à Pont-Aven qui privilégie les couleurs pures et intenses appliquées en aplats, sans dégradés ni nuances. Gauguin sacrifie la vraisemblance au profit de l'expressivité : les verts deviennent éclatants, les bleus profonds, les jaunes lumineux. La couleur ne reproduit plus la réalité mais exprime l'émotion de l'artiste.

Quelle influence ont eu les paysages bretons de Gauguin sur l'art moderne ?

Les expérimentations de Gauguin en Bretagne ont révolutionné la peinture du XXe siècle. Son rejet de l'imitation de la nature, son usage audacieux de la couleur et sa simplification des formes ont influencé les nabis, les fauves, les expressionnistes et ont ouvert la voie à l'abstraction moderne. L'École de Pont-Aven est devenue un mouvement fondateur de la modernité picturale.