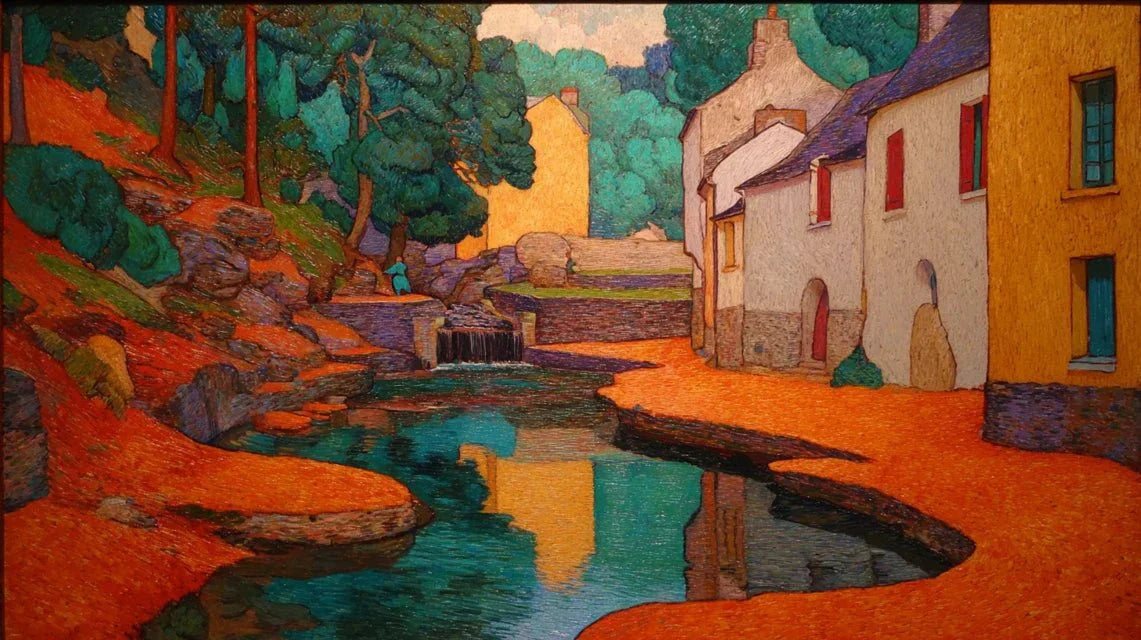

Imaginez un jardin. Maintenant, imaginez-le à travers les yeux de Monet, de Fragonard ou de Le Nôtre. En France, les jardins n'ont jamais été de simples espaces verts. Pendant trois siècles, ils ont été des terrains d'expérimentation où les plus grands peintres ont réinventé leur art dans la peinture de paysage française.

Versailles et l'art de la géométrie parfaite

Au XVIIe siècle, tout est ordre et grandeur. Les jardins historiques à la française ressemblent à des cathédrales végétales. André Le Nôtre trace Versailles comme un architecte dessine un palais. Les peintres de l'art baroque français capturent cette majesté : des allées qui filent vers l'horizon, des bassins miroirs, une nature domptée jusqu'au moindre brin d'herbe.

Ces toiles ne montrent pas vraiment des jardins. Elles exhibent le pouvoir. Chaque parterre en broderie, chaque fontaine jaillissante hurle : "Regardez ce que l'homme peut faire de la nature." Les perspectives infinies reflètent l'ambition d'un roi qui se prend pour le Soleil.

Les peintres baroques privilégient :

- Les vues panoramiques depuis les terrasses qui mettent en scène la grandeur architecturale

- Les perspectives calculées au millimètre pour créer l'illusion d'infini

- L'eau comme élément de prestige avec fontaines monumentales et canaux géométriques

- Les statues mythologiques ponctuant les compositions végétales

Le XVIIIe siècle : quand le jardin devient terrain de jeu

Puis vient le rococo, et tout s'adoucit. Fini la rigueur militaire des parterres. François Boucher et Jean-Honoré Fragonard transforment les jardins en décors de théâtre intime. Dans L'Escarpolette (1767), Fragonard peint une jeune femme qui se balance sous les arbres pendant qu'un admirateur la regarde d'en bas. Le jardin n'impose plus, il séduit.

Les couleurs changent radicalement. Exit les verts sombres et les ors ostentatoires. Place aux roses pâles, aux bleus tendres, aux jaunes poudrés. Les fêtes galantes d'Antoine Watteau montrent des aristocrates qui jouent aux bergers dans des jardins enchantés. On n'est plus à Versailles. On est dans un rêve.

Barbizon : la nature reprend ses droits

Les années 1830 explosent ce qui reste de conventions. L'école de peinture de Barbizon largue les jardins taillés au cordeau. Théodore Rousseau plante son chevalet dans la forêt de Fontainebleau et peint des chênes torturés par le vent, des sous-bois mystérieux, une nature qui n'a rien demandé à personne.

C'est une révolution silencieuse. Camille Corot parcourt la France avec sa boîte de peinture. Il capte l'aube sur les étangs, la brume dans les clairières. Pour la première fois, les peintres travaillent directement devant leur sujet. L'invention du tube de peinture en 1841 (Source : Histoire de l'art, innovation industrielle XIXe siècle) les libère de l'atelier.

Les artistes de Barbizon cherchent l'authenticité :

- La texture rugueuse des écorces et la vie des arbres centenaires

- Les ombres changeantes selon l'heure et la saison

- L'atmosphère humide après la pluie dans les sous-bois

- La vibration de l'air en été et les lumières dorées de l'automne

Rousseau se bat même pour sauver les arbres centenaires menacés par l'administration forestière. Le jardin romantique n'est plus un artifice. C'est un manifeste écologique avant l'heure.

Monet : quand le peintre devient jardinier

Puis Claude Monet achète une propriété à Giverny en 1890. Ce qu'il fait ensuite relève du génie. Il crée un jardin pour le peindre. Pas l'inverse. Des parterres de couleurs vives inspirés des tulipières hollandaises. Un bassin aux nymphéas directement sorti des estampes japonaises qu'il collectionne.

Entre 1883 et 1926, Monet produit plus de 250 tableaux de ce jardin (Source : Musée Marmottan Monet). Il peint les mêmes nymphéas à l'aube, à midi, au crépuscule. Vingt fois, cinquante fois, cent fois. Chaque toile capture une atmosphère différente. La lumière change, les couleurs explosent ou s'éteignent.

Ce jardin de Giverny devient un laboratoire du mouvement impressionniste. Monet n'y cultive pas vraiment des fleurs. Il cultive de la lumière. Ses dernières toiles des Nymphéas dissolvent presque la forme. On ne voit plus l'eau, les plantes, le ciel. On voit de la couleur pure qui vibre. C'est vertigineux.

Les impressionnistes transforment le jardin en terrain d'expérimentation scientifique. Renoir peint les guinguettes et leurs jardins populaires. Caillebotte aligne des rangs de légumes avec une précision d'horticulteur. Le jardin n'est plus un symbole social. C'est un phénomène optique à décrypter.

Pour découvrir des tableaux paysages qui prolongent cet héritage impressionniste, les collections contemporaines offrent de magnifiques interprétations.

Quatre siècles de métamorphoses

Du pouvoir absolu de Versailles à la dissolution lumineuse de Giverny, le jardin français raconte l'histoire de l'art français. Chaque génération d'artistes l'a réinventé. Les jardins baroques imposaient. Les jardins rococo séduisaient. Les forêts romantiques bouleversaient. Les jardins impressionnistes révélaient.

Cette évolution témoigne d'un basculement profond. Au XVIIe siècle, on peignait le jardin pour montrer ce que l'homme pouvait imposer à la nature. Au XXe siècle, on le peignait pour comprendre ce que la nature pouvait révéler sur la perception humaine. Entre les deux : trois cents ans de révolutions esthétiques.

Questions fréquentes sur les jardins dans la peinture française

Pourquoi les jardins à la française sont-ils si géométriques dans les peintures du XVIIe siècle ?

Les jardins à la française reflétaient le pouvoir monarchique absolu. Leur représentation géométrique dans la peinture baroque symbolisait la maîtrise totale de l'homme sur la nature. Les artistes peignaient ces perspectives infinies et ces parterres en broderie comme des manifestes politiques autant qu'esthétiques, glorifiant la grandeur du roi.

Comment l'école de Barbizon a-t-elle changé la représentation des jardins ?

L'école de Barbizon a abandonné les jardins formels pour peindre la nature sauvage. À partir des années 1830, Théodore Rousseau, Camille Corot et leurs compagnons travaillaient en plein air dans la forêt de Fontainebleau. Ils privilégiaient l'observation directe et l'émotion authentique plutôt que l'idéalisation, ouvrant la voie à l'impressionnisme.

Qu'est-ce qui rend le jardin de Giverny si important pour l'art impressionniste ?

Le jardin de Giverny, créé par Claude Monet entre 1883 et 1926, est devenu un laboratoire artistique unique. Monet y a peint plus de 250 toiles, étudiant les variations de lumière et de couleur sur les mêmes motifs. Ses séries des Nymphéas représentent l'aboutissement de la recherche impressionniste sur la perception visuelle et la dissolution des formes dans la lumière.