Imaginez Courbet en 1869, installé dans une petite maison d'Étretat, face à l'océan déchaîné. Un couteau de cuisine à la main, il attaque sa toile avec une vigueur qui étonne ses contemporains. Ce geste radical transforme à jamais la manière de peindre la mer.

Les paysages marins de Courbet : une rupture dans le réalisme pictural

Quand Courbet découvre l'océan au Havre en 1841, il a 22 ans. Cette première rencontre le marque, mais ce n'est qu'en 1854, lors d'un séjour à Palavas sur les bords de la Méditerranée, qu'il commence vraiment à peindre la mer. Et là, tout change.

Fini les scènes de naufrage dramatiques. Terminées les batailles navales héroïques. Courbet invente ce qu'il appelle les « paysages de mer » - une expression qui sonne comme un manifeste. Il ne peint pas des marines, il peint l'océan lui-même, dans sa matérialité brute.

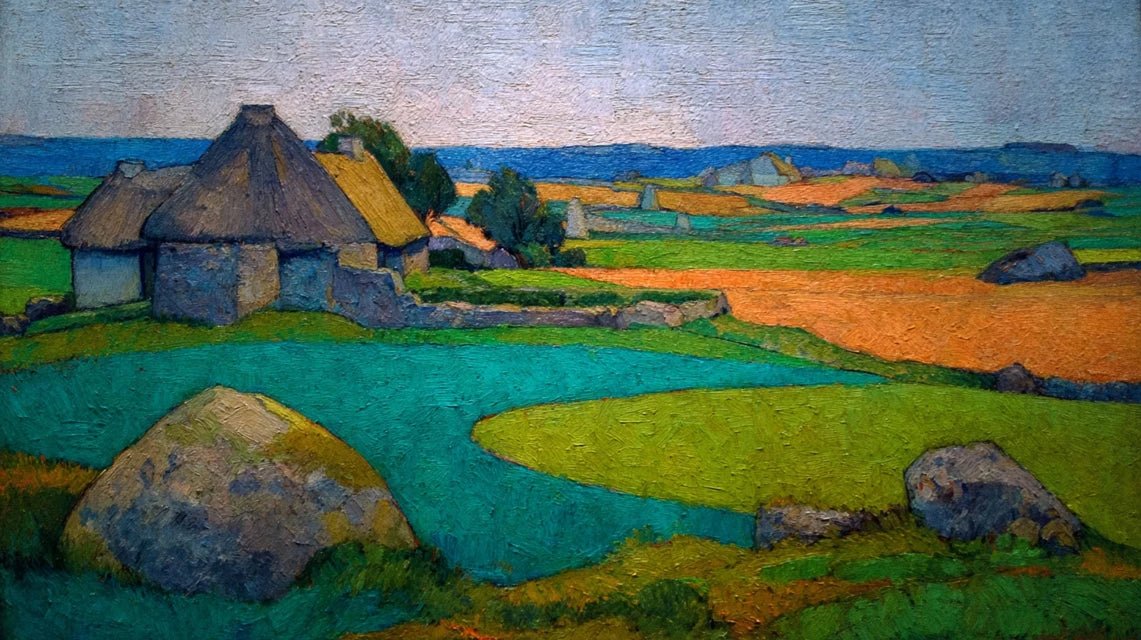

Prenez Les Bords de la mer à Palavas : ce n'est pas vraiment un paysage traditionnel. C'est plutôt une exploration de la matière. L'écume, le sable mouillé, les rouleaux de vagues se mêlent dans un jeu de couleurs qui va du bleu-gris au vert glauque. Le réalisme de Courbet ne photographie pas la nature, il en transmet la sensation physique.

Entre 1865 et 1869, il devient un habitué de la Normandie : Honfleur, Trouville, Deauville, et surtout Étretat. Ces séjours normands donnent naissance à une soixantaine de toiles (Source : Institut Gustave Courbet). L'océan devient son terrain d'exploration pour repousser les limites du réalisme. Cette quête trouve un écho contemporain dans les tableaux paysages qui perpétuent cette tradition de représentation puissante de la nature.

La technique du couteau : matérialiser la puissance de l'océan

La vraie révolution de Courbet se joue dans le geste. Il abandonne progressivement le pinceau raffiné pour le couteau à palette, un outil brutal qui lui permet de travailler la peinture comme une matière épaisse, presque sculpturale.

Maupassant, qui l'a observé travailler, raconte une scène saisissante : « Dans une grande pièce nue, un gros homme graisseux et sale collait avec un couteau de cuisine des plaques de couleur blanche sur une grande toile nue. De temps en temps, il allait appuyer son visage à la vitre et regardait la tempête ».

Cette méthode radicale transforme la représentation de l'océan. Dans La Vague de 1869, les aplats de couleurs appliqués au couteau créent des effets de matière inédits. Les tonalités vert foncé coupent à travers le blanc de l'écume comme une lame. L'eau prend une apparence presque minérale, les vagues ressemblent à des crêtes rocheuses.

Courbet peint vite, très vite. Cette rapidité n'est pas de la négligence, c'est une stratégie pour capturer l'instant. Il veut saisir l'énergie de l'océan avant qu'elle ne s'évapore, restituer les émotions qu'il ressent face aux éléments déchaînés. La matière picturale étirée, raclée, griffée devient une expérience tactile : on ne regarde plus simplement l'océan, on en ressent physiquement la puissance.

La vague comme sujet exclusif : concentration réaliste sur l'océan

Au début, Courbet inclut encore quelques éléments narratifs : des barques échouées, des voiliers à l'horizon. Mais progressivement, il fait le vide. Les embarcations disparaissent. Les rivages s'effacent. Il ne reste que l'essentiel : la vague et le ciel.

Cette épuration radicale atteint son sommet dans les versions les plus abouties de La Vague. Plus de repères humains, à peine quelques rochers qui émergent. Émile Zola saisit parfaitement cette démarche en 1870 : « Courbet a tout simplement peint une vague, une vraie vague déferlant sur le rivage ».

Cette simplicité apparente cache une ambition considérable. Sans échelle humaine, l'océan retrouve sa dimension primordiale, presque archaïque. La vague devient un archétype de la puissance naturelle, débarrassée de toute anecdote, de tout pittoresque.

C'est précisément cette négation de l'homme qui gênait Baudelaire dans le réalisme de Courbet. Mais c'est aussi ce qui fait la force moderne de ces œuvres. Elles ne racontent pas d'histoire, elles confrontent directement le spectateur à l'énergie brute de l'océan. Un défi technique immense : comment rendre la fluidité de l'eau, saisir le mouvement perpétuel de la vague, fixer l'insaisissable ?

Composition et cadrage : l'océan sans narrativité dans les paysages marins

Courbet casse tous les codes de la composition académique. Ses toiles se divisent en trois bandes horizontales : terre, océan, ciel. Mais contrairement aux marines traditionnelles, la ligne d'horizon ne relie rien, elle oppose tout.

Cette ligne crée une tension visuelle permanente. Le regard ne peut pas circuler harmonieusement, il se heurte à cette démarcation brutale entre mer et ciel. Parfois le ciel occupe les deux tiers du tableau, parfois il se réduit pour laisser toute la place à l'océan déchaîné. Ce choix compositional n'est jamais neutre.

Le cadrage serré amplifie encore cet effet. Dans les versions les plus radicales, comme La Vague du musée de Lyon, on perd tout repère spatial. Pas de perspective, pas de recul. Les diagonales formées par les nuages et les vagues poussent notre regard vers la partie la plus écumante. On est immergé, presque noyé dans l'image.

Cette absence de perspective déroute les spectateurs de l'époque. Où se situe-t-on ? À quelle distance de la vague ? Impossible à dire. Et c'est exactement ce que Courbet recherche : une expérience directe, sans médiation, de la puissance océanique. Une approche qui préfigure non seulement l'impressionnisme, mais aussi certaines abstractions du XXe siècle.

La série d'Étretat : variations réalistes sur la puissance de l'océan

L'été 1869 marque l'apogée de cette aventure picturale. Installé à Étretat en Normandie dans une maison battue par les vents, Courbet produit une trentaine de vagues (Source : Musée d'Orsay) ainsi que plusieurs vues des falaises. De cette production intense sortent deux chefs-d'œuvre présentés au Salon de 1870 : La Mer orageuse et La Falaise d'Étretat après l'orage.

Le travail en série représente une nouveauté majeure. Courbet n'exécute pas de simples variations sur un même thème, il explore systématiquement son sujet sous tous les angles. Cette méthode annonce directement les séries des impressionnistes comme Monet sur les meules ou la cathédrale de Rouen.

Chaque tableau de la série d'Étretat présente des caractéristiques uniques :

- Un cadrage différent, parfois serré sur la vague, parfois élargi aux falaises

- Une lumière particulière selon l'heure et les conditions météorologiques

- Une palette chromatique variant du vert foncé au bleu-vert, avec des ciels bruns ou rosés

- Des formats diversifiés, du modeste 60x73 cm aux imposants 117x160 cm

- Des degrés variables de présence humaine, jusqu'à l'élimination totale

Cette variation colorée et compositionnelle témoigne d'une observation minutieuse de la mer déchaînée sous différentes conditions. Les grands formats immergent physiquement le spectateur, les petits concentrent l'intensité de la vague en un motif quasi abstrait.

Ces œuvres rencontrent un succès commercial immédiat, ce qui encourage Courbet à multiplier les versions. Mais au-delà de l'aspect mercantile, elles constituent un véritable laboratoire expérimental où le peintre repousse les limites du réalisme pour saisir ce qui semblait insaisissable : la puissance vivante, mouvante, éternelle de l'océan.

FAQ : Les paysages marins de Courbet

Pourquoi Courbet appelait-il ses œuvres « paysages de mer » ?

Courbet voulait se démarquer de la peinture de marine traditionnelle qui racontait des histoires navales ou des scènes de naufrage. En parlant de « paysages de mer », il affirmait que l'océan lui-même était le sujet, sans narrativité ajoutée.

Quelle technique Courbet utilisait-il pour peindre ses vagues ?

Courbet travaillait principalement au couteau à palette plutôt qu'au pinceau. Cette technique lui permettait d'appliquer une matière épaisse et vigoureuse qui donnait aux vagues une apparence presque minérale et restituait leur puissance physique.

Combien de tableaux de vagues Courbet a-t-il réalisés ?

Durant la période 1869-1870, particulièrement lors de son séjour à Étretat, Courbet a peint environ 60 tableaux sur le thème des vagues et de l'océan, dont une trentaine durant le seul été 1869.