Nicolas Poussin (1594-1665) incarne le classicisme français au XVIIe siècle. Ce peintre philosophe révolutionne la représentation de la nature en appliquant des principes géométriques rigoureux à ses compositions. Ses paysages ne copient pas la réalité mais la transforment selon un idéal qui marie ordre mathématique et émotion poétique. De "Paysage par temps calme" aux monumentales Quatre Saisons, Poussin crée une vision où l'homme trouve sa place dans un univers gouverné par des lois éternelles. Découvrons comment ce maître du Louvre a façonné un genre nouveau : le paysage héroïque et idéalisé.

La composition géométrique dans les paysages de Poussin

Imaginez un peintre qui transforme la nature en équation parfaite. C'est exactement ce que fait Nicolas Poussin, maître de la peinture classique française au XVIIe siècle. Sa révolution ? Appliquer un ordre classique rigoureux à chaque branche, chaque nuage, chaque rocher de ses paysages.

Son secret tient dans un alphabet géométrique : cinq formes simples (carré, cercle, triangle, ovale, rectangle) qu'il assemble comme des pièces de puzzle. Rien n'est laissé au hasard. Chaque arbre trouve sa place dans une grille invisible, créant une composition symétrique qui semble naturelle mais résulte d'un calcul minutieux.

Cette approche rappelle Descartes introduisant l'algèbre dans la géométrie. Poussin fait de même avec la peinture, créant un nouvel ordre de l'imaginaire. Le résultat ? Des tableaux paysages où la géométrie guide le regard sans jamais se montrer, comme une partition musicale invisible qui produit une symphonie visuelle.

Nature idéalisée et paysages de Poussin : l'harmonie classique

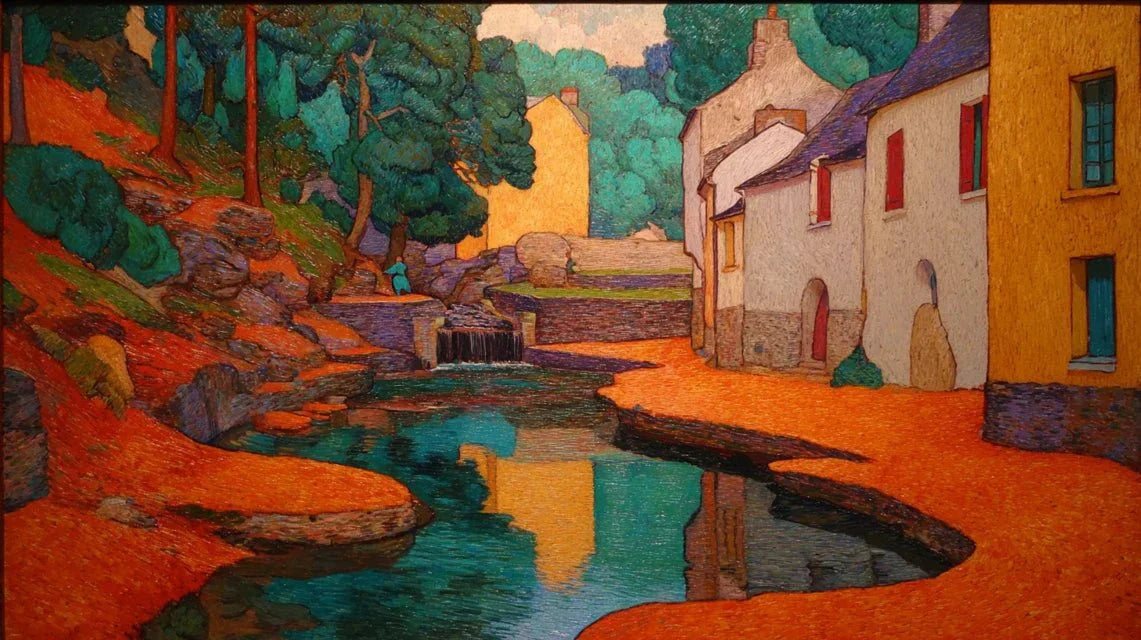

Oubliez les paysages flamands qui copient fidèlement la réalité. Poussin joue dans une autre catégorie. Il ne peint pas ce qu'il voit, mais ce que la nature devrait être dans un monde parfait, créant ce qu'on appellera le paysage héroïque.

Prenez "Paysage par temps calme" (1651). Pas de paysans au travail, mais des bergers arcadiens qui semblent sortis d'un rêve antique. Chaque élément respire le calme absolu. C'est une nature idéalisée qui exprime des émotions pures : la nostalgie douce dans "Paysage avec Polyphème", le tragique violent dans "Paysage avec Pyrame et Thisbé".

Dès 1630, les collectionneurs le remarquent. Ses paysages valent plus cher que ceux de Paul Bril, référence de l'époque. Pourquoi ? Parce que ce maître du Louvre sublime la réalité sans la trahir. Il observe les effets de lumière, capture les atmosphères, puis les réorganise selon un idéal. Cette exactitude naturaliste combinée à une construction intellectuelle crée quelque chose d'unique : des paysages qui semblent plus vrais que nature.

L'ordre classique dans les paysages : architecture et nature

Regardez "Paysage avec les funérailles de Phocion" (1648). Trois histoires s'entrecroisent. L'Histoire d'abord : les cendres d'un général injustement banni. L'architecture ensuite : un temple majestueux vu de face. La nature enfin : rochers, nuages et arbres traités comme des sculptures. Ces trois éléments convergent vers le centre dans une disposition universelle qui semble inévitable.

La technique est millimétrée. Les arbres encadrent strictement la scène. Les plans horizontaux se succèdent avec précision. Poussin oppose souvent une nature domestiquée (jardins, chemins) à une nature sauvage (forêts, torrents), incarnant le stoïcisme pictural qui caractérise sa vision philosophique du monde.

Les temples antiques et les ruines ne sont pas de simples décors dans cette peinture du XVIIe siècle. Ils dialoguent avec la végétation, créant un langage visuel où pierre et feuillage se répondent. Poussin applique les mêmes principes géométriques à l'architecture et à la nature, unifiant sa vision dans une cohérence remarquable.

Les cycles de la nature dans les paysages de Poussin

Les Quatre Saisons (1660-1664) couronnent la carrière du maître. Peintes pour le duc de Richelieu entre 60 et 70 ans, ces œuvres mêlent paysages, travaux agricoles et récits bibliques dans une synthèse spectaculaire.

"L'Été" montre Ruth et Booz dans les champs dorés. "L'Hiver" représente le Déluge avec l'arche de Noé émergeant à peine des eaux sombres. Dans ce dernier, les couleurs froides et le ciel menaçant expriment quelque chose de profond : la vie continue malgré tout, la nature est plus forte que l'homme.

Poussin médite sur le cycle éternel. Dans ses tableaux, des personnages mythologiques meurent et renaissent en fleurs. Cette transformation symbolise notre acceptation des mutations naturelles. La série offre une double lecture temporelle : le temps des saisons qui reviennent chaque année, et le temps sacré des épisodes bibliques qui donnent un sens à l'existence.

Techniques de composition des paysages classiques de Poussin

Voici où Poussin devient vraiment moderne : il fait disparaître l'homme. Les petites silhouettes perdues dans ses paysages tardifs ne sont plus les héros mais de simples témoins. La nature devient le véritable sujet.

Son processus créatif fascine. Pas de peinture sur le motif. Il construit d'abord des maquettes tridimensionnelles avec des figurines de cire qu'il déplace comme un metteur en scène. Cette méthode repose sur plusieurs étapes :

- Construction de maquettes avec figurines de cire pour tester les compositions

- Déplacement des personnages jusqu'à trouver l'équilibre parfait

- Croquis rehaussés de lavis pour fixer lumières et ombres

- Exécution lente du tableau sans jamais peindre d'après nature

- Observation de modèles humains uniquement quand nécessaire

Le chromatisme reste sobre : couleurs retenues, quelques accents vifs calculés, cette lumière poudreuse si caractéristique. Dans les œuvres ultimes comme "Paysage avec Orion aveugle" (1658), la végétation luxuriante envahit tout. L'œuvre devient une allégorie des nuages, une méditation sur les forces éternelles de la nature.

Poussin ne copie pas, il pense. Et cette pensée visuelle le place au sommet des peintres de nature du XVIIe siècle.

FAQ

Qu'est-ce qui caractérise l'ordre classique dans les paysages de Poussin ?

L'ordre classique chez Poussin repose sur une composition géométrique rigoureuse utilisant un alphabet de cinq formes (carré, cercle, triangle, ovale, rectangle). Cette structure mathématique organise chaque élément du paysage selon des principes de symétrie et d'harmonie, créant une nature idéalisée plutôt qu'une copie de la réalité.

Pourquoi parle-t-on de nature idéalisée chez Poussin ?

Contrairement aux paysagistes réalistes, Poussin ne peint pas ce qu'il voit mais recompose intellectuellement la nature selon un idéal classique. Il place des bergers arcadiens dans des décors antiques mythiques, transformant chaque paysage en méditation philosophique sur l'harmonie entre l'homme et la nature.

Quelle est l'importance des Quatre Saisons dans l'œuvre de Poussin ?

Les Quatre Saisons (1660-1664) représentent le testament artistique de Poussin. Ces tableaux associent les cycles naturels des saisons aux épisodes bibliques, exprimant une double temporalité. Ils incarnent la vision mature du peintre sur les lois éternelles de la nature et la place de l'homme dans l'univers.