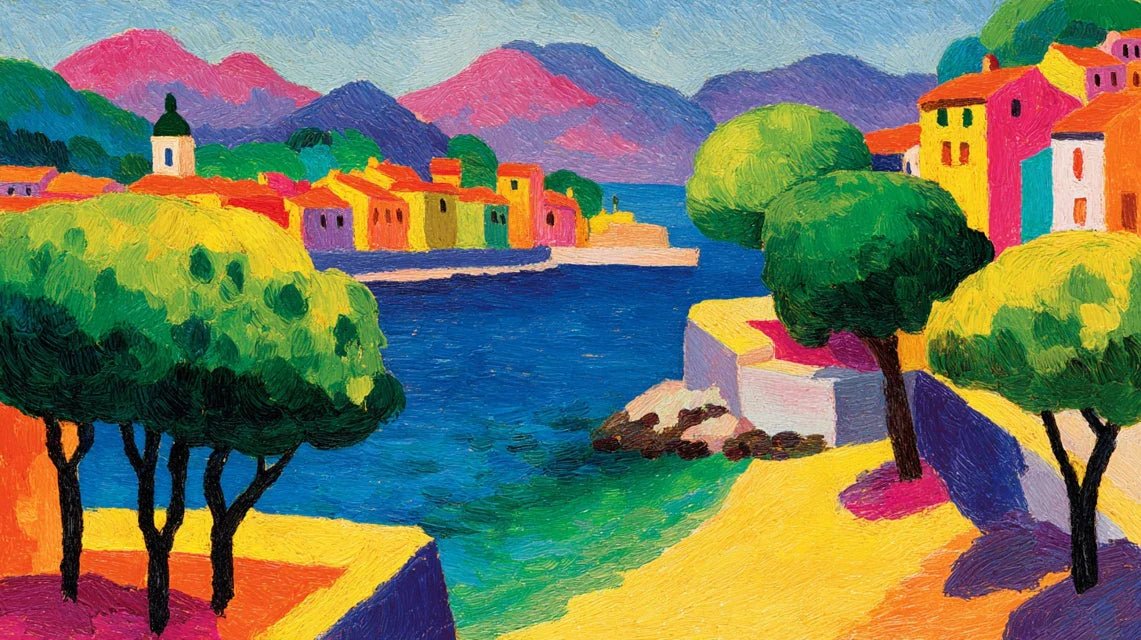

Imaginez Matisse face à la Méditerranée, en cet été 1905 à Collioure. Le soleil éclabousse les façades, l'eau scintille, les collines rougeoient. Au lieu de reproduire fidèlement ce qu'il voit, le peintre saisit son pinceau et explose les couleurs sur la toile. Rouge vif, bleu électrique, vert acide. C'est le début d'une révolution : les paysages de Matisse vont transformer la peinture moderne grâce au fauvisme et à une simplification décorative radicale.

Quand Matisse invente le paysage fauve

L'été 1905 change tout. Matisse débarque à Collioure avec son ami peintre André Derain. Ce petit port catalan, niché entre mer et montagnes, devient leur laboratoire artistique. Ils peignent côte à côte sous le soleil méditerranéen, s'encouragent mutuellement à oser l'impensable : des couleurs pures, violentes, sorties directement du tube. Fini les mélanges subtils, fini l'imitation sage de la nature. C'est la lumière du Sud qui provoque cette libération chromatique.

Dans Paysage de Collioure, les arbres flamboient en vert intense, l'océan vibre en bleu outremer, le ciel explose en teintes qui n'existent nulle part dans la réalité. Matisse peint ce qu'il ressent, pas ce qu'il voit. "Travaillant devant un paysage exaltant, je ne songeais plus qu'à faire chanter mes couleurs", confiera-t-il plus tard. Cette approche expressionniste de la couleur devient la signature de ses paysages fauvistes. La nature méditerranéenne offre une palette éblouissante que Matisse amplifie jusqu'à l'incandescence.

Les recettes de ce nouveau paysage révolutionnaire :

- Des couleurs pures appliquées directement, sans mélange préalable

- Des contrastes violents entre teintes chaudes et froides qui font vibrer la surface

- Zéro ombre grise : à la place, du bleu contre du orange, du rouge contre du vert

- Des touches visibles et spontanées qui affirment : oui, c'est de la peinture, pas une fenêtre

Quand ces toiles sont exposées au Salon d'Automne de Paris en octobre 1905, c'est le scandale. Un critique s'indigne : "Un pot de peinture a été jeté à la face du public !" Un autre parle de "cage aux fauves" en découvrant la salle VII où Matisse et ses compagnons exposent. Le terme est lancé. Matisse et ses amis sont officiellement des "fauves", des bêtes sauvages de la couleur qui défient toutes les conventions académiques.

La simplification : le vrai programme de Matisse

Mais Matisse ne s'arrête pas à l'explosion colorée du fauvisme. Toute sa vie, il va chercher à simplifier, épurer, synthétiser. Son ancien professeur, Gustave Moreau, l'avait prédit dès l'École des Beaux-Arts : "Vous allez simplifier la peinture". Cette prophétie devient le fil conducteur de toute son œuvre paysagiste.

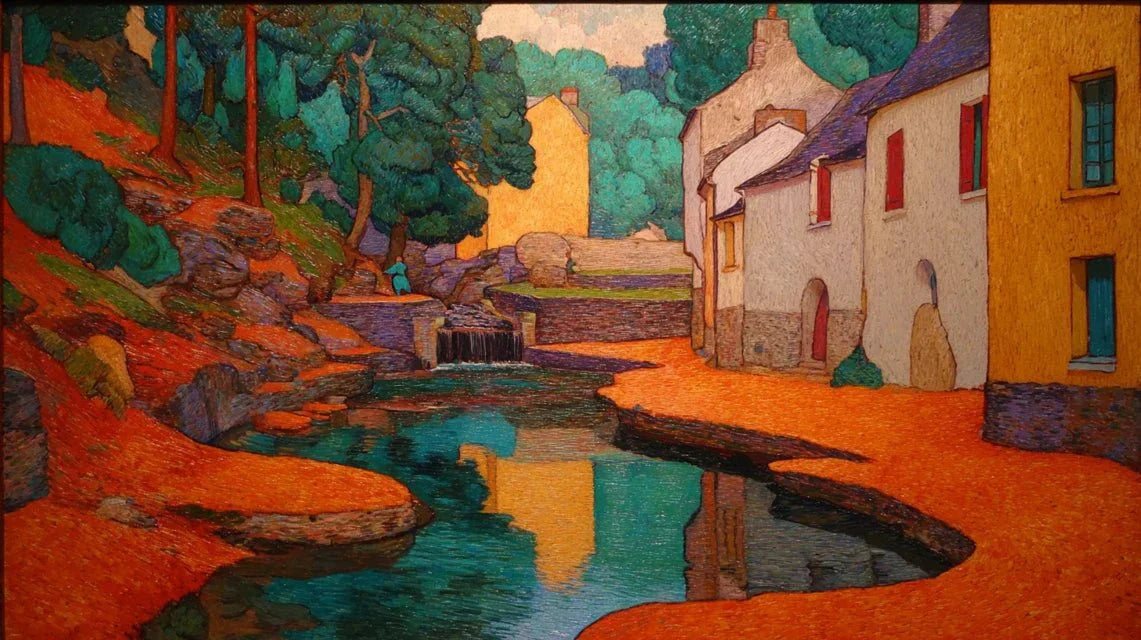

La technique ? Remplacer les dégradés subtils et les modelés complexes par des aplats de couleur francs et assumés. Un arbre ? Une masse verte découpée d'un coup de pinceau. Une colline ? Une courbe de rose ou d'ocre. Le ciel ? Un grand aplat bleu sans nuages ni variations. Dans Rue dans le Midi (1919), les branches noires créent un rythme graphique sur la toile, tandis que des zones restent blanches, non peintes, révélant la toile brute. Même le noir devient paradoxalement lumineux chez Matisse, exprimant l'intensité de la lumière méditerranéenne plutôt que l'ombre.

Cette approche transforme complètement l'idée du paysage héritée de l'impressionnisme. "Je me suis servi de la couleur comme moyen d'expression de mon émotion et non de transcription de la nature", explique-t-il. Chaque élément devient un signe simple et reconnaissable : arabesque sinueuse pour l'arbre, courbe ondulante pour la colline, aplat unifié pour le ciel.

Matisse assume pleinement la platitude décorative de la toile. Pas de profondeur illusionniste, pas de trompe-l'œil cherchant à faire croire que la toile est une fenêtre. La surface reste surface, et c'est précisément là sa force. "Il fallait que je sacrifie la profondeur dans l'espace et la richesse du détail", reconnaît-il. Mais ce dépouillement gagne en intensité émotionnelle ce qu'il perd en détails descriptifs. Ses œuvres fonctionnent comme de véritables tableaux paysages modernes où l'organisation décorative compte plus que la ressemblance au motif naturel.

Du fauve au décoratif : l'évolution du paysage matissien

Après 1910, le style évolue progressivement. La violence fauve s'apaise. Matisse s'installe à Nice en 1917 et son regard sur le paysage change radicalement. Le paysage n'est plus le sujet principal : il l'observe maintenant à travers une fenêtre, comme un tableau dans le tableau. Cette période niçoise marque une transition vers des compositions décoratives plus apaisées et contemplatives.

Dans La Fenêtre ouverte, le motif extérieur se réduit à quelques touches schématiques aperçues par l'embrasure. Il n'occupe qu'un coin de la toile, mais sa présence suffit à créer une respiration, un appel d'air. Matisse explore désormais le dialogue subtil entre l'intérieur rempli de motifs décoratifs textiles et l'extérieur simplifié à l'extrême. Le paysage devient élément d'architecture de la composition globale.

Les années 1930 radicalisent encore la simplification. Les formes deviennent quasi géométriques, les contours ultra-nets. Cette quête culmine avec les fameux papiers découpés : Matisse, malade et alité, découpe directement des formes dans du papier peint à la gouache. "Le papier découpé me permet de dessiner dans la couleur", dira-t-il. Ces compositions, bien que moins directement paysagistes, héritent de toute l'expérience accumulée face à la nature méditerranéenne : même économie de moyens, même puissance chromatique.

Quand la surface devient profondeur

Le génie de Matisse avec le paysage ? Inventer une nouvelle façon de créer la profondeur spatiale. Il abandonne la perspective classique, ces lignes de fuite qui convergent vers un point de fuite hérité de la Renaissance. À la place, il superpose des plans colorés plats comme des coulisses de théâtre.

Dans ses toiles fauves, collines, arbres et ciel s'empilent comme des décors plans juxtaposés. C'est la couleur seule qui crée la sensation de distance : un rose lilacé évoque le lointain, un vert saturé affirme le premier plan. Matisse invente une profondeur chromatique qui ne doit rien à la géométrie perspective traditionnelle.

Cette révolution ouvre la voie à l'art abstrait du XXe siècle. En libérant le paysage de l'imitation naturaliste, Matisse démontre qu'une toile peut fonctionner comme une pure organisation de formes et de couleurs, indépendamment de toute référence au réel. Le dessin devient schématique ? Peu importe, si l'ensemble vibre et respire avec intensité.

Des paysages explosifs de Collioure aux grandes compositions décoratives de sa maturité, Matisse n'a jamais cessé de chercher la même chose : comment dire le plus avec le moins ? Comment faire chanter la couleur à son maximum d'intensité ? Cette synthèse unique entre émotion devant la nature et rigueur décorative fait de ses paysages des œuvres uniques dans l'histoire de l'art. La couleur y est libérée de toute fonction descriptive, l'espace réinventé hors de la perspective, la simplification érigée en principe créateur majeur.

FAQ : Les paysages de Matisse en 3 questions

Qu'est-ce qui caractérise les paysages fauvistes de Matisse ?

Les paysages fauvistes de Matisse se reconnaissent à leurs couleurs pures et violentes appliquées directement sur la toile, sans mélange préalable. L'artiste abandonne la représentation fidèle de la nature pour privilégier l'expression émotionnelle à travers des aplats colorés intenses. Les contrastes sont poussés à l'extrême, les ombres grises remplacées par des couleurs complémentaires, et la touche reste visible et spontanée.

Pourquoi parle-t-on de "simplification décorative" chez Matisse ?

La simplification décorative désigne la démarche de Matisse qui consiste à épurer progressivement ses paysages en éliminant les détails superflus. Il remplace les modelés complexes par des aplats de couleur, transforme chaque élément naturel en signe simple (arabesque pour l'arbre, courbe pour la colline). Cette approche assume la platitude de la toile et privilégie l'organisation décorative de la surface plutôt que l'illusion de profondeur, créant ainsi une nouvelle forme de paysage moderne.

Comment les paysages de Matisse ont-ils évolué après la période fauve ?

Après 1910, Matisse s'éloigne progressivement de la violence colorée du fauvisme. Installé à Nice en 1917, il intègre le paysage dans des compositions d'intérieur où il apparaît à travers une fenêtre, réduit à quelques touches schématiques. Dans les années 1930, la simplification s'intensifie encore, aboutissant à la technique des papiers découpés où Matisse "dessine directement dans la couleur", synthétisant toute son expérience paysagiste en formes pures et colorées.