Imaginez un peintre occidental du 19ème siècle face à l'horizon infini du Sahara. Pas d'arbres pour structurer sa toile. Pas de cathédrale pour ancrer son regard. Juste du sable à perte de vue. Un défi absolu qui a révolutionné l'histoire de l'art.

Les paysages de désert dans la peinture occidentale : un défi de représentation

Cinquante ans. C'est le temps qu'il a fallu aux peintres occidentaux après l'expédition d'Égypte de 1798 (Source : Les Atamanes) pour oser représenter le désert comme sujet principal. Pourquoi tant d'hésitation ? Parce que le désert cassait toutes les règles de l'art académique. Entre 1798 et 1857, les artistes ont multiplié les tentatives infructueuses, cherchant désespérément à appliquer les conventions européennes à ces étendues rebelles.

Les académies enseignaient la perspective classique avec point de fuite, lignes convergentes, profondeur savamment calculée. Mais le désert ne joue pas selon ces règles. Il s'étend en lignes horizontales infinies, refusant toute composition traditionnelle. C'est un vide qui défie le plein, une absence qui s'impose comme présence. Les premiers essais furent des échecs retentissants – le public occidental ne comprenait pas ces toiles dépouillées qui semblaient inachevées.

Les peintres orientalistes ont été les pionniers de cette révolution silencieuse. Pour capturer ces paysages de désert, ils ont dû tout réinventer :

- Installer des ateliers permanents sous le soleil égyptien pour peindre sur place

- Utiliser les tout nouveaux tubes de peinture portables de 1849

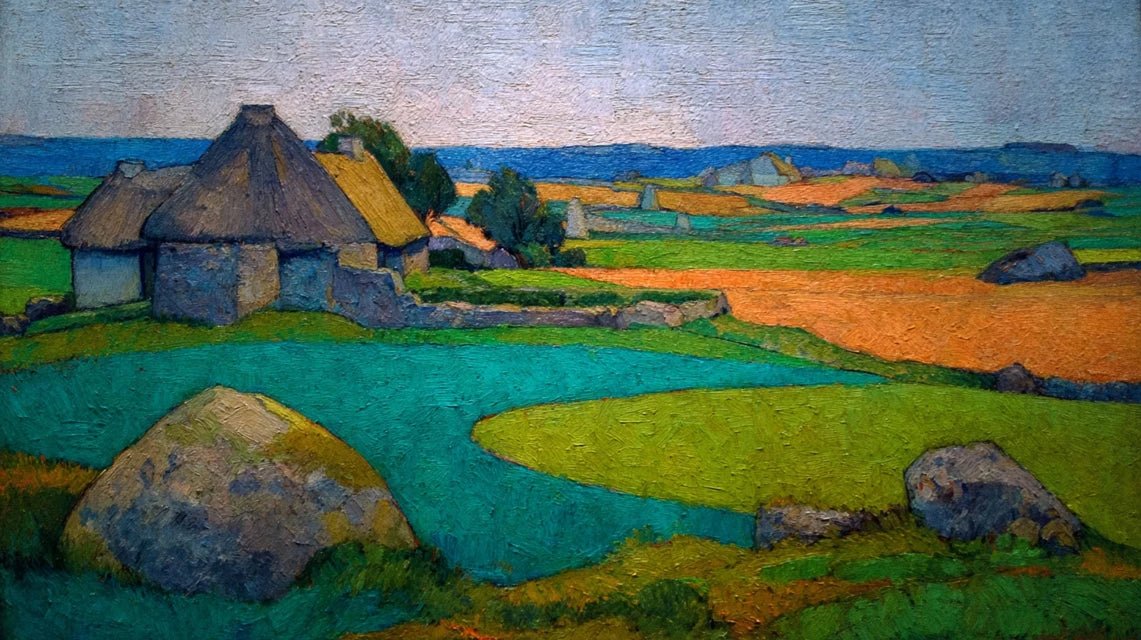

- Abandonner les détails minutieux au profit de masses colorées simplifiées

- Embrasser l'horizontalité pure comme principe d'harmonie

Cette libération a ouvert les portes de l'art moderne. En acceptant le désert tel qu'il est, les peintres ont appris à voir autrement.

Solitude et immensité désertique chez les romantiques allemands

Caspar David Friedrich savait quelque chose que nous avons parfois oublié : face à l'immensité, nous nous découvrons petits et vulnérables. Dans son chef-d'œuvre "Le Voyageur contemplant une mer de nuages", un homme solitaire se tient au bord du vide. Domine-t-il le paysage ou en est-il écrasé ?

Friedrich souffrait de dépression profonde. Ses paysages de désert et tableaux contemplatifs deviennent alors des portraits de l'âme romantique. La solitude de ses personnages de dos n'est pas accidentelle – elle reflète notre condition face à l'univers. Chaque composition, mathématiquement rigoureuse, amplifie ce sentiment vertigineux d'être seul dans l'immensité.

Cette vision romantique continue d'inspirer l'art contemporain. Les tableaux paysages actuels perpétuent cette contemplation de l'immensité où l'homme mesure sa fragilité.

William Turner adoptait une approche différente mais tout aussi puissante. Ses paysages orientaux dissolvent les formes dans la lumière. L'immensité n'est plus géographique mais atmosphérique – on se perd dans ses brumes dorées comme dans un rêve éveillé. Turner privilégiait l'émotion à la précision documentaire, transformant chaque coucher de soleil désertique en symphonie lumineuse.

Techniques picturales pour capturer l'immensité des paysages de désert

Comment peindre le vide ? Les artistes ont trouvé quatre réponses ingénieuses.

La géométrie comme langage. Les dunes ne sont plus des tas de sable mais des courbes pures, presque abstraites. Les rochers deviennent des triangles, des rectangles. Cette simplification radicale paradoxalement renforce l'impact visuel.

La palette de la soif. Ocres brûlés, rouges de terre cuite, blancs aveuglants. En limitant les couleurs, les peintres de paysages de désert intensifient chaque nuance. Le contraste devient brutal, comme le désert lui-même.

Le jeu de l'horizon. Placez la ligne d'horizon très bas : le ciel écrase le spectateur de son poids. Positionnez-la très haut : la terre l'étouffe. Cette tension crée l'immensité par compression ou expansion de l'espace.

La matière qui respire. Les empâtements épais captent la lumière sous différents angles, simulant le grain du sable qui change d'aspect selon le soleil. La peinture devient presque sculpturale. Certains artistes travaillaient directement au couteau pour accentuer le relief, créant des textures tactiles qui invitent le spectateur à toucher la toile.

Paysages de désert américains : l'art de la solitude moderne

En 1949, Georgia O'Keeffe choisit le Nouveau-Mexique comme résidence permanente. Ce n'était pas une fuite – c'était une quête. Au Ghost Ranch, elle a trouvé une solitude féconde, un silence qui permet d'écouter l'essentiel. Chaque matin, elle partait explorer les canyons, collectant ossements et pierres qui deviendraient les sujets de ses toiles monumentales.

Ses paysages de désert transforment les collines rouges en abstractions monumentales. Elle suspend des crânes de vache au-dessus d'horizons infinis, créant une iconographie unique du Sud-Ouest américain qui influence encore la peinture de paysage moderne. Ces images célèbrent la beauté brute du désert américain et font de la solitude non pas une affliction mais un état contemplatif supérieur.

Le Land Art des années 1960 radicalise cette relation. Michael Heizer grave "Double Negative" dans le désert du Nevada : 450 mètres de tranchées qui transforment le paysage en sculpture géante. Son intervention minimale dans l'immensité pose une question essentielle : jusqu'où l'homme peut-il marquer son territoire face aux forces de la nature ?

La composition des paysages de désert : géométrie et horizontalité

Les paysages de désert occidentaux obéissent à une loi non écrite : l'horizontalité règne. Oubliez la perspective centralisée des paysages européens. Ici, tout se stratifie. Sable. Rochers. Ciel. Chaque plan s'empile sur le précédent comme les pages d'un livre ouvert.

Cette lecture horizontale change tout. Votre œil ne plonge pas vers un point focal mais balaie latéralement, dans un mouvement panoramique sans fin. Cette dynamique amplifie le sentiment d'espace illimité. Le spectateur ressent physiquement l'immensité et, avec elle, une certaine solitude contemplative.

Les photographes et peintres contemporains perpétuent ces principes de composition dans leurs œuvres actuelles. Ils maintiennent cette tension dramatique entre l'horizontalité absolue et quelques éléments verticaux – un cactus solitaire, un rocher isolé – qui ponctuent l'immensité comme des exclamations dans le silence.

FAQ : Les paysages de désert dans l'art occidental

Pourquoi le désert a-t-il été si difficile à peindre pour les artistes occidentaux ?

Le désert défie toutes les règles de la perspective classique occidentale enseignées dans les académies d'art. Avec ses lignes horizontales infinies et l'absence de points de fuite traditionnels, il a forcé les peintres à repenser complètement leur approche de la composition. Il a fallu 50 ans après l'expédition d'Égypte pour que les artistes osent enfin en faire un sujet principal.

Comment les romantiques allemands comme Friedrich ont-ils représenté l'immensité désertique ?

Les romantiques allemands ont transformé les paysages de désert en méditations philosophiques sur la condition humaine. Friedrich plaçait des figures solitaires de dos face à des étendues infinies pour exprimer la vulnérabilité de l'homme face à l'immensité de la nature. Cette solitude n'était pas une faiblesse mais une invitation à la contemplation spirituelle.

Quelle est la spécificité des paysages de désert américains dans l'art ?

Les artistes américains comme Georgia O'Keeffe ont abordé le désert avec une approche moderniste et abstraite. Au lieu de le peindre de façon documentaire, ils l'ont géométrisé, créant une iconographie unique du Sud-Ouest avec des crânes d'animaux suspendus et des formations rocheuses monumentales. Le Land Art a ensuite poussé cette relation encore plus loin en transformant le désert lui-même en œuvre d'art.