Imaginez Pierre Bonnard, un matin de 1935, debout devant la baie vitrée de sa villa Le Bosquet. Le mimosa éclate de jaune dans son jardin. Il ne sort pas son chevalet. Il observe, note mentalement, puis referme la porte. Ce n'est que plus tard, dans son atelier, qu'il recréera cette explosion de lumière. C'est toute la singularité de Bonnard : ses paysages de jardins domestiques naissent autant du souvenir que du regard.

Les paysages de Bonnard : une vision intimiste du jardin

Bonnard ne peint jamais les grands panoramas spectaculaires. Pas de Montagne Sainte-Victoire, pas de falaises d'Étretat. Ce qui l'intéresse, ce sont les coins qu'il connaît par cœur : le recoin du jardin domestique où Marthe aime s'asseoir, l'angle de la terrasse d'où l'on aperçoit les toits du Cannet. Cette intimisme n'est pas une limitation, c'est un choix radical. En 1926, quand il achète Le Bosquet au Cannet, il trouve son paradis créatif. Ce jardin en terrasses devient son obsession, son laboratoire de couleurs.

Ses paysages sont habités. Un chat traverse la composition. Une silhouette féminine se devine à l'arrière-plan. Une table mise pour le déjeuner occupe le premier plan. Membre du groupe des Nabis, Bonnard refuse la nature déserte des paysagistes classiques. "Il faut attraper la nature, non pas la copier", dit-il. Cette phrase résonne comme un manifeste : ses jardins domestiques ne sont pas des cartes postales, ce sont des territoires émotionnels.

Jardins domestiques dans les paysages de Bonnard : Le Bosquet et Ma Roulotte

Deux jardins rythment la vie de Bonnard. D'abord Ma Roulotte, en Normandie, acquise en 1912. Le jardin surplombe la Seine, offrant des vues brumeuses, des lumières douces. Les verts y sont mordorés, l'atmosphère vaporeuse. Bonnard y peint une cinquantaine de toiles, capturant cette Normandie humide qu'il aime autant que Monet.

Puis vient Le Bosquet, au Cannet. Tout change. La lumière méditerranéenne explose. Entre 1926 et 1947, ce jardin domestique inspire plus de 300 œuvres (Source : Musée Bonnard, Le Cannet). Les orangers, les mimosas éclatants, les lauriers composent une palette méditerranéenne que Bonnard magnifie. Le jardin mêle les influences : accents espagnols autour du bassin, escaliers italiens, pelouse à la française. Cette diversité nourrit son regard.

"L'Amandier en fleurs" (1930) incarne cette relation fusionnelle. Encore mourant en 1947, Bonnard demande qu'on le retouche : "Ce vert ne va pas. Il faut du jaune." Jusqu'au dernier souffle, le jardin domestique l'obsède. Pour capturer cette même intensité dans votre intérieur, explorez notre collection de tableaux paysages inspirés par cette poésie du quotidien.

Techniques de composition des paysages Bonnard : couleur et lumière dans les jardins

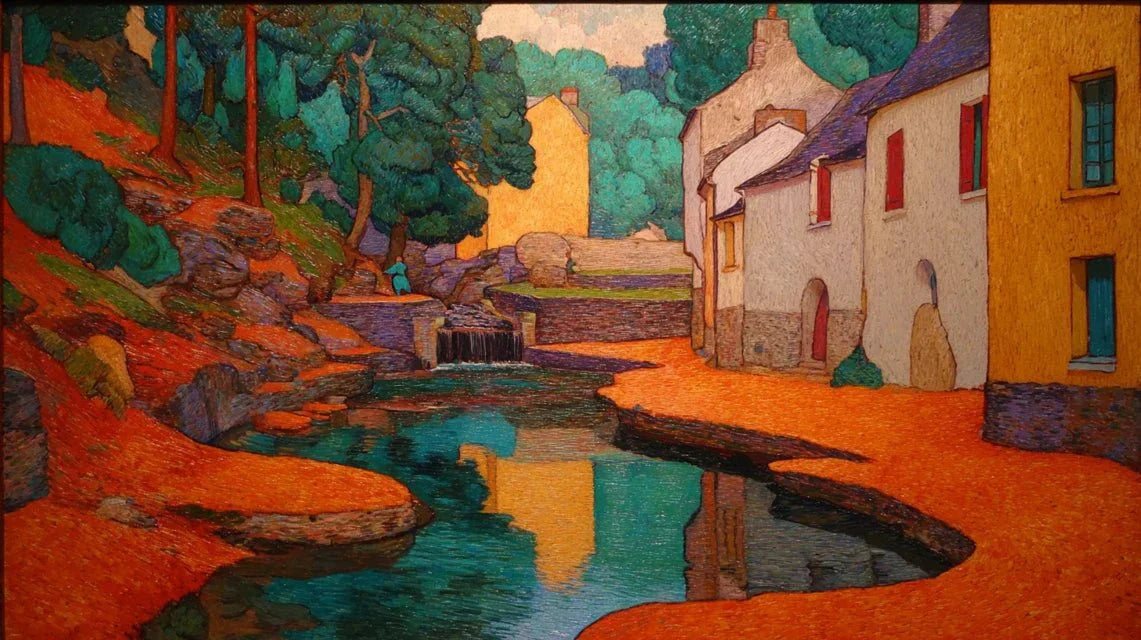

Bonnard travaille différemment. Il observe le jardin, prend des croquis rapides, note les couleurs. Puis il rentre dans son atelier. Là, de mémoire, il recrée. Cette distance change tout. Les détails botaniques s'estompent, les masses colorées s'affirment. Héritier du post-impressionnisme, il développe une palette chromatique unique où les bleus profonds dialoguent avec les oranges éclatants. Les verts vibrent contre les roses.

"L'Atelier au mimosa" (1939-1946) illustre cette méthode. Le mimosa irradie comme un soleil. Pourtant, Bonnard ne l'a pas peint devant le motif. Il l'a reconstruit, enrichi, intensifié. La fenêtre brouille les frontières entre dedans et dehors. En bas à gauche, le visage de Marthe flotte comme un spectre. Elle est morte en 1942, mais Bonnard continue de l'inclure dans ses toiles.

La technique repose sur de petites touches qui construisent progressivement l'espace. Le processus suit ces étapes :

- Observation sur le terrain avec des croquis rapides et des notes de couleur

- Retour à l'atelier où la mémoire transforme l'observation

- Application par petites touches construisant progressivement l'espace pictural

- Reprises constantes, parfois pendant des années

Bonnard travaille plusieurs toiles simultanément, punaisées au mur. Il les reprend pendant des années, cherchant l'équilibre parfait. "Dans la lumière du Midi, tout s'éclaire et la peinture est en pleine vibration", note-t-il en 1946. Cette conscience aiguë des variations chromatiques le distingue.

L'intimisme des paysages de Bonnard : entre intérieur et jardin domestique

L'originalité de Bonnard ? Il refuse de séparer la maison du jardin. Ses compositions paysagères montrent souvent une table au premier plan et le jardin derrière une fenêtre ouverte. La maison se prolonge dans le jardin, le jardin pénètre dans la maison. Cette perméabilité reflète sa vie quotidienne.

Dans "Intérieur blanc" (1932), une nappe occupe le premier plan. Derrière, un paysage méditerranéen baigné de lumière. Les objets domestiques dialoguent avec les arbres. Bonnard utilise les mêmes tonalités dedans et dehors, créant une continuité visuelle. C'est sa signature : l'intimité englobe tout, même la nature.

Marthe apparaît souvent dans ces paysages, silhouette lointaine dans le jardin. Même après sa mort, Bonnard continue de l'inclure. Le jardin domestique devient un espace mémoriel où passé et présent coexistent.

Paysages de jardins domestiques Bonnard : la mémoire comme méthode

Monet plantait son chevalet dans son jardin de Giverny. Bonnard, lui, observe puis rentre peindre de mémoire. "J'ai tous mes sujets sous la main. Je vais les voir. Je prends des notes. Puis je rentre chez moi. Et puis avant de peindre, je réfléchis, je rêve", confie-t-il en 1942.

Cette méthode transforme le jardin domestique en paysage intérieur. Les souvenirs filtrent l'observation, l'émotion enrichit les couleurs. Le résultat transcende le réel sans le quitter. Bonnard garde toujours "un pied sur terre" mais l'autre voyage dans sa mémoire.

Antoine Terrasse, son petit-neveu, rapporte qu'encore mourant, Bonnard demanda qu'on modifie "L'Amandier en fleurs". Cette obsession du juste équilibre coloré fait de chaque paysage un organisme vivant, jamais définitivement achevé.

Les jardins domestiques deviennent des "arrêts du temps", selon sa propre définition de la peinture. Ni reproduction fidèle ni pure invention, ses toiles intimistes occupent un espace intermédiaire. Cette approche unique fait de Bonnard l'un des plus grands coloristes du XXe siècle et le maître incontesté de l'intimisme paysager.

FAQ : Les paysages de Bonnard

Pourquoi Bonnard peignait-il ses jardins de mémoire plutôt que sur le motif ?

Bonnard cherchait à capturer l'essence émotionnelle d'un lieu plutôt que sa reproduction fidèle. En peignant de mémoire dans son atelier, il filtrait l'observation par le souvenir et l'émotion, créant des paysages plus personnels et poétiques. Cette méthode lui permettait aussi de travailler les couleurs sans être contraint par la réalité visuelle immédiate.

Quelle est la différence entre les jardins normands et méditerranéens dans l'œuvre de Bonnard ?

Les paysages normands de Ma Roulotte présentent des tonalités plus sourdes, des verts mordorés et une lumière vaporeuse. Au Cannet, la palette s'illumine : les jaunes éclatants des mimosas, les oranges saturés et les bleus profonds reflètent la lumière méditerranéenne intense. Ces deux univers chromatiques enrichissent considérablement son vocabulaire pictural.

Comment Bonnard intègre-t-il l'intimisme dans ses paysages de jardins ?

Bonnard refuse de séparer l'espace domestique de la nature. Ses compositions montrent souvent une table ou des objets d'intérieur au premier plan, avec le jardin visible par une fenêtre ou une porte. Marthe, son épouse, apparaît fréquemment comme une silhouette dans le jardin, humanisant le paysage. Cette fusion crée des œuvres où le jardin devient une extension de l'intimité domestique.