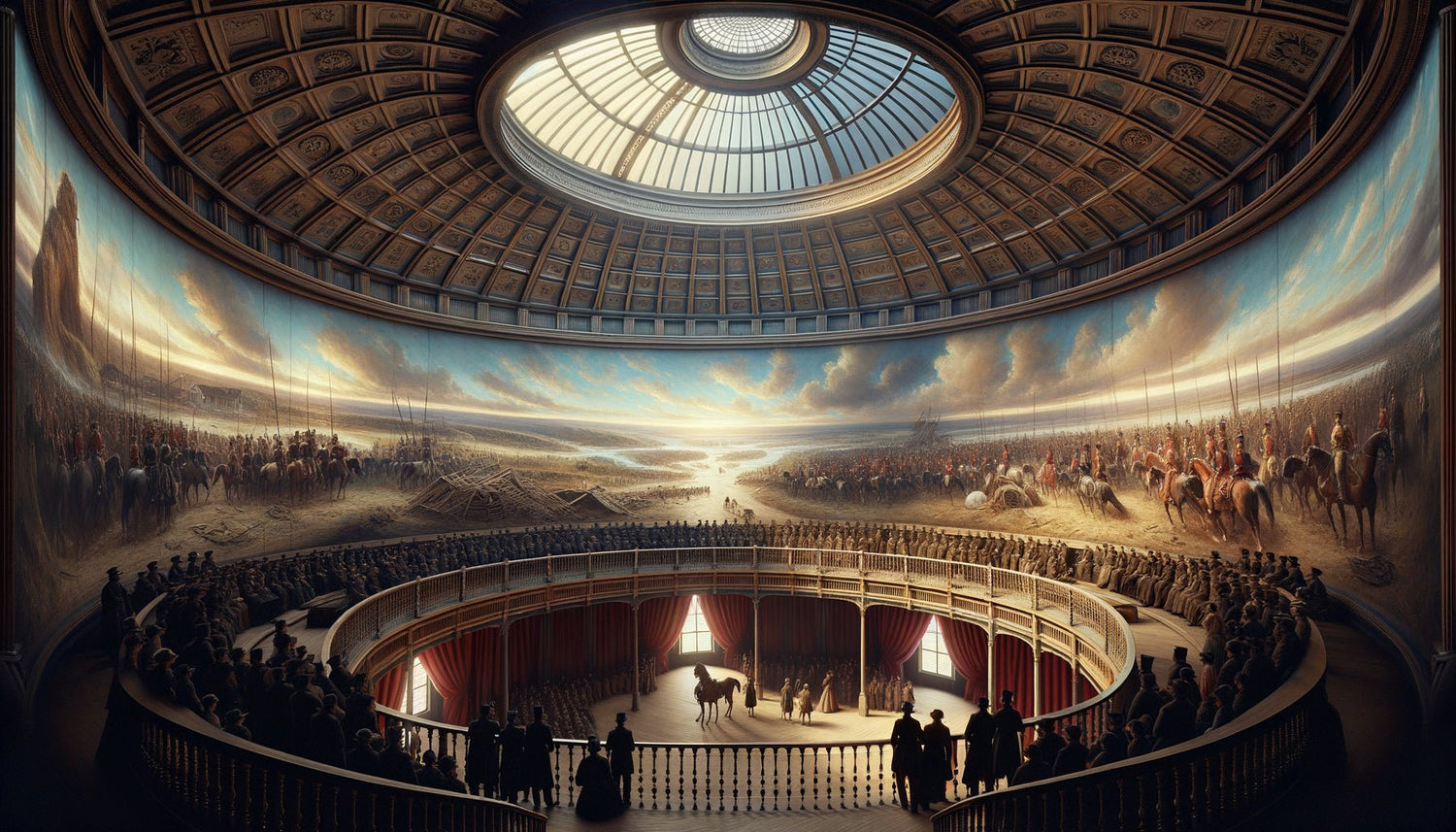

Imaginez une salle ronde plongée dans la pénombre. Vous montez quelques marches, et soudain, une bataille titanesque se déploie à 360 degrés autour de vous. Des soldats surgissent de la fumée, le sol semble vibrer sous les canons, l'horizon s'étend à l'infini. Vous êtes en 1889, et vous vivez l'expérience immersive la plus spectaculaire de votre époque : le panorama rotatif. Bien avant les salles IMAX et la réalité virtuelle, ces cathédrales du spectacle ont révolutionné notre rapport à l'image et à l'espace.

Voici ce que les panoramas rotatifs ont apporté à leur époque : une immersion totale qui abolissait les frontières entre spectateur et spectacle, une démocratisation culturelle sans précédent permettant à tous de voyager sans quitter sa ville, et l'invention d'un langage visuel qui préfigurait le cinéma de plus d'un siècle.

Aujourd'hui, nous sommes saturés d'écrans, habitués aux univers virtuels, blasés par les effets spéciaux. Pourtant, nous cherchons désespérément cette sensation d'émerveillement, cette capacité à nous transporter ailleurs, à ressentir plutôt qu'à simplement regarder. Les pionniers des panoramas circulaires avaient résolu cette équation avec une toile, de la peinture et un génie architectural stupéfiant.

Rassurez-vous : redécouvrir cette révolution oubliée ne demande pas d'être historien de l'art. Il suffit de comprendre comment ces visionnaires ont transformé la peinture en expérience, l'observation en sensation, le divertissement en art total.

Je vous propose un voyage dans ces temples de l'illusion où les paysages immersifs ont fait battre le cœur de millions de spectateurs, de Paris à New York, de Londres à Moscou.

1787 : La naissance d'une révolution visuelle

Tout commence avec Robert Barker, un peintre irlandais installé à Édimbourg. En 1787, cet artiste obsédé par la perspective dépose un brevet pour une invention qu'il nomme panorama – du grec pan (tout) et horama (vue). Son intuition géniale ? Abandonner le cadre rectangulaire traditionnel pour envelopper le spectateur dans une toile circulaire continue.

Le premier panorama rotatif ouvre ses portes en 1794 à Leicester Square, Londres. L'effet est foudroyant. Les visiteurs montent une plateforme centrale et découvrent une vue à 360 degrés de la ville depuis les hauteurs. Pas de bords, pas de limites, pas d'échappatoire au regard. Pour la première fois dans l'histoire de l'art occidental, le paysage circulaire ne se contemple plus : il vous habite.

La technique est aussi simple qu'ingénieuse : une toile monumentale – souvent 15 mètres de haut sur 100 mètres de circonférence – tendue dans un bâtiment cylindrique. Le public se tient au centre, sur une plateforme surélevée, séparé de la toile par un espace savamment calculé. La lumière zénithale, filtrée par un velum, élimine les ombres portées. Des éléments en trois dimensions – faux terrain, accessoires, végétation – comblent l'espace entre la plateforme et la toile, brouillant la frontière entre réel et peint.

L'architecture de l'illusion parfaite

Les bâtiments abritant ces panoramas immersifs sont des prouesses architecturales. À Paris, le Panorama des Champs-Élysées devient une attraction incontournable dès 1799. Ces rotondes monumentales, souvent coiffées de coupoles vitrées, ponctuent les grandes capitales comme des temples dédiés à l'émerveillement.

L'expérience commence dès l'entrée. Les spectateurs empruntent des corridors sombres et sinueux – une transition calculée pour déconnecter du monde extérieur. Cette antichambre ténébreuse prépare psychologiquement à la révélation. Puis, soudain, l'explosion lumineuse : le paysage circulaire se déploie dans toute sa splendeur.

Les créateurs de panoramas rotatifs maîtrisent l'art du trompe-l'œil comme personne. Ils jouent sur la perspective atmosphérique, adoucissant les contours lointains, saturant les premiers plans. Ils étudient l'anatomie, la botanique, l'architecture militaire avec une rigueur quasi scientifique. Certains panoramistes voyagent des mois pour capter chaque détail d'un site – relief, végétation, couleur du ciel, qualité de la lumière.

Le spectacle qui tourne vraiment

L'évolution majeure survient dans les années 1880 avec l'invention du panorama rotatif mobile. Cette fois, ce n'est plus le spectateur qui se déplace mentalement, mais la plateforme elle-même qui pivote lentement. Les Parisiens découvrent ainsi des voyages mécanisés : une croisière sur la Seine, une traversée des Alpes, une expédition en Orient.

Le mécanisme est d'une complexité fascinante. Un système hydraulique ou à vapeur fait tourner la plateforme centrale – parfois 20 mètres de diamètre et pouvant accueillir 200 personnes – à une vitesse de quelques mètres par minute. Pendant ce temps, des décors peints défilent sous leurs yeux, créant l'illusion parfaite du mouvement. Des effets sonores, des parfums diffusés, parfois même des vibrations simulant le roulis d'un bateau, complètent l'immersion sensorielle.

Quand le divertissement devient phénomène de masse

Les panoramas circulaires ne sont pas réservés à une élite cultivée. Au contraire, ils incarnent la démocratisation culturelle du XIXe siècle. Pour quelques centimes, l'ouvrier parisien visite le Caire, le docker londonien assiste à la bataille de Waterloo, la couturière new-yorkaise contemple les Alpes suisses.

Les chiffres donnent le vertige. Le Panorama de la Bataille de Sedan, exposé à Paris en 1883, attire plus de 1,5 million de visiteurs. À son apogée, Paris compte une dizaine de rotondes actives simultanément. Londres, Bruxelles, Berlin, Vienne, New York suivent le mouvement. On estime qu'entre 1880 et 1900, plus de 50 millions de personnes ont visité un panorama immersif quelque part dans le monde.

Cette popularité s'explique par une soif de découverte dans une société en pleine transformation. L'industrialisation enferme les travailleurs dans les usines et les bureaux. Les paysages circulaires offrent une échappatoire, une fenêtre sur un ailleurs fantasmé mais visuellement crédible. Ils nourrissent aussi l'imaginaire colonial et nationaliste : batailles glorieuses, territoires conquis, peuples exotiques deviennent spectacles consommables.

Les thèmes qui enflamment les foules

Si les panoramas rotatifs abordent tous les sujets, certaines thématiques dominent. Les batailles historiques arrivent en tête : Waterloo, Gettysburg, Rezonville, la prise de la Bastille. Ces reconstitutions monumentales mêlent précision documentaire et dramaturgie épique. Les artistes consultent des vétérans, étudient les uniformes, reconstituent le terrain avec l'exactitude d'un cartographe.

Les voyages pittoresques constituent l'autre grand filon : Alpes enneigées, canaux vénitiens, déserts africains, temples asiatiques. Ces paysages immersifs satisfont une curiosité géographique à l'ère où la photographie reste rare et le voyage lointain inaccessible pour la majorité.

Quelques panoramas s'aventurent dans la science-fiction avant la lettre. Le Mareorama, présenté à l'Exposition universelle de 1900, simule une traversée maritime de Marseille à Constantinople. Les spectateurs embarquent sur un faux navire dont le pont tangue, pendant que des toiles peintes défilent latéralement, figurant la côte qui s'éloigne. Le vent marin, reconstitué par des ventilateurs, l'odeur d'iode, le cri des mouettes enregistrés : tout concourt à l'illusion totale.

Le crépuscule d'une ère spectaculaire

Paradoxalement, c'est leur succès qui précipite le déclin des panoramas rotatifs. L'arrivée du cinématographe en 1895 propose une immersion différente mais tout aussi puissante, avec un avantage décisif : le mouvement réel, capté par la caméra. Les images animées, infiniment reproductibles et distribuables, offrent une flexibilité que les monumentales installations fixes ne peuvent égaler.

Les coûts d'exploitation achèvent de condamner le modèle. Créer un panorama circulaire demande des mois de travail à une équipe d'artistes, des bâtiments dédiés, un entretien constant. Le cinéma, lui, se contente d'une salle obscure et d'un projecteur. En quelques années, les rotondes ferment les unes après les autres, leurs toiles sont découpées, vendues, détruites.

Pourtant, quelques survivants témoignent encore de cette époque glorieuse. Le Panorama de la Bataille de Waterloo, à Waterloo en Belgique, créé en 1912, accueille toujours des visiteurs émerveillés. Le Panorama de Borodino à Moscou, représentant la bataille napoléonienne de 1812, reste un monument patriotique majeur. À Lucerne, le Panorama de la Bataille de Sempach conserve intact son pouvoir d'évocation.

L'héritage invisible des cathédrales de l'illusion

Si les panoramas rotatifs ont disparu du paysage culturel, leur influence irrigue toute la culture visuelle moderne. Le cinéma leur doit l'idée d'une immersion collective dans un espace dédié, séparé du quotidien. Les effets spéciaux, les décors en trois dimensions, la synchronisation son-image : tout était déjà présent, en germe, dans ces installations du XIXe siècle.

Les parcs d'attractions contemporains, avec leurs simulateurs et leurs dark rides, perpétuent directement la tradition des paysages immersifs. Disneyland n'est-il pas, au fond, un gigantesque panorama rotatif où c'est le visiteur qui se déplace à travers des scènes minutieusement orchestrées ?

Plus récemment, la réalité virtuelle et les installations immersives – pensez aux Bassins de Lumières à Bordeaux ou à l'Atelier des Lumières à Paris – réinventent avec des moyens numériques ce que les panoramistes du XIXe siècle accomplissaient avec de la peinture et de l'ingéniosité. Cette filiation directe démontre que les panoramas circulaires n'étaient pas un simple divertissement passager, mais une révolution perceptuelle dont nous explorons encore les possibilités.

Prolongez la magie de l'immersion chez vous

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysages qui capturent cette sensation d'infini et de profondeur qui faisait le succès des panoramas rotatifs.

Retrouver l'émerveillement des premiers spectateurs

L'histoire des panoramas rotatifs nous rappelle une vérité essentielle : l'émerveillement ne dépend pas de la sophistication technologique, mais de la capacité à créer une expérience totale, cohérente, qui engage tous nos sens et notre imagination.

Ces visionnaires du XIXe siècle, avec leurs moyens limités, ont accompli ce que beaucoup de créateurs numériques peinent à atteindre aujourd'hui : nous faire oublier le dispositif pour ne vivre que l'expérience. Quand un ouvrier de 1885 sortait du Panorama de la Bataille de Champigny, les jambes encore tremblantes de la canonnade imaginaire, il avait vécu quelque chose d'irréversible – un déplacement mental et émotionnel qui élargissait son monde.

Aujourd'hui, intégrer cette philosophie dans nos intérieurs signifie choisir des œuvres qui ne décorent pas simplement un mur, mais qui ouvrent des fenêtres vers d'autres horizons. Un paysage immersif correctement choisi transforme une pièce en espace de contemplation, en invitation au voyage mental, en respiration visuelle dans nos vies surchargées.

L'héritage des panoramas circulaires nous enseigne aussi l'importance du rituel de contemplation. Ces spectacles imposaient un temps dédié, une posture d'ouverture, une disponibilité mentale. À l'ère du scrolling infini et de l'attention fragmentée, redécouvrir ce rapport contemplatif à l'image devient un acte presque révolutionnaire.

Les créateurs de panoramas rotatifs ont inventé le divertissement de masse, mais ils ont aussi démontré que popularité et qualité ne s'opposent pas nécessairement. Leurs œuvres séduisaient simultanément le regard naïf de l'enfant et l'œil expert du connaisseur – une ambition que tout créateur devrait nourrir.

Questions fréquentes sur les panoramas rotatifs

Peut-on encore visiter des panoramas rotatifs aujourd'hui ?

Oui, quelques panoramas circulaires historiques ont survécu et restent ouverts au public. Le plus célèbre est sans doute le Panorama de Waterloo en Belgique, créé en 1912 et magnifiquement restauré. Il représente la bataille de Waterloo sur une toile de 110 mètres de circonférence. En Suisse, le Bourbaki-Panorama de Lucerne (1881) reste parfaitement conservé. En France, le Panorama de Jérusalem à Sainte-Anne-d'Auray offre une vision unique de la ville sainte. Ces sites constituent des témoignages précieux d'un art disparu et méritent absolument le détour. L'expérience reste saisissante même pour un spectateur contemporain habitué aux effets spéciaux numériques. La monumentalité, la patience du détail, la cohérence de l'illusion continuent de fasciner. Plusieurs de ces panoramas immersifs historiques proposent désormais des dispositifs de médiation numérique qui enrichissent la visite sans dénaturer l'expérience originale.

Comment les artistes créaient-ils ces immenses toiles circulaires ?

La réalisation d'un panorama rotatif constituait un véritable exploit logistique et artistique. Le processus commençait par des études préparatoires intensives : voyages sur site, croquis, photographies (après 1850), consultations d'experts. L'équipe – souvent 10 à 20 artistes – travaillait dans des ateliers spéciaux équipés de plateformes mobiles permettant d'atteindre tous les points de la toile monumentale. Le peintre principal établissait la composition générale et les perspectives, puis différents spécialistes intervenaient : figuristes pour les personnages, animaliers, paysagistes, architectes pour les bâtiments. La toile, tissée en plusieurs lés cousus ensemble, était tendue sur un châssis provisoire pendant la création, puis transportée et installée dans la rotonde. Le travail durait généralement 6 à 18 mois. La difficulté majeure consistait à maintenir une cohérence lumineuse et chromatique sur toute la circonférence, en anticipant l'effet de l'éclairage zénithal final. Certains panoramistes comme Paul Philippoteaux ou Louis Dumoulin atteignaient une virtuosité technique stupéfiante, créant des paysages circulaires d'un réalisme hallucinant.

Pourquoi cette fascination pour les panoramas aujourd'hui ?

Le regain d'intérêt pour les panoramas rotatifs s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'histoire des médias immersifs et la généalogie de nos expériences visuelles contemporaines. Les historiens de l'art redécouvrent ces dispositifs comme des jalons essentiels entre la peinture classique et le cinéma, voire la réalité virtuelle. Sur le plan esthétique, ces œuvres démontrent qu'une technologie analogique simple peut créer une immersion aussi puissante que les dispositifs numériques les plus sophistiqués – une leçon précieuse à l'heure de l'inflation technologique. Philosophiquement, les panoramas immersifs interrogent notre rapport au spectacle, à la représentation, à la construction de l'imaginaire collectif. Ils témoignent aussi d'un moment historique unique où le divertissement populaire et l'ambition artistique convergeaient sans complexe. Enfin, dans notre époque saturée d'écrans individuels, l'idée d'une expérience collective, ritualisée, dans un espace dédié, retrouve une certaine séduction. Les installations immersives contemporaines, de teamLab aux expériences de réalité virtuelle collective, perpétuent directement cet héritage des paysages circulaires du XIXe siècle, prouvant que l'innovation véritable dialogue toujours avec l'histoire.