Imaginez une époque où regarder un paysage nécessitait un cadre. Littéralement. Au XVIIIe siècle, les aristocrates anglais se promenaient dans leurs domaines munis d'un Claude glass – un miroir teinté – ou d'un cadre portable pour composer la nature comme une toile. Cette pratique n'était pas une excentricité : elle incarnait le mouvement Picturesque, une révolution esthétique qui a transformé notre façon de voir le monde naturel.

Voici ce que le mouvement Picturesque nous a légué : une grammaire visuelle pour apprécier les paysages, des jardins conçus comme des tableaux vivants, et l'idée révolutionnaire que la nature sauvage pouvait être belle. Trois concepts qui ont façonné l'architecture paysagère moderne et notre conception même du décor naturel.

Vous regardez peut-être un jardin anglais, une composition florale asymétrique ou même une photo Instagram de cascades sans réaliser qu'un code esthétique vieux de 250 ans guide votre regard. Cette codification du beau naturel semble aujourd'hui invisible, intégrée à notre culture visuelle. Pourtant, comprendre le Picturesque, c'est découvrir pourquoi certains paysages nous émeuvent instantanément tandis que d'autres nous laissent indifférents.

Rassurez-vous : nul besoin d'être historien de l'art pour saisir cette esthétique. Le mouvement Picturesque parle un langage universel – celui de la composition, de la texture et de l'émotion face à la nature. Je vous propose de découvrir comment l'Angleterre georgienne a inventé notre regard moderne sur les paysages, et comment cette vision continue d'influencer la décoration contemporaine.

Quand la nature n'était pas assez naturelle : la naissance du Picturesque

Au milieu du XVIIIe siècle, l'élite anglaise revenait du Grand Tour – ce voyage initiatique en Italie – avec des bagages remplis de peintures de Claude Lorrain et Salvator Rosa. Ces artistes représentaient des paysages idéalisés : ruines romantiques, arbres tortueux, cascades dramatiques, lumières dorées. Le problème ? La campagne anglaise, avec ses champs géométriques et ses pelouses impeccables, ne ressemblait en rien à ces compositions italiennes.

William Gilpin, pasteur et théoricien, formula alors une question révolutionnaire en 1768 : qu'est-ce qui rend un paysage digne d'être peint ? Sa réponse donna naissance au mouvement Picturesque, un concept qui se situait entre le Beautiful (le beau lisse et harmonieux) et le Sublime (la terreur grandiose des montagnes). Le Picturesque célébrait la rugosité, l'irrégularité, la variété – tout ce qui créait un intérêt visuel.

Cette esthétique établit des critères précis pour juger un paysage. Il fallait de la texture : écorces rugueuses, pierres moussues, surfaces irrégulières qui accrochaient la lumière. De la complexité : des plans superposés, des chemins sinueux qui cachaient puis révélaient des vues. De l'imperfection calculée : un arbre penché valait mieux qu'un spécimen parfaitement droit, une ruine artificielle surpassait un édifice neuf.

Les trois règles d'or pour composer un paysage pittoresque

Le mouvement Picturesque n'était pas une philosophie abstraite. Ses théoriciens – Gilpin, Uvedale Price, Richard Payne Knight – ont codifié des principes compositionnels que les propriétaires terriens appliquaient littéralement à leurs domaines.

La règle de la variation

Un paysage pittoresque multiplie les contrastes : lumière et ombre, hauteurs et creux, espaces ouverts et fermés. Les jardins anglais ont abandonné les parterres symétriques français pour créer des successions de tableaux – chaque point de vue offrant une composition distincte. On plantait stratégiquement un bosquet d'arbres sombres pour encadrer une prairie ensoleillée, créant ce jeu d'ombres et de lumières caractéristique.

La règle de la rugosité

Exit les surfaces lisses. Le Picturesque valorisait les textures contrastées : pierres brutes contre végétation luxuriante, troncs noueux contre feuillages délicats. Dans les jardins, on laissait volontairement vieillir certains éléments, on construisait des folies – ces fausses ruines gothiques ou temples grecs artificiellement vieillis. Cette recherche de l'usure authentique ou simulée créait une profondeur visuelle que les jardins classiques ne possédaient pas.

La règle de l'irrégularité

Les lignes droites étaient bannies. Un chemin pittoresque serpente, révélant progressivement le paysage. Un lac prend une forme naturelle, irrégulière, plutôt que géométrique. Cette asymétrie calculée créait un sentiment de découverte, invitant à l'exploration. Capability Brown, le plus célèbre paysagiste anglais, transformait des propriétés entières selon ces principes, détournant des rivières et replantant des forêts pour créer des vues pittoresques.

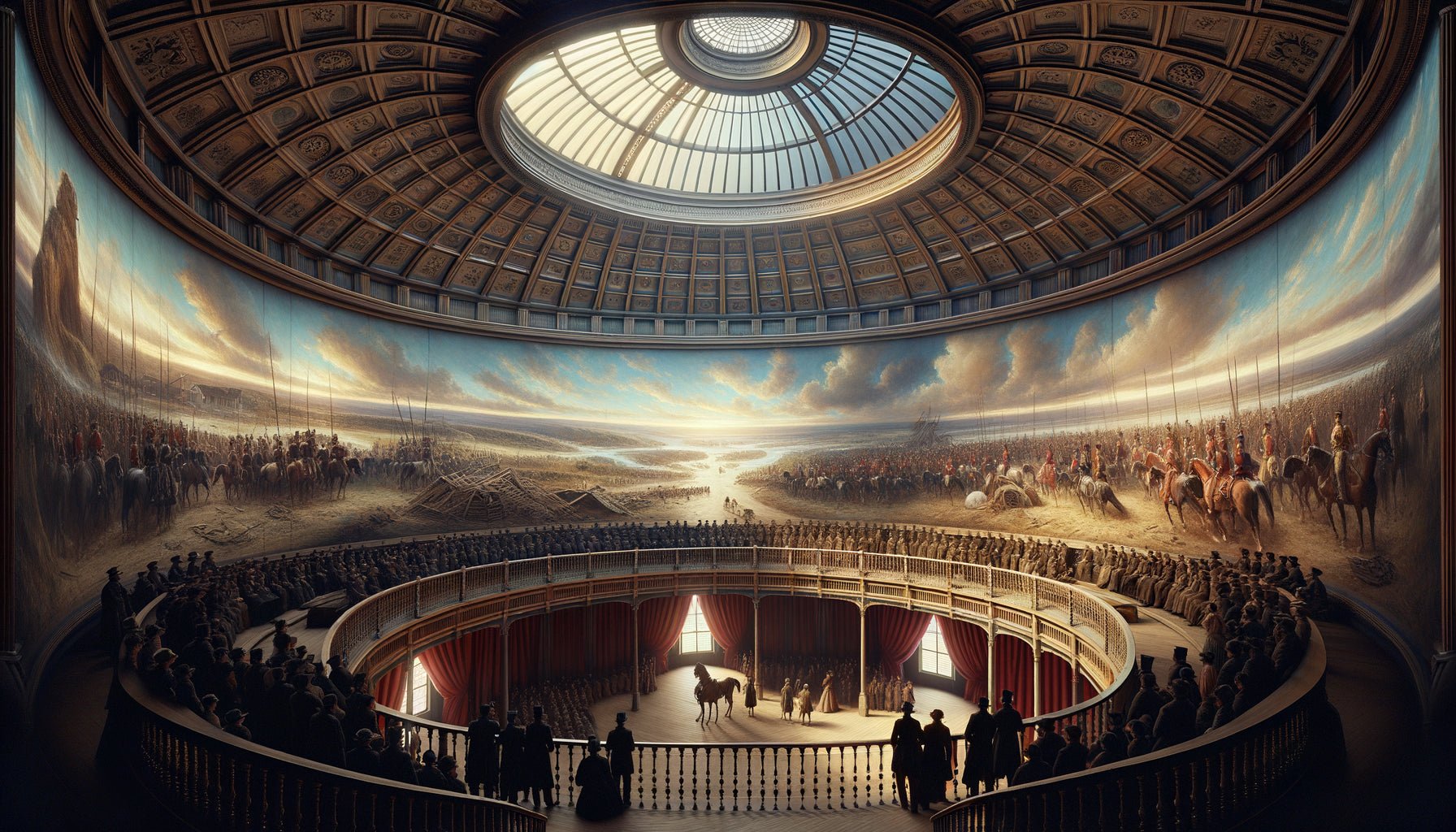

Des outils pour cadrer la nature : le Claude glass et l'art du regard

Le mouvement Picturesque ne se contentait pas de transformer les paysages – il changeait la façon de les regarder. Les amateurs cultivés se munissaient d'instruments pour composer visuellement la nature.

Le Claude glass, du nom du peintre Claude Lorrain, était un miroir convexe teinté en noir. Le promeneur tournait le dos au paysage et l'observait dans ce miroir, qui réduisait la scène, assombrissait les couleurs et unifiait la composition – exactement comme un tableau verni. Cette médiation par l'objet révèle quelque chose d'essentiel : pour les adeptes du Picturesque, la nature brute n'était pas suffisante. Elle devait être cadrée, filtrée, composée pour devenir véritablement belle.

D'autres utilisaient des cadres portables ou des viewing stations – des emplacements précis où des bancs invitaient à contempler une vue soigneusement orchestrée. Les guides touristiques du Lake District, rédigés par Gilpin, indiquaient exactement où se placer pour apprécier chaque paysage sous son angle optimal. Le tourisme pittoresque était né, avec ses codes et ses rituels.

Cette approche peut sembler artificielle, mais elle a démocratisé l'appréciation esthétique du paysage. Avant le Picturesque, seuls les artistes et collectionneurs développaient ce regard. Après, toute personne éduquée pouvait lire un paysage selon des critères partagés, transformant la promenade en expérience esthétique.

Le Picturesque en action : Stourhead et les jardins-tableaux

Impossible d'évoquer ce mouvement sans mentionner Stourhead, dans le Wiltshire. Créé à partir de 1740 par Henry Hoare II, ce jardin incarne parfaitement la philosophie pittoresque. Un circuit de promenade contourne un lac artificiel, révélant successivement : un temple d'Apollon néoclassique, un pont palladien, une grotte ornée d'une nymphe, un panthéon, une tour gothique.

Chaque élément est placé pour créer des vues composées – des tableaux tridimensionnels que le visiteur traverse. La lumière change selon les heures, les reflets dans l'eau démultiplient les perspectives, les arbres encadrent naturellement chaque scène. Stourhead ne cache pas son artifice : c'est un décor naturel assumé, une nature réorganisée selon des principes esthétiques précis.

D'autres propriétés adoptèrent cette approche. À Stowe, plus de quarante fabriques – temples, obélisques, ponts – ponctuaient un paysage de 400 hectares. Ces éléments n'avaient aucune fonction pratique : ils existaient uniquement pour créer des points focaux dans la composition du paysage, pour raconter des histoires mythologiques ou historiques à travers l'espace.

L'héritage moderne : du mouvement Picturesque à votre jardin

Le mouvement Picturesque a disparu en tant que théorie consciente vers 1820, mais son influence persiste partout. Chaque fois que nous préférons un jardin naturel à un parterre géométrique, nous suivons inconsciemment ses préceptes. Chaque fois qu'un paysagiste crée des niveaux de profondeur, joue avec les textures végétales ou aménage un chemin sinueux, il applique les règles établies il y a 250 ans.

Dans la décoration d'intérieur contemporaine, cette esthétique se traduit par la valorisation des matériaux bruts : bois vieillis, pierres apparentes, patines authentiques. Les compositions florales asymétriques, le mobilier de récupération, les murs végétaux – tous ces éléments reflètent cette préférence pour l'irrégularité texturée plutôt que la perfection lisse.

Les photographes de paysage utilisent toujours les principes pittoresques : rechercher des premiers plans intéressants, encadrer les vues avec des éléments naturels, capturer les contrastes lumineux. Instagram regorge de paysages inconscient pittoresques – cascades islandaises, chemins forestiers sinueux, cabanes rustiques dans des clairières. Nous avons intégré cette grammaire visuelle sans même connaître son origine.

Transformez votre intérieur en galerie de paysages pittoresques

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysages qui capturent cette esthétique intemporelle : jeux de lumière, textures naturelles et compositions qui invitent au voyage.

Controverses et critiques : quand la nature devient trop artificielles

Le mouvement Picturesque n'a pas fait l'unanimité. Ses détracteurs reprochaient cette artificialisation de la nature : construire de fausses ruines, abattre des forêts matures pour replanter selon un plan esthétique, déplacer des villages entiers pour dégager une vue – pratiques courantes chez les grands propriétaires terriens.

Jane Austen, dans Northanger Abbey (1817), se moquait gentiment des touristes pittoresques armés de leurs guides et Claude glasses, incapables d'apprécier un paysage sans médiation. Le mouvement avait créé une standardisation du goût : tous recherchaient les mêmes types de vues, transformant la diversité naturelle en catalogue de compositions approuvées.

Plus profondément, le Picturesque incarnait une vision coloniale du paysage : la nature devait être maîtrisée, organisée, améliorée selon des critères culturels spécifiques. Les paysans qui travaillaient ces terres pittoresques étaient souvent effacés des vues – leur présence jugée peu esthétique. Cette tension entre beauté et réalité sociale traverse toute l'histoire du mouvement.

Pourtant, on peut aussi voir le Picturesque comme une première forme de conscience écologique. En valorisant la rugosité et l'irrégularité, il a permis d'apprécier des paysages autrefois jugés laids ou terrifiants : marais, landes, montagnes rocheuses. Il a préparé le terrain au mouvement romantique et, indirectement, aux premières initiatives de préservation des paysages naturels.

Voir le monde avec des yeux pittoresques aujourd'hui

Le véritable legs du mouvement Picturesque n'est pas ses jardins ou ses théories, mais cette idée révolutionnaire : regarder consciemment est un acte créatif. Les théoriciens du XVIIIe siècle nous ont appris que l'appréciation esthétique nécessite éducation, pratique, attention.

Aujourd'hui, développer un œil pittoresque signifie observer comment la lumière sculpte un objet, comment les textures dialoguent, comment une composition naturelle ou domestique crée un équilibre dynamique. Dans votre intérieur, cela peut signifier juxtaposer délibérément des matières contrastées, créer des vues encadrées entre les pièces, jouer avec les niveaux de profondeur.

Lors d'une promenade, essayez cet exercice pittoresque moderne : cherchez des cadres naturels – branches qui forment une arche, rochers qui encadrent une vue. Observez comment votre perception change selon l'angle. Photographiez non pas le sujet principal, mais la composition entière. Vous pratiquerez alors exactement ce que faisaient les amateurs du XVIIIe siècle avec leurs Claude glasses.

Le mouvement Picturesque nous rappelle que la beauté n'existe pas uniquement dans l'objet observé, mais dans la relation entre l'observateur et le paysage. C'est une leçon précieuse à une époque où nous photographions compulsivement sans vraiment regarder. Ralentir, composer, apprécier la texture et la lumière – ces gestes simples transforment n'importe quel environnement en source d'inspiration.

Le mouvement Picturesque a transformé la nature sauvage en décor, mais ce faisant, il nous a offert un langage pour exprimer notre émotion face aux paysages. Deux siècles et demi plus tard, ce vocabulaire esthétique demeure étonnamment pertinent. Chaque jardin que vous admirez, chaque photo de paysage qui vous émeut, chaque coin nature que vous aménagez chez vous porte l'empreinte de cette révolution du regard née dans l'Angleterre georgienne.

Peut-être est-il temps de ressortir mentalement ce vieux Claude glass et de redécouvrir votre environnement – non pas tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être peint, composé, apprécié. Le mouvement Picturesque nous invite à devenir artistes de notre propre regard, à transformer chaque promenade en galerie, chaque fenêtre en tableau. Un héritage qui mérite d'être célébré, questionné, et surtout, pratiqué.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre le Picturesque et le jardin à la française ?

Le jardin à la française, incarné par Versailles, privilégie la symétrie, la géométrie et le contrôle total de la nature. Chaque haie est taillée, chaque allée est rectiligne, chaque parterre suit un dessin précis. C'est une démonstration de pouvoir humain sur le monde naturel. Le mouvement Picturesque, au contraire, célèbre l'irrégularité et l'apparence naturelle, même si celle-ci est soigneusement orchestrée. Les chemins serpentent, les plantations semblent spontanées, les éléments architecturaux imitent des ruines. Paradoxalement, créer un jardin pittoresque nécessitait souvent plus de travail qu'un jardin formel – mais l'objectif était de cacher cet artifice pour donner l'illusion d'une nature améliorée plutôt que dominée. Cette opposition reflète deux philosophies : le jardin français exprime la raison et l'ordre classique, le jardin pittoresque valorise l'émotion et la découverte romantique.

Comment appliquer les principes du Picturesque dans un petit jardin urbain ?

Excellente question ! Le mouvement Picturesque fonctionne à toutes les échelles. Dans un petit espace, concentrez-vous sur la variété des textures : mélangez plantes aux feuillages lisses et rugueux, surfaces minérales et végétales. Créez des niveaux de profondeur en superposant les plantations – des couvre-sols aux arbustes jusqu'à un petit arbre focal. Évitez la symétrie parfaite : un chemin légèrement courbe, même sur deux mètres, crée plus d'intérêt qu'une ligne droite. Ajoutez un point focal texturé : une vieille pierre moussue, un morceau de bois flotté, une petite fontaine en pierre brute. L'essentiel est de créer une composition qui se découvre progressivement plutôt qu'une vue d'ensemble immédiate. Même un balcon peut devenir pittoresque en jouant avec les hauteurs de pots, en laissant certaines plantes déborder naturellement, en créant des contrastes d'ombre et lumière. Le mouvement Picturesque n'est pas une question d'espace, mais de sensibilité compositionnelle.

Le mouvement Picturesque est-il compatible avec l'écologie moderne ?

C'est une tension fascinante. Historiquement, le Picturesque était parfois destructeur : on abattait des forêts matures, détournait des rivières, construisait des éléments purement décoratifs. Cependant, ses principes esthétiques s'alignent remarquablement bien avec l'écologie contemporaine. Valoriser l'irrégularité signifie accepter les plantes sauvages plutôt que les pelouses uniformes. Célébrer la rugosité implique laisser du bois mort, des pierres moussues – exactement ce que recommandent les écologistes pour la biodiversité. Préférer les plantations mixtes aux monocultures crée naturellement ces textures variées chères au Picturesque. La différence moderne ? Nous n'avons plus besoin de construire de fausses ruines ou déplacer des villages. Un jardin pittoresque contemporain peut utiliser des matériaux locaux recyclés, favoriser les plantes indigènes adaptées au sol, créer des habitats pour la faune. L'esprit du mouvement – apprécier la beauté dans l'imperfection naturelle – est finalement très proche d'une esthétique écologique. Il suffit de remplacer l'artifice par l'authenticité, le contrôle par la collaboration avec la nature.