En 1886, un homme débarque dans le petit bourg breton de Pont-Aven. Paul Gauguin cherche alors un lieu bon marché pour peindre, loin de l'agitation parisienne. Il ne se doute pas qu'il va transformer ce village de 1 500 habitants en berceau de l'art moderne.

Deux ans plus tard, tout bascule. Sa rencontre avec le jeune Émile Bernard déclenche une révolution picturale. Ensemble, ils inventent le synthétisme – une approche qui rompt radicalement avec l'impressionnisme dominant. Plus question de reproduire fidèlement la nature : désormais, les paysages synthétistes expriment l'émotion brute, la vision intérieure du peintre.

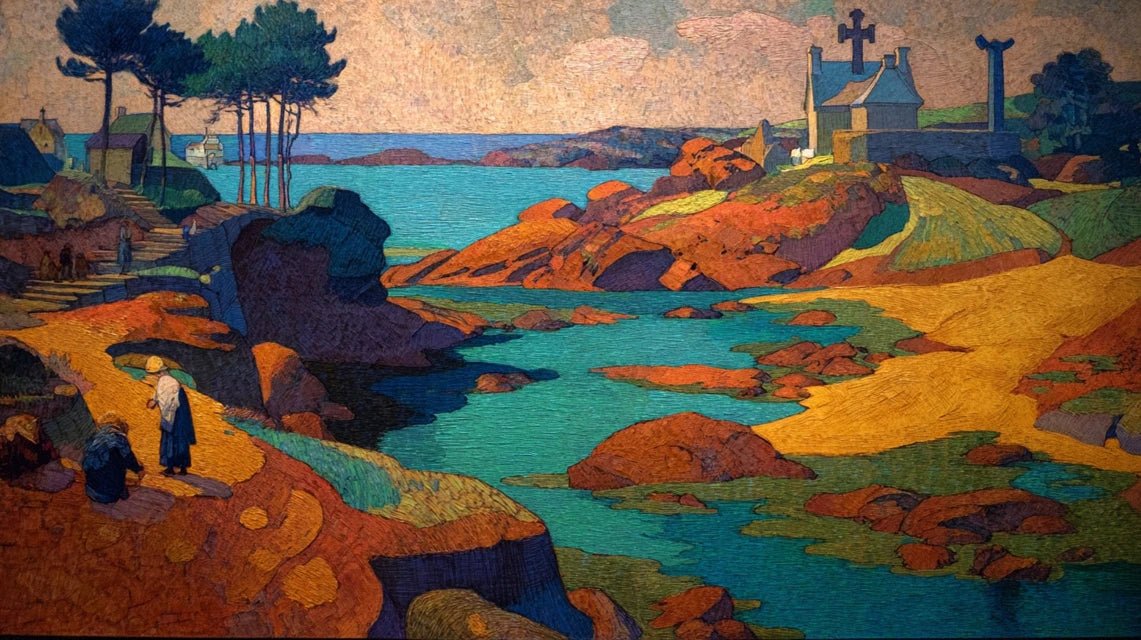

Gauguin le dit lui-même : « Quand mes sabots retombent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture ». Cette phrase résume tout. Les paysages bretons deviennent pour lui non pas des sujets à copier, mais des sensations à traduire. Les landes, les calvaires, les côtes rocheuses se transforment en symphonies colorées où la réalité se plie aux exigences de l'art.

Des techniques qui révolutionnent le paysage

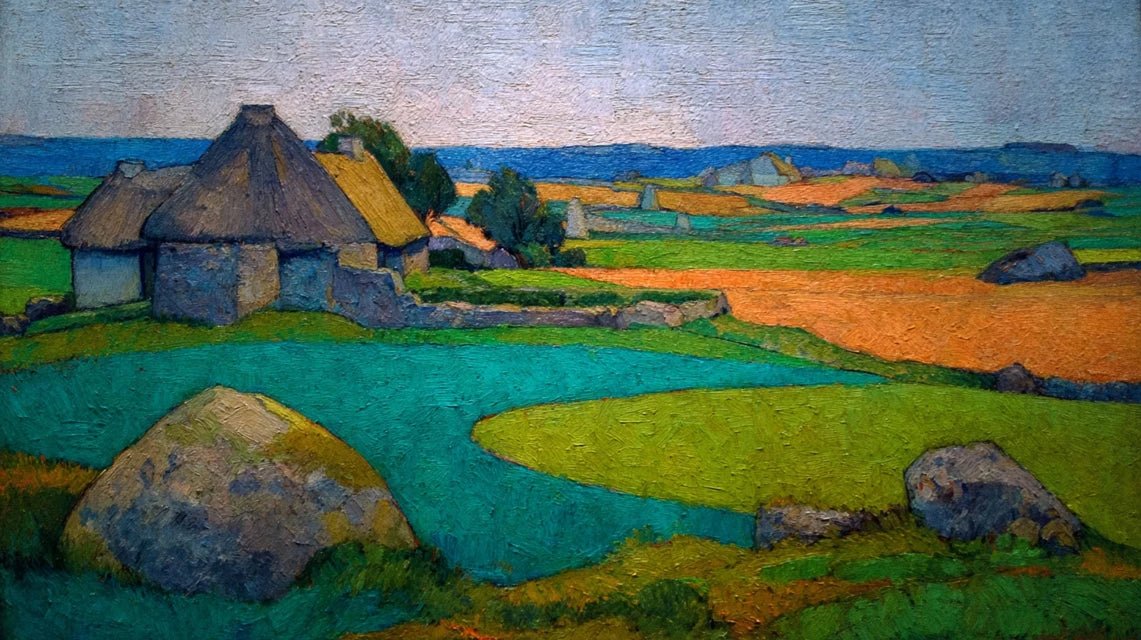

Comment peindre un paysage quand on rejette les règles établies ? Les artistes de l'école de Pont-Aven inventent des solutions radicales. Le cloisonnisme devient leur signature : des contours noirs délimitent des zones de couleur pure, comme dans les vitraux médiévaux. Le résultat ? Des compositions d'une puissance visuelle inédite.

Les couleurs explosent, libérées de toute contrainte naturaliste. Un champ peut être rouge vif, un arbre entièrement bleu. « La couleur pure ! Il faut tout lui sacrifier », proclame Gauguin. L'intensité émotionnelle prime sur la vraisemblance optique. C'est une libération totale pour ces peintres qui étouffaient dans les conventions académiques.

Les principes fondamentaux des paysages synthétistes :

- Aplats de couleurs pures : suppression des dégradés au profit de zones colorées uniformes et intenses

- Cloisonnisme : contours sombres délimitant chaque forme, inspirés des vitraux et estampes japonaises

- Géométrisation des formes : simplification radicale privilégiant cercles, triangles et lignes droites

- Suppression de la perspective : plans étagés sans profondeur atmosphérique traditionnelle

- Mémoire créatrice : reconstruction mentale du paysage plutôt que copie fidèle du motif

- Symbolisme coloré : choix chromatiques guidés par l'émotion plutôt que par la réalité observée

La perspective traditionnelle disparaît également. Les plans s'empilent comme des décors de théâtre, créant une profondeur symbolique plutôt que réaliste. Les détails superflus ? Supprimés. Ne reste que l'essentiel : des formes géométriques simples, des lignes droites qui rythment l'espace, des aplats de couleur qui structurent la composition.

Une autre innovation majeure : la technique picturale de la mémoire créatrice. Au lieu de planter leur chevalet face au motif, les artistes reconstituent le paysage en atelier, ne gardant que les éléments marquants. Cette approche transforme chaque toile en synthèse entre observation et imagination. Pour découvrir des tableaux paysages qui perpétuent cet esprit créatif, les œuvres contemporaines s'inspirent encore de ces révolutions initiées sur la côte bretonne.

Des œuvres emblématiques qui marquent l'histoire

Certaines toiles incarnent parfaitement cette révolution. Le Moulin David (1894), peint après le retour de Gauguin de Tahiti, montre une fusion unique entre influences polynésiennes et synthétisme breton. Les formes atteignent une simplicité radicale, les couleurs une audace nouvelle propre au post-impressionnisme.

Les scènes de ramasseurs de varech fascinent particulièrement Gauguin. En 1889, il peint ces travailleurs de la côte dans des environnements marins aux teintes intenses – ocres, bleus profonds, verts saturés. Les figures humaines se fondent dans le paysage, participant du même rythme plastique que les rochers et les vagues.

L'aventure se poursuit au Pouldu. En 1889, fuyant l'afflux touristique à Pont-Aven, Gauguin s'installe dans ce hameau isolé avec Sérusier, Filiger et le Hollandais de Haan. Les paysages créés là-bas poussent encore plus loin la logique synthétiste. Les couleurs deviennent saturées jusqu'à l'extrême, les formes géométriques jusqu'à l'abstraction.

Chaque tableau cherche à capter l'âme primitive de la Bretagne. Les calvaires, les landes de granit, les falaises battues par les vents ne sont plus de simples motifs décoratifs. Ils deviennent des symboles chargés de spiritualité, fragments d'un monde archaïque que Gauguin idéalise dans sa peinture moderne.

Une école qui attire l'Europe entière

Le mouvement séduit rapidement au-delà des frontières françaises. Paul Sérusier devient l'évangéliste du synthétisme, transmettant la leçon de Gauguin aux futurs Nabis parisiens. Son tableau Le Talisman (1888), peint sous la dictée de Gauguin au Bois d'Amour, devient le manifeste visuel du mouvement.

Entre 1888 et 1890, les techniques évoluent à une vitesse foudroyante. Les premières œuvres conservent encore un lien avec la réalité observée. Progressivement, l'école de Pont-Aven s'émancipe totalement. Au Pouldu, le synthétisme atteint son apogée : simplification maximale, couleurs éclatantes, géométrisation assumée.

Des artistes de toute l'Europe rejoignent l'aventure. Le Polonais Wladyslaw Slewinski adopte les principes gauguiniens dans ses natures mortes et paysages. Le Hollandais Meijer de Haan crée Paysage avec arbre bleu (1889-1890), où un arbre d'un bleu irréel domine une composition onirique. Chacun apporte sa sensibilité personnelle tout en respectant les fondamentaux synthétistes.

Maxime Maufra incarne parfaitement cette transmission. Arrivé après le départ de Gauguin, il découvre les décors de l'auberge Marie Henry. Les discussions avec Filiger transforment sa peinture : du post-impressionnisme sage, il bascule vers une approche synthétique audacieuse.

Un héritage qui traverse le siècle

L'impact des paysages synthétistes dépasse largement la Bretagne. En 1889, l'exposition du Café Volpini à Paris, organisée en marge de l'Exposition universelle, présente les œuvres du « Groupe impressionniste et synthétiste ». Le public découvre avec stupeur ces toiles aux couleurs violentes, aux formes simplifiées, annonçant l'art symboliste.

Le critique Albert Aurier devient le porte-voix théorique du mouvement. Ses articles diffusent les principes du synthétisme auprès des jeunes artistes parisiens. Le groupe des Nabis – Sérusier, Maurice Denis, Vuillard, Bonnard – s'empare de ces idées et les prolonge dans des directions nouvelles.

Maurice Denis formule le principe qui résume tout : « Un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs ». Cette phrase, devenue célèbre, annonce toutes les révolutions du XXe siècle. L'art moderne tout entier porte la marque de Pont-Aven.

Henri Matisse et les fauves héritent directement de cette libération colorée. Pablo Picasso reconnaît l'importance de la simplification formelle initiée par Gauguin. Les expressionnistes allemands, les abstraits, tous s'inscrivent dans cette lignée. Les paysages de l'école de Pont-Aven ont ouvert une voie que des générations d'artistes continueront d'explorer.

Aujourd'hui, le Musée de Pont-Aven, installé depuis 2016 dans l'ancien Hôtel Julia, conserve plus de 5 000 œuvres (Source : Musée de Pont-Aven) témoignant de cette épopée artistique. Les visiteurs découvrent comment un petit village breton est devenu le laboratoire de la modernité. Les paysages synthétistes de Gauguin continuent de fasciner par leur audace intemporelle, leur capacité à transcender la simple représentation pour atteindre l'essence même de la vision artistique.

FAQ : L'école de Pont-Aven et les paysages synthétistes

Qu'est-ce qui distingue un paysage synthétiste d'un paysage impressionniste ?

Le paysage synthétiste rejette la reproduction fidèle de la lumière et des effets atmosphériques chers aux impressionnistes. Il privilégie les aplats de couleurs pures, les contours marqués et la simplification géométrique des formes. Là où l'impressionniste capte l'instant fugitif, le synthétiste reconstruit le paysage de mémoire pour n'en garder que l'essence émotionnelle.

Pourquoi Gauguin a-t-il choisi Pont-Aven pour développer son style ?

Gauguin arrive à Pont-Aven en 1886 d'abord pour des raisons économiques – la Bretagne était alors réputée bon marché. Mais il y trouve surtout un environnement propice à l'expérimentation artistique : des paysages bretons authentiques, une communauté d'artistes ouverts aux innovations, et une atmosphère « primitive » qui nourrit sa quête spirituelle. Sa rencontre avec Émile Bernard en 1888 y catalyse la naissance du synthétisme.

Quel est l'héritage des paysages synthétistes de l'école de Pont-Aven ?

Les paysages synthétistes ont révolutionné l'art moderne en libérant la couleur et la forme de l'obligation de représentation fidèle. Ils ont directement influencé les Nabis, le fauvisme de Matisse, et préfiguré l'abstraction du XXe siècle. Le principe de Maurice Denis – « un tableau est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs » – résume cet héritage qui continue d'irriguer l'art contemporain.