Les tourbières et marécages fascinent les artistes depuis des siècles par leur atmosphère mystérieuse et leur beauté mélancolique. Ces paysages humides, souvent enveloppés de brume, offrent une palette de couleurs sourdes et subtiles qui défient les conventions picturales traditionnelles. Entre eaux stagnantes, végétation dense et lumières diffuses, la représentation artistique des zones humides constitue un exercice technique exigeant qui révèle la sensibilité du créateur. Du romantisme nordique aux interprétations contemporaines, les marécages en peinture incarnent tantôt la solitude contemplative, tantôt une nature sauvage et indomptée. Découvrons comment les artistes capturent l'essence de ces territoires aquatiques singuliers.

La palette chromatique spécifique aux paysages marécageux

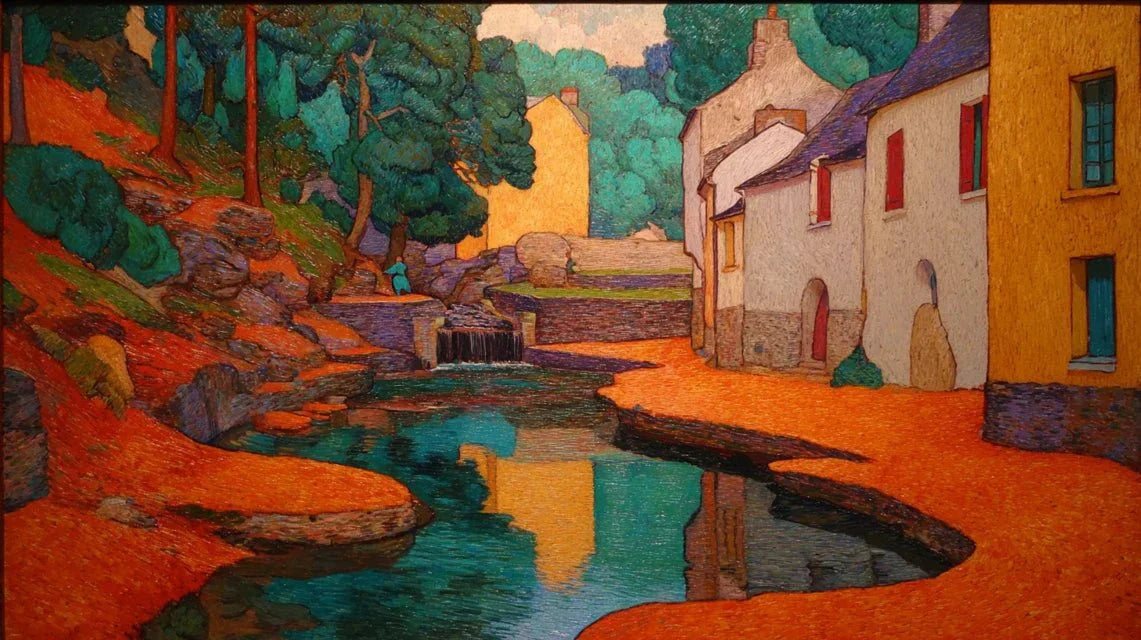

La représentation des tourbières impose aux artistes une maîtrise particulière des tons neutres et des nuances subtiles. Les paysages de marécages se caractérisent par une dominante de verts olivâtres, de bruns terreux et de gris bleutés qui créent une atmosphère unique. Les peintres travaillent principalement avec des couleurs désaturées, loin des teintes éclatantes des paysages méditerranéens.

Les reflets dans l'eau constituent un défi majeur : ils nécessitent une observation minutieuse des variations lumineuses et des jeux de miroir sur la surface stagnante. Les artistes utilisent souvent des glacis superposés pour restituer la profondeur trouble de ces eaux chargées de matières organiques. La végétation spécifique – joncs, carex, sphaignes – demande également une attention particulière dans le rendu des textures.

Pour les collectionneurs cherchant à enrichir leur univers décoratif, les tableaux de paysages représentant ces zones humides apportent une touche de sérénité mélancolique aux intérieurs contemporains. Ces œuvres invitent à la contemplation et créent une ambiance apaisante dans les espaces de vie.

Les techniques picturales adaptées aux atmosphères humides

La peinture de tourbière requiert des approches techniques spécifiques pour traduire l'humidité ambiante et la brume caractéristique de ces environnements. Les artistes privilégient souvent la technique du sfumato, qui consiste à estomper les contours pour créer des transitions vaporeuses entre les plans. Cette méthode, héritée de la Renaissance, s'avère particulièrement efficace pour rendre l'atmosphère saturée d'eau des marécages.

L'aquarelle trouve naturellement sa place dans la représentation des zones humides, sa fluidité épousant parfaitement le caractère aquatique du sujet. Les lavis successifs permettent de construire progressivement la profondeur atmosphérique typique de ces paysages. À l'huile, les artistes travaillent par couches translucides, créant des voiles de peinture qui évoquent la brume matinale flottant au-dessus des eaux dormantes.

Les techniques mixtes gagnent également en popularité, combinant dessin, peinture et parfois collage pour restituer la richesse texturale de la végétation marécageuse et la complexité visuelle de ces écosystèmes particuliers.

L'héritage des maîtres nordiques dans la représentation des tourbières

Les peintres nordiques ont durablement marqué l'art des paysages de tourbière par leur approche contemplative et leur sensibilité aux lumières diffuses. Les artistes néerlandais du Siècle d'or, confrontés quotidiennement aux paysages marécageux de leur territoire, ont développé une expertise remarquable dans le rendu des ciels bas et des horizons plats caractéristiques de ces régions.

Jacob van Ruisdael excellait dans la représentation des marais, capturant la dramaturgie des nuages menaçants au-dessus des terres gorgées d'eau. Les peintres scandinaves du XIXe siècle ont poursuivi cette tradition, imprégnant leurs tourbières peintes d'une dimension romantique et parfois mélancolique.

Cette tradition nordique influence encore aujourd'hui les artistes contemporains qui explorent ces territoires humides. Leurs œuvres perpétuent un regard empreint de respect pour ces écosystèmes fragiles, tout en développant des approches esthétiques renouvelées qui dialoguent avec les préoccupations environnementales actuelles.

La symbolique artistique des paysages marécageux

Au-delà de leur dimension purement esthétique, les représentations de tourbières et marécages véhiculent une charge symbolique profonde dans l'histoire de l'art. Ces paysages limites, entre terre et eau, incarnent traditionnellement des espaces de transition, de transformation, voire d'ambiguïté. Les artistes romantiques y voyaient le reflet des états d'âme mélancoliques et des tourments intérieurs.

Les marécages en art peuvent évoquer :

- La solitude contemplative et le retrait du monde

- La fragilité des écosystèmes et la conscience écologique

- Le mystère et l'atmosphère onirique

- La mémoire des territoires oubliés

- La beauté austère des paysages marginaux

Dans l'art contemporain, la représentation des zones humides prend souvent une dimension documentaire et militante, alertant sur la disparition progressive de ces biotopes essentiels. Les artistes deviennent ainsi témoins et gardiens d'une nature menacée, transformant leurs toiles en manifestes silencieux pour la préservation environnementale.

Les défis de la composition dans les paysages de zones humides

Composer un tableau de tourbière réussi représente un défi artistique stimulant, tant ces paysages marécageux se caractérisent par leur horizontalité et leur apparente monotonie. L'artiste doit créer de l'intérêt visuel dans un environnement souvent dépourvu de points focaux évidents. La ligne d'horizon basse, typique de ces représentations, accentue l'importance du ciel qui occupe généralement les deux tiers de la composition.

Les artistes jouent avec les verticales – troncs d'arbres morts, roseaux, reflets – pour briser l'horizontalité dominante et créer du rythme dans la composition. L'équilibre entre zones détaillées et espaces flous guide le regard du spectateur à travers le paysage de marécage. La profondeur s'obtient par la superposition de plans successifs qui s'estompent progressivement dans la brume.

La gestion de l'espace négatif devient cruciale : les zones d'eau calme, les nappes de brume, les ciels uniformes ne sont pas des vides mais des respirations essentielles à l'équilibre de l'œuvre. Cette économie de moyens rapproche paradoxalement l'art des tourbières de certains principes de la peinture asiatique traditionnelle, où le vide participe pleinement à la composition.

Conclusion

La représentation artistique des tourbières et marécages constitue un genre pictural à part entière, exigeant sensibilité, technicité et profondeur de vision. Ces paysages de zones humides offrent aux artistes un terrain d'exploration inépuisable où subtilité chromatique et atmosphère contemplative se conjuguent pour créer des œuvres empreintes de poésie. Qu'ils s'inscrivent dans la tradition nordique ou explorent des voies contemporaines, les créateurs qui se consacrent à ces territoires aquatiques nous invitent à porter un regard renouvelé sur ces écosystèmes fragiles et leur beauté singulière.

Questions frequentes

Quelles couleurs dominent dans les peintures de tourbières ?

Les tourbières se caractérisent par une palette de tons neutres et désaturés : verts olivâtres, bruns terreux, gris bleutés et ocres sourds. Ces couleurs évoquent l'humidité ambiante et créent une atmosphère mélancolique. Les artistes utilisent rarement des teintes vives, privilégiant les nuances subtiles qui traduisent la lumière diffuse et les reflets troubles dans l'eau stagnante.

Quelle technique picturale convient le mieux aux paysages marécageux ?

L'aquarelle et l'huile en glacis sont particulièrement adaptées aux marécages. Ces techniques permettent de créer des transparences et des superpositions évoquant la brume et l'humidité. Le sfumato, qui estompe les contours, restitue parfaitement l'atmosphère vaporeuse. Les techniques mixtes gagnent également en popularité pour rendre la richesse texturale de la végétation des zones humides.

Pourquoi les artistes sont-ils attirés par les paysages de tourbières ?

Les tourbières offrent une atmosphère unique propice à l'expression artistique : mystère, mélancolie, solitude contemplative. Ces paysages limites entre terre et eau incarnent des espaces de transition riches symboliquement. Aujourd'hui, ils permettent aussi aux artistes de sensibiliser à la fragilité de ces écosystèmes menacés, ajoutant une dimension écologique à leur démarche créative.