Les paysages hivernaux se parent d'une robe de givre au petit matin, offrant un spectacle aussi éphémère que spectaculaire. Imaginez-vous debout dans le froid mordant, votre appareil en main, face à un champ recouvert de cristaux scintillants. Vous n'avez qu'une heure. Pas une de plus. Ensuite, le soleil aura tout fait disparaître.

Les caractéristiques visuelles des effets de givre dans les paysages hivernaux

Le givre peint la nature de deux manières distinctes. Le givre blanc, c'est celui que tout le monde connaît : ces délicats cristaux plumeux qui transforment les branches en sculptures de dentelle. Chaque aiguille de pin devient une œuvre d'art miniature. À contrario, le givre noir joue les fantômes : transparent, presque invisible, mais redoutablement présent.

La recette magique ? Une nuit froide sous zéro, un air saturé d'humidité, et surtout un ciel dégagé. Sans vent pour perturber le processus. La vapeur d'eau se transforme directement en glace, sans passer par l'état liquide. Ce phénomène crée ces structures géométriques parfaites qui semblent sorties d'un manuel de mathématiques.

Techniques de capture des effets de givre en paysages hivernaux

Le réveil sonne dans la nuit noire. Dehors, il fait -8°C. Mais c'est maintenant ou jamais. Les premières lueurs de l'aube traversent les cristaux et créent cette magie dorée qui ne dure qu'une heure. Passé ce délai, le givre fond et l'opportunité s'envole.

Votre appareil photo doit affronter le froid polaire. Les reflex et hybrides tiennent bon jusqu'à -20°C, mais attention aux batteries. Elles se vident deux fois plus vite dans ces conditions. L'astuce ? Glissez une batterie de rechange dans votre poche intérieure. La chaleur de votre corps la maintient opérationnelle.

Pour réussir vos sorties givrées, pensez à :

- Protéger votre équipement contre le froid avec des housses adaptées

- Emporter plusieurs batteries gardées au chaud contre votre corps

- Utiliser un trépied stable pour compenser la faible luminosité

- Éviter les chocs thermiques en laissant l'appareil s'acclimater progressivement

- Prévoir des gants compatibles avec les boutons de votre boîtier

Le trépied devient votre meilleur allié. Avec si peu de lumière, les temps de pose s'allongent. Impossible de shooter à main levée sans transformer vos images en flou artistique involontaire. Et un conseil crucial : jamais de choc thermique brutal. Après la sortie, laissez votre appareil se réchauffer doucement dans son sac. Sinon, la condensation s'attaque aux circuits électroniques.

La macro-photographie pour révéler les cristaux de givre dans les paysages

Approchez-vous. Encore plus près. Les vues d'ensemble, c'est bien. Mais les cristaux révèlent leurs secrets en macro. Un objectif entre 60 et 105mm vous permet de découvrir un univers invisible à l'œil nu.

Chaque cristal raconte une histoire unique. Tous présentent six branches, toujours six, jamais cinq ni sept. C'est la signature hexagonale de l'eau gelée. Mais dans cette contrainte géométrique, une infinité de variations existe. Aucun cristal n'est identique à un autre.

Le défi ? La profondeur de champ microscopique. À un rapport 1:1, seuls quelques millimètres restent nets. Les photographes expérimentés utilisent le focus stacking : dix, vingt, parfois trente photos du même sujet avec des mises au point légèrement décalées. Le logiciel fusionne ensuite ces images pour créer une netteté totale. Technique exigeante, résultat bluffant.

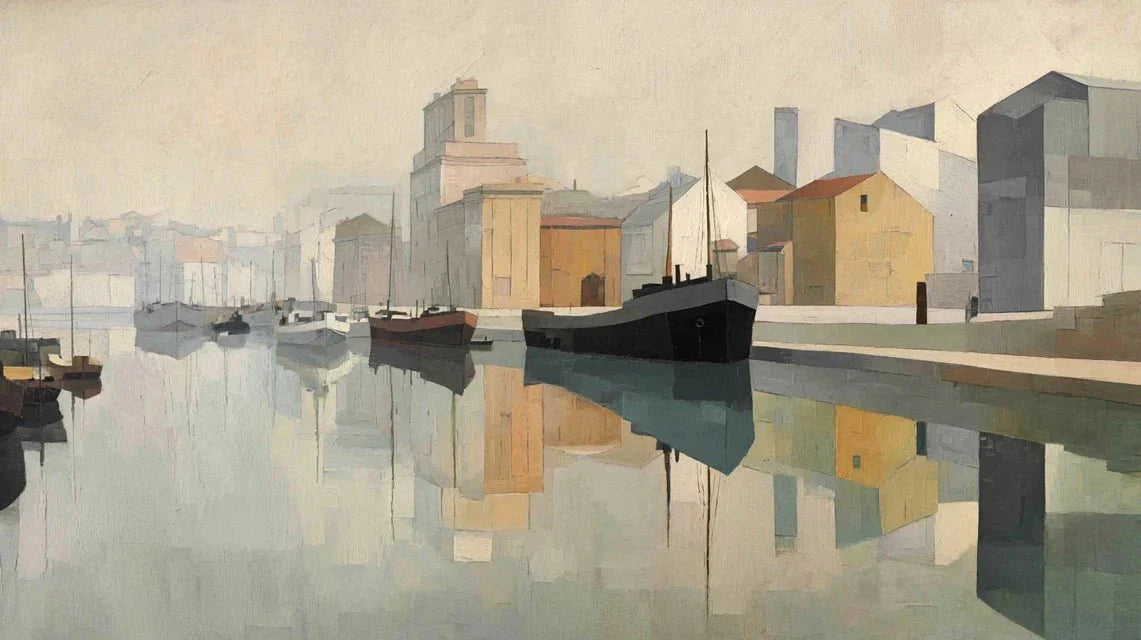

Pour nourrir votre inspiration visuelle, explorez les tableaux paysages qui capturent cette magie hivernale. Ces compositions aident à affiner votre regard photographique.

Composition photographique des effets de givre en paysages hivernaux

Le blanc, c'est magnifique. Mais trop de blanc tue le blanc. Une image entièrement blanche ? Monotone. Il faut des points d'ancrage visuel : une branche sombre, une cabane de bois, des ombres profondes.

Oubliez le centrage. Placez votre élément principal sur un tiers du cadre, pas au milieu. Cette tension visuelle capte l'œil et le guide à travers l'image. Une branche givrée en bas, le ciel lumineux en haut : équilibre parfait.

Les lignes directrices font le reste. Un sentier qui serpente entre les arbres givrés mène naturellement le regard vers un point focal. C'est du storytelling visuel : l'image raconte un chemin, un voyage, une exploration. Le contre-jour révèle la véritable magie du givre. Placez-vous dos au soleil levant et regardez les cristaux s'illuminer de l'intérieur. Ils deviennent luminescents, presque irréels. C'est dans ces moments que la photographie hivernale frôle la peinture impressionniste.

Optimisation de l'exposition pour capturer les effets de givre

Votre appareil va se tromper. Systématiquement. Face à tout ce blanc, il panique et sous-expose. Résultat : une neige grise et des cristaux ternes. Tout le contraire de ce que vous voyez.

La solution ? Forcez la main à votre boîtier. Ajoutez +1 à +2 valeurs d'exposition. Oui, ça peut sembler contre-intuitif de surexposer. Mais c'est la seule façon de retrouver cette blancheur éclatante qui fait battre votre cœur.

Surveillez l'histogramme comme le lait sur le feu. Le pic doit migrer vers la droite, mais sans toucher le bord. Sinon, les détails cramés ne reviendront jamais. Shootez en RAW, toujours. Ce format capture tellement plus d'informations que le JPEG. En post-traitement, vous récupérerez les détails dans les hautes lumières et les ombres grâce à la texture glaciale préservée.

La vitesse d'obturation joue son rôle. Pour figer les flocons qui tombent encore ? Minimum 1/500s. Pour créer un effet de mouvement poétique ? Descendez à 1/60s. Les flocons deviennent des traînées blanches qui ajoutent de la dynamique.

Post-traitement des effets de givre dans les paysages hivernaux

Le développement RAW révèle le véritable potentiel de vos images givrées. Commencez par la balance des blancs. Vous voulez accentuer le froid ? Poussez vers 6000K pour renforcer les bleus. Vous préférez l'atmosphère hivernale chaleureuse du lever de soleil ? Redescendez vers 4500K.

Le contraste nécessite une main légère. Trop, et vous perdez les subtilités. Les courbes de tonalité offrent un contrôle chirurgical : éclaircissez les hautes lumières pour faire ressortir les détails de la cristallisation, assombrissez légèrement les ombres pour créer de la profondeur.

La clarté révèle la texture. Entre +10 et +30, vous faites émerger la structure tridimensionnelle du givre. Au-delà, des auréoles disgracieuses apparaissent. Comme pour l'assaisonnement en cuisine : allez-y progressivement.

Terminez par un vignettage subtil. Juste assez pour diriger l'œil vers le centre sans que le spectateur ne s'en rende compte. C'est l'art de la retouche invisible : présente mais imperceptible. La gelée matinale ainsi capturée et sublimée révèle toute sa splendeur dans vos paysages hivernaux, transformant chaque cliché en œuvre d'art grâce à la lumière rasante qui sculpte chaque détail.

FAQ : Photographier les effets de givre

Quel est le meilleur moment pour photographier le givre ?

L'heure dorée du lever du soleil offre les conditions idéales. Arrivez sur place avant l'aube pour vous installer. La lumière rasante qui traverse les cristaux entre 30 minutes avant et 1 heure après le lever du soleil crée des effets lumineux spectaculaires. Passé ce délai, la chaleur du soleil fait fondre le givre et l'opportunité disparaît.

Comment éviter que mon appareil photo ne s'embue lors des sorties givrées ?

Le choc thermique est l'ennemi principal. Après votre sortie dans le froid, placez votre appareil dans votre sac photo fermé avant de rentrer dans un environnement chauffé. Laissez-le s'acclimater progressivement pendant 30 à 60 minutes. Cette transition douce évite la condensation qui pourrait endommager les composants électroniques.

Pourquoi mes photos de givre ressortent-elles toujours grises ?

Votre appareil mesure l'exposition en visant un gris moyen. Face à la blancheur éclatante du givre, il sous-expose automatiquement pour ramener cette luminosité vers du gris. La solution : utilisez la correction d'exposition en ajoutant +1 à +2 IL. Vérifiez l'histogramme : le pic doit être décalé vers la droite sans toucher le bord pour préserver les détails.