Imaginez Turner face aux chutes du Tees en 1825. Ce n'est pas simplement un paysage qu'il observe, mais une machine à remonter le temps. Chaque strate rocheuse raconte des millions d'années d'histoire. Le peintre britannique comprend intuitivement ce que le géologue James Hutton théorise : la Terre se transforme sans cesse, imperceptiblement.

Les peintres romantiques et les traces du temps dans la pierre

Dans son aquarelle Falls of the Tees, Turner capture cette dimension temporelle. Les roches ne sont pas de simples décors. Elles portent les cicatrices de l'érosion aqueuse. John Ruskin, grand critique d'art, soulignait qu'un géologue pouvait expliquer tout le système d'érosion en étudiant cette seule composition (Source : Cairn.info Romantisme). Turner transforme le paysage en document scientifique sans sacrifier la beauté.

Caspar David Friedrich adopte une approche différente mais tout aussi fascinante. Dans La Mer de Glace, les roches fracturées évoquent la puissance destructrice du gel. L'eau s'infiltre dans les fissures, gèle, se dilate et fait littéralement exploser la pierre. Ce processus de cryoclastie façonne les paysages de haute montagne. Friedrich ne peint pas un lieu précis mais synthétise plusieurs manifestations de l'érosion en une seule image saisissante.

Ces peintres romantiques saisissent quelque chose de vertigineux : face à une falaise érodée, nous contemplons des millions d'années condensées dans quelques mètres de roche. La petite silhouette solitaire dans les tableaux de Friedrich devient alors nous-mêmes, minuscules devant l'immensité du temps géologique.

Quand la peinture imite les couches de la Terre

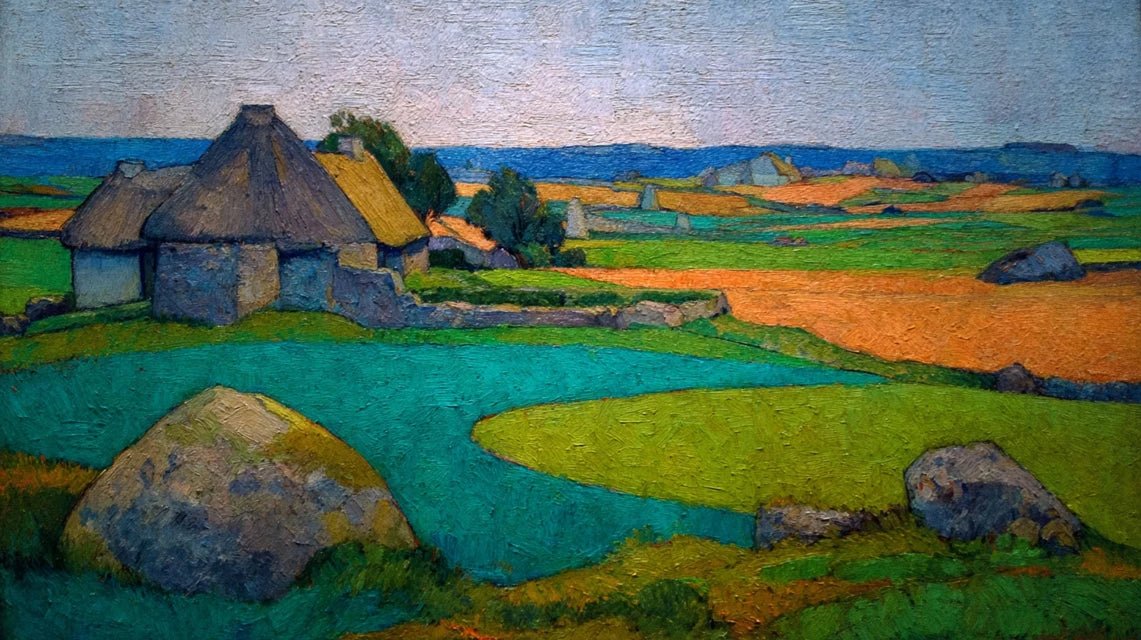

Comment représenter sur une toile plane la profondeur temporelle d'un paysage géologique ? Les peintres développent des techniques ingénieuses. Dès le XVe siècle, Konrad Witz observe minutieusement la géologie. Dans certaines de ses œuvres, on distingue clairement la stratification rocheuse, les différentes couches de roche superposées au fil des ères.

Turner révolutionne cette approche avec ses aquarelles. Il superpose des lavis translucides qui créent une profondeur à la fois spatiale et temporelle. Chaque couche de couleur évoque une strate géologique. Les ocres suggèrent les formations sédimentaires anciennes, les gris évoquent les schistes métamorphisés, les bruns rappellent les sols altérés.

Les techniques pour représenter l'érosion :

- Superposition de lavis translucides évoquant la stratification rocheuse

- Utilisation d'empâtements épais pour suggérer l'accumulation sédimentaire

- Palette chromatique spécifique : ocres, gris et bruns rappelant les formations sédimentaires

- Intégration de matériaux bruts subissant une altération chimique naturelle

- Création de surfaces stratifiées imitant les couches géologiques

Les cartes géologiques offrent une inspiration inattendue. Les feuilles du BRGM, avec leurs couleurs vives délimitant les étages géologiques, ressemblent étrangement aux compositions abstraites de Paul Klee. Le peintre suisse crée des aquarelles où les formes géométriques colorées évoquent involontairement les structures faillées du vignoble alsacien. L'art et la science se rejoignent dans une même quête de représentation du temps stratifié.

Représenter une discordance angulaire - cette rupture spectaculaire où deux séries de couches se rencontrent avec des orientations différentes - constitue un défi majeur. Cette interface matérialise parfois plusieurs centaines de millions d'années d'érosion. Le peintre capable de saisir ces discontinuités prouve sa compréhension profonde des processus géomorphologiques.

L'érosion accélérée : quand l'art contemporain embrasse la dégradation

Anselm Kiefer pousse la logique à son paroxysme. Né en 1945 dans une Allemagne en ruines, il crée des œuvres monumentales destinées à s'éroder. Ses toiles de 40 centimètres d'épaisseur intègrent cendre, plomb, argile, béton et paille. Ces matériaux s'altèrent naturellement : le plomb s'oxyde, la paille se décompose, l'argile se fissure.

À La Ribaute, son atelier près de Barjac dans le Gard, Kiefer creuse littéralement les collines et édifie des tours en béton. Ces structures colossales sont conçues pour devenir des ruines spectaculaires. Il rejoint ainsi le concept troublant d'Albert Speer sur la "valeur de ruine" : construire des édifices qui seront admirés même après leur dégradation par le temps.

Cette approche pose une question vertigineuse : à quelle vitesse s'érode réellement notre monde ? Les géologues estiment que les chaînes montagneuses perdent environ 200 mètres par million d'années (Source : Géomorphologie relief processus environnement). Sur 100 millions d'années sans soulèvement tectonique, l'altitude moyenne des continents passerait de 840 mètres à moins de 2 mètres (Source : Planet-Terre ENS Lyon). Kiefer condense ce processus millénaire en quelques décennies d'exposition aux intempéries, matérialisant ainsi la dénudation à l'échelle humaine.

Les livres carbonisés dans ses installations matérialisent une autre forme d'érosion : celle de la mémoire collective. Le feu, agent d'altération thermique, devient métaphore du temps qui efface progressivement les traces de l'histoire humaine. Face à l'échelle des temps géologiques, notre histoire ne représente qu'un battement de cils.

Matière vivante : quand la toile devient roche

Les néo-expressionnistes allemands révolutionnent l'usage des matériaux. Au lieu de peindre l'érosion, ils la provoquent directement sur l'œuvre. Le shellac, cette laque à particules de nacre importée d'Asie au XVIIIe siècle, permet de créer des surfaces stratifiées résistantes que l'artiste peut graver ou incruster d'autres matériaux.

Les empâtements massifs rappellent les reliefs tourmentés des massifs montagneux. Chaque application de matière correspond à un événement de sédimentation. Le processus créatif imite celui de la formation des roches sédimentaires : accumulation progressive de couches successives, chacune conservant la mémoire de son époque de dépôt.

Certains artistes assument la fragilité de leurs créations. Leurs œuvres temporaires s'effritent, se fissurent, se décolorent. Ce contraste entre l'éphémère de l'art et la quasi-permanence des phénomènes géologiques représentés crée une tension fascinante. La toile se dégrade en quelques années tandis que la roche qu'elle représente témoigne de milliards d'années d'histoire terrestre.

Cette approche transforme le spectateur en témoin actif d'un processus d'érosion accélérée. Vous pouvez explorer ces différentes interprétations du paysage géologique dans notre collection de tableaux paysages, où artistes classiques et contemporains dialoguent avec les forces telluriques qui sculptent notre planète.

Questions fréquentes

Comment Turner représentait-il l'érosion dans ses paysages ?

Turner utilisait des techniques d'aquarelle avec des lavis translucides superposés pour suggérer la profondeur temporelle des formations géologiques. Il représentait les falaises lissées par l'action marine et les cascades comme acteurs principaux du processus d'érosion, témoignant de son influence par les théories du géologue James Hutton sur la transformation lente et continue de la Terre.

Pourquoi Anselm Kiefer utilise-t-il des matériaux qui se dégradent ?

Kiefer intègre des matériaux comme le plomb, la cendre et l'argile qui s'altèrent naturellement pour que l'œuvre elle-même devienne un processus d'érosion accélérée. Cette approche matérialise l'action destructrice du temps à l'échelle humaine, condensant en quelques décennies ce que la nature accomplit sur des millions d'années, créant ainsi une méditation sur la permanence et l'impermanence.

Quelle est la vitesse réelle de l'érosion des montagnes ?

L'érosion des chaînes montagneuses progresse au rythme d'environ 200 mètres par million d'années. À cette vitesse, sans soulèvement tectonique, l'altitude moyenne des continents pourrait être réduite de 840 mètres à moins de 2 mètres en 100 millions d'années, illustrant la puissance destructrice mais extrêmement lente des processus géomorphologiques.