Imaginez-vous devant un tableau ancien. Votre regard plonge dans un paysage où chaque brin d'herbe semble peint individuellement, où des montagnes bleutées s'étendent à l'infini. Vous êtes probablement face à un paysage flamand primitif, ces œuvres extraordinaires nées entre 1420 et 1560 dans les riches cités de Bruges, Gand et Anvers.

Les caractéristiques picturales du paysage flamand primitif

Un paysage flamand primitif vous happe littéralement par son réalisme obsessionnel. Là où les Italiens calculaient leurs perspectives avec des formules mathématiques, les maîtres flamands peignaient ce qu'ils voyaient réellement. Résultat ? Des arbres si détaillés qu'on croirait pouvoir compter leurs feuilles, des rivières dont on devine le courant, des rochers aux textures presque palpables.

Jan van Eyck, Gérard David, Hans Memling : ces noms résonnent comme ceux de véritables scientifiques de la peinture. Ils passaient des heures à observer la nature des Pays-Bas bourguignons, scrutant la lumière sur l'eau, étudiant les écorces, mémorisant les formes des nuages. Leur objectif ambitieux ? Capturer l'infini dans un panneau de bois de quelques dizaines de centimètres.

La révolution vint de leur maîtrise de la peinture à l'huile. Van Eyck perfectionna cette technique au XVe siècle en superposant de fines couches transparentes. Imaginez un millefeuille de couleur : chaque strate laisse passer la lumière qui se reflète sur le fond clair du panneau avant de ressortir, créant une luminosité incomparable. Aucune peinture italienne ne possédait cet éclat de pierre précieuse.

La technique de superposition des plans dans le paysage de l'école flamande

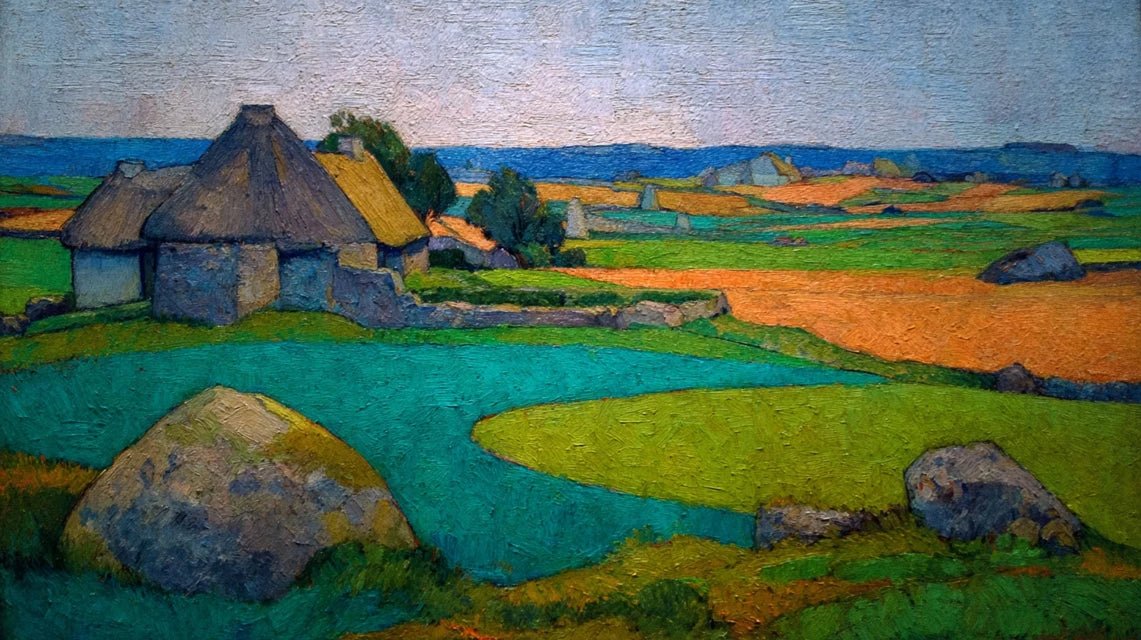

Approchez-vous du tableau. Vous remarquerez une organisation presque mathématique en trois bandes horizontales. C'est la signature absolue des primitifs flamands.

Tout en bas, le premier plan vous accueille avec ses tons bruns profonds. Saint Jérôme médite parmi les rochers escarpés. Des herbes folles percent entre les pierres. Un arbre tordu, presque mort, étend ses branches noueuses. Chaque élément est rendu avec une précision de botaniste.

Relevez les yeux vers le milieu du tableau. Explosion de verts ! C'est ici que la magie opère vraiment. Des chemins serpentent entre les collines. Des villages miniatures dévoilent leurs toits pentus. Des personnages minuscules - un paysan conduisant son attelage, une lavandière près de la rivière - racontent mille histoires. Joachim Patinir, qu'on considère comme le premier véritable paysagiste, excellait particulièrement dans ces zones fourmillantes de vie.

Enfin, l'arrière-plan vous transporte vers l'infini. Des montagnes bleutées - ce fameux « bleu Patinir » - se fondent progressivement dans le ciel. Cette profondeur vertigineuse crée l'impression d'un monde sans limites, comme si le tableau ouvrait une fenêtre sur l'univers entier.

Les couleurs distinctives du paysage flamand primitif : le système chromatique à trois niveaux

Les primitifs flamands ne choisissaient pas leurs couleurs au hasard. Ils suivaient une logique chromatique rigoureuse qui constitue aujourd'hui un outil d'identification infaillible.

Observez la gradation : brun, vert, bleu. Les bruns chauds du premier plan - ocre, terre de Sienne, parfois rehaussés de touches rougeâtres - ancrent solidement la composition. Votre œil trouve un point d'appui avant de s'aventurer plus loin.

Les verts du second plan offrent une variété stupéfiante. Vert émeraude pour les prairies fraîches, vert olive pour les arbres matures, vert céladon pour les champs cultivés. Cette diversité témoigne d'une observation directe et passionnée de la campagne flamande.

Le bleu de l'arrière-plan représente la touche de génie. Par un dégradé subtil - de l'outremer profond au bleu-gris puis presque au blanc sur la ligne d'horizon - les peintres créaient une illusion de profondeur saisissante. Ils ignoraient les traités de perspective italiens mais possédaient quelque chose de plus précieux : un œil infaillible pour les effets atmosphériques.

Cette pureté des couleurs, comparable à l'éclat de joyaux, résulte directement de la technique des glacis superposés. La lumière traverse les couches transparentes, rebondit sur la préparation claire, ressort en illuminant les pigments. Cinq siècles plus tard, ces tableaux conservent leur fraîcheur chromatique.

L'identification du paysage par la perspective atmosphérique flamande

Les primitifs flamands ont inventé leur propre système pour créer la profondeur. Pas de calculs savants, juste une observation minutieuse de la nature.

Imaginez-vous perché sur une colline, dominant le paysage à perte de vue. C'est exactement le point de vue adopté par ces peintres. Cette vue plongeante, presque à vol d'oiseau, permet d'embrasser d'un seul regard mer, plaines, montagnes et forêts. En 1520, quand Albrecht Dürer rendit visite à Joachim Patinir à Anvers, il le surnomma « le bon peintre de paysages » - première fois qu'on utilisait ce terme dans l'histoire de l'art.

La perspective atmosphérique se lit dans la décoloration progressive des éléments. Au premier plan, chaque détail reste net. Au second plan, les contours s'adoucissent légèrement. À l'arrière-plan, tout devient silhouette bleutée sans détails. Les Flamands avaient compris que l'air lui-même modifie notre perception des objets distants - une découverte scientifique avant l'heure.

Les éléments végétaux et minéraux typiques du paysage de l'école primitive

Certains motifs reviennent si régulièrement qu'ils constituent de véritables signatures visuelles de l'école flamande.

La végétation raconte une histoire. Au premier plan, ces arbres décharnés aux branches tortueuses vous intriguent ? Karel van Mander notait que Patinir peignait ses arbres « comme pointillés », référence à cette technique méticuleuse où chaque feuille semblait individuellement posée. Plus loin, des chênes robustes, des peupliers élancés, des bosquets denses créent une symphonie verte.

Les rochers fantastiques fascinent immédiatement. Inspirés des paysages spectaculaires de la vallée de la Meuse près de Dinant, ces formations minérales aux silhouettes tourmentées ajoutent une dimension presque fantastique. Patinir transformait ces falaises réelles en cathédrales de pierre qui structurent l'espace.

L'eau omniprésente anime ces compositions. Rivières sinueuses reflétant le ciel, étangs calmes comme des miroirs, mers s'étendant jusqu'aux confins du monde. Les Flamands maîtrisaient l'art délicat des reflets et des transparences. Des bateaux minuscules naviguent sur ces eaux, portant des cargaisons invisibles vers des destinations imaginaires.

L'architecture parsème discrètement le paysage. Châteaux perchés sur des éperons rocheux, villages aux maisons à pignons typiquement flamands, églises gothiques reconnaissables à leurs flèches élancées. Même miniatures, ces constructions respectent la précision architecturale qui caractérise cette école.

Découvrez comment cette tradition paysagère s'exprime dans l'art contemporain avec notre sélection de tableaux paysages qui perpétue cet héritage artistique.

Maîtriser ces critères d'identification vous permet de reconnaître instantanément un paysage flamand primitif. Ces œuvres témoignent d'une révolution qui plaça la nature au cœur de l'art et influença durablement la peinture européenne. Le paysage-monde inventé par ces maîtres reste une référence incontournable pour comprendre l'évolution de la représentation paysagère en Occident.

FAQ - Identifier un paysage flamand primitif

Quelle est la différence principale entre un paysage flamand primitif et un paysage italien de la Renaissance ?

Les peintres flamands primitifs privilégiaient la perspective atmosphérique basée sur l'observation empirique, créant des dégradés de couleurs du brun au bleu. Les Italiens utilisaient la perspective géométrique mathématique avec des points de fuite calculés. De plus, les Flamands peignaient avec la technique des glacis superposés à l'huile, donnant une luminosité incomparable absente des œuvres italiennes à la détrempe.

Pourquoi les paysages flamands primitifs sont-ils structurés en trois plans horizontaux ?

Cette organisation en trois bandes (premier plan brun, second plan vert, arrière-plan bleu) permettait aux maîtres flamands de créer une profondeur sans maîtriser la perspective linéaire. Chaque plan possède sa propre tonalité chromatique et son niveau de détail, guidant naturellement le regard du spectateur du premier plan détaillé vers l'infini bleuté de l'horizon.

Comment Joachim Patinir a-t-il révolutionné le genre du paysage ?

Patinir fut le premier peintre à se considérer principalement comme paysagiste, reléguant les figures religieuses au second plan. Il inventa le « paysage-monde » qui compile dans une seule composition des éléments géographiques variés - montagnes, mers, plaines - vus d'un point élevé. Dürer le qualifia en 1520 de « bon peintre de paysages », première utilisation connue de ce terme dans l'histoire de l'art.