J'ai découvert ma première carte céleste chinoise ancienne lors d'une vente aux enchères à Pékin, en 2011. Le parchemin déployé révélait un univers qui n'avait rien à voir avec les planisphères européens que je collectionnais depuis des années. Là où nos cartes occidentales ordonnaient le cosmos selon des grilles mathématiques rigides, celle-ci respirait une autre philosophie : des constellations organiques, des couleurs symboliques, une géométrie qui épousait le mouvement plutôt que de le figer. Ce jour-là, j'ai compris que chaque civilisation n'avait pas simplement cartographié le ciel différemment – elle avait littéralement vu un autre univers.

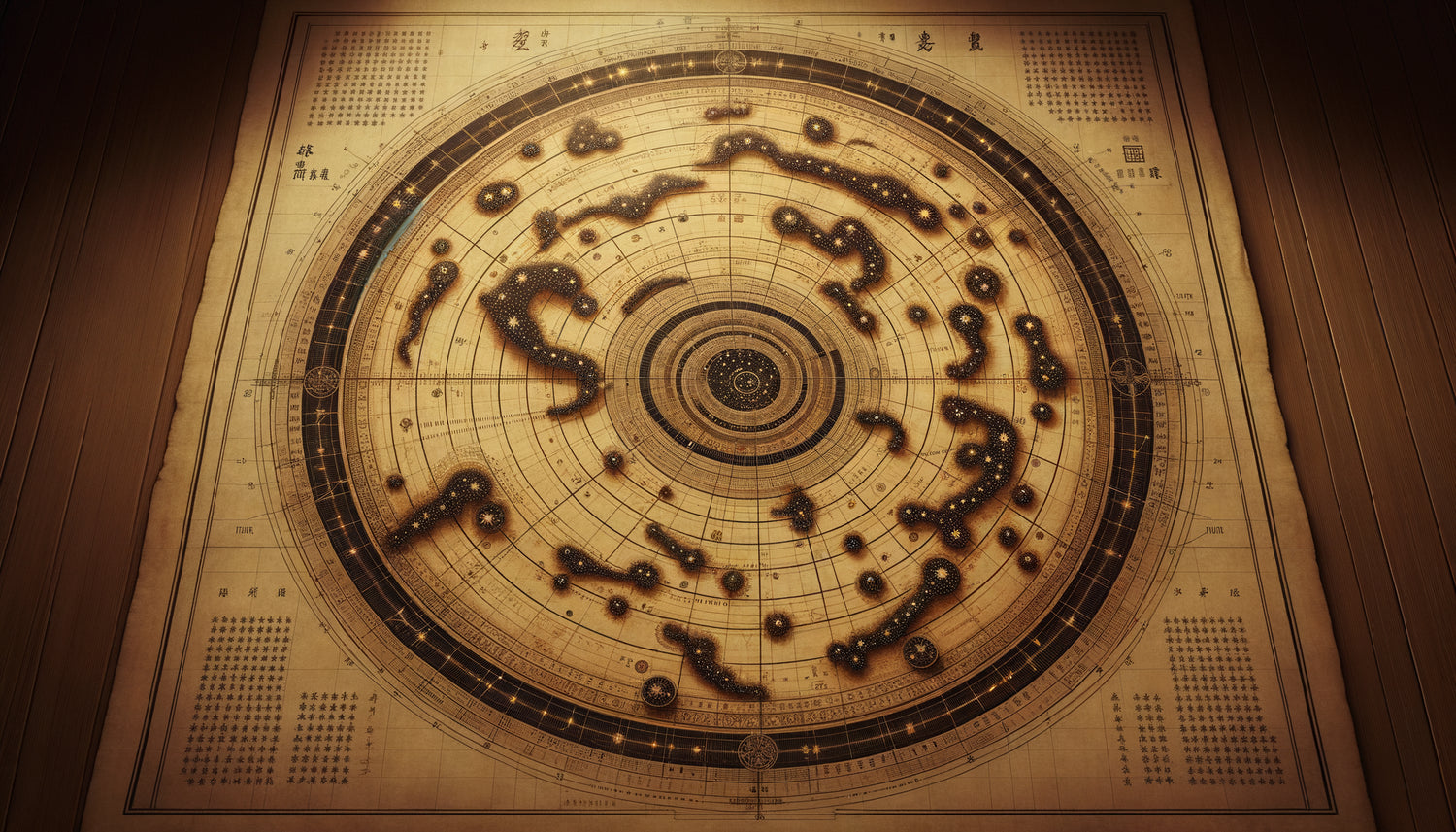

Voici ce que les cartes célestes chinoises des dynasties Tang et Song révèlent : une vision circulaire et organique du cosmos (contre la projection rectangulaire européenne), une précision observationnelle remarquable avec plus de 1 400 étoiles répertoriées (bien avant les catalogues occidentaux), et une dimension philosophique où l'astronomie servait l'harmonie impériale plutôt que la navigation maritime. Ces différences ne sont pas que techniques – elles racontent deux manières fondamentalement distinctes d'habiter le monde.

Vous êtes peut-être fasciné par l'astronomie ancienne, mais perdu face à la complexité des représentations asiatiques. Les symboles vous échappent, la logique circulaire déroute votre œil habitué aux coordonnées cartésiennes. Rassurez-vous : cette désorientation est précisément le passage vers une compréhension plus riche de notre relation au cosmos. Je vous propose d'explorer ces différences majeures entre les cartes célestes chinoises et européennes, pour enrichir votre vision – et peut-être votre décoration – d'une profondeur insoupçonnée.

La géométrie du cosmos : cercles vivants contre grilles fixes

La première différence saute aux yeux dès qu'on compare une carte céleste chinoise Tang (618-907) et un planisphère européen médiéval. Les représentations chinoises adoptent systématiquement une structure circulaire centrée sur le pôle céleste Nord, considéré comme le pivot cosmique, résidence de l'Empereur Céleste. Cette circularité n'est pas qu'esthétique : elle reflète la conception d'un univers en rotation perpétuelle, organique, vivant.

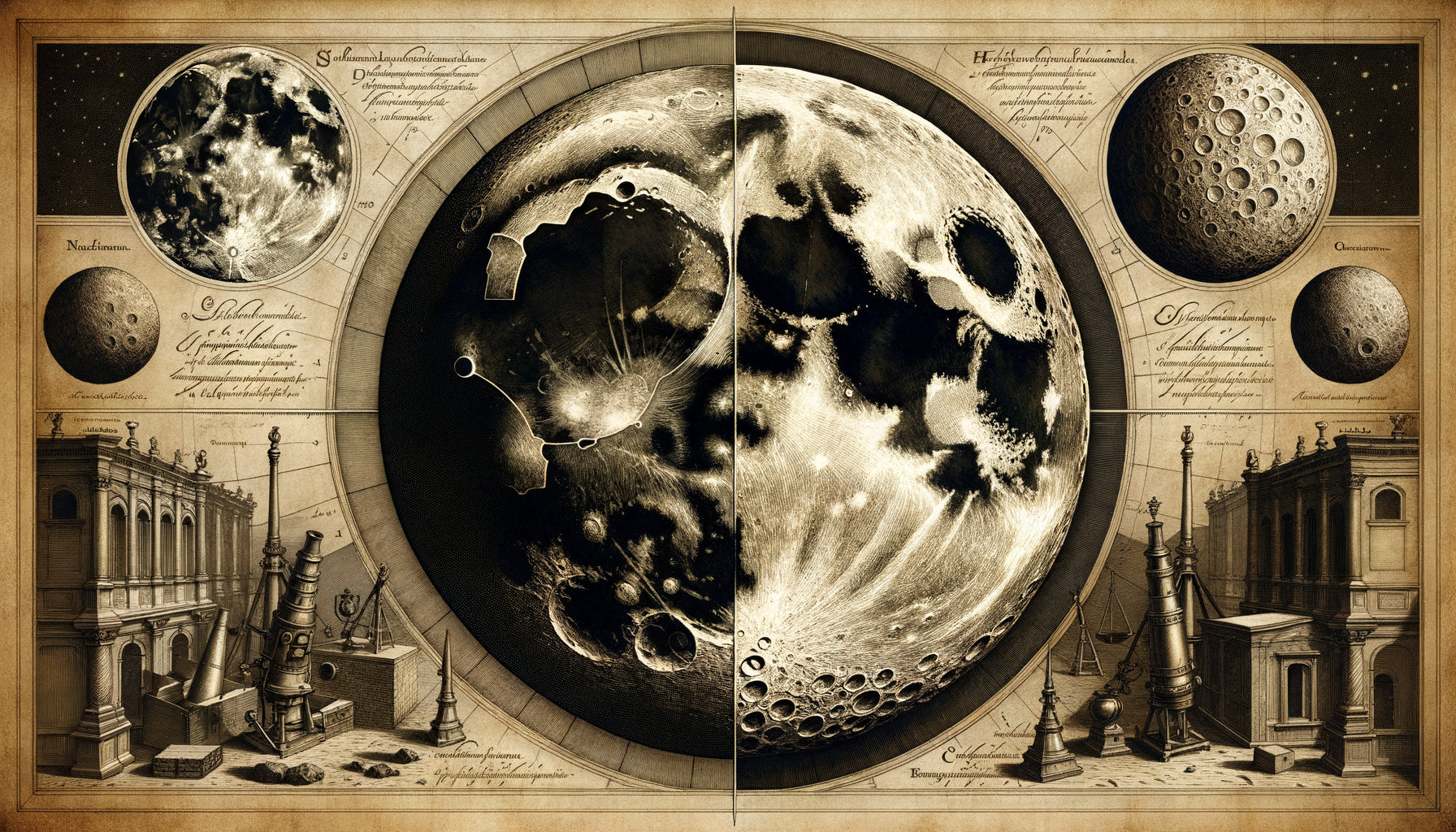

Les Européens, héritiers des traditions ptoléméennes, privilégient les projections rectangulaires ou hémisphériques découpées selon des coordonnées précises. Leur ciel est une grille, un territoire à conquérir intellectuellement. Le fameux Almageste de Ptolémée (IIe siècle) structure le cosmos en zones géométriques, préparant déjà la cartographie maritime des grandes explorations.

Sous les Song (960-1279), cette approche circulaire chinoise atteint son apogée avec la carte de Suzhou (1247), gravée sur pierre : un disque parfait où 1 434 étoiles sont positionnées avec une précision stupéfiante. Chaque constellation forme un ensemble organique, les étoiles reliées par des lignes suggérant des figures mythologiques ou des outils administratifs célestes. Face à elle, les cartes européennes contemporaines peinent à dépasser 500 étoiles et privilégient les figures zodiacales gréco-romaines.

Quand l'observation surpasse la théorie

Voici un fait peu connu : les astronomes Tang et Song disposaient de catalogues stellaires plus précis que leurs homologues européens, et ce plusieurs siècles avant la Renaissance. La raison ? Une tradition d'observation systématique au service de l'État impérial. Les phénomènes célestes – comètes, éclipses, novae – étaient interprétés comme des messages divins concernant la légitimité du pouvoir. Cette motivation politique a paradoxalement généré une rigueur scientifique exceptionnelle.

Dès la dynastie Tang, les cartes célestes chinoises répertorient les étoiles en fonction de leur luminosité, classées en magnitudes. La célèbre carte de Dunhuang (VIIe siècle), découverte dans les grottes bouddhistes, montre déjà cette sophistication : plus de 1 300 étoiles, des notations de couleur (rouge, jaune, blanc) indiquant leur nature, et des trajectoires planétaires tracées avec précision.

En Europe médiévale, l'astronomie reste largement tributaire des textes antiques. Les représentations européennes du XIIe ou XIIIe siècle reproduisent fidèlement Ptolémée sans vérification observationnelle systématique. Il faudra attendre Tycho Brahe (XVIe siècle) pour voir émerger une rigueur comparable dans la cartographie céleste occidentale. Les Song, eux, produisaient déjà des éphémérides prédictives d'une fiabilité impressionnante.

La couleur comme langage cosmique

Un élément visuel distingue immédiatement les cartes célestes chinoises : l'usage symbolique de la couleur. Chaque zone du ciel correspond à un point cardinal et à une couleur rituelle : l'Est au bleu-vert (printemps, Dragon Azur), le Sud au rouge (été, Oiseau Vermillon), l'Ouest au blanc (automne, Tigre Blanc), le Nord au noir (hiver, Tortue Noire). Cette chromocosmologie intègre l'astronomie dans un système philosophique total, celui des Cinq Éléments (wu xing).

Les représentations européennes, même enluminées avec soin, utilisent la couleur de manière décorative ou hiérarchique (or pour les étoiles majeures), jamais comme système de pensée. Cette différence reflète deux épistémologies : pour la Chine Tang et Song, le cosmos est un organisme unifié où tout résonne avec tout ; pour l'Europe médiévale, c'est un mécanisme créé par Dieu, analysable par parties.

Constellations impériales contre mythes méditerranéens

Levez les yeux vers Orion, et vous verrez un chasseur selon la tradition grecque. Un Chinois de la dynastie Song y verrait Shen, un général céleste, et ses étoiles feraient partie d'un système administratif cosmique. Cette différence de lecture transforme radicalement l'aspect des cartes célestes.

Les Chinois divisent le ciel en 284 astérismes officiels (xingquan), regroupés en trois enceintes et vingt-huit maisons lunaires (ershiba xiu). Chaque constellation porte un nom évoquant l'administration impériale : le Marché Céleste, le Grenier de l'Empire, le Palais Pourpre Interdit (zone circumpolaire). Le cosmos reproduit l'ordre terrestre, validant par symétrie la hiérarchie sociale.

L'Europe médiévale hérite des 48 constellations ptoléméennes, enrichies des figures zodiacales babyloniennes et des récits mythologiques gréco-romains. Ses cartes racontent des épopées héroïques – Hercule, Persée, Andromède – plutôt qu'un organigramme bureaucratique. Cette différence se lit visuellement : là où une carte Song montre un cosmos structuré comme un palais, une carte européenne déploie un théâtre mythologique.

Fonction sociale : prédiction impériale contre navigation marchande

Pourquoi tant de différences entre cartes célestes chinoises et européennes ? La réponse tient en un mot : usage. En Chine, l'astronomie était monopole d'État. Le Bureau Astronomique Impérial employait des dizaines de fonctionnaires chargés d'observer, calculer, prédire. Toute anomalie céleste – comète, éclipse imprévue – pouvait signaler la perte du Mandat Céleste. Les cartes servaient donc la légitimation politique et la planification agricole (calendriers précis pour les semailles).

En Europe, surtout à partir du XIIIe siècle, l'astronomie maritime prend le dessus. Les cartes célestes deviennent des outils de navigation pour les marchands vénitiens, génois, puis ibériques. On y cherche des repères pratiques – hauteur de Polaris, position des étoiles guides – plutôt que des présages divins. Cette finalité pragmatique explique l'évolution vers les projections planes, plus faciles à utiliser sur un pont de navire que les mandalas circulaires chinois.

Le secret bien gardé des cartes Song

Un détail fascinant : les cartes célestes Song les plus précises étaient classées secret d'État. Leur diffusion hors du Bureau Astronomique constituait un crime de lèse-majesté. Cette confidentialité contraste totalement avec la circulation relativement libre des textes astronomiques en Europe médiévale, copiés dans les monastères et universités. Résultat paradoxal : les Chinois produisaient des cartes supérieures techniquement, mais leur influence resta confinée à l'Asie orientale ; les cartes européennes, moins précises, circulaient et s'amélioraient par échanges constants.

L'héritage esthétique dans nos intérieurs contemporains

Aujourd'hui, collectionner ou afficher une reproduction de carte céleste chinoise n'est pas qu'un geste décoratif. C'est inviter chez soi une vision alternative du cosmos, une philosophie où l'harmonie prime sur la conquête, où l'observation patiente précède la théorie spéculative. Dans un intérieur contemporain, ces cartes circulaires apportent une profondeur méditative que les planisphères rectangulaires ne peuvent offrir.

J'ai accroché dans mon bureau une reproduction de la carte de Suzhou. Chaque matin, avant de commencer mes recherches, je la contemple quelques instants. Son mouvement circulaire, ses constellations aux noms poétiques – le Tisseur Céleste, la Rivière d'Argent – me rappellent que notre rapport au ciel façonne notre rapport au monde. Les différences entre cartes célestes chinoises et européennes ne sont pas que techniques : elles incarnent des choix civilisationnels sur ce qui mérite d'être observé, préservé, transmis.

Laissez le cosmos inspirer votre espace de vie

Découvrez notre collection exclusive de tableaux espace qui célèbrent la beauté des représentations célestes anciennes et contemporaines, pour transformer votre intérieur en voyage cosmique.

Vers une synthèse des regards

Ce que j'ai appris en comparant pendant quinze ans ces traditions cartographiques, c'est qu'aucune n'a tort, aucune n'est supérieure. Les cartes Tang et Song nous enseignent la patience observationnelle, l'intégration du cosmos dans une vision holistique du monde. Les cartes européennes nous montrent l'audace de la projection mathématique, le courage de remettre en question les autorités anciennes.

Pour vous qui cherchez à enrichir votre culture visuelle ou votre décoration d'une dimension cosmique authentique, je recommande d'exposer les deux traditions côte à côte. Observez comment votre œil circule différemment sur le cercle chinois et sur le rectangle européen. Ressentez comment l'un invite à la contemplation centripète, l'autre à l'exploration centrifuge. Ces cartes célestes ne sont pas que des documents historiques – elles sont des invitations à habiter le monde autrement.

Commencez simplement : choisissez une reproduction de qualité d'une carte Song et d'un planisphère européen contemporain. Accrochez-les dans votre espace de réflexion. Laissez leur dialogue silencieux vous rappeler que le cosmos, inépuisable, attend toujours de nouveaux regards pour révéler d'autres secrets. Les différences entre ces traditions ne sont pas des fossés à combler, mais des ponts à emprunter.

Questions fréquentes sur les cartes célestes chinoises et européennes

Les cartes célestes chinoises étaient-elles vraiment plus précises que les européennes ?

Oui, et de manière documentée. Les catalogues stellaires chinois des dynasties Tang et Song répertoriaient entre 1 300 et 1 450 étoiles avec leurs positions relatives, quand les sources européennes médiévales atteignaient péniblement 500 à 600 étoiles. Cette précision s'explique par une tradition d'observation continue sur plusieurs siècles, avec des instruments sophistiqués comme les sphères armillaires et les gnomons géants. Les Chinois notaient aussi systématiquement les phénomènes transitoires (comètes, novae, éclipses) dans les annales impériales, créant une base de données astronomique sans équivalent en Occident avant le XVIe siècle. Leur approche empirique, motivée par les besoins du calendrier agricole et de la divination impériale, a produit une exactitude observationnelle remarquable, même si leur cadre théorique différait radicalement du modèle géocentrique grec.

Peut-on décorer son intérieur avec des reproductions de cartes célestes anciennes ?

Absolument, et c'est même une tendance forte dans la décoration intérieure contemporaine. Les cartes célestes chinoises, avec leur esthétique circulaire et leurs couleurs symboliques, apportent une dimension méditative et sophistiquée aux espaces de vie. Elles fonctionnent particulièrement bien dans les bureaux, bibliothèques ou chambres, où leur complexité visuelle invite à la contemplation. Pour un rendu authentique, privilégiez les reproductions sur papier texturé façon parchemin ou sur toile, avec des teintes naturelles (sépia, bleu nuit, noir profond). Les cartes européennes, plus géométriques, s'intègrent idéalement dans des intérieurs au style industriel ou scientifique. L'astuce décorative : créer un mur de comparaison avec une carte chinoise circulaire face à une projection européenne rectangulaire – le contraste visuel devient une conversation permanente sur nos manières de voir le cosmos.

Pourquoi les Européens n'ont-ils pas adopté le système circulaire chinois ?

Cette question touche au cœur des différences culturelles profondes. Le système circulaire chinois centré sur le pôle Nord céleste reflétait une cosmologie où l'Empire du Milieu occupait le centre du monde, sous le regard de l'Empereur Céleste. Les Européens, héritiers de la tradition ptoléméenne et tournés vers la navigation maritime, avaient besoin de projections utilisables pour calculer des positions lors des voyages. La projection rectangulaire permettait de mesurer facilement des coordonnées (ascension droite, déclinaison) et de les reporter sur des instruments nautiques. De plus, les échanges entre Chine et Europe restaient limités jusqu'aux missions jésuites du XVIIe siècle. Quand les savants européens découvrirent enfin les cartes chinoises, ils en admirèrent la précision mais conservèrent leur système, déjà intégré dans une infrastructure scientifique complète. C'est moins un rejet qu'une fidélité à un paradigme déjà opérationnel pour leurs besoins spécifiques.