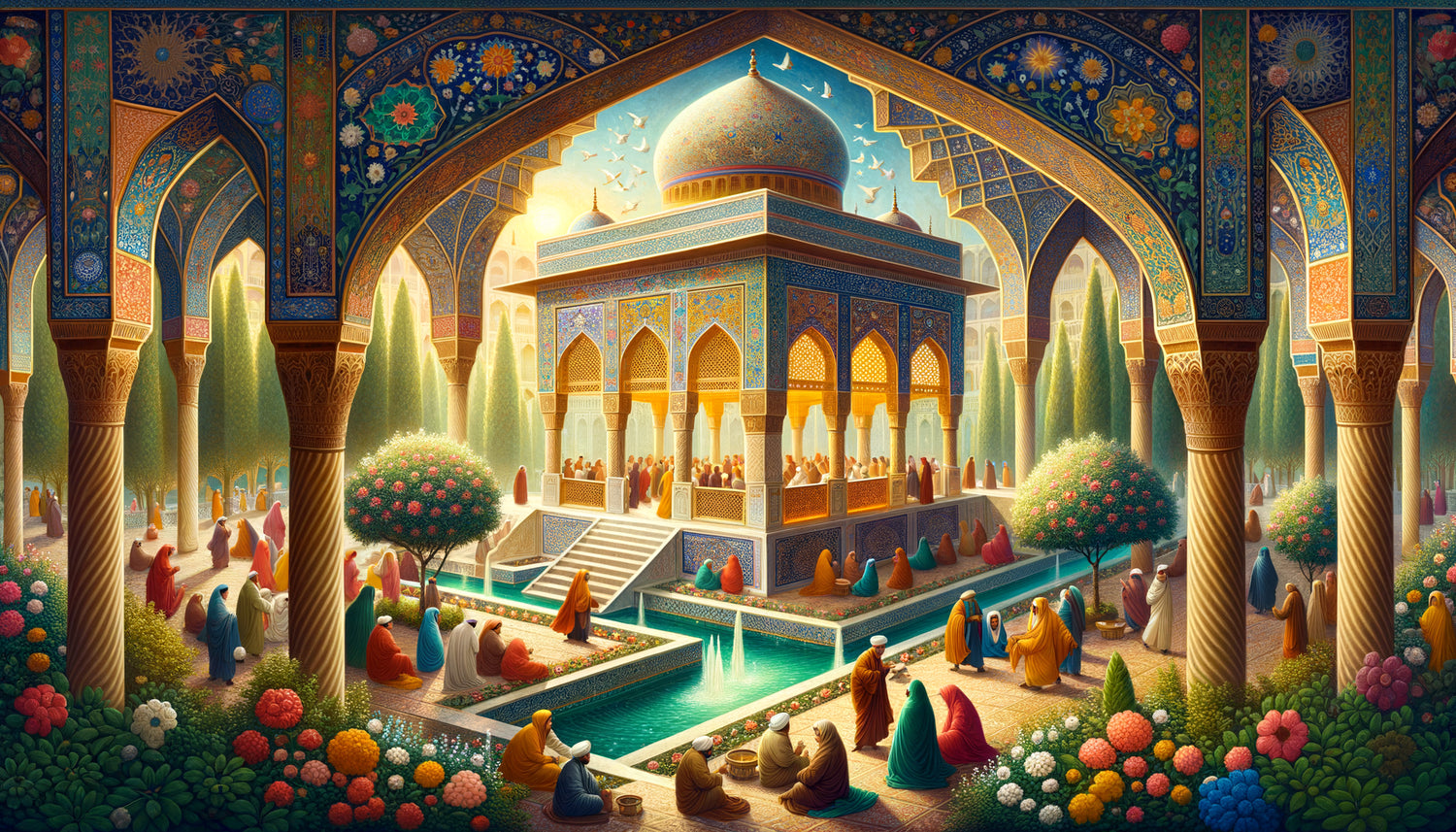

Lorsqu'on contemple les miniatures persanes du XIIIe siècle ou les enluminures des manuscrits arabes médiévaux, un détail frappe immédiatement : ces paysages somptueux, peuplés de jardins luxuriants et de palais fastueux, ignorent totalement les grottes et cavernes. Là où l'iconographie chrétienne médiévale multipliait les représentations de saints ermites dans leurs refuges rupestres, l'art islamique médiéval développait une vision du monde radicalement différente. Cette absence n'est pas un hasard technique ou un oubli artistique, mais le reflet d'une cosmologie profonde qui continue d'influencer notre perception des espaces naturels et architecturaux.

Voici ce que cette absence révèle : une philosophie spatiale qui privilégie la lumière à l'obscurité, valorise le jardin cultivé plutôt que la nature sauvage, et inscrit l'harmonie humaine dans des espaces ouverts plutôt que dans le retrait souterrain. Comprendre cette vision transforme notre manière d'envisager les paysages et l'aménagement contemporain.

Nous admirons aujourd'hui les jardins islamiques, leurs fontaines et leurs perspectives géométriques, sans vraiment saisir la philosophie qui les sous-tend. Pourquoi cette tradition artistique a-t-elle si délibérément écarté les formations géologiques naturelles de ses représentations ? Cette question éclaire non seulement l'histoire de l'art, mais aussi notre rapport actuel aux espaces intérieurs et extérieurs.

Le paradis terrestre : une vision horizontale de la béatitude

Dans la cosmologie islamique médiévale, le jardin représente l'anticipation du paradis. Les miniatures persanes et arabes déploient des espaces où l'eau courante, la végétation ordonnée et la lumière solaire composent un idéal de perfection. Le mot arabe jannah, qui désigne le paradis, signifie littéralement « jardin ». Cette conception influence profondément les représentations paysagères : la grotte, espace confiné et obscur, s'oppose radicalement à cette vision céleste.

Les manuscrits du Khamsa de Nizami ou du Shahnameh illustrent cette préférence constante. Princes et héros évoluent dans des jardins clos (chahār bāgh), structurés par des canaux d'irrigation qui divisent l'espace en quatre quadrants. Cette géométrie n'est jamais interrompue par des accidents géologiques. Le paysage islamique médiéval est construit, maîtrisé, humanisé – aux antipodes de la grotte naturelle et indomptée.

Cette philosophie spatiale se retrouve jusque dans l'architecture : les moucharabiehs filtrent la lumière sans jamais la bannir totalement, les cours intérieures créent des jardins privés baignés de clarté. L'idée même de s'enfoncer dans la terre, de chercher la spiritualité dans l'obscurité souterraine, reste étrangère à cette tradition.

L'ermitage chrétien contre la communauté islamique

La tradition érémitique chrétienne a profondément marqué l'iconographie médiévale occidentale. Saint Jérôme dans sa grotte, Marie-Madeleine dans la Sainte-Baume, les Pères du désert dans leurs refuges rocheux : la caverne symbolise le retrait spirituel et la pénitence dans l'imaginaire chrétien. Les grottes et cavernes deviennent des lieux de transformation intérieure, de combat contre les démons, de proximité avec le divin par l'ascèse.

L'islam médiéval développe une spiritualité différente, centrée sur la communauté et la vie sociale. Si la retraite spirituelle (khalwa) existe dans le soufisme, elle ne prend pas la forme d'un isolement caverneux permanent. Les mystiques musulmans méditent dans des khanqah (couvents soufis) ou des ribat (forteresses spirituelles), toujours en lien avec une communauté.

Cette différence théologique explique l'absence des cavernes dans les paysages islamiques médiévaux. Représenter une grotte aurait signifié valoriser l'isolement radical, concept étranger à une religion qui prescrit la prière collective, valorise le commerce et encourage la vie urbaine. Les miniatures montrent des derviches en méditation, mais toujours dans des jardins ou des espaces architecturaux lumineux.

La lumière comme manifestation divine

Le verset de la Lumière (Coran, sourate 24, verset 35) structure profondément l'esthétique islamique : « Dieu est la Lumière des cieux et de la terre ». Cette métaphore centrale influence toute la représentation spatiale. La lumière n'est pas simplement un attribut divin, elle est la manifestation de sa présence. Les grottes et cavernes, par leur obscurité intrinsèque, s'opposent à cette théologie lumineuse.

L'architecture islamique médiévale multiplie les dispositifs pour capter, filtrer et diffuser la lumière : coupoles percées, claustra ajourées, miroirs d'eau réfléchissants. Dans les miniatures, cette recherche se traduit par des palettes chromatiques éclatantes, des fonds dorés, des ciels lapis-lazuli. Introduire une grotte sombre dans ces compositions aurait créé une dissonance théologique et esthétique.

La géographie symbolique des manuscrits persans

Les enlumineurs médiévaux de Hérat, Tabriz ou Chiraz ne peignaient pas des paysages naturalistes mais des géographies symboliques. Chaque élément portait une signification précise : le cyprès évoquait l'éternité, le rossignol l'amour mystique, la source la générosité divine. Dans ce système codifié, les grottes et cavernes n'avaient pas de place car elles ne véhiculaient aucune valeur positive dans la culture persane ou arabe.

Les rochers apparaissent parfois, mais toujours comme des affleurements externes, jamais comme des cavités pénétrables. Dans le Khamsa de Nizami, les scènes de chasse montrent des princes poursuivant le gibier sur des terrains accidentés, mais ces formations rocheuses restent en surface, décoratives, sans profondeur inquiétante.

Cette convention persiste du XIIIe au XVIe siècle, de l'école de Bagdad aux ateliers safavides. Même lorsque les artistes représentent des récits préislamiques comme le Shahnameh (Livre des Rois), où certains héros pourraient logiquement se réfugier dans des grottes, ils privilégient des tentes royales ou des pavillons de chasse – structures temporaires mais ouvertes sur le ciel.

Quand l'architecture imite le paysage idéal

Cette absence de cavernes dans l'iconographie révèle une conception unique du rapport entre architecture et nature. Plutôt que d'aménager des grottes naturelles (pratique courante dans les traditions bouddhistes ou chrétiennes orientales), l'architecture islamique recrée le jardin paradisiaque par la construction. L'Alhambra de Grenade, avec ses cours successives et ses jeux d'eau, matérialise exactement ce que montrent les miniatures persanes.

Les iwans (porches voûtés) des mosquées et palais créent des espaces de transition semi-ouverts, jamais totalement fermés. Même les sabils (fontaines publiques), qui pourraient théoriquement adopter une forme caverneuse, restent architecturalement ouverts. Cette cohérence entre représentation picturale et réalisation architecturale confirme une vision du monde unitaire.

Les jardins en terrasses de Samarcande ou les bagh moghols d'Inde prolongent cette philosophie : transformer la nature par l'art humain plutôt que de chercher la spiritualité dans ses accidents géologiques. Le paysage idéal islamique médiéval est toujours le produit d'une collaboration harmonieuse entre l'homme et la création divine, jamais un retour à une nature brute et souterraine.

L'influence sur le design contemporain

Cette tradition esthétique résonne étrangement avec certaines tendances actuelles du design d'intérieur. Le style méditerranéen contemporain, qui privilégie les espaces lumineux, les patios intérieurs et les transitions fluides entre dedans et dehors, hérite inconsciemment de cette philosophie. Les architectes qui travaillent la lumière naturelle comme matériau premier retrouvent cette approche médiévale islamique.

Les tableaux paysage inspirés de l'esthétique orientale captent cette même recherche : perspectives ouvertes, horizons lumineux, absence de profondeurs inquiétantes. Ils créent dans nos intérieurs modernes cette sensation d'espace maîtrisé et harmonieux que recherchaient les enlumineurs persans. Cette continuité esthétique traverse les siècles sans que nous en ayons toujours conscience.

Transformez votre intérieur en jardin de lumière

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui capturent cette philosophie d'espaces ouverts et lumineux, pour créer chez vous l'harmonie des jardins persans médiévaux.

Les rares exceptions qui confirment la règle

Quelques manuscrits tardifs, influencés par les contacts avec l'art chinois sous les dynasties mongoles, introduisent timidement des formations rocheuses plus prononcées. Les miniatures de l'école de Hérat au XVe siècle montrent parfois des montagnes escarpées avec des surplombs rocheux, concession à l'esthétique sino-mongole qui appréciait les paysages tourmentés.

Mais même dans ces cas, il ne s'agit jamais de véritables cavernes habitables. Les rochers restent des éléments décoratifs de surface, traités avec les mêmes couleurs vives que le reste de la composition. Aucun personnage n'y pénètre, aucune action narrative ne s'y déroule. Cette résistance témoigne de la force de la convention esthétique islamique.

Cette constance sur plusieurs siècles et dans différentes régions (du Maghreb à l'Inde moghole) prouve qu'il ne s'agit pas d'une simple mode artistique mais bien d'une structure mentale profonde. Les grottes et cavernes demeurent absentes parce qu'elles sont conceptuellement incompatibles avec la vision du monde que véhiculent ces paysages.

Réinventer nos espaces à la lumière de cette tradition

Comprendre pourquoi les paysages islamiques médiévaux excluaient les cavernes nous invite à repenser notre propre rapport aux espaces sombres et confinés. Dans nos intérieurs contemporains, nous reproduisons parfois inconsciemment ce schéma : les espaces valorisés sont lumineux, ouverts, connectés avec l'extérieur. Les caves et sous-sols restent des lieux utilitaires, jamais des espaces de vie privilégiés.

Cette tradition nous enseigne aussi l'art de la lumière filtrée plutôt que de l'obscurité totale. Là où les grottes imposent le noir absolu, les moucharabiehs et claustra créent une pénombre précieuse, qui tamise sans occulter. Cette nuance trouve des applications infinies dans le design contemporain : voilages, cloisons ajourées, puits de lumière.

Enfin, l'idée que le paysage idéal soit un jardin construit plutôt qu'une nature brute résonne avec les préoccupations écologiques actuelles. Il ne s'agit pas de conquérir la nature sauvage ni de s'y perdre, mais d'établir avec elle une relation harmonieuse et réciproque. Les paysages islamiques médiévaux proposaient déjà cette troisième voie entre domination et soumission.

L'absence des grottes et cavernes dans ces représentations n'est pas une limitation mais l'expression d'une vision cohérente et sophistiquée de l'espace, de la lumière et de la place de l'humain dans la création. Intégrer cette compréhension dans nos choix décoratifs actuels, c'est s'inscrire dans une tradition esthétique millénaire qui privilégie la clarté sur l'ombre, la communauté sur l'isolement, et l'harmonie cultivée sur le chaos naturel. Chaque fois que nous choisissons un tableau paysage lumineux plutôt qu'une scène sombre, nous perpétuons inconsciemment cette philosophie. Reconnaître cette filiation nous permet de l'enrichir et de la réinventer pour nos espaces contemporains.

Questions fréquentes sur les paysages dans l'art islamique médiéval

Pourquoi l'art islamique médiéval privilégiait-il les jardins dans ses représentations ?

Le jardin (jannah en arabe) représente littéralement le paradis dans la cosmologie islamique. Les artistes médiévaux ne cherchaient pas à reproduire des paysages naturalistes mais à évoquer l'idéal paradisiaque : eau courante, végétation luxuriante, organisation géométrique parfaite et lumière omniprésente. Cette convention esthétique reflète une théologie où la nature humanisée et cultivée surpasse la nature sauvage. Les miniatures persanes et arabes montrent ainsi systématiquement des jardins ordonnés, avec leurs canaux d'irrigation en croix (chahār bāgh), leurs cyprès symbolisant l'éternité et leurs pavillons architecturaux. Cette préférence s'inscrit dans une vision où l'harmonie divine se manifeste par l'ordre et la beauté maîtrisée, concept incompatible avec les grottes et cavernes qui évoquent le chaos géologique et l'obscurité. Adopter cette philosophie dans nos intérieurs modernes signifie privilégier les espaces lumineux, les plantes soigneusement disposées et les perspectives ouvertes.

Y a-t-il des montagnes dans les miniatures islamiques médiévales ?

Oui, les montagnes apparaissent fréquemment dans les miniatures persanes et arabes, mais traitées de manière très spécifique. Elles sont représentées comme des formations rocheuses externes, souvent colorées en bleu, vert ou ocre, avec des contours arrondis ou stylisés. Contrairement aux paysages chinois contemporains qui exploraient les profondeurs géologiques, les montagnes islamiques médiévales restent des surfaces décoratives sans cavités pénétrables. Dans le Shahnameh ou les manuscrits du Khamsa, ces reliefs servent d'arrière-plan aux scènes de chasse ou de bataille, mais jamais comme lieux d'habitation ou de retraite spirituelle. Cette approche reflète la même philosophie qui exclut les grottes et cavernes : valoriser ce qui est visible, lumineux et accessible plutôt que ce qui est caché, sombre et souterrain. Les enlumineurs créaient ainsi des paysages à la fois reconnaissables et idéalisés, où chaque élément portait une signification symbolique positive.

Comment cette tradition influence-t-elle le design d'intérieur contemporain ?

L'esthétique des paysages islamiques médiévaux influence aujourd'hui le design contemporain de multiples façons, souvent inconscientes. Le style méditerranéen moderne, avec ses patios lumineux, ses fontaines et ses transitions fluides entre intérieur et extérieur, hérite directement de cette philosophie spatiale. Les architectes contemporains qui travaillent sur la lumière naturelle filtrée retrouvent les principes des moucharabiehs médiévaux. Dans le choix des œuvres décoratives, cette tradition se manifeste par la préférence pour les tableaux paysage ouverts et lumineux, évitant les scènes sombres ou confinées. Les couleurs vives, les perspectives dégagées et l'absence de profondeurs inquiétantes créent dans nos intérieurs cette sensation d'harmonie que recherchaient les enlumineurs persans. Même les tendances actuelles vers les jardins d'intérieur et les murs végétaux perpétuent cette idée millénaire : amener la nature cultivée dans l'espace de vie plutôt que de chercher l'inspiration dans des formations naturelles brutes comme les grottes et cavernes.