Imaginez pousser la porte d'une villa romaine et vous retrouver instantanément transporté dans un jardin luxuriant, alors même que vous êtes entre quatre murs. Ce miracle quotidien, les habitants de Pompéi le vivaient chaque jour grâce à l'art extraordinaire de leurs fresques paysagères. Ces décors muraux ne représentaient pas simplement des jardins : ils les créaient, transformant les espaces intérieurs en véritables oasis visuelles où la frontière entre réalité et illusion s'effaçait totalement.

Voici ce que les fresques de Pompéi nous révèlent : une maîtrise exceptionnelle de la perspective pour agrandir l'espace, une observation naturaliste des plantes et oiseaux pour créer une vie fictive, et une philosophie du bien-être où la nature pénètre l'architecture. Ces trois piliers transformaient des pièces confinées en jardins imaginaires d'une sophistication stupéfiante.

Vous admirez peut-être les intérieurs contemporains qui intègrent le végétal, mais ressentez cette frustration : comment recréer cette connexion authentique avec la nature sans disposer d'un jardin réel ? Comment transformer visuellement l'espace sans travaux pharaoniques ? Les Pompéiens se posaient exactement les mêmes questions il y a deux millénaires.

Rassurez-vous : leurs solutions ingénieuses restent d'une modernité troublante. En comprenant leurs techniques de représentation paysagère, vous découvrirez des principes intemporels pour magnifier votre propre intérieur. Plongeons dans l'univers fascinant de ces jardins peints qui défient encore notre perception.

Le jardin paradis : quand la peinture abolit les murs

Les fresques de Pompéi suivaient une logique architecturale précise, particulièrement dans ce qu'on appelle le « Deuxième Style » et le « Troisième Style ». Les artistes pompéiens peignaient d'abord une structure en trompe-l'œil : colonnes, balustrades, portiques qui donnaient l'illusion d'une ouverture réelle sur l'extérieur. Derrière ces cadres architecturaux apparaissaient les jardins peints, méticuleusement composés pour créer une profondeur saisissante.

Ce qui stupéfie encore les spécialistes, c'est la précision botanique de ces représentations. Les artistes ne peignaient pas des végétaux génériques : on identifie des lauriers-roses, des cyprès élancés, des pins parasols, des grenadiers, des myrtes et des lierres grimpants. Chaque espèce était choisie pour sa symbolique et son esthétique. Les jardins pompéiens réels étaient souvent de petites cours intérieures – les fameux péristyles – mais les fresques les prolongeaient visuellement, multipliant par dix leur dimension perçue.

Dans la célèbre Villa de Livie à Prima Porta, près de Rome, une salle souterraine était entièrement couverte de fresques paysagères représentant un jardin luxuriant. Des oiseaux de dizaines d'espèces différentes voltigeaient entre les branches, des fruits mûrissaient, des fleurs s'épanouissaient – tout un écosystème capturé dans la fresque. L'effet recherché ? Transformer un espace sans fenêtre en jardin éternel, figé dans un printemps perpétuel.

La technique des trois plans : créer l'infini en quelques mètres carrés

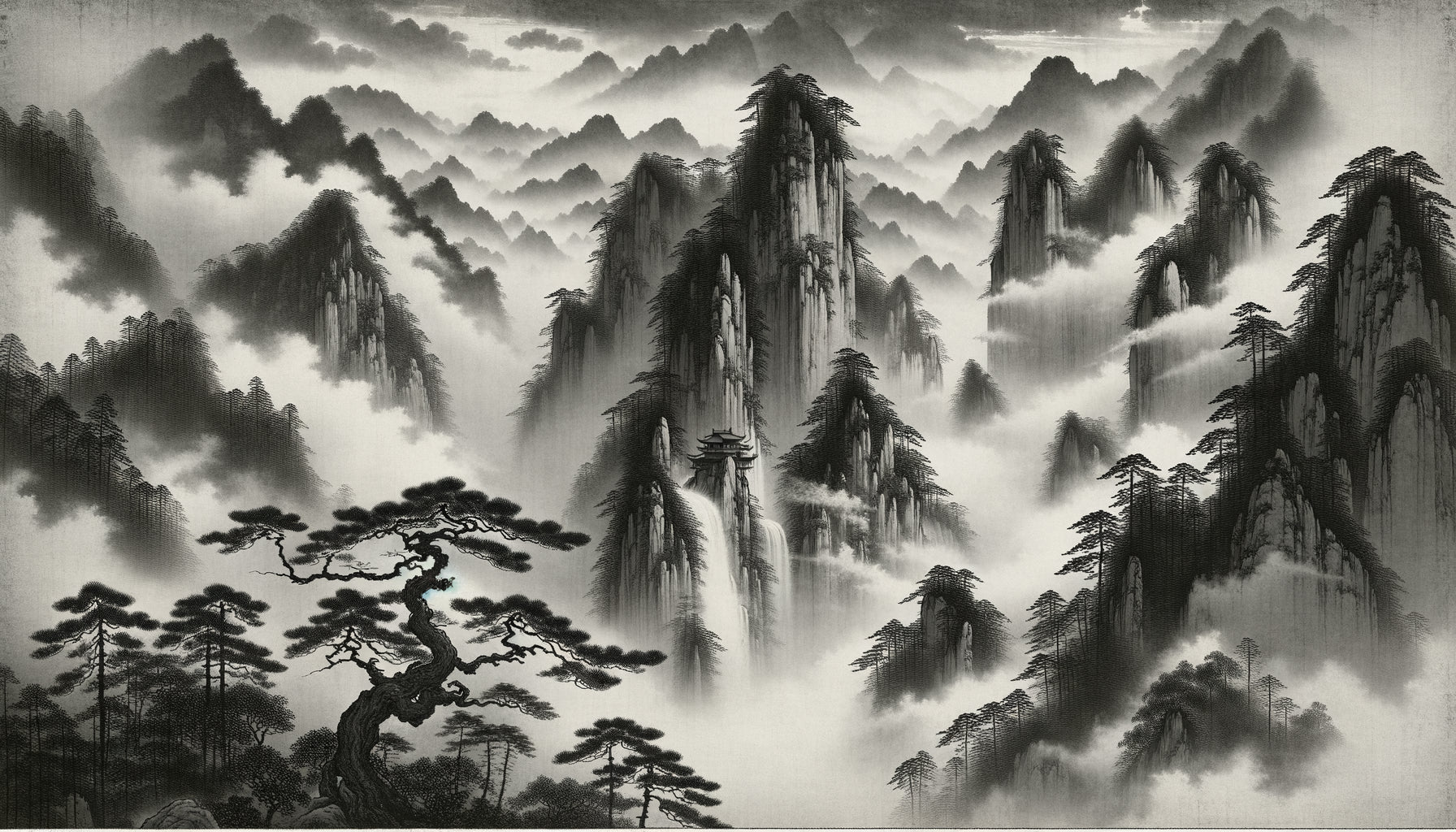

Comment les peintres pompéiens créaient-ils cette impression vertigineuse de profondeur ? En appliquant instinctivement ce que nous appellerions aujourd'hui la perspective atmosphérique. Les décors paysagers s'organisaient selon trois plans distincts, chacun avec son traitement spécifique.

Le premier plan affichait une végétation détaillée, presque tactile. Ici, les feuilles recevaient des touches de lumière individuelles, les fleurs montraient leurs étamines, les oiseaux leurs plumages spécifiques. Les couleurs restaient vives, saturées : verts profonds, rouges écarlates, jaunes lumineux. Ce niveau de détail invitait l'œil à entrer dans la scène, créant le premier pont entre le monde réel et le monde peint.

Le plan intermédiaire introduisait arbres et arbustes plus généraux, avec moins de détails mais une composition plus rythmée. Les troncs créaient des verticales structurantes, les frondaisons formaient des masses colorées qui guidaient le regard vers la profondeur. C'est là que les peintres plaçaient souvent des fontaines, des statues ou des petits pavillons – éléments architecturaux qui renforçaient l'illusion d'un véritable jardin habité.

Enfin, l'arrière-plan se noyait dans des bleus et des gris atmosphériques. Les formes devenaient suggestions, les arbres simples silhouettes. Cette brume lointaine, cette dissolution progressive des contours créait l'impression d'un espace se prolongeant à l'infini. Les fresques de Pompéi transformaient ainsi un mur plat en fenêtre ouverte sur l'éternité.

Au-delà du réalisme : la dimension symbolique des jardins peints

Mais ces jardins dans les fresques n'étaient pas de simples exercices de virtuosité technique. Ils portaient une charge symbolique et philosophique profonde, héritée de la culture hellénistique. Le jardin représentait le locus amoenus, ce « lieu plaisant » de la poésie latine, espace idéalisé de beauté, de fertilité et de contemplation.

Certaines fresques paysagères intégraient des scènes mythologiques : Diane surprise au bain, Narcisse contemplant son reflet, Orphée charmant les animaux. Le jardin devenait alors le théâtre des métamorphoses, l'espace où l'humain rencontrait le divin. Cette dimension narrative enrichissait considérablement l'expérience du spectateur antique, qui pouvait « lire » son décor mural comme on lit un livre.

Les oiseaux occupaient une place particulière dans ces compositions. Rossignols, paons, perdrix, colombes... Chaque espèce apportait sa symbolique propre – amour, immortalité, fertilité. Leur présence animait littéralement les décors paysagers, créant l'illusion d'un espace vivant qui résonnait de chants invisibles. Les Pompéiens fortunés qui contemplaient ces fresques depuis leurs triclinium (salles à manger) voyaient leur repas se dérouler symboliquement dans un jardin édénique.

Les couleurs du paradis terrestre

La palette chromatique des fresques de Pompéi mérite une attention particulière. Les pigments utilisés – ocres, terres, bleu égyptien, cinabre – créaient des harmonies à la fois vibrantes et naturelles. Le vert pompéien, obtenu par mélange de jaunes et de bleus, possédait cette qualité particulière : assez vif pour évoquer la vie végétale, assez nuancé pour ne jamais paraître artificiel.

Les fonds, souvent traités dans des tonalités de bleu ciel ou de noir profond, faisaient ressortir la végétation avec un contraste saisissant. Cette technique rappelle étonnamment certains principes du design contemporain, où l'arrière-plan neutre met en valeur le sujet principal. Les jardins pompéiens peints jouaient ainsi sur des contrastes sophistiqués qui captivaient le regard sans jamais le fatiguer.

L'architecture vivante : quand la fresque dialogue avec l'espace réel

L'intégration des fresques paysagères ne se faisait jamais au hasard. Les peintres pompéiens adaptaient leurs compositions à la fonction de chaque pièce et à son orientation. Dans un cubiculum (chambre), les jardins peints adoptaient une tonalité plus intime, avec des végétaux aux vertus apaisantes – lauriers, myrtes parfumés. Dans un oecus (salon de réception), les scènes devenaient plus spectaculaires, avec des perspectives théâtrales.

La véritable magie opérait quand la fresque dialoguait avec le jardin réel du péristyle. Imaginez : vous vous tenez dans la galerie couverte entourant le jardin central. Face à vous, le véritable jardin avec sa fontaine et ses plantes. Mais sur les murs latéraux, les fresques prolongent visuellement cet espace, créant l'illusion que le jardin s'étend bien au-delà de ses limites physiques. Cette continuité visuelle génère une expérience spatiale unique, où l'architecture devient presque liquide.

Certaines villas poussaient la sophistication jusqu'à planter dans le jardin réel les mêmes espèces que celles représentées dans les fresques adjacentes. Un laurier-rose peint se reflétait dans un laurier-rose vivant, créant un jeu de miroirs entre art et nature qui devait fasciner les hôtes. Les jardins dans les décors paysagers n'étaient donc pas des substituts à la nature, mais ses amplificateurs poétiques.

Les leçons intemporelles pour nos intérieurs contemporains

Que nous enseigne aujourd'hui ce génie pompéien ? D'abord que l'intégration visuelle de la nature ne nécessite pas forcément un jardin réel. Les Pompéiens, contraints par l'espace urbain dense, avaient compris qu'une représentation artistique sophistiquée pouvait procurer des bienfaits comparables : apaisement, sensation d'espace, connexion symbolique avec le vivant.

Ensuite, que la qualité de la représentation prime sur la quantité. Mieux vaut une composition paysagère réfléchie, adaptée à votre espace et votre sensibilité, qu'une accumulation d'éléments décoratifs génériques. Les fresques pompéiennes fonctionnaient parce qu'elles étaient pensées pour leur emplacement spécifique, en dialogue constant avec l'architecture.

Enfin, que l'illusion spatiale repose sur des principes techniques précis : profondeur créée par la superposition de plans, chromatisme gradué du premier plan à l'arrière-plan, cadrage architectural qui guide le regard. Ces règles, vieilles de deux millénaires, restent valables pour quiconque souhaite agrandir visuellement un espace par l'art.

Envie de recréer cette magie pompéienne dans votre intérieur ?

Découvrez notre collection exclusive de tableaux paysage qui transforment vos murs en fenêtres ouvertes sur des jardins imaginaires, dans la pure tradition des maîtres antiques.

La renaissance d'un art millénaire

Chaque fois qu'un archéologue dégage une nouvelle fresque à Pompéi ou Herculanum, c'est un jardin endormi depuis 79 après J.-C. qui s'éveille sous nos yeux émerveillés. Ces décors paysagers ont traversé les siècles, protégés paradoxalement par la catastrophe même qui a enseveli leurs créateurs. Ils nous parlent d'une civilisation qui avait compris l'essentiel : que la beauté n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale.

Les fresques de Pompéi intégraient les jardins dans leurs compositions non par simple souci décoratif, mais par une vision holistique de l'habitat. Elles transformaient la maison en écosystème visuel où nature, architecture et art fusionnaient. Cette leçon résonne puissamment aujourd'hui, alors que nous cherchons à reconnecter nos espaces de vie avec le vivant.

Alors, la prochaine fois que vous contemplerez un mur nu dans votre intérieur, imaginez-le comme une opportunité : celle de créer votre propre jardin pompéien, votre fenêtre personnelle sur un ailleurs végétal. Les anciens nous ont montré la voie. À nous d'y ajouter notre sensibilité contemporaine, notre palette personnelle, notre vision unique d'un paradis domestique où chaque regard devient une promenade.

FAQ : Tout savoir sur les fresques paysagères de Pompéi

Comment étaient réalisées techniquement les fresques de Pompéi ?

Les artistes pompéiens utilisaient la technique de la fresque vraie (buon fresco), qui consiste à appliquer les pigments directement sur l'enduit de chaux encore humide. Cette méthode permettait aux couleurs de pénétrer dans le support et garantissait une conservation exceptionnelle – d'où leur survie après deux millénaires. La préparation du mur comportait plusieurs couches d'enduit de composition différente, de la plus grossière à la plus fine. Les jardins étaient d'abord esquissés au charbon ou à l'ocre rouge, puis les artisans appliquaient les couleurs par zones, en commençant généralement par l'arrière-plan. Les détails les plus fins – feuilles, oiseaux, fleurs – étaient ajoutés à la fin, parfois a secco (sur sec) pour permettre une précision maximale. Le polissage final du mur créait cette surface légèrement brillante qui amplifie encore aujourd'hui les couleurs.

Peut-on identifier les plantes représentées dans ces fresques antiques ?

Absolument ! Les botanistes et archéologues ont identifié plus d'une trentaine d'espèces végétales dans les fresques paysagères de Pompéi. Parmi les plus fréquentes : le laurier (symbole d'Apollon), le myrte (consacré à Vénus), le cyprès (évoquant l'éternité), le pin parasol, le palmier-dattier, le grenadier, le figuier, le lierre (attribut de Bacchus), et diverses fleurs comme les roses, iris et violettes. Cette précision botanique n'était pas fortuite : chaque plante portait une charge symbolique précise, liée aux divinités ou aux saisons. Les jardins pompéiens réels contenaient effectivement ces espèces, comme l'ont confirmé les analyses palynologiques (étude des pollens) et l'identification des cavités racinaires dans les sols excavés. Les fresques reflétaient donc une réalité horticole tout en l'idéalisant, créant des compositions impossibles où printemps et automne coexistaient miraculeusement.

Comment s'inspirer des fresques pompéiennes pour décorer un intérieur moderne ?

L'esprit des fresques de Pompéi se transpose merveilleusement dans nos intérieurs contemporains ! Privilégiez d'abord les représentations paysagères qui créent de la profondeur plutôt que des motifs plats. Un grand tableau ou un papier peint panoramique placé stratégiquement peut agrandir visuellement une pièce exactement comme le faisaient les Pompéiens. Choisissez des compositions avec une perspective claire – premier plan détaillé, arrière-plan estompé – pour générer cette illusion d'espace infini. Optez pour des tonalités naturelles mais vibrantes : les verts profonds, les bleus atmosphériques, les ocres chaleureux fonctionnaient il y a 2000 ans et fonctionnent toujours. Si vous avez un petit balcon ou une cour intérieure, créez ce dialogue entre végétation réelle et représentée en choisissant des œuvres qui prolongent visuellement votre espace vert. Enfin, n'hésitez pas à encadrer vos décors paysagers avec des éléments architecturaux (moulures, colonnes décoratives) pour renforcer l'effet de « fenêtre ouverte » si cher aux artistes antiques. L'essentiel ? Créer cette continuité fluide entre votre espace de vie et une nature fantasmée mais crédible.