Paul Ranson, figure méconnue des Nabis, a développé un langage visuel singulier où les paysages stylisés deviennent de véritables manifestes décoratifs. Entre 1890 et 1909, cet artiste français transforme la nature en compositions ornementales audacieuses, nourries par l'esthétique japonaise qui bouleverse alors la scène artistique parisienne. Ses paysages japonistes ne cherchent pas à imiter la réalité, mais à en extraire l'essence décorative, créant ainsi des œuvres où chaque élément participe à une harmonie d'ensemble. Cette approche révolutionnaire marque un tournant dans la conception même du paysage pictural, le libérant du réalisme pour l'élever au rang d'art décoratif total.

L'influence japonaise dans les paysages de Ranson

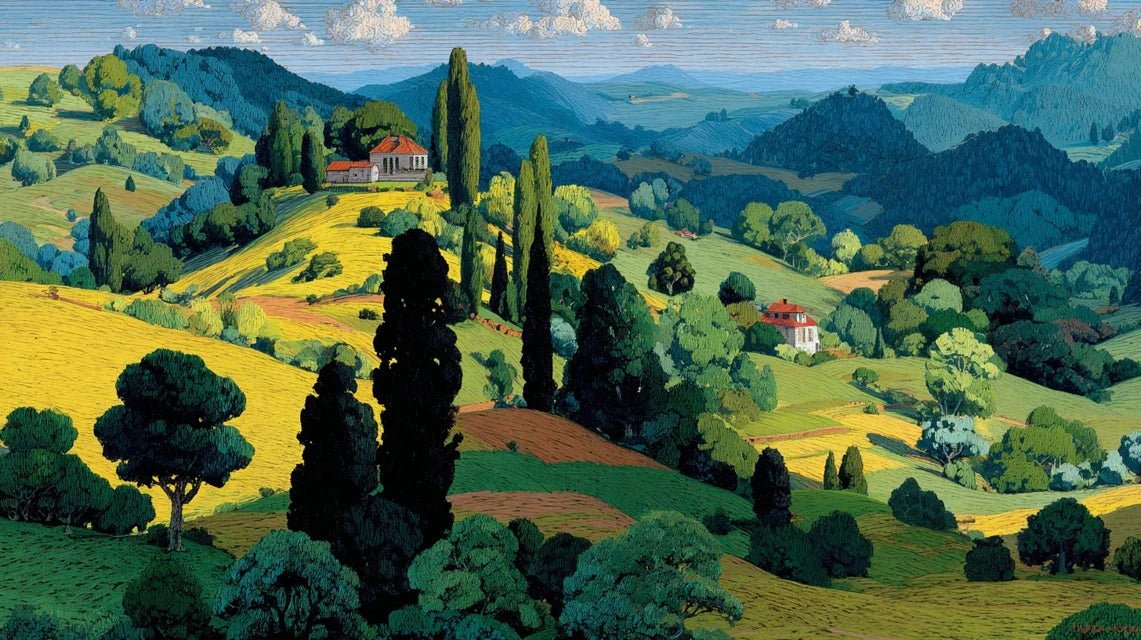

L'engouement pour l'art japonais transforme radicalement la vision de Paul Ranson. Les estampes d'Hokusai et Hiroshige, largement diffusées à Paris après l'ouverture du Japon, révèlent au peintre une approche alternative du paysage. Dans ses compositions, Ranson adopte la perspective aplatie caractéristique des ukiyo-e, abandonnant la profondeur classique occidentale. Ses arbres deviennent des silhouettes graphiques, ses rivières des rubans sinueux, ses montagnes des formes ondulantes qui structurent l'espace pictural. Cette stylisation japoniste se manifeste particulièrement dans ses œuvres comme "Paysage nabi" (1890), où la nature se métamorphose en motifs décoratifs. Les couleurs plates, les contours cernés et l'absence de modelé volumétrique témoignent d'une assimilation profonde des principes esthétiques nippons. Ranson ne copie pas l'art japonais, il le digère pour créer une synthèse originale entre traditions française et orientale.

La stylisation décorative au service du paysage

Pour Ranson, le paysage décoratif ne constitue pas une simple représentation de la nature, mais une orchestration de formes et de couleurs au service d'une harmonie visuelle totale. Chaque élément naturel subit une transformation géométrique et ornementale qui le libère de sa fonction mimétique. Les arbres adoptent des formes sinueuses et rythmées, rappelant les arabesques de l'Art nouveau naissant. Les terrains se déploient en bandes horizontales colorées, créant des motifs décoratifs qui privilégient l'effet d'ensemble sur le détail naturaliste. Cette approche se retrouve magnifiquement dans ses tapisseries et panneaux décoratifs, où le paysage devient élément architectural. Les amateurs cherchant à explorer cette esthétique trouveront dans les tableaux de paysages contemporains des échos de cette tradition décorative. Ranson instaure ainsi un dialogue entre peinture et arts appliqués, brouillant volontairement les frontières entre beaux-arts et décoration intérieure.

La palette chromatique et les aplats de couleur

La couleur chez Ranson ne répond pas à une logique naturaliste mais à une nécessité décorative et symbolique. Ses paysages se construisent par aplats chromatiques juxtaposés, technique directement héritée de l'estampe japonaise et de l'enseignement de Paul Sérusier. Les verts acides côtoient des violets profonds, des oranges vibrants dialoguent avec des bleus outremer, créant des harmonies audacieuses qui scandalisent parfois les critiques académiques. Cette utilisation arbitraire de la couleur libère le paysage de sa fonction descriptive pour en faire un objet esthétique autonome. Dans "Le Verger" ou "Paysage au bord de l'eau", les teintes forment des motifs quasi abstraits qui annoncent les recherches du XXe siècle. Ranson travaille ses compositions comme un textile précieux, où chaque zone colorée contribue à l'équilibre général. Cette approche chromatique radicale influence durablement ses contemporains nabis et préfigure les expérimentations fauves qui éclatent quelques années plus tard.

Le rythme et la composition ornementale

L'organisation spatiale des paysages de Ranson obéit à des principes rythmiques et ornementaux sophistiqués. L'artiste structure ses compositions selon des lignes ondulantes qui créent un mouvement fluide à travers toute la surface picturale. Cette arabesque décorative guide le regard du spectateur dans un parcours visuel contrôlé, éliminant tout point focal unique au profit d'une lecture globale de l'œuvre. Les éléments naturels s'organisent selon des répétitions et des variations qui rappellent les motifs textiles ou les papiers peints Art nouveau. Les principaux procédés compositionnels incluent :

- La suppression de la ligne d'horizon traditionnelle au profit d'une vision plongeante

- L'utilisation de courbes serpentines qui traversent et unifient l'ensemble

- La répétition rythmée de formes végétales stylisées

- L'équilibre asymétrique inspiré des compositions japonaises

- La distribution équitable des zones colorées sur toute la surface

Cette conception ornementale du paysage fait de chaque tableau une proposition décorative complète, pensée pour s'intégrer harmonieusement dans un intérieur moderne.

L'héritage théorique de Ranson

Au-delà de sa pratique picturale, Paul Ranson développe une véritable théorie du paysage décoratif qu'il transmet à travers l'Académie Ranson, fondée en 1908 avec son épouse France. Cette école devient un laboratoire où se forge une nouvelle génération d'artistes attachés à la synthèse décorative. Ranson y enseigne que le paysage doit transcender l'observation naturelle pour atteindre une qualité ornementale universelle, applicable aussi bien à la peinture de chevalet qu'aux arts décoratifs. Son approche influence directement des artistes comme Sérusier, Verkade ou Maurice Denis, qui partagent cette vision d'un art total et décoratif. Les écrits théoriques de Ranson, bien que fragmentaires, révèlent sa conviction profonde que l'art occidental doit intégrer les leçons formelles de l'Orient pour se renouveler. Cette pensée s'inscrit dans le mouvement plus large du symbolisme et du synthétisme, qui cherchent à dépasser le naturalisme impressionniste pour retrouver une dimension spirituelle et décorative de l'art.

Conclusion

Les paysages de Ranson incarnent une fusion réussie entre japonisme et décoration occidentale, offrant une alternative radicale au paysage académique. Par sa stylisation audacieuse et son sens aigu de l'ornement, l'artiste transforme la nature en langage pictural nouveau, où couleurs, formes et rythmes s'organisent selon des principes décoratifs plutôt que naturalistes. Cet héritage continue d'inspirer la création contemporaine, rappelant que le paysage peut être bien plus qu'une fenêtre sur le monde : une construction esthétique totale et autonome.

Questions frequentes

Qu'est-ce que le japonisme dans les paysages de Ranson ?

Le japonisme chez Ranson se manifeste par l'adoption de la perspective aplatie des estampes japonaises, l'utilisation d'aplats de couleurs vives, les contours cernés et la suppression du modelé traditionnel. Il transforme ainsi le paysage naturaliste en composition décorative bidimensionnelle, privilégiant l'effet ornemental sur l'illusion de profondeur, directement inspiré des ukiyo-e d'Hokusai et Hiroshige.

Comment Ranson stylise-t-il ses paysages ?

Ranson stylise ses paysages en transformant les éléments naturels en motifs décoratifs géométriques et rythmés. Les arbres deviennent des arabesques ornementales, les terrains se structurent en bandes colorées horizontales, et la composition s'organise selon des lignes ondulantes. Cette approche privilégie l'harmonie décorative globale sur la représentation fidèle de la nature, faisant de chaque tableau une œuvre ornementale complète.

Quelle est l'importance de la couleur dans ses paysages ?

La couleur chez Ranson ne répond pas à une logique naturaliste mais décorative et symbolique. Il utilise des aplats chromatiques audacieux, juxtaposant des teintes arbitraires (verts acides, violets profonds, oranges vibrants) qui créent des harmonies visuelles plutôt que de décrire fidèlement la nature. Cette liberté chromatique libère le paysage de sa fonction descriptive pour en faire un objet esthétique autonome.