Imaginez Claude Monet plantant son chevalet face à une cheminée d'usine crachant sa fumée grise. Surprenant ? Pourtant, entre 1871 et 1878, c'est exactement ce qu'il fait. Le maître de l'impressionnisme ne peint pas que des nymphéas. Il devient le chroniqueur visuel d'une France qui bascule dans l'ère de la révolution industrielle.

Pendant ces sept années décisives, près d'un quart de sa production documente les bouleversements du territoire français. Usines, ponts métalliques, trains à vapeur : Monet les capture avec la même intensité qu'un champ de coquelicots. Il invente un nouveau regard sur la modernité.

Les paysages industriels de Monet : une vision inédite du territoire en mutation

Monet brise les codes. Là où les peintres académiques détournent pudiquement le regard des cheminées, lui les place au centre de ses compositions. En 1872, avec Train de cargo à Deville-lès-Rouen, il peint une traînée de fumée qui barre diagonalement tout le ciel. Ce n'est pas un détail discret, c'est le sujet principal.

Quelques années plus tard, Déchargeurs de charbon à Clichy montre des ouvriers courbés sous leur charge, surveillés par les silhouettes menaçantes des usines. Monet ne juge pas, il observe. Il traite ces scènes avec la même délicatesse technique qu'il réserve aux berges fleuries de la Seine. Son message est clair : la beauté existe aussi dans la transformation industrielle.

Cette approche révolutionne la peinture de paysage. Pour la première fois, un artiste majeur affirme que les marqueurs de l'industrie méritent leur place sur la toile. Les fumées, les structures métalliques, les locomotives deviennent des éléments picturaux légitimes portés par le mouvement impressionniste.

Argenteuil : laboratoire des paysages industriels et transformation du territoire

Décembre 1871. Monet s'installe à Argenteuil avec sa femme Camille et leur fils Jean. Ce choix n'est pas un hasard. La ville se trouve à seulement vingt-deux minutes de Paris en train, offrant un compromis parfait entre campagne accessible et modernité urbaine.

Mais Argenteuil change sous ses yeux. L'ancien bourg viticole se couvre d'usines chimiques. Les cheminées poussent comme des champignons. En huit ans, Monet y peindra 259 toiles, dont plus de 150 capturent cette métamorphose spectaculaire.

Prenez La promenade d'Argenteuil. Au premier plan, des promeneurs élégants. À l'arrière-plan, les cheminées crachent leur fumée. Monet ne cache rien. Il montre la cohabitation parfois tendue entre loisirs bourgeois et production industrielle. Les voiliers naviguent paisiblement sur le bassin pendant que les usines tournent à plein régime.

Caractéristiques des paysages industriels à Argenteuil :

- Coexistence entre activités de loisirs (voile, canotage) et infrastructures industrielles

- Présence systématique de cheminées d'usines à l'arrière-plan des compositions

- Documentation de la transformation d'un bourg rural en centre industriel

- Multiplication des ponts métalliques symbolisant la reconstruction post-guerre

- Équilibre visuel entre espaces naturels préservés et zones industrialisées

Les ponts d'Argenteuil fascinent particulièrement le peintre. Détruits pendant la guerre franco-prussienne, ils sont reconstruits en métal moderne. Monet les peint six fois entre 1873 et 1874. Ces tableaux paysages célèbrent l'harmonie possible entre progrès technique et nature. Le métal peut être beau.

La gare Saint-Lazare : modernité industrielle au cœur des paysages urbains de Monet

Janvier 1877. Monet frappe à la porte du directeur des Chemins de fer de l'Ouest. Il veut peindre dans la gare Saint-Lazare. Non pas de loin, mais au cœur même de l'action, sur les quais envahis de vapeur.

L'autorisation est accordée. Mieux encore : selon Renoir, Monet obtient qu'on retarde certains trains et qu'on charge les locomotives de charbon supplémentaire pour produire plus de fumée. L'artiste orchestre son spectacle industriel.

Il en résulte douze toiles magistrales formant une série picturale innovante. Chacune capture un moment différent : lumière du matin, brume de midi, activité du soir. La verrière monumentale filtre les rayons du soleil qui se mêlent aux volutes de vapeur. Les locomotives, véritables bêtes mécaniques, dominent les silhouettes minuscules des voyageurs.

Monet répond aux critiques. On lui reprochait le flou d'Impression, soleil levant ? Il enfonce le clou avec ces gares enfumées. Émile Zola applaudit : "Nos artistes doivent trouver la poésie des gares comme leurs pères ont trouvé celle des forêts." Le message passe. La modernité a sa beauté propre.

Ponts ferroviaires et cheminées d'usines : les marqueurs de transformation du territoire chez Monet

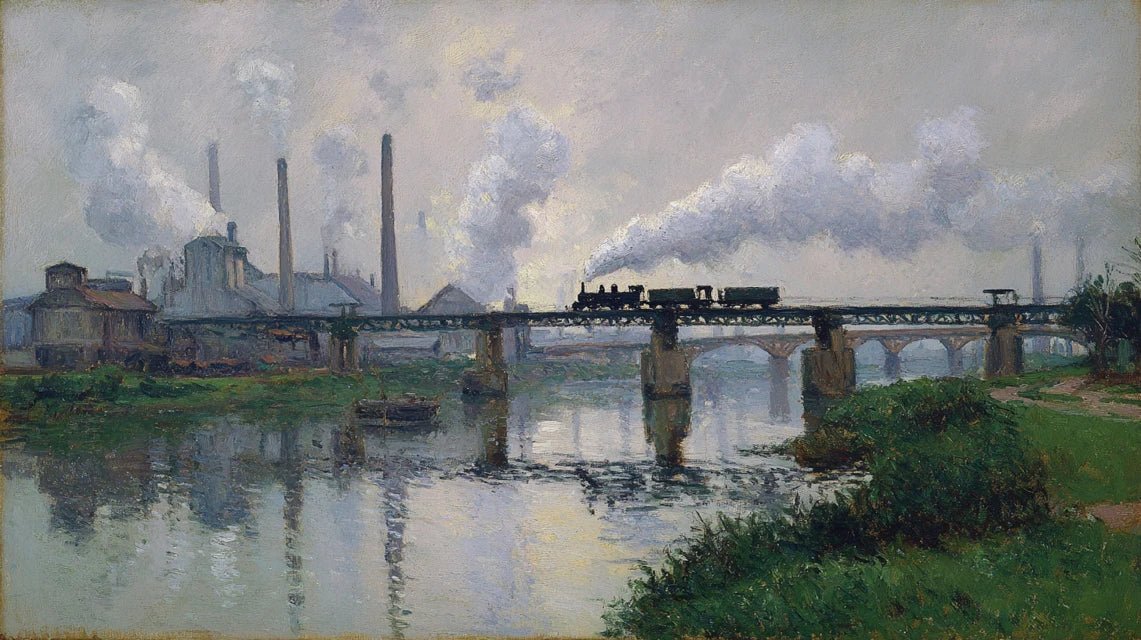

Le Pont du chemin de fer à Argenteuil (1873) adopte un angle audacieux. Monet se place en contrebas, obligeant le spectateur à lever les yeux vers la structure métallique massive. Les piliers de béton s'enfoncent dans un talus verdoyant. Le contraste est saisissant.

Les habitants d'Argenteuil détestaient ce pont. Trop moderne, trop brutal, trop industriel. Monet, lui, le sublime. Il transforme cette infrastructure critiquée en monument pictural. Le train qui le traverse laisse à peine une trace de fumée dans le ciel nuageux. Discrétion qui contraste avec la permanence imposante de l'ouvrage en architecture métallique.

Les cheminées d'usines ponctuent presque tous les tableaux de cette période. Dans Le Havre, bateaux de pêche quittant le port, elles se dressent à l'horizon, mêlant leurs fumées aux nuages marins. Ces verticales industrielles deviennent des repères visuels, des signatures de la modernité qui transforme le littoral normand à travers ces infrastructures ferroviaires.

Technique picturale de Monet pour capturer les paysages industriels modernes

Comment peindre la fumée ? Monet invente une réponse. Sa touche fragmentée transforme les volutes de vapeur en vibrations colorées. Dans la série de Saint-Lazare, la fumée n'est pas grise mais bleue, mauve, orange selon la lumière. Elle devient matière picturale noble.

Le peintre ne hiérarchise rien. Une cheminée d'usine reçoit la même attention qu'un nénuphar. Cette démocratie du regard élève l'infrastructure industrielle au rang d'objet artistique. Monet capture "l'impression" du monde moderne sans nostalgie ni jugement.

Entre 1870 et 1878, la France se reconstruit après la défaite prussienne. Les tableaux de Monet documentent cet optimisme national. Ils montrent un pays qui croit au progrès, qui reconstruit ses ponts, qui développe son réseau ferré. Ces paysages industriels sont des archives visuelles précieuses d'une époque charnière.

Aujourd'hui, ces toiles témoignent d'un moment unique où modernité industrielle et sensibilité impressionniste se rencontrent. Monet a saisi la poésie des cheminées fumantes avant que la pollution ne devienne une tragédie environnementale. Il a documenté la transformation d'un territoire avec la candeur d'un témoin fasciné par le changement.

FAQ : Les paysages industriels de Monet

Pourquoi Monet a-t-il peint des usines et des gares ?

Monet souhaitait documenter la modernité de son époque. Entre 1871 et 1878, il considérait que la révolution industrielle transformait profondément le territoire français et méritait d'être représentée avec la même attention artistique que les paysages naturels. Les infrastructures industrielles incarnaient pour lui le progrès et la reconstruction de la France après la guerre franco-prussienne.

Combien de tableaux Monet a-t-il consacré aux paysages industriels ?

Durant sa période à Argenteuil (1871-1878), environ un quart de sa production totale documente des scènes industrielles. Cela représente plus de 60 toiles sur les 259 peintes à Argenteuil, auxquelles s'ajoutent les 12 tableaux de la série de la gare Saint-Lazare réalisés en 1877. Ces œuvres constituent un témoignage majeur sur l'industrialisation de la région parisienne.

Comment Monet représentait-il la fumée des usines et des trains ?

Monet utilisait sa technique impressionniste de touches fragmentées pour transformer la fumée en vibrations colorées. Plutôt que de la peindre en gris uniforme, il captait ses nuances bleues, mauves et orangées selon la lumière du moment. Cette approche faisait de la vapeur industrielle un élément pictural à part entière, créant des effets atmosphériques spectaculaires particulièrement visibles dans la série de la gare Saint-Lazare.