Au tout début du XXe siècle, une poignée d'artistes décide de tout chambouler dans la peinture de paysage. Matisse, Derain, Vlaminck... Ces noms résonnent aujourd'hui comme ceux de véritables révolutionnaires de l'art moderne. Leur arme ? La couleur pure, violente, décomplexée, qui donnera naissance à un mouvement pictural sans précédent. Entre 1905 et 1910, ces peintres transforment radicalement notre façon de voir et de représenter la nature.

Les paysages fauvistes et la révolution des couleurs pures

Imaginez un peintre qui ouvre son tube de rouge vermillon et l'applique directement sur la toile. Pas de mélange, pas de nuance, juste la couleur dans toute sa brutalité. C'est exactement ce que fait Vlaminck lorsqu'il peint les paysages autour de Rueil. Le résultat ? Des masses magmatiques de rouge et d'ocre qui transforment une simple route de campagne en véritable volcan chromatique.

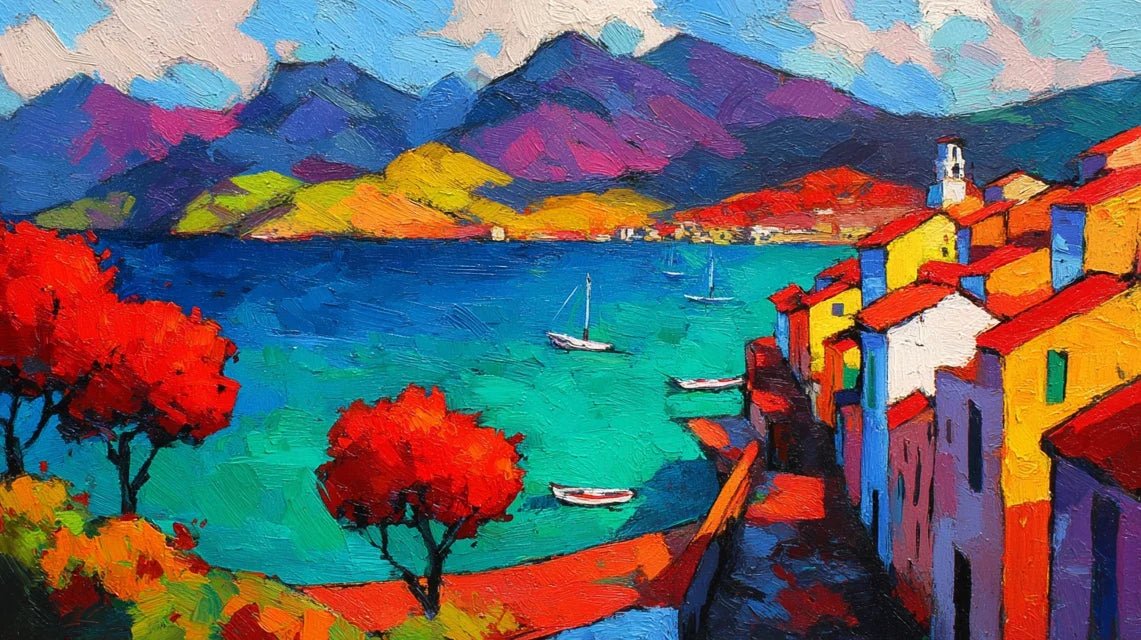

Dans le Sud de la France, cette approche trouve son terrain d'expression idéal. La lumière méditerranéenne devient prétexte à toutes les audaces : un ciel violet, des arbres rouge sang, une mer émeraude électrique. Contrairement aux impressionnistes qui cherchaient encore à capturer les subtilités lumineuses de la nature, les fauvistes s'en affranchissent totalement. La palette chromatique des paysages fauvistes se reconnaît à plusieurs signes :

- Chaque couleur pousse à son maximum d'intensité

- Aucun dégradé, aucune transition douce

- Les tons primaires se confrontent sans médiation

- Les ombres grises traditionnelles disparaissent totalement

Le fauvisme fait scandale précisément parce qu'il refuse toute soumission à la réalité visuelle. Un arbre n'est plus vert parce que les arbres "doivent" être verts, mais rouge parce que le peintre le ressent ainsi.

Techniques d'application des couleurs pures dans les paysages fauvistes

Mais comment concrètement ces artistes travaillent-ils ? Ils abandonnent les petites touches impressionnistes pour privilégier de larges aplats de couleur. Chaque zone colorée s'affirme franchement, délimitée par des contours marqués. Cette technique crée une construction presque géométrique du paysage, où chaque forme s'impose avec autorité.

À Collioure, Matisse et Derain mettent au point une méthode radicale en peinture de plein air. Chaque coup de pinceau compte, s'impose physiquement sur la toile. La peinture devient presque sculpturale, avec une matière épaisse qui accroche la lumière. Ils travaillent rapidement, capturant l'instant émotionnel sans s'attarder sur les détails.

Vlaminck va encore plus loin. Il veut "brûler l'école des beaux-arts" avec ses couleurs directes. Résultat : les tableaux paysages fauvistes dégagent une énergie brute qui saute aux yeux. Pas de préparation savante, juste l'émotion immédiate face au motif. Cette spontanéité donne aux œuvres fauvistes leur force caractéristique, comme si la toile vibrait encore de l'excitation du moment créateur.

L'expression des émotions par les couleurs pures en paysages fauvistes

Pour ces artistes, la couleur n'est plus là pour imiter la réalité. Elle devient un langage émotionnel direct, proche de l'expressionnisme qui se développe parallèlement en Allemagne. Vlaminck le résume parfaitement : "le fauvisme est une façon d'être, d'agir, de penser, de respirer". Cette philosophie fait de chaque paysage fauviste un autoportrait émotionnel du peintre.

Prenez Matisse devant un pré provençal. S'il le peint en violet, ce n'est pas par caprice. C'est parce que ce violet traduit exactement ce qu'il ressent à cet instant précis. La couleur devient confession, expression pure d'une expérience subjective face à la nature. Dans cette logique, un même paysage peut donner lieu à des interprétations radicalement différentes selon l'état d'esprit de l'artiste.

Au Salon d'Automne de 1905, cette approche fait l'effet d'une bombe. Le public découvre cette "orgie de tons purs" avec stupeur. Le critique Camille Mauclair parle même d'un "pot de peinture jeté à la tête du public". Difficile de mieux exprimer le choc émotionnel provoqué par ces paysages. La violence des réactions témoigne de la portée révolutionnaire de cette nouvelle vision.

Contraste et intensité émotionnelle dans les paysages fauvistes

Les fauvistes découvrent un secret : le contraste décuple l'émotion. En plaçant un rouge violent à côté d'un vert saturé, ils créent des vibrations chromatiques intenses qui donnent littéralement vie au tableau. Orange contre bleu, jaune contre violet... ces oppositions brutales électrisent la toile. Ces contrastes ne reposent pas sur des théories académiques mais sur l'instinct et l'expérimentation directe.

Georges Braque l'expérimente dans ses paysages de l'Estaque. Ses rouges, violets et verts juxtaposés transforment un paisible golfe méditerranéen en espace vibrant d'énergie. L'œil n'a jamais de repos, constamment stimulé par ces affrontements chromatiques. Cette agitation visuelle reproduit l'effervescence émotionnelle du peintre face au motif.

Autre astuce : alterner aplats lisses et touches dynamiques. Un chemin rouge traité en surface plane contre une colline ocre brossée avec vigueur. Ce dialogue entre deux traitements amplifie encore l'intensité émotionnelle du paysage. La variété des textures picturales enrichit l'expérience visuelle et maintient l'attention en éveil.

Collioure : berceau des paysages fauvistes aux couleurs pures

L'histoire du fauvisme se cristallise durant l'été 1905 à Collioure. Matisse et Derain débarquent dans ce petit port catalan et tombent sous le charme de sa lumière éblouissante. En trois mois seulement, ils produisent une quantité impressionnante d'œuvres : plus de 15 toiles pour Matisse, 30 pour Derain (Source : Office de Tourisme de Collioure). Cette productivité témoigne de l'excitation créatrice que suscite ce lieu exceptionnel.

Ce village offre tout ce dont ils rêvent : la mer Méditerranée, les montagnes catalanes, les vignes en terrasses et surtout cette lumière incomparable. C'est leur laboratoire à ciel ouvert, loin des contraintes parisiennes et des jugements académiques. À Collioure, ils peuvent expérimenter librement, pousser toujours plus loin leurs recherches chromatiques.

Ici, ils franchissent le pas définitif. La peinture abandonne la reproduction pour devenir expression pure d'une émotion. Quand ils présentent leurs paysages de Collioure au Salon d'Automne, c'est le scandale. Louis Vauxcelles invente alors le terme "fauvisme" en écrivant "Donatello chez les fauves" – comparant une sculpture classique aux bêtes sauvages que représentent ces tableaux incendiaires.

Ces paysages de Collioure résument toute la philosophie fauviste : simplification du trait, saturation des couleurs, rejet total du réalisme. Le port, les façades, les barques ne sont plus que prétextes à l'explosion chromatique. Ce coup d'éclat ouvre la voie à tous les bouleversements artistiques du XXe siècle, du cubisme à l'expressionnisme abstrait. Le fauvisme, bien que bref, aura durablement marqué l'histoire de l'art en libérant la couleur de sa fonction descriptive pour en faire un outil d'expression émotionnelle pure.

FAQ : Tout comprendre sur les paysages fauvistes

Qu'est-ce qui différencie un paysage fauviste d'un paysage impressionniste ?

Contrairement aux impressionnistes qui cherchent à capturer les subtilités de la lumière naturelle avec des touches fragmentées, les fauvistes utilisent des aplats de couleurs pures appliquées sans mélange. Leur but n'est pas de reproduire la réalité visuelle mais d'exprimer une émotion brute à travers des contrastes chromatiques violents. Un paysage impressionniste privilégie la sensation lumineuse, un paysage fauviste l'intensité émotionnelle.

Pourquoi les paysages fauvistes utilisent-ils des couleurs si irréalistes ?

Pour les fauvistes, la couleur ne sert plus à imiter la nature mais à traduire le ressenti de l'artiste. Un ciel violet ou des arbres rouges ne sont pas des fantaisies décoratives mais l'expression directe d'une émotion face au paysage. Cette libération de la couleur permet aux peintres de créer un langage émotionnel universel, affranchi des contraintes du réalisme académique.

Combien de temps a duré le mouvement des paysages fauvistes ?

Le fauvisme en tant que mouvement organisé n'a duré que de 1905 à 1910, soit à peine cinq ans. Son acte de naissance se situe à l'été 1905 à Collioure avec Matisse et Derain, et sa reconnaissance publique au Salon d'Automne de la même année. Malgré sa brièveté, ce mouvement a profondément influencé tout l'art moderne en ouvrant la voie à l'abstraction et à l'expressionnisme.