Louis Anquetin demeure l'un des pionniers les plus fascinants du cloisonnisme, ce mouvement pictural qui a révolutionné la représentation des paysages à la fin du XIXe siècle. Contemporain de Toulouse-Lautrec et proche collaborateur d'Émile Bernard, Anquetin a su développer une approche singulière du paysage où les contours cernés et la synthèse coloriste transforment la nature en compositions audacieuses. Ses paysages cloisonnistes se caractérisent par des aplats de couleurs vives délimités par des lignes sombres, créant des œuvres qui oscillent entre observation naturaliste et stylisation décorative. Cette recherche esthétique, bien que brève dans sa carrière, a profondément marqué l'évolution de la peinture moderne et continue d'inspirer les amateurs d'art contemporain.

Le cloisonnisme d'Anquetin : une révolution dans le paysage

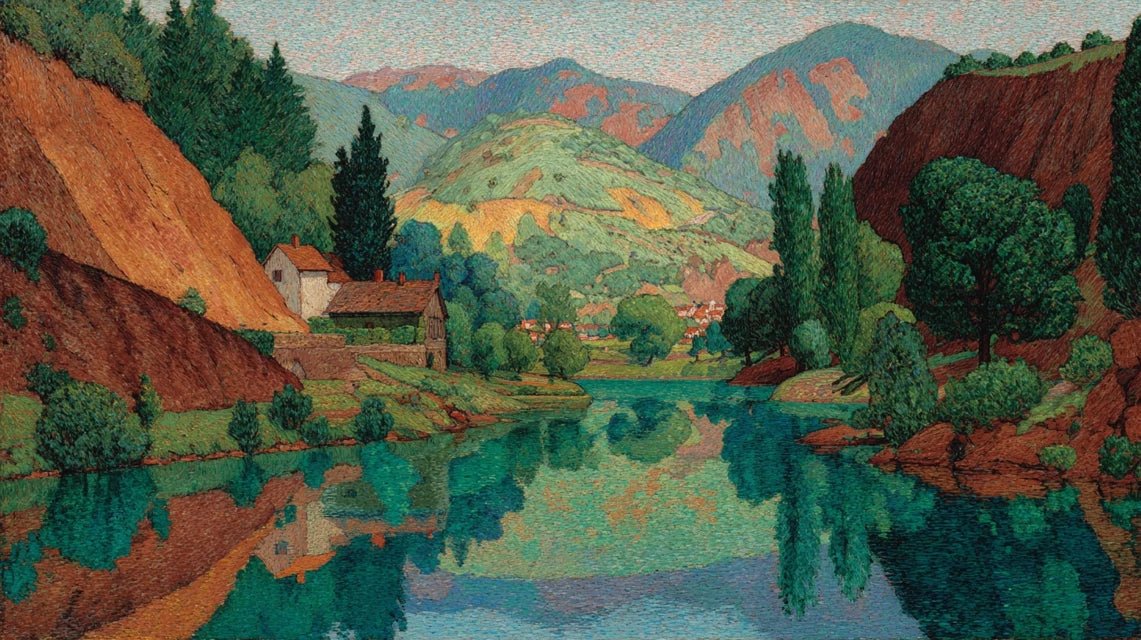

Le cloisonnisme tire son nom de la technique du cloisonné utilisée en émaillerie, où des cloisons métalliques séparent les différentes zones de couleur. Anquetin applique ce principe à ses paysages, créant des compositions où chaque élément naturel est délimité par un contour noir ou brun foncé. Cette approche transforme radicalement la perception du paysage traditionnel. Là où les impressionnistes privilégiaient la dissolution des formes dans la lumière, Anquetin affirme la structure et la géométrie des éléments naturels. Ses œuvres comme Avenue de Clichy ou ses vues de la Seine démontrent cette volonté de simplifier les formes tout en exaltant leur présence. Les arbres deviennent des silhouettes découpées, les chemins se transforment en rubans colorés, et le ciel s'organise en zones chromatiques distinctes. Cette synthèse formelle ne sacrifie pourtant jamais l'expressivité du motif, créant un équilibre unique entre abstraction et représentation fidèle de l'atmosphère.

La synthèse coloriste : une palette révolutionnaire

La synthèse coloriste constitue le second pilier des paysages d'Anquetin. Cette approche consiste à réduire la palette chromatique à des couleurs pures, appliquées en aplats uniformes sans modelé ni dégradé. Anquetin rejette les nuances subtiles pour privilégier des contrastes francs et des harmonies audacieuses. Dans ses représentations de la campagne normande ou des bords de Seine, il oppose des verts intenses à des oranges éclatants, des bleus profonds à des jaunes lumineux. Cette simplification colorée ne relève pas d'une volonté décorative superficielle, mais d'une recherche de l'essence même du paysage. Pour les amateurs cherchant à découvrir des interprétations contemporaines de cette approche, les tableaux de paysages modernes reprennent souvent ces principes de synthèse chromatique. Anquetin démontre qu'un nombre limité de couleurs, judicieusement choisies et organisées, peut exprimer davantage qu'une palette complexe. Ses ciels ne comportent parfois que deux ou trois tons, ses prairies s'unifient en surfaces monochromes, créant une intensité visuelle remarquable.

L'influence japonaise dans les compositions paysagères

Les paysages cloisonnistes d'Anquetin révèlent une profonde influence de l'estampe japonaise, alors en pleine vogue à Paris. Cette influence se manifeste dans plusieurs aspects caractéristiques de son travail. La composition en aplats, l'absence de perspective traditionnelle, les cadrages audacieux et les formats verticaux rappellent directement Hiroshige ou Hokusai. Anquetin adopte également la technique du découpage spatial propre aux maîtres japonais, où l'espace se structure en plans successifs sans transition illusionniste. Ses représentations d'arbres, souvent placés en premier plan comme des rideaux naturels, créent des effets de profondeur inédits. Les lignes de force diagonales, les points de vue en plongée, et l'asymétrie compositionnelle témoignent de cette assimilation créative. Cette synthèse entre tradition occidentale et esthétique orientale caractérise l'originalité de son approche paysagère, où la nature devient un prétexte à des organisations visuelles quasi-abstraites.

Les motifs privilégiés dans les paysages d'Anquetin

Anquetin développe une prédilection pour des motifs paysagers spécifiques qui se prêtent particulièrement bien à son traitement cloisonniste. Ses sujets de prédilection incluent:

- Les scènes urbaines nocturnes où les lumières artificielles créent des contrastes dramatiques et des zones colorées distinctes

- Les paysages fluviaux avec leurs reflets simplifiés et leurs compositions horizontales rythmées

- Les routes et chemins bordés d'arbres offrant des perspectives naturellement structurées par les verticales végétales

- Les scènes rurales normandes aux formes géométriques des champs et des bâtiments agricoles

Chaque motif permet à Anquetin d'explorer différentes possibilités de la synthèse coloriste. Les scènes nocturnes lui offrent l'opportunité de travailler les contrastes extrêmes entre lumière et obscurité. Les paysages fluviaux l'amènent à simplifier les reflets en zones chromatiques pures. Cette sélection de motifs n'est jamais anodine : elle répond toujours à une recherche formelle précise où la nature devient laboratoire d'expérimentations plastiques.

L'héritage des paysages cloisonnistes d'Anquetin

Bien qu'Anquetin ait abandonné le cloisonnisme après quelques années pour revenir à un style plus académique, son influence sur le développement du paysage moderne reste considérable. Ses recherches ont directement inspiré les nabis, particulièrement Paul Sérusier et Maurice Denis, qui ont poursuivi cette voie de la synthèse décorative. Les fauves, avec leurs aplats colorés et leurs contours affirmés, doivent également beaucoup à ces expérimentations pionnières. Au-delà des mouvements historiques, l'approche d'Anquetin résonne avec les préoccupations contemporaines : la simplification formelle, l'affirmation de la surface picturale, et la recherche d'une expression synthétique trouvent des échos dans l'art actuel. Ses paysages cloisonnistes démontrent qu'il est possible de représenter la nature sans la copier servilement, mais en en révélant l'essence à travers une organisation plastique rigoureuse. Cette leçon esthétique, formulée dans les années 1880, conserve toute sa pertinence pour les créateurs d'aujourd'hui qui cherchent à renouveler le genre paysager.

Les paysages d'Anquetin représentent un moment charnière dans l'histoire de la peinture, où le cloisonnisme et la synthèse coloriste ont ouvert des voies nouvelles pour représenter la nature. Cette brève mais intense période créative a démontré qu'un paysage pouvait être à la fois décoratif et expressif, simplifié et puissant. L'audace formelle d'Anquetin, son rejet des conventions académiques et sa capacité à transformer l'observation naturaliste en compositions structurées continuent d'inspirer artistes et amateurs. Son œuvre rappelle que la représentation paysagère n'est jamais une simple reproduction, mais toujours une interprétation personnelle où technique et vision se conjuguent pour créer un langage visuel unique.

Questions frequentes

Qu'est-ce que le cloisonnisme dans les paysages d'Anquetin ?

Le cloisonnisme est une technique picturale où Anquetin délimite chaque zone de couleur par des contours noirs ou bruns, à la manière des émaux cloisonnés. Cette approche transforme le paysage en compositions structurées d'aplats colorés, rejetant les transitions subtiles de l'impressionnisme pour affirmer la géométrie et la structure des formes naturelles.

Comment fonctionne la synthèse coloriste chez Anquetin ?

La synthèse coloriste d'Anquetin consiste à réduire la palette à des couleurs pures appliquées en aplats uniformes sans dégradés. Il privilégie les contrastes francs et les harmonies audacieuses plutôt que les nuances subtiles, créant ainsi une intensité visuelle qui exprime l'essence du paysage avec un nombre limité de tons.

Quelle est l'influence japonaise dans les paysages d'Anquetin ?

L'estampe japonaise inspire profondément Anquetin : composition en aplats, cadrages asymétriques, découpage spatial en plans successifs et utilisation d'éléments naturels comme rideaux compositionnels. Cette influence se manifeste dans ses formats verticaux, ses perspectives non-traditionnelles et son traitement décoratif des motifs naturels, créant une synthèse unique entre esthétiques orientale et occidentale.