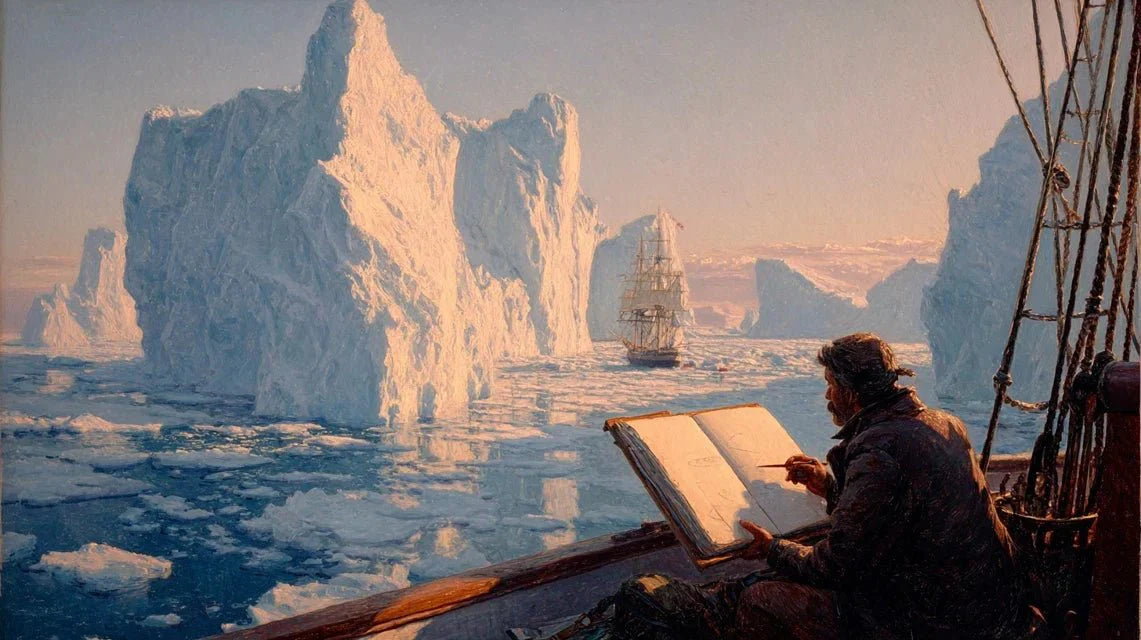

Imaginez. 1839, un navire fend les eaux glacées de l'Arctique lors d'une de ces expéditions arctiques qui marquent le siècle. À son bord, François-Auguste Biard, peintre lyonnais de 40 ans, tient son carnet de croquis d'une main tremblante. Pas à cause du froid seulement. C'est l'émotion face à ces paysages polaires qui le submerge.

Voilà comment naît l'art d'exploration : dans l'urgence, le froid mordant, et cette soif insatiable de capturer l'impossible.

Les techniques de représentation des paysages polaires dans l'art d'exploration

Peindre au pôle, c'est d'abord un combat. Contre le froid qui engourdit les doigts. Contre le vent qui fait claquer les pages. Contre le temps qui file trop vite quand l'aurore boréale danse dans le ciel.

Les artistes explorateurs du 19ème siècle l'ont compris : impossible d'emporter leur attirail d'atelier dans ces conditions extrêmes. Ils inventent donc une approche minimaliste mais diablement efficace, comparable aux techniques utilisées en peinture de montagne européenne.

L'aquarelle devient leur meilleure alliée. Pourquoi ? Elle est légère. Elle sèche vite (même par -20°C). Et surtout, elle capture ces nuances infinies de bleu et de blanc qui font toute la magie des glaciers arctiques.

François-Auguste Biard au Spitzberg, William Bradford au Labrador... tous adoptent le même réflexe : croquer d'abord, peindre ensuite. Le carnet de croquis format A5 glissé dans la poche intérieure, quelques crayons, et c'est parti.

Les sujets s'imposent d'eux-mêmes :

- Les icebergs majestueux qui dérivent lentement

- La lumière rasante du soleil de minuit sur la banquise

- Ces aurores boréales qui transforment le ciel noir en cathédrale de couleurs

- L'équipage qui lutte contre les éléments

Mais comment rendre cette blancheur éclatante sans tomber dans le piège de la monotonie ? Les peintres d'exploration développent un secret : jouer sur les contrastes subtils. Des violets dans les ombres. Du bleu profond pour les crevasses. Des touches d'ocre quand le soleil effleure la glace. Cette collection de tableaux paysages montre parfaitement comment les artistes ont résolu cette équation chromatique propre à l'art nordique.

Les artistes explorateurs et leur approche des paysages polaires

Tous les peintres de paysages polaires n'ont pas mis les pieds sur la banquise. Et c'est là toute la beauté de l'histoire.

Prenez Caspar David Friedrich. Ce Romantique allemand peint en 1824 sa célèbre Mer de Glace sans jamais avoir vu l'Arctique. Il s'inspire de récits d'explorateurs, de gravures, et beaucoup de son imagination. Le résultat ? Une œuvre si puissante qu'elle reste aujourd'hui l'un des chefs-d'œuvre de la peinture du 19ème siècle. Le public de l'époque la trouve trop radicale. Elle restera invendue jusqu'à sa mort.

À l'opposé, certains artistes plongent corps et âme dans l'aventure polaire. François-Auguste Biard embarque en 1839 avec sa jeune épouse Léonie, 20 ans de moins que lui. Elle devient la première femme à participer à une expédition arctique officielle dans les régions polaires. Douze ans plus tard, leurs tableaux du Grand Nord exposés au Salon de 1841 provoquent un engouement fou.

William Bradford va encore plus loin dans la démarche documentaire. Cet Américain autodidacte effectue sept expéditions arctiques entre 1861 et 1869. Sa révolution ? Emmener des photographes avec lui. John L. Dunmore et George Critcherson capturent les icebergs et paysages glacés pendant que Bradford peint. Cette synergie crée une documentation visuelle révolutionnaire. Son livre The Arctic Regions, publié à Londres, devient un succès immédiat.

Le Groupe des Sept, collectif canadien du début 20ème siècle, casse les codes de l'art nordique traditionnel. Fini le blanc uniforme et les bleus timides. Ces artistes explosent la palette chromatique. Leurs paysages polaires vibrent de couleurs vives, influencés par l'impressionnisme et Van Gogh. Ils veulent montrer que le Grand Nord n'est pas qu'un désert blanc, mais un festival lumineux.

Les carnets d'expédition : outils de capture des paysages polaires

Le carnet d'expédition, c'est bien plus qu'un simple cahier. C'est le confident de l'artiste explorateur. Son assurance-vie créative.

Un bon carnet pour les pôles doit cocher plusieurs cases :

- Papier épais (200-300 g/m²) qui résiste à l'humidité de la condensation

- Format transportable (A5 ou A6) pour tenir dans une poche

- Couverture rigide qui protège même quand on tombe dans la neige

- Reliure solide qui supporte d'être manipulée avec des moufles

À côté des dessins, les annotations font toute la différence. "Bleu cobalt profond ici", "vent du nord-est", "lumière dorée à 14h". Ces notes précieuses permettent de reconstituer fidèlement les scènes des mois, voire des années plus tard.

Paul-Émile Victor perfectionne cette méthode dans les années 1930. Lors de sa traversée du Groenland et ses 14 mois de vie avec les Inuits, il remplit des carnets qui mêlent art et ethnographie. Dessins, photos collées, observations scientifiques. Un trésor documentaire sur les régions polaires.

Face à une aurore boréale qui explose dans le ciel, impossible de prendre son temps. L'artiste a quelques minutes, pas plus. Le croquis rapide devient un art en soi. Fridtjof Nansen, explorateur norvégien et Prix Nobel, excelle dans cet exercice. Ses aurores boréales, griffonnées à la va-vite sur le pont du navire, possèdent une énergie brute saisissante.

La peinture des paysages polaires : de l'esquisse à l'œuvre finale

Le vrai travail commence au retour. Dans la chaleur de l'atelier parisien ou londonien, l'artiste étale ses carnets sur la table. Des dizaines, parfois des centaines de croquis. Commence alors un processus de sélection, de composition, de maturation.

François-Auguste Biard met douze années à transformer ses esquisses du Spitzberg en tableaux monumentaux. Douze ans à revivre mentalement chaque instant de l'expédition. À se souvenir du cri des mouettes, du craquement de la glace, de l'odeur salée de l'océan Arctique.

Le processus se déroule par étapes :

D'abord, choisir les croquis les plus forts. Ceux qui racontent vraiment quelque chose. Puis composer l'œuvre finale en mélangeant plusieurs esquisses. Un iceberg d'ici, un ciel d'ailleurs, la lumière d'un autre moment. L'artiste recrée sa vérité polaire.

La lumière demande un soin particulier. Comment rendre sur toile cette luminosité si spéciale des latitudes extrêmes ? Cette clarté presque surnaturelle du soleil de minuit ? Bradford y parvient avec une minutie inspirée de l'école de la Hudson River. Ses tableaux atteignent une précision quasi photographique sans perdre leur âme.

La dimension romantique transpire de ces œuvres. Les peintres ne documentent pas froidement. Ils transmettent l'émotion brute : le sentiment d'être minuscule face à l'immensité glacée. La solitude absolue. Le sublime qui vous coupe le souffle.

Aujourd'hui, l'art des paysages polaires prend un tournant écologique. Zaria Forman crée au pastel des icebergs et glaciers arctiques d'un hyperréalisme stupéfiant. En partenariat avec la NASA, elle documente la fonte des glaces en Antarctique et au Groenland. Ses œuvres monumentales deviennent des témoignages urgents. Un cri silencieux sur la fragilité de ces mondes de glace qui disparaissent.

L'art d'exploration des paysages polaires a traversé deux siècles. Du romantisme de Friedrich à l'engagement écologique de Forman. Un fil rouge unit ces artistes : la fascination pour ces territoires extrêmes et le besoin viscéral de les partager avec le monde.

FAQ : La représentation des paysages polaires dans l'art d'exploration

Quels artistes ont réellement participé à des expéditions polaires ?

François-Auguste Biard a embarqué en 1839 pour une expédition au Spitzberg, tandis que William Bradford a effectué sept expéditions arctiques entre 1861 et 1869. Fridtjof Nansen, explorateur et artiste norvégien, a également documenté visuellement ses missions arctiques. Ces artistes explorateurs se distinguent de peintres comme Caspar David Friedrich qui a créé sa célèbre Mer de Glace sans jamais voir l'Arctique.

Pourquoi l'aquarelle était-elle privilégiée lors des expéditions polaires ?

L'aquarelle s'imposait pour sa légèreté et sa transportabilité dans des conditions extrêmes. Elle sèche rapidement même par températures négatives et permet de capturer les nuances subtiles des glaciers et de la banquise. Les artistes pouvaient ainsi travailler rapidement avant que le froid n'engourdisse leurs doigts, contrairement à la peinture à l'huile qui nécessite plus de temps et de matériel.

Comment les carnets d'expédition servaient-ils après le retour des artistes ?

Les carnets d'expédition constituaient la mémoire visuelle et descriptive de l'expérience polaire. Les croquis accompagnés d'annotations sur les couleurs, la lumière et les conditions météorologiques permettaient aux artistes de recréer fidèlement les scènes en atelier, parfois des années après. François-Auguste Biard a ainsi mis douze ans à transformer ses esquisses du Spitzberg en tableaux monumentaux.