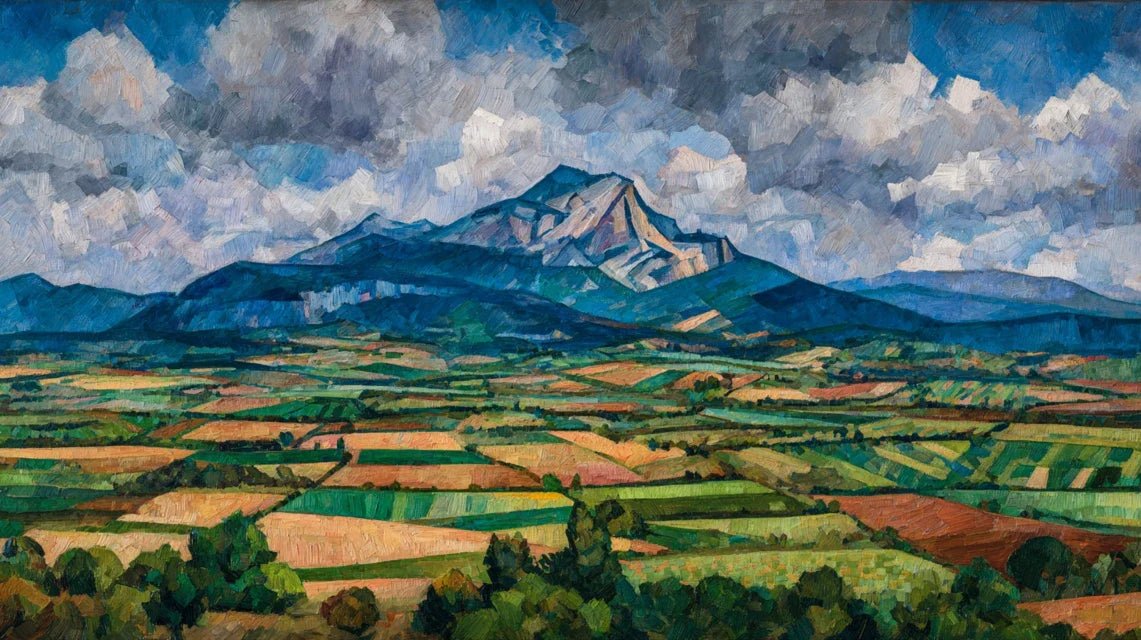

Imaginez Cézanne, seul face à son motif préféré. Chaque matin, il marche vers cette montagne calcaire qui domine Aix-en-Provence. Mais ce qu'il voit n'est pas ce que voit un promeneur ordinaire. Sous son regard, le mont Sainte-Victoire se métamorphose en un assemblage de cônes, de cylindres et de sphères.

Cette obsession dure vingt-quatre ans. Entre 1882 et 1906, le peintre réalise plus de soixante versions de cette même montagne (Source : Metropolitan Museum of Art). Pourquoi tant d'acharnement ? Parce que Cézanne mène une expérience révolutionnaire : transformer un paysage naturel en architecture géométrique pure grâce aux principes du post-impressionnisme.

La technique de géométrisation de Cézanne sur le mont Sainte-Victoire

Cézanne ne peint pas ce qu'il voit, il peint ce qu'il comprend. Sa méthode ? Décomposer la montagne en volumes élémentaires. Le pic devient un cône parfait, les collines des sphères, les arbres des cylindres alignés comme des soldats.

Cette géométrisation n'est pas brutale. Le peintre distord subtilement les proportions réelles pour créer un équilibre visuel. Il va même jusqu'à agrandir certaines toiles en cours de réalisation, ajoutant des bandes de canvas sur les côtés pour perfectionner ses calculs géométriques. Son tableau conservé au Met témoigne de cette recherche obsessionnelle.

Les bâtiments du premier plan ? Des cubes aux arêtes nettes. La route sinueuse ? Une diagonale calculée qui guide l'œil vers la masse triangulaire de la montagne. Rien n'est laissé au hasard. Chaque forme dialogue avec les autres dans une chorégraphie géométrique minutieuse, créant une véritable structure picturale cohérente.

Les touches colorées modulées : le langage géométrique de Cézanne

Mais comment construit-on un volume avec de la peinture ? Cézanne invente sa propre langue : les "petites sensations colorées". De minuscules coups de pinceau juxtaposés, comme des briques colorées qui s'assemblent pour édifier une forme.

Prenez la pente de la montagne. Au lieu d'un dégradé classique, Cézanne superpose des touches d'orange, de bleu, de violet. Ces taches ne se mélangent pas sur la toile, elles vibrent côte à côte. L'œil du spectateur fait le travail de fusion. Résultat : le relief naît de la couleur pure, sans aucun trait de contour.

Émile Bernard, qui observe le maître au travail, décrit cette méthode fascinante : "Il commençait par les zones d'ombre et posait une tache, puis une seconde plus grande, jusqu'à ce que ces modulations superposées modèlent l'objet par leur coloration" (Source : Maurice Merleau-Ponty, "Le Doute de Cézanne").

Les ocres ponctuées de vert dominent sa palette provençale. Cette restriction chromatique renforce l'effet de géométrisation. Dans ses dernières toiles des Lauves, ces touches deviennent encore plus abstraites, presque des signes géométriques purs. La modulation chromatique permet de sculpter les plans superposés sans recours au dessin traditionnel. Braque et Picasso n'auront qu'à pousser cette logique un cran plus loin pour inventer le cubisme.

La perspective multiple : comment Cézanne géométrise l'espace du mont Sainte-Victoire

Mais voici le coup de génie : Cézanne casse les règles de la perspective. Plus de point de fuite unique, plus de lignes qui convergent sagement vers l'horizon. À la place, il propose une vision kaléidoscopique.

Imaginez que vous puissiez tourner autour de la montagne tout en restant immobile. C'est exactement ce que suggèrent ses toiles. Le mont Sainte-Victoire est peint comme si l'œil enregistrait plusieurs angles de vision simultanément. La vallée au premier plan semble vue de haut, tandis que la montagne elle-même paraît à hauteur d'yeux.

Cette multiplicité des points de vue crée un espace dynamique où les plans se chevauchent et s'interpénètrent. La montagne paraît à la fois proche et lointaine, stable et vibrante. C'est ce que le philosophe Merleau-Ponty appellera une "perspective vécue" – non pas celle d'une caméra ou d'un instrument, mais celle de notre perception réelle.

Pour explorer cette géométrie spatiale sous tous ses angles, Cézanne déplace constamment son chevalet. Depuis Bibémus, depuis Les Lauves, depuis Bellevue. Chaque position offre une structure différente qu'il réorganise selon sa propre logique interne. Les amateurs qui souhaitent découvrir comment cette révolution picturale influence l'art contemporain peuvent explorer des tableaux paysages qui perpétuent cet héritage géométrique de l'avant-garde artistique.

Les formes cylindriques, sphériques et coniques du mont Sainte-Victoire selon Cézanne

Le 15 avril 1904, Cézanne écrit à Émile Bernard une phrase qui devient le manifeste du modernisme : "Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône" (Source : Correspondance de Paul Cézanne). Simple conseil de prof à élève ? Non, un programme artistique révolutionnaire.

Sur ses toiles du mont Sainte-Victoire, cette théorie s'incarne littéralement. Voici les trois formes géométriques fondamentales appliquées par Cézanne :

- Le cône : pour le sommet de la montagne, souligné par des lignes bleues intenses qui dessinent les arêtes rocheuses

- Le cylindre : pour les troncs d'arbres et les pins parasols du premier plan, rendus par des touches verticales modulées

- La sphère : pour les bosquets, les collines arrondies et même certains nuages, créant des volumes par gradation colorée

Mais attention, Cézanne n'est pas un géomètre froid. Il cherche l'architecture cachée de la nature, son squelette invisible. Chaque surface courbe se découpe en facettes qui captent différemment la lumière. Le passage du chaud au froid, du clair au sombre, modèle le volume sans aucun trait de contour. Cette abstraction géométrique progressive ouvre la voie aux recherches modernistes.

Observez les maisons cubiques de la vallée face à la masse conique de la montagne. Cette opposition de formes pures crée une tension visuelle électrique. Tout est pesé, calculé, équilibré. Aucun élément décoratif, seulement de la géométrie pure au service de la sensation.

En 1908, Georges Braque découvre cette leçon. Ses Maisons à L'Estaque poussent la géométrisation cézannienne à son paroxysme. Le critique Vauxcelles, médusé devant ces "petits cubes", invente le mot "cubisme". Le cercle est bouclé : la géométrisation du mont Sainte-Victoire accouche du plus grand mouvement artistique du XXe siècle.

FAQ : Comprendre la géométrisation du mont Sainte-Victoire par Cézanne

Comment Cézanne géométrise-t-il le mont Sainte-Victoire ?

Cézanne décompose la montagne en volumes géométriques élémentaires : cônes pour le sommet, cylindres pour les arbres, sphères pour les collines. Il utilise des touches de couleur modulées qui construisent ces formes sans recourir au dessin traditionnel.

Pourquoi Cézanne a-t-il peint plus de 60 fois le mont Sainte-Victoire ?

Cette répétition lui permet d'affiner sa méthode de géométrisation. Chaque version explore une structure spatiale différente selon l'angle de vue, les conditions lumineuses et l'équilibre géométrique recherché. C'est un laboratoire expérimental pour sa théorie des formes pures.

Quel est le lien entre la géométrisation de Cézanne et le cubisme ?

La décomposition géométrique du mont Sainte-Victoire par Cézanne inspire directement Braque et Picasso. Quand Braque peint ses Maisons à L'Estaque en 1908 en poussant cette logique géométrique, le critique Vauxcelles invente le terme "cubisme". Picasso qualifiera d'ailleurs Cézanne de "père de nous tous".