La première fois que j'ai contemplé un paysage à l'encre de la période Muromachi dans une collection privée de Kyoto, j'ai été frappée par cette évidence : derrière l'apparente simplicité du noir sur blanc se cachait un univers de nuances, de techniques et de philosophies radicalement différentes. Chaque coup de pinceau révélait l'école dont il était issu, comme une signature invisible pour l'œil non initié.

Reconnaître les différentes écoles de peinture monochrome durant la période Muromachi permet trois révélations essentielles : comprendre l'influence zen qui a transformé l'esthétique japonaise, distinguer les maîtres par leurs techniques uniques de lavis d'encre, et apprécier comment ces œuvres ont posé les fondations du design minimaliste contemporain.

Face à ces rouleaux anciens, beaucoup ressentent la même frustration : tous ces paysages monochromes se ressemblent. Les montagnes brumeuses, les bambous, les ermites contemplant l'eau... Comment distinguer un Sesshū d'un Shūbun ? Pourtant, cette capacité à identifier les écoles transforme radicalement notre perception. Soudain, ces œuvres cessent d'être de simples peintures anciennes pour devenir des dialogues philosophiques, des manifestes esthétiques, des révolutions silencieuses.

Je vais vous guider à travers les codes visuels et spirituels qui permettent d'identifier chaque école. Ensemble, nous allons décrypter ce langage pictural fascinant qui influence encore aujourd'hui notre rapport au monochrome et à l'espace.

Le contexte sacré : quand le zen rencontre l'encre

La période Muromachi (1336-1573) marque un tournant radical dans l'art japonais. La peinture monochrome, ou suibokuga, arrive de Chine avec le bouddhisme zen et trouve au Japon un terreau fertile. Les temples zen deviennent les ateliers où s'élaborent ces œuvres dépouillées.

Cette révolution esthétique n'est pas qu'artistique : elle incarne une philosophie entière. Le monochrome devient le véhicule de l'illumination. Chaque lavis d'encre exprime le principe du ma, cet espace vide qui n'est pas absence mais présence. Les peintres-moines considèrent que la vérité se trouve dans ce qu'on ne montre pas.

Trois grandes écoles dominent cette période et façonnent des approches distinctes de la peinture monochrome Muromachi. Chacune développe sa propre grammaire visuelle, ses propres obsessions spirituelles, créant ainsi un panorama riche qui dépasse largement l'idée d'un style uniforme.

L'école de Shōkoku-ji : la rigueur contemplative de Josetsu et Shūbun

Au temple Shōkoku-ji de Kyoto, Josetsu pose les fondations de la première grande école japonaise de peinture à l'encre. Son œuvre phare, Hyōnen zu (Attraper un poisson-chat avec une gourde), illustre parfaitement cette approche : composition équilibrée, traits précis, symbolisme zen explicite.

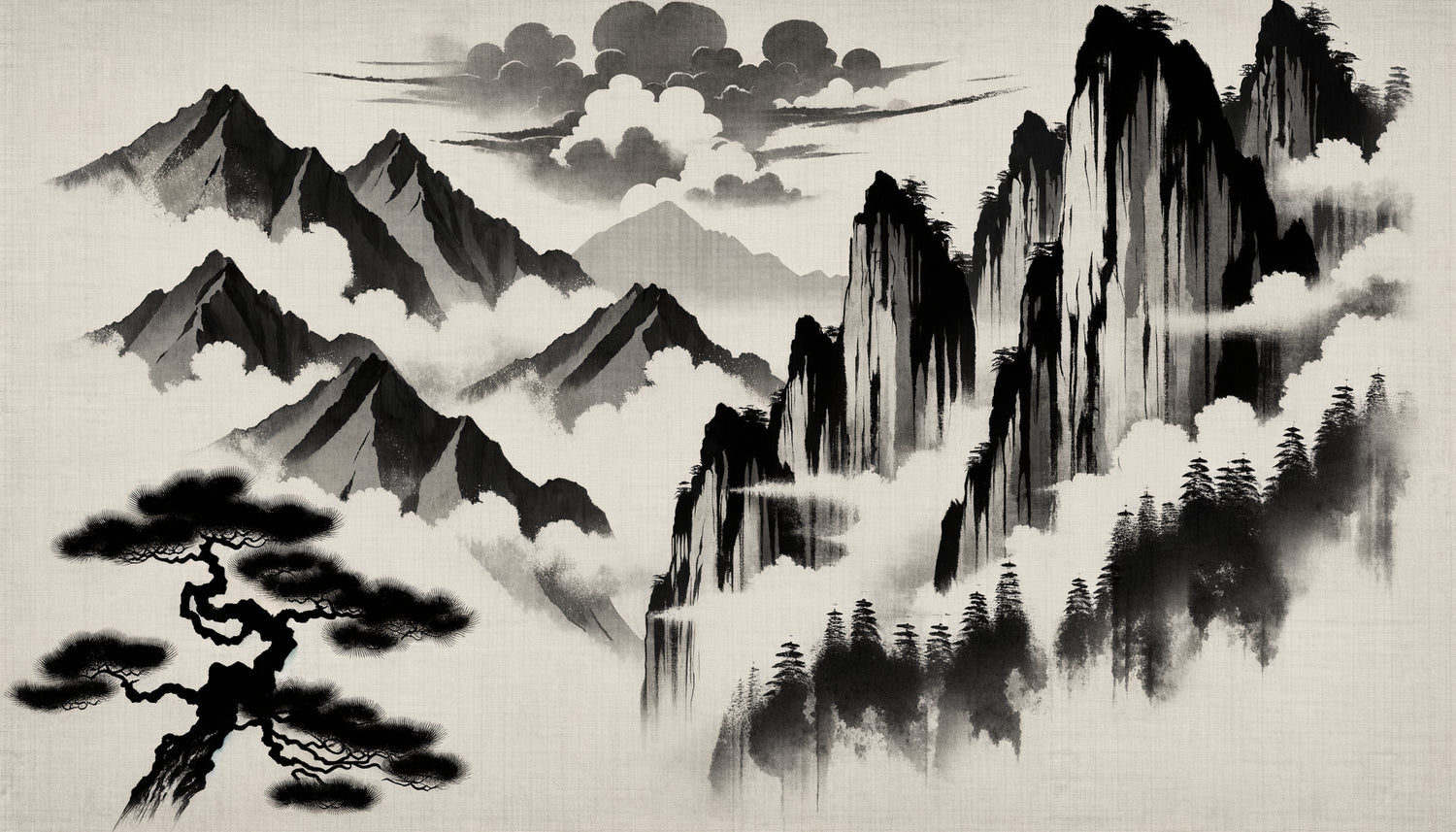

Son disciple Shūbun raffine cette méthode avec une technique reconnaissable entre mille. Ses paysages présentent des plans superposés clairement définis : premier plan détaillé, plan médian avec arbres ou rochers, arrière-plan de montagnes évanescentes. Cette structure en trois niveaux devient la signature de l'école.

Les caractéristiques pour identifier un Shūbun : des contours nets au premier plan, une progression graduée vers le flou, l'utilisation de lavis en dégradés subtils pour créer la profondeur, et cette impression d'ordre paisible. Ses arbres ont des branches angulaires, presque architecturales. L'espace n'est jamais chaotique mais orchestré comme une méditation guidée.

La palette technique de Shūbun

Observez la texture du rocher : Shūbun utilise la technique du hikibokuhō, ces traits secs tirés rapidement qui suggèrent la matière minérale. Ses nuages et brumes sont rendus par des lavis humides superposés, créant des transitions douces. Cette dualité entre trait sec et lavis humide caractérise l'école de Shōkoku-ji.

Sesshū Tōyō : le génie rebelle qui révolutionne le monochrome

Puis arrive Sesshū Tōyō (1420-1506), formé à Shōkoku-ji mais trop sauvage pour s'y conformer. Après un voyage en Chine Ming, il développe un style qui dynamite les conventions. Reconnaître un Sesshū est une expérience viscérale : ses œuvres pulsent d'une énergie presque violente.

Sa technique signature : le haboku, ou encre éclaboussée. Il projette littéralement l'encre sur le papier, créant des formes qui émergent du chaos. Ses montagnes ne sont pas doucement estompées comme chez Shūbun, mais surgissent en masses abruptes, construites par des traits anguleux et cassants.

Dans ses paysages des quatre saisons (notamment le rouleau long de 16 mètres), Sesshū utilise ce que j'appelle la dramaturgie du contraste. Il oppose des zones d'encre dense et opaque à des blancs brutaux, sans transition. Là où Shūbun cherche l'harmonie progressive, Sesshū crée la tension, le choc visuel.

Pour identifier un Sesshū : cherchez les coups de pinceau abrupts, presque violents, les angles aigus, l'asymétrie radicale. Ses arbres sont tordus, tourmentés. L'espace n'est plus contemplatif mais dramatique. On sent la main du peintre, son geste physique, là où l'école de Shōkoku-ji recherchait l'effacement de l'artiste.

L'école Ami : le raffinement aristocratique d'une dynastie

Parallèlement, la famille Ami développe une approche totalement différente au service du shogunat Ashikaga. Nōami, Geiami et Sōami – grand-père, père et fils – créent une école qui privilégie la sophistication courtisane sur l'austérité zen.

Leur style est immédiatement identifiable par sa douceur extrême. Les contours se dissolvent dans des lavis vaporeux. Les formes émergent à peine de la brume, comme des souvenirs flottants. C'est la peinture de l'évanescence, du fugitif, du presque-rien.

Techniquement, les Ami maîtrisent le tarashikomi, cette technique où l'on dépose de l'encre humide sur une zone encore mouillée, créant des auréoles et des fusions imprévisibles. Leurs paysages semblent respirer, vibrer d'une lumière intérieure. L'espace n'est plus structure ni drame, mais atmosphère pure.

La poésie du vide selon les Ami

Dans un paysage Ami, jusqu'à 70% de la surface peut rester vierge. Ce blanc n'est pas simplement du papier non peint : c'est de la brume, de la lumière, de l'espace respirant. Un pin solitaire émerge du néant, quelques traits suggèrent une montagne lointaine, et tout le reste est silence visuel. Cette économie radicale influence encore aujourd'hui le design minimaliste contemporain.

Les codes visuels pour distinguer chaque école en un regard

Après des années d'observation, j'ai développé une méthode simple pour identifier rapidement l'école d'une peinture monochrome de la période Muromachi. Regardez d'abord la densité d'encre : homogène et progressive pour Shūbun, contrastée et dramatique pour Sesshū, diluée et vaporeuse pour les Ami.

Ensuite, observez le traitement de l'espace. L'école de Shōkoku-ji organise l'espace en strates horizontales claires. Sesshū crée des diagonales dynamiques et des ruptures spatiales. Les Ami dissolvent l'espace dans l'atmosphère, refusant toute structure rigide.

Le coup de pinceau révèle tout : contrôlé et méthodique chez Shūbun, gestuel et expressif chez Sesshū, presque invisible chez les Ami qui recherchent la fusion plutôt que la trace. Regardez les arbres : architecturaux, tourmentés, ou à peine suggérés ?

Enfin, ressentez l'intention spirituelle. Shūbun vous invite à la méditation ordonnée, Sesshū vous confronte à l'énergie brute du réel, les Ami vous dissolvent dans la contemplation rêveuse. Chaque école propose un chemin différent vers l'illumination.

Comment ces écoles inspirent le design monochrome aujourd'hui

L'influence de ces écoles de peinture Muromachi dépasse largement l'histoire de l'art. Le minimalisme contemporain, le design scandinave, l'esthétique des intérieurs épurés : tous puisent dans ces principes établis au XVe siècle.

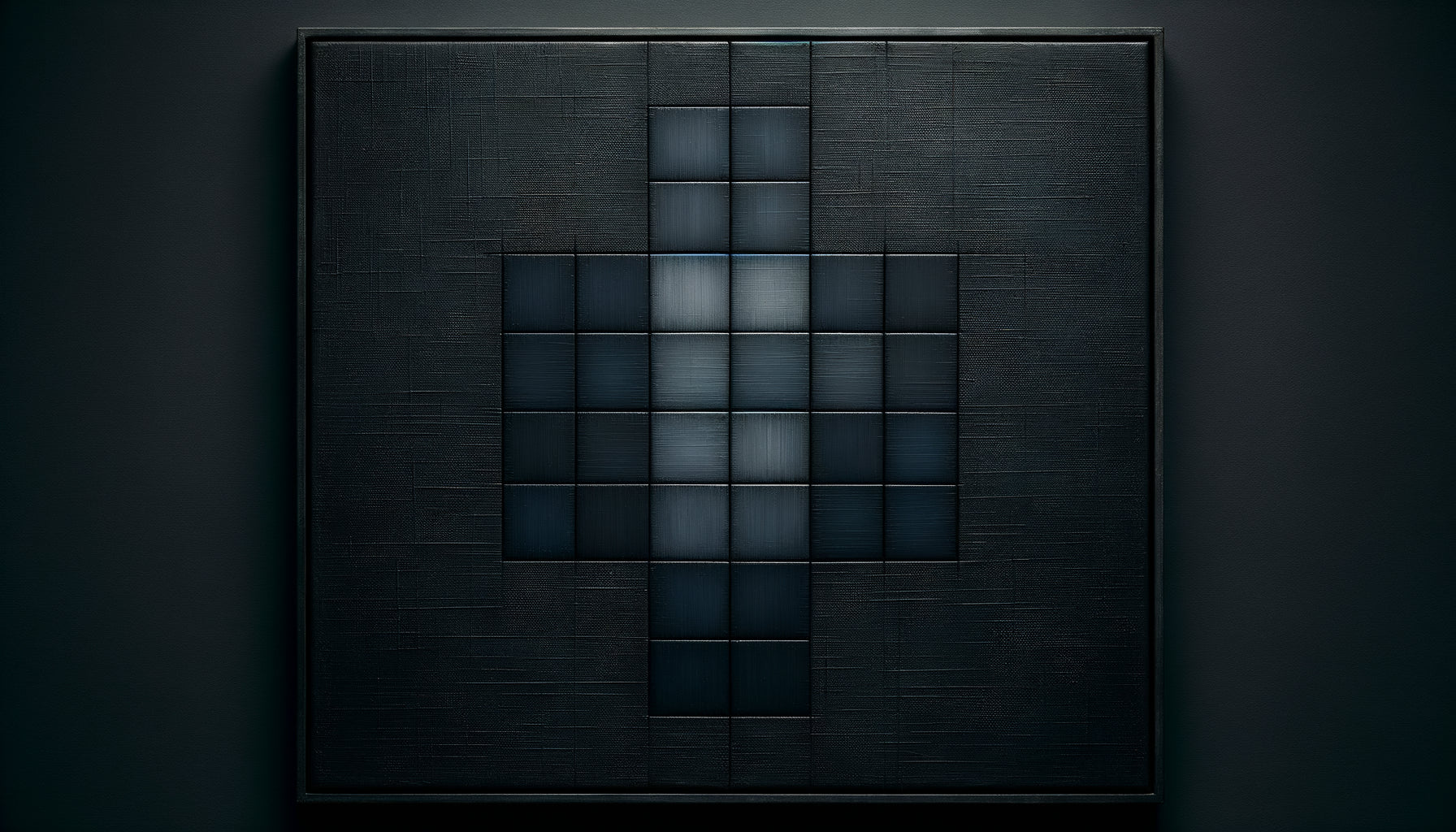

Quand vous disposez une composition noir et blanc dans votre intérieur, vous activez inconsciemment ces héritages. Un visuel aux contrastes forts évoque l'énergie de Sesshū, créant des points focaux dramatiques. Une image vaporeuse aux dégradés subtils rappelle les Ami, apportant douceur et contemplation.

Les designers d'intérieur contemporains utilisent ces mêmes principes : l'équilibre structuré de Shūbun pour les espaces rationnels, la tension de Sesshū pour les lieux créatifs, la dissolution des Ami pour les atmosphères méditatives. Reconnaître ces écoles, c'est acquérir un vocabulaire visuel qui transforme votre approche du monochrome.

Capturez l'esprit Muromachi dans votre espace

Découvrez notre collection exclusive de tableaux noir et blanc qui réinterprètent les principes esthétiques des maîtres japonais pour sublimer vos intérieurs contemporains.

Votre regard transformé sur le monochrome

Désormais, quand vous contemplez une œuvre monochrome – ancienne ou contemporaine – vous possédez les clés de lecture. Vous percevez la structure sous l'apparent chaos, l'intention sous le geste, la philosophie sous la technique. Cette capacité à distinguer les écoles de peinture monochrome Muromachi enrichit votre sensibilité esthétique bien au-delà de l'art ancien.

Chaque école vous offre un prisme différent pour appréhender l'espace, le vide, le contraste. En intégrant ces principes dans vos choix décoratifs, vous ne sélectionnez plus simplement une image noir et blanc : vous choisissez une philosophie, une énergie, une manière d'habiter l'espace. Commencez par observer avec cette grille de lecture, et le monochrome révélera ses infinis secrets.

Questions fréquentes sur les écoles de peinture Muromachi

Pourquoi la peinture monochrome était-elle si importante pendant la période Muromachi ?

La peinture monochrome devient centrale durant l'ère Muromachi parce qu'elle incarne parfaitement la philosophie zen qui domine alors la culture japonaise. Le bouddhisme zen, importé de Chine, prône la simplicité, la méditation et la recherche de l'essentiel. Le monochrome, avec son économie de moyens – simplement de l'encre et du papier – devient le véhicule idéal de cette spiritualité. Les moines-peintres considèrent que chaque coup de pinceau est un acte de méditation, et que le vide sur le papier exprime le concept bouddhiste du mu (le néant créateur). Cette esthétique dépouillée influence profondément l'aristocratie guerrière et le shogunat Ashikaga, qui en font le style officiel de leur cour. C'est aussi une période où le Japon cherche à se distinguer de la Chine tout en assimilant ses influences : le monochrome devient un terrain d'expérimentation pour créer une identité esthétique proprement japonaise.

Comment puis-je commencer à apprécier ces peintures si je n'y connais rien en art japonais ?

La beauté de la peinture monochrome Muromachi, c'est qu'elle parle directement à la sensibilité, sans nécessiter de connaissances préalables. Commencez par observer simplement comment votre œil voyage dans l'image. Où votre regard se pose-t-il en premier ? Quelles zones vous attirent ? Ressentez-vous de la sérénité, de la tension, du mystère ? Ensuite, observez les contrastes : y a-t-il beaucoup de blanc ou l'encre domine-t-elle ? Les formes sont-elles nettes ou floues ? Ces observations intuitives vous mènent naturellement vers la compréhension des différentes écoles. Je recommande de visiter virtuellement des collections de musées japonais (le Tokyo National Museum ou le Kyoto National Museum proposent d'excellentes ressources en ligne), de comparer deux ou trois œuvres côte à côte, et de noter vos impressions spontanées. Lisez ensuite sur les artistes : vous découvrirez que vos intuitions correspondent souvent aux intentions des maîtres. L'appréciation se construit par l'exposition répétée, la curiosité bienveillante et l'autorisation de ressentir avant de comprendre intellectuellement.

Ces principes peuvent-ils vraiment influencer ma décoration d'intérieur moderne ?

Absolument, et de manière très concrète. Les principes des écoles Muromachi ont directement inspiré le design minimaliste contemporain que nous connaissons aujourd'hui. Le concept de ma (l'espace intervalle) que maîtrisent les Ami se traduit parfaitement dans nos intérieurs par l'importance accordée aux espaces vides, aux surfaces dégagées, au negative space. La technique de contraste de Sesshū vous guide pour créer des points focaux puissants dans une pièce épurée – un tableau noir et blanc intense sur un mur blanc immaculé, par exemple. L'approche structurée de Shūbun inspire l'organisation en zones distinctes d'un espace ouvert. En choisissant des œuvres monochromes pour votre intérieur, demandez-vous quelle énergie vous recherchez : contemplative et douce (style Ami), dynamique et affirmée (style Sesshū), ou équilibrée et harmonieuse (style Shūbun). Cette réflexion transforme l'acte décoratif en geste intentionnel, créant des espaces qui ne sont pas seulement beaux, mais qui résonnent avec votre état d'esprit et vos aspirations. Le monochrome japonais nous enseigne que moins peut être infiniment plus riche.