Dans la pénombre d'une vente aux enchères parisienne, une petite boîte en émail du XVIIIe siècle attire mon regard. Sur son couvercle, un paysage miniature dévoile un château niché dans une verdure luxuriante, des jardins à la française s'étendant vers un horizon brumeux. Cette scène n'est pas un simple décor : c'est une fenêtre ouverte sur un monde disparu, celui des villégiatures aristocratiques où le raffinement côtoyait le pouvoir.

Voici ce que révèlent ces paysages miniatures : ils immortalisent les demeures prestigieuses de la noblesse européenne, témoignent d'un art du portrait architectural devenu objet de désir, et transforment chaque boîte en un précieux souvenir de voyage codifié. Ces représentations n'étaient jamais anodines : elles racontaient le statut, la richesse et l'appartenance à un cercle restreint.

Aujourd'hui, collectionner ces objets peut sembler réservé aux initiés. Comment distinguer une scène réelle d'une composition fantasmée ? Pourquoi certains paysages reviennent-ils sans cesse ? Ces interrogations éloignent souvent les amateurs désireux de comprendre l'âme de ces miniatures.

Rassurez-vous : décoder ces paysages ne demande ni érudition encyclopédique ni fortune. Il suffit d'apprendre à lire les indices visuels, de connaître les codes de représentation de l'époque, et de comprendre la fonction sociale de ces boîtes précieuses. Dans cet article, je vous dévoile les secrets de ces décors enchanteurs et leur lien intime avec les villégiatures aristocratiques qui ont façonné l'Europe des Lumières.

Quand l'émail devient carte de visite

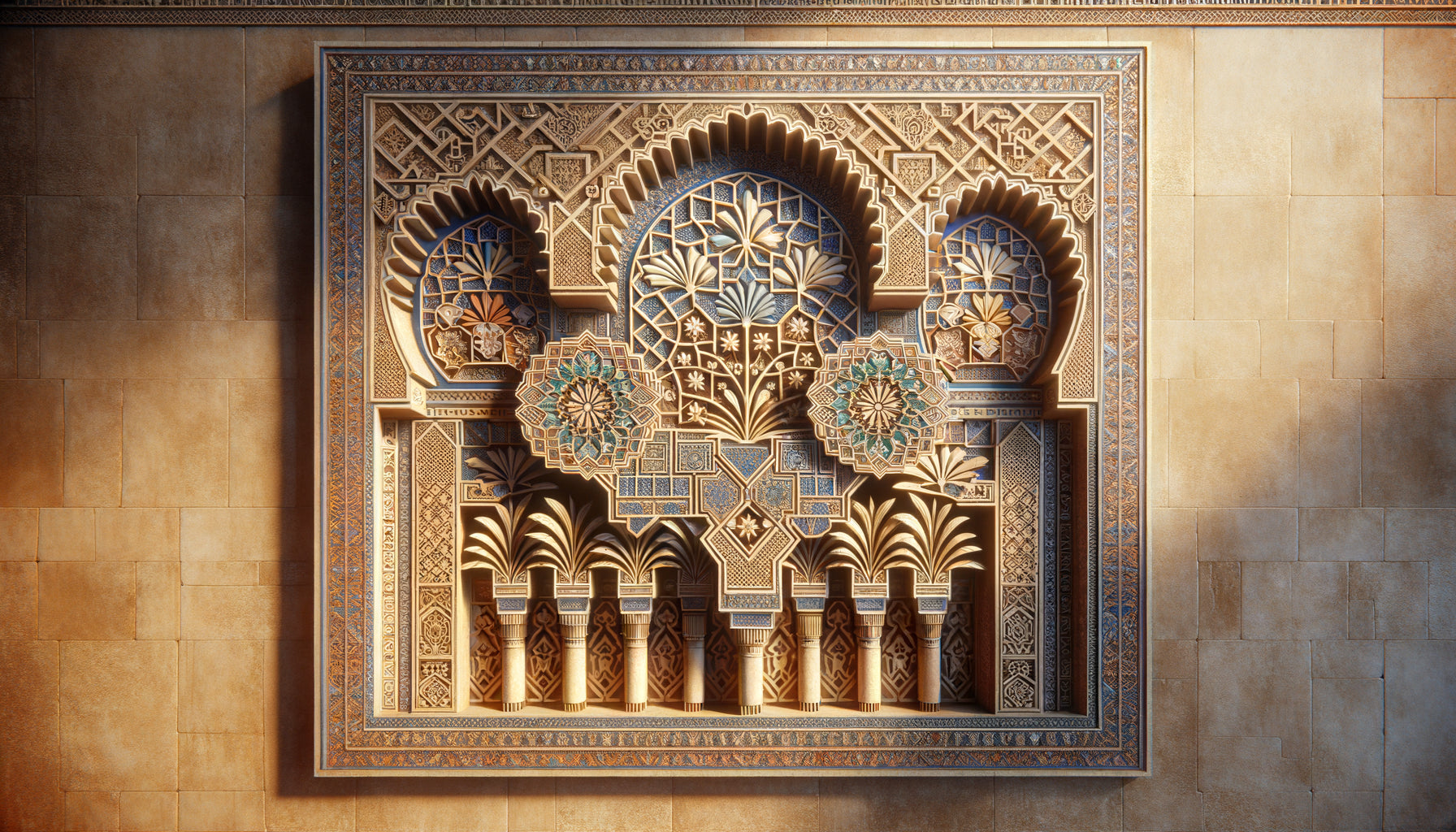

Au XVIIIe siècle, les boîtes en émail ne sont pas de simples contenants. Fabriquées dans les ateliers réputés de Battersea, Bilston ou Birmingham en Angleterre, de Limoges en France, ou encore de Vienne en Autriche, elles incarnent le summum du raffinement. Leurs dessus peints représentent fréquemment des paysages aristocratiques : châteaux, parcs anglais, jardins italiens, villas palladiennes.

Ces représentations ne sont pas choisies au hasard. Elles fonctionnent comme des portraits architecturaux, immortalisant les propriétés des commanditaires ou célébrant les lieux emblématiques du Grand Tour. Offrir une boîte ornée du château de Versailles, de la Villa d'Este ou de Stowe Gardens équivalait à afficher son appartenance à l'élite culturelle européenne.

Les artistes-émailleurs travaillaient souvent d'après des gravures diffusées dans toute l'Europe. Les recueils de vues pittoresques de Paul Sandby, les planches de Giovanni Battista Piranesi ou les albums de jardins remarquables servaient de répertoire visuel. Cette circulation des images explique pourquoi certains paysages apparaissent sur de nombreuses boîtes : ils représentaient des villégiatures aristocratiques célèbres, reconnues immédiatement par les connaisseurs.

Les codes visuels des demeures patriciennes

Comment identifier une véritable villégiature sur un dessus de boîte en émail ? Plusieurs éléments visuels trahissent la représentation d'une propriété aristocratique authentique plutôt qu'un paysage imaginaire.

Premièrement, l'architecture monumentale : les châteaux représentés affichent une symétrie parfaite, des proportions harmonieuses caractéristiques du classicisme ou du palladianisme. Les façades comportent des détails identifiables : frontons, colonnades, pavillons latéraux. Plus le bâtiment est détaillé, plus il s'agit probablement d'un lieu réel.

Deuxièmement, l'aménagement paysager : les jardins à la française avec leurs parterres géométriques, leurs bassins et leurs allées rectilignes signalent les grandes propriétés royales ou princières. Les parcs à l'anglaise, avec leurs bosquets naturels, leurs fabriques pittoresques et leurs étendues d'eau serpentines, évoquent les domaines de la haute aristocratie britannique comme Stourhead ou Blenheim Palace.

Les attributs du prestige

Troisièmement, les éléments de mise en scène : présence de personnages en costume d'époque se promenant dans les jardins, carrosses attelés, embarcations sur les pièces d'eau. Ces figures animées confèrent vie et échelle aux représentations, tout en signalant le caractère habité et fréquenté de ces lieux.

Quatrièmement, les inscriptions et titres : certaines boîtes portent au revers ou sur la tranche une légende identifiant précisément le lieu représenté : 'Vue du Château de Chantilly', 'Stowe Gardens', 'Villa Aldobrandini à Frascati'. Ces mentions transforment la boîte en véritable souvenir topographique.

Entre mémoire et imaginaire : la part de fiction

Tous les paysages ornant les dessus de boîtes en émail ne représentent pas des villégiatures existantes. Une partie significative relève de compositions idéalisées, mélangeant éléments architecturaux réels et décors fantasmés.

Les émailleurs créaient des paysages composites : un château italien associé à un parc anglais, des ruines antiques fictives dans un cadre bucolique, des architectures néoclassiques insérées dans des panoramas alpestres. Ces créations répondaient au goût de l'époque pour le pittoresque et le sublime, popularisé par les théories esthétiques d'Edmund Burke et William Gilpin.

Ces compositions imaginaires n'étaient pas des tromperies, mais des évocations poétiques d'un certain art de vivre aristocratique. Elles véhiculaient les mêmes valeurs : raffinement, culture classique, communion avec la nature domestiquée. Une boîte ornée d'un paysage idéal permettait à son propriétaire d'affirmer son goût sans nécessairement posséder un domaine similaire.

Les sources d'inspiration des émailleurs

Les artisans s'inspiraient des vedute italiennes, ces vues urbaines et paysagères peintes par Canaletto, Bellotto ou Pannini. Ils adaptaient également les décors de la peinture de paysage française et hollandaise. Les scènes champêtres de François Boucher, les marines de Joseph Vernet, les caprices architecturaux de Hubert Robert nourrissaient leur imagination.

Cette circulation entre peinture savante et arts décoratifs explique la qualité remarquable de nombreuses miniatures sur émail. Les meilleurs émailleurs maîtrisaient la perspective atmosphérique, les dégradés chromatiques et les effets de lumière caractéristiques de la grande peinture de paysage.

Le Grand Tour cristallisé dans l'émail

Les boîtes en émail ornées de paysages jouaient un rôle crucial dans la culture du Grand Tour, ce voyage initiatique entrepris par les jeunes aristocrates à travers l'Europe, principalement l'Italie.

Rapporter une boîte illustrant la Villa Borghèse, le Colisée ou la baie de Naples équivalait à exhiber un certificat de voyage cultivé. Ces objets fonctionnaient comme des souvenirs topographiques, ancêtres des cartes postales, mais infiniment plus précieux et personnalisés.

Certaines boîtes étaient commandées spécifiquement pour commémorer un séjour. Les ateliers vénitiens, florentins ou napolitains produisaient des pièces destinées aux voyageurs étrangers, représentant les villégiatures aristocratiques locales : les palais vénitiens du Grand Canal, les villas médicéennes de Toscane, les résidences royales de Caserte.

Un réseau de reconnaissance sociale

Posséder une collection de boîtes illustrant différentes villégiatures européennes signalait l'appartenance à un réseau cosmopolite. Ces objets déclenchaient des conversations lors des réceptions mondaines, permettant d'évoquer des connaissances communes, de comparer des expériences de voyage, d'afficher sa familiarité avec la géographie aristocratique du continent.

Les paysages représentés constituaient ainsi un langage visuel partagé par l'élite européenne. Reconnaître le château de Sans-Souci, les jardins de Schönbrunn ou la villa Pisani démontrait sa culture et son intégration dans les cercles distingués.

Comment authentifier les représentations aujourd'hui

Pour les collectionneurs et amateurs contemporains, distinguer une villégiature aristocratique réelle d'une composition imaginaire nécessite quelques repères méthodologiques.

Consultez d'abord les recueils de gravures anciennes : les bibliothèques numériques comme Gallica, Internet Archive ou la British Library donnent accès à des milliers de planches du XVIIIe siècle. Comparez le paysage de votre boîte avec ces sources documentaires. Une correspondance précise indique généralement une représentation fidèle.

Examinez ensuite les détails architecturaux : recherchez des éléments caractéristiques identifiables. Un dôme particulier, une disposition spécifique de pavillons, un pont remarquable peuvent trahir l'identité d'un lieu. Les bases de données patrimoniales en ligne facilitent ces recherches croisées.

Vérifiez la cohérence géographique et stylistique : un château baroque autrichien ne se trouve pas dans un paysage méditerranéen. Les incohérences signalent souvent des compositions idéalisées assemblant des éléments disparates.

Les indices matériels

Observez le style de peinture : les représentations topographiques précises adoptent généralement un rendu détaillé, presque cartographique. Les compositions imaginaires privilégient l'atmosphère, les effets de brume, les flous romantiques.

Recherchez des marquages ou signatures : certains émailleurs réputés signaient leurs œuvres, et leurs spécialités sont documentées. Un artiste connu pour ses vues de Rome produisait rarement des paysages anglais fantaisistes.

Enfin, le contexte de production compte : les boîtes anglaises du milieu du XVIIIe siècle représentent fréquemment des villégiatures britanniques réelles, tandis que les productions continentales plus tardives mélangent davantage réalité et idéalisation.

Laissez-vous inspirer par la poésie des paysages aristocratiques

Découvrez notre collection exclusive de tableaux nature qui capturent l'élégance intemporelle des grandes demeures et jardins historiques.

Des miniatures qui transcendent le temps

Les paysages des dessus de boîtes en émail représentaient effectivement des villégiatures aristocratiques, mais pas exclusivement. Ils oscillaient entre documentation topographique fidèle et évocation poétique d'un idéal de vie raffinée.

Cette dualité fait leur richesse : même les compositions imaginaires s'inspiraient de lieux réels, tandis que les représentations fidèles subissaient une idéalisation esthétique. Chaque boîte constituait ainsi un fragment de mémoire aristocratique, témoignant autant de l'architecture et des jardins que des codes sociaux et des aspirations culturelles d'une époque.

Aujourd'hui, ces miniatures nous invitent à redécouvrir un patrimoine paysager souvent transformé ou disparu. Elles nous rappellent que le luxe véritable réside dans l'alliance entre beauté naturelle et création humaine, entre savoir-faire artisanal et culture raffinée.

Commencez votre propre exploration : visitez les collections de musées des arts décoratifs, feuilletez les catalogues de ventes spécialisées, laissez-vous guider par votre sensibilité esthétique. Ces paysages miniatures n'ont pas fini de dévoiler leurs secrets à ceux qui prennent le temps de les contempler. Leur pouvoir d'évocation demeure intact, trois siècles plus tard, témoignant de l'universalité du désir de beauté et d'harmonie.

Questions fréquentes

Comment savoir si le paysage sur ma boîte en émail représente un lieu réel ?

Plusieurs indices vous orienteront. Vérifiez d'abord s'il existe une inscription au dos ou sur la tranche de la boîte mentionnant un lieu spécifique. Ensuite, observez le niveau de détail architectural : plus le bâtiment est précis avec des éléments caractéristiques identifiables, plus il s'agit probablement d'une représentation réelle. Comparez votre paysage avec des gravures d'époque disponibles dans les bibliothèques numériques. Une correspondance exacte confirme l'authenticité topographique. Enfin, consultez un expert ou un commissaire-priseur spécialisé en objets d'art du XVIIIe siècle qui pourra authentifier votre pièce et identifier le lieu représenté grâce à sa connaissance des répertoires visuels de l'époque.

Quelle est la valeur d'une boîte en émail avec un paysage aristocratique ?

La valeur dépend de multiples facteurs. Les boîtes représentant des villégiatures aristocratiques identifiables et prestigieuses atteignent généralement des prix supérieurs, surtout si le lieu est célèbre comme Versailles ou Stowe. La qualité d'exécution compte énormément : une peinture finement détaillée avec des dégradés subtils vaut davantage qu'un décor sommaire. L'origine géographique influence aussi le prix, les productions de Battersea ou de Limoges étant particulièrement recherchées. L'état de conservation est évidemment crucial : éclats, restaurations visibles ou usure diminuent la valeur. Enfin, la provenance et l'historique documenté augmentent significativement l'estimation. Les prix varient de quelques centaines d'euros pour des pièces courantes à plusieurs dizaines de milliers pour des exemplaires exceptionnels avec pedigree aristocratique avéré. Une expertise professionnelle reste indispensable pour évaluer précisément votre objet.

Pourquoi les aristocrates faisaient-ils représenter leurs demeures sur des boîtes ?

Ces représentations remplissaient plusieurs fonctions sociales essentielles. D'abord, elles constituaient un marqueur de statut évident : posséder un domaine suffisamment prestigieux pour mériter d'être immortalisé signalait richesse et pouvoir. Ensuite, ces boîtes servaient de cadeaux diplomatiques ou personnels, permettant d'offrir symboliquement une partie de son patrimoine. Elles fonctionnaient également comme supports de conversation dans les salons, déclenchant des échanges sur l'architecture, les jardins et le bon goût. Pour les voyageurs du Grand Tour, rapporter une boîte illustrant les villégiatures visitées témoignait de leur culture et de leurs relations sociales. Enfin, ces objets participaient à la construction d'une mémoire familiale matérialisée, transmettant aux générations suivantes l'image idéalisée du patrimoine ancestral. Elles incarnaient littéralement l'adage selon lequel on possède vraiment seulement ce qu'on peut tenir dans la main.