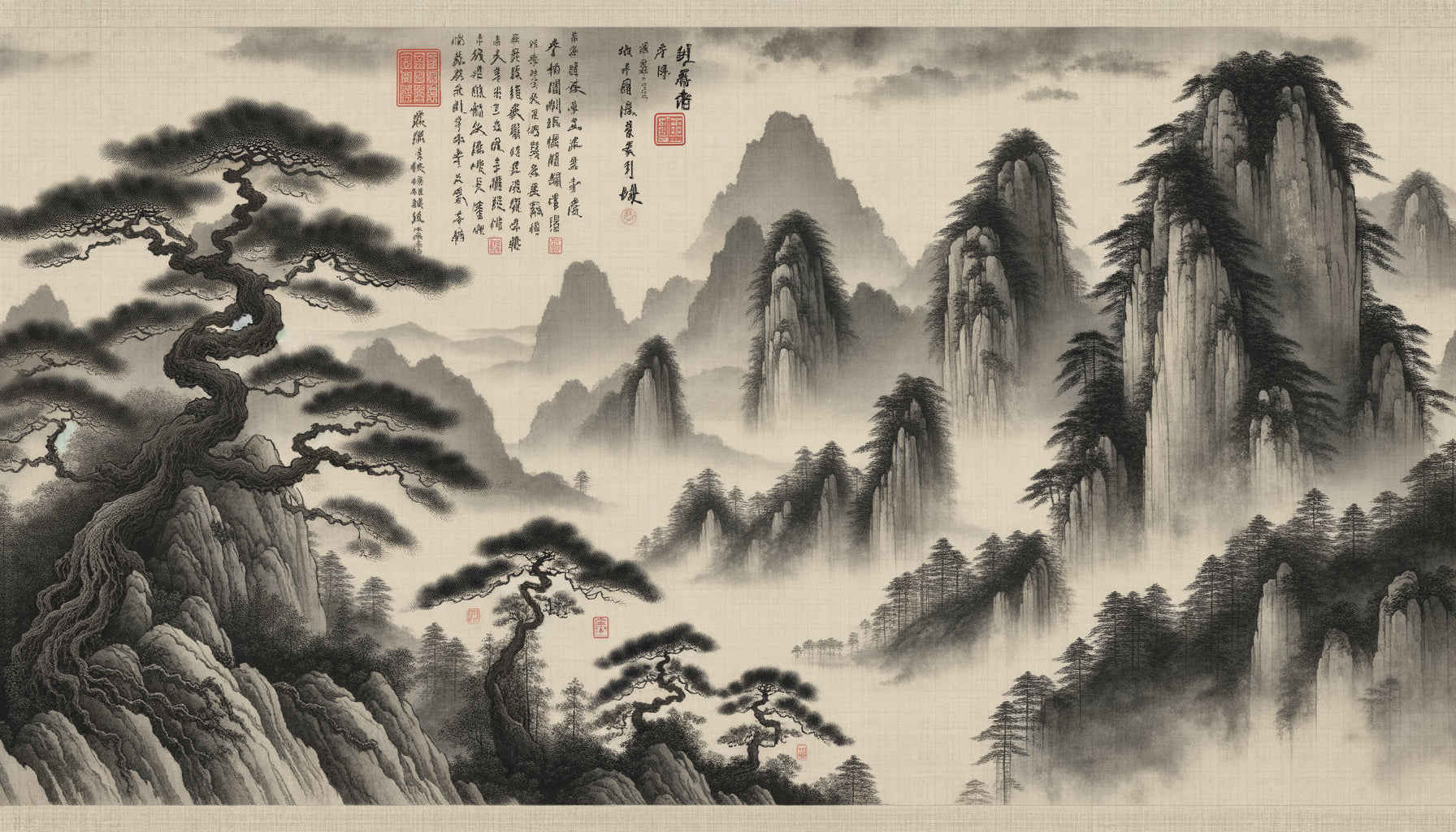

Imaginez un instant la scène : un grand atelier parisien en 1865, baigné de lumière du nord. Sur le chevalet, un immense paysage : ruines romaines, vallées brumeuses, personnages antiques. Chaque élément semble réel, pourtant cette composition paysagère n'existe nulle part. Le peintre n'a jamais vu cette Arcadie parfaite. Il l'a construite, pierre par pierre, arbre par arbre, selon un protocole rigoureux transmis par l'École des Beaux-Arts.

Voici ce que la méthode académique de composition paysagère apporte : une architecture visuelle équilibrée qui guide l'œil naturellement, une profondeur spatiale qui crée l'illusion parfaite, et une harmonie narrative où chaque élément renforce le message historique.

Vous admirez peut-être ces paysages académiques dans les musées, fasciné par leur perfection. Mais vous vous demandez comment ces maîtres obtenaient cette cohérence magistrale, cette sensation d'harmonie absolue. Pourquoi leurs compositions semblent-elles si naturelles alors qu'elles sont entièrement construites ? Rassurez-vous : ces peintres suivaient des règles précises, une véritable grammaire visuelle qu'ils perfectionnaient pendant des années. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de cette alchimie, là où l'Histoire rencontre le paysage, où la nature devient décor pour la grande peinture.

L'atelier comme laboratoire de création paysagère

Contrairement aux impressionnistes qui viendront plus tard, les peintres académiques français ne travaillaient presque jamais sur le motif. Leur processus commençait par une accumulation méthodique de références. Dans leur atelier s'entassaient des carnets remplis de croquis rapides pris lors du Grand Tour en Italie, voyage initiatique obligatoire après le Prix de Rome.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Pierre-Henri de Valenciennes, Anne-Louis Girodet : tous ces maîtres du paysage historique collectionnaient des études préparatoires. Un cyprès dessiné près de la Villa Médicis. Un fragment d'aqueduc à la campagne romaine. Des rochers aperçus dans la forêt de Fontainebleau. Ces éléments devenaient leur vocabulaire visuel, leur bibliothèque de formes naturelles.

La composition du paysage académique relevait ensuite d'un assemblage savant. Tel un architecte, le peintre disposait ses éléments selon des principes géométriques stricts. Le premier plan, toujours sombre, créait un effet de repoussoir. Des arbres encadraient la scène comme des rideaux de théâtre. Le regard progressait par plans successifs vers un point de fuite lumineux, souvent un horizon dégagé ou une trouée céleste.

La règle des trois plans : construire la profondeur

Les académiciens enseignaient une loi fondamentale : tout paysage doit s'organiser en trois plans distincts. Cette structure tripartite garantissait la lisibilité et la profondeur spatiale.

Le premier plan : l'ancrage terrestre

Zone d'ombre et de détails précis. On y plaçait des éléments naturels : rochers détaillés, végétation luxuriante, parfois une source ou des ruines envahies par la mousse. C'est là que se situaient souvent les personnages historiques ou mythologiques, à échelle humaine. Cette proximité créait l'intimité avec le spectateur.

Le plan intermédiaire : le territoire du récit

Zone de transition où se déployait le sujet principal. Une vallée avec un temple antique, une procession vers un sanctuaire, des bergers avec leurs troupeaux. Les peintres académiques y ménageaient des contrastes lumineux pour guider l'œil. La lumière y était plus diffuse, les détails simplifiés, créant cette sensation atmosphérique si caractéristique.

L'arrière-plan : l'échappée vers l'infini

Montagnes bleutées par la perspective atmosphérique, ciel aux nuages stratifiés, horizon lumineux. Cette zone créait la sensation de grandeur, d'espace illimité. Les maîtres y appliquaient les lois optiques découvertes à la Renaissance : les couleurs se refroidissent, les contrastes s'atténuent, les formes se simplifient.

Le vocabulaire formel de l'Académie

L'enseignement de la composition paysagère académique reposait sur des conventions strictes, presque un langage codifié que tout artiste devait maîtriser.

Les arbres suivaient une typologie précise. Le chêne symbolisait la force et l'ancrage français. Le pin parasol évoquait immédiatement l'Italie antique. Le cyprès vertical créait des accents rythmiques. Les peintres académiques ne représentaient pas simplement la nature : ils sélectionnaient les essences pour leur valeur symbolique et compositionnelle.

L'architecture en ruine constituait un élément fondamental. Temples grecs, aqueducs romains, colonnes brisées : ces fragments historiques justifiaient l'appellation paysage historique. Ils créaient également des structures géométriques fortes, des lignes directrices pour l'œil. Un arc en plein cintre encadrait naturellement une scène, une colonnade créait un rythme vertical.

L'eau apparaissait systématiquement : source, rivière, lac ou mer lointaine. Elle apportait des reflets, des zones de lumière horizontale, un élément vivant dans la composition. Les académiciens du XIXe siècle excellaient dans le rendu des miroitements, cette transparence argentée qui animait leurs paysages.

La lumière dramatique : sculpter l'espace

Ce qui distingue véritablement les paysages académiques français, c'est leur traitement de la lumière. Pas de plein soleil cru, mais des ambiances soigneusement orchestrées.

L'heure préférée ? L'aube ou le crépuscule. Ces moments offraient une lumière rasante qui sculptait les formes, créait de longs ombres portées, permettait des ciels spectaculaires. Claude Gellée, dit Le Lorrain, avait établi ce canon au XVIIe siècle, et les peintres académiques du XIXe le perpétuaient religieusement.

La technique du contre-jour créait des effets dramatiques. Des personnages en silhouette devant un ciel lumineux, des arbres dont les feuillages se découpaient en dentelle sombre. Cette approche renforçait la théâtralité de la composition, cette sensation de mise en scène paysagère si caractéristique.

Les nuages n'étaient jamais laissés au hasard. Stratifiés, ils créaient des bandes horizontales qui accentuaient la profondeur. Troués de lumière divine, ils guidaient le regard vers le point focal. Les académiciens étudiaient longuement les formations nuageuses, créant des bibliothèques d'études célestes.

Les personnages : donner l'échelle et le sens

Un paysage historique académique n'était jamais désert. Les figures humaines, bien que souvent petites, jouaient un rôle crucial dans la composition.

D'abord, elles donnaient l'échelle. Face à un temple ou un arbre monumental, une silhouette humaine permettait d'apprécier les dimensions. Les peintres académiques calculaient précisément ces rapports de taille pour créer soit la sensation d'intimité, soit celle de sublime écrasant.

Ensuite, elles portaient la narration. Des bergers évoquaient l'Arcadie pastorale. Des voyageurs en costume antique suggéraient l'Antiquité classique. Des pèlerins renforçaient la dimension spirituelle. Ces personnages historiques transformaient un simple paysage en scène narrative.

Enfin, elles créaient des accents colorés. Une draperie rouge dans un paysage aux tons ocres et verts. Une tunique blanche captant la lumière. Les académiciens utilisaient ces touches de couleur pure pour ponctuer visuellement leur composition, guider subtilement le parcours du regard.

Le protocole de création : de l'esquisse au tableau

La réalisation d'un paysage académique suivait un processus rigoureux, presque rituel, enseigné à l'École des Beaux-Arts.

Première étape : l'esquisse compositionnelle. Sur un petit format, le peintre établissait la structure générale en masses sombres et claires. Pas de détails, uniquement l'architecture visuelle. Cette étape cruciale déterminait l'équilibre de l'œuvre finale.

Deuxième étape : les études préparatoires détaillées. Chaque élément important faisait l'objet d'une étude séparée. Un groupe d'arbres dessiné minutieusement. Un fragment architectural peint à l'huile. Ces études garantissaient la justesse de chaque partie.

Troisième étape : la mise au carreau. L'esquisse validée était quadrillée, puis reportée proportionnellement sur la grande toile. Cette technique ancestrale assurait la fidélité à la composition initiale tout en changeant d'échelle.

Quatrième étape : l'exécution par couches successives. Fond à fond, plan par plan, du lointain vers le proche. Les peintres académiques construisaient littéralement l'espace, comme on construit un décor de théâtre. Les glacis successifs créaient cette profondeur atmosphérique, cette qualité lumineuse si reconnaissable.

Transformez votre intérieur avec l'esprit des maîtres

Découvrez notre collection exclusive de tableaux nature qui capturent cette harmonie compositionnelle et cette profondeur spatiale héritées des grands paysagistes académiques.

L'héritage vivant d'une tradition compositionnelle

Aujourd'hui, ces principes de composition paysagère résonnent encore. Les photographes de paysage appliquent intuitivement la règle des trois plans. Les cinéastes composent leurs plans larges selon ces mêmes lois d'équilibre. Les designers d'espaces intérieurs créent de la profondeur visuelle par stratification.

Ce que les peintres académiques français du XIXe siècle nous ont légué dépasse la simple technique picturale. C'est une manière de voir, d'organiser l'espace, de créer de l'harmonie à partir du chaos naturel. Leurs paysages historiques nous rappellent que la beauté naît souvent de la structure invisible, de cet échafaudage secret que l'œil ne perçoit pas consciemment mais que l'esprit reconnaît instinctivement.

La prochaine fois que vous contemplerez un paysage, naturel ou peint, cherchez ces éléments : les plans successifs, les repoussoirs latéraux, le chemin lumineux vers l'horizon. Vous verrez le monde avec les yeux d'un académicien, capable de transformer la nature en composition, le hasard en architecture visuelle. Et peut-être choisirez-vous pour votre intérieur une œuvre qui perpétue cette tradition séculaire, cette quête d'harmonie parfaite entre nature et composition.

Questions fréquentes sur la composition des paysages académiques

Pourquoi appelle-t-on ces œuvres des paysages historiques ?

L'appellation paysage historique distingue ces compositions des simples vues naturelles. Ces œuvres intègrent des éléments d'histoire, de mythologie ou de littérature classique : ruines antiques, personnages en costumes d'époque, références à des récits légendaires. Pour les académiciens du XIXe siècle, le paysage pur était considéré comme un genre mineur. En y ajoutant une dimension historique ou narrative, ils élevaient le paysage au rang de grande peinture, digne de l'enseignement officiel. C'est pourquoi vous verrez rarement un paysage académique sans temple grec, sans personnage mythologique ou sans référence à l'Antiquité : ces éléments justifiaient sa valeur artistique et intellectuelle.

Ces paysages étaient-ils peints d'après nature ou totalement inventés ?

La réponse se situe entre les deux. Les peintres académiques réalisaient effectivement des études d'après nature lors de leurs voyages, particulièrement en Italie. Mais ces études restaient du matériau brut, des notes visuelles. La composition finale était entièrement construite en atelier, assemblant des éléments observés à différents endroits et moments. Un arbre vu à Tivoli pouvait se retrouver combiné avec des rochers de Fontainebleau et un ciel étudié à Rome, le tout unifié par l'imagination du peintre. Cette méthode leur permettait de créer un paysage idéal, plus harmonieux que la nature réelle, corrigée selon les principes de beauté classique. L'objectif n'était pas la fidélité topographique mais la perfection compositionnelle.

Comment intégrer l'esprit de ces compositions dans un intérieur contemporain ?

L'harmonie des paysages académiques s'adapte merveilleusement aux intérieurs actuels, apportant profondeur et sérénité. Dans un salon aux tons neutres, une reproduction de paysage historique crée un point focal apaisant, cette fenêtre vers un ailleurs intemporel. L'astuce consiste à choisir une œuvre dont la palette s'harmonise avec votre décoration : les tons ocres et verts des paysages italianisants réchauffent un espace minéral, tandis que les ciels bleutés apportent fraîcheur à une pièce exposée sud. Privilégiez un format généreux pour recréer cette sensation d'échappée spatiale. Et n'hésitez pas à l'éclairer subtilement : comme les académiciens maîtrisaient la lumière dans leurs tableaux, un éclairage bien pensé révélera toute la profondeur de la composition.