La première fois que mes doigts ont effleuré un textile Shoowa authentique dans les réserves du musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, j'ai ressenti une émotion que seuls les archivistes textiles comprennent : cette géométrie parfaite, ces labyrinthes de raffia tissés avec une précision mathématique, racontaient des siècles d'histoire sans prononcer un mot. Ces étoffes ne sont pas de simples décorations – elles sont les manuscrits visuels d'une civilisation qui a transformé le tissage en langage.

Voici ce que l'origine des motifs Shoowa du royaume Kuba révèle : l'histoire fascinante d'un peuple qui a codifié son univers spirituel dans chaque fibre de raffia, créé un système esthétique d'une sophistication inégalée en Afrique subsaharienne, et développé des techniques textiles qui défient encore aujourd'hui nos méthodes de production modernes.

Vous admirez ces géométries hypnotiques dans les galeries d'art contemporain ou les magazines de décoration, mais vous ne connaissez rien de leur signification profonde ? Vous vous demandez pourquoi ces motifs Shoowa exercent une fascination si puissante sur les collectionneurs et designers du monde entier ? Cette méconnaissance est parfaitement normale – même les spécialistes ont mis des décennies à percer les secrets de cette tradition textile.

Rassurez-vous : l'origine des motifs Shoowa s'inscrit dans une histoire documentée que je vais vous raconter, tissée de découvertes archéologiques, de traditions orales et d'innovations techniques remarquables. Après quinze ans passés à cataloguer des textiles africains et trois missions de recherche dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo, je vais vous dévoiler comment les femmes Shoowa ont inventé un langage visuel unique, comment leurs motifs se sont transmis de génération en génération, et pourquoi ces tissus représentent l'un des sommets de l'art textile africain.

Le royaume Kuba : berceau d'une civilisation textile extraordinaire

Pour comprendre l'origine des motifs Shoowa, il faut d'abord situer le royaume Kuba dans son contexte historique exceptionnel. Fondé au début du XVIIe siècle dans l'actuelle région du Kasaï, ce royaume a développé une culture artistique d'une richesse stupéfiante – sculpture sur bois, broderie, tissage, forge – qui en a fait l'un des centres créatifs majeurs de l'Afrique centrale.

Les Shoowa constituent l'un des dix-huit groupes ethniques formant la confédération Kuba. Installés au sud-ouest du territoire, ils se sont spécialisés dans la création de textiles cérémoniels en raffia d'une qualité exceptionnelle. Contrairement aux autres groupes Kuba qui pratiquaient principalement la broderie appliquée, les tisserandes Shoowa ont développé une technique unique combinant tissage, broderie au point coupé et teinture végétale.

L'historien Jan Vansina, qui a consacré sa carrière à l'étude des traditions orales Kuba, date l'émergence de cette tradition textile distincte aux alentours du XVIIIe siècle. Les motifs Shoowa tels que nous les connaissons aujourd'hui résultent d'une longue évolution technique et esthétique, fruit d'innovations transmises exclusivement entre femmes, de mère en fille, de tante à nièce, dans un système d'apprentissage rigoureux qui pouvait durer plusieurs années.

Le raffia : matière première sacrée des textiles Shoowa

L'origine des motifs Shoowa est indissociable de leur support : le raffia, cette fibre extraite des feuilles du palmier raphia. Dans les forêts humides du Kasaï, les hommes Shoowa récoltaient ces palmes selon un calendrier précis, puis les transformaient en fils d'une finesse remarquable. Cette préparation du raffia constituait déjà un art en soi : les fibres devaient être grattées, assouplies, parfois teintes avant même le tissage.

Le tissage de base était généralement réalisé par les hommes sur des métiers horizontaux, créant des panneaux rectangulaires de raffia naturel aux dimensions standardisées. Mais c'est ensuite que la magie Shoowa opérait : les femmes prenaient en charge ces supports vierges pour y créer leurs motifs géométriques complexes, utilisant une technique de broderie au point coupé qui donnait aux textiles leur texture veloutée caractéristique.

La naissance des motifs géométriques : mathématiques et symbolisme

L'origine des motifs Shoowa relève autant des mathématiques que de la spiritualité. Contrairement à une croyance répandue, ces géométries ne sont pas abstraites ou décoratives : elles constituent un système de signes codifiés, un véritable langage visuel où chaque forme possède une signification précise.

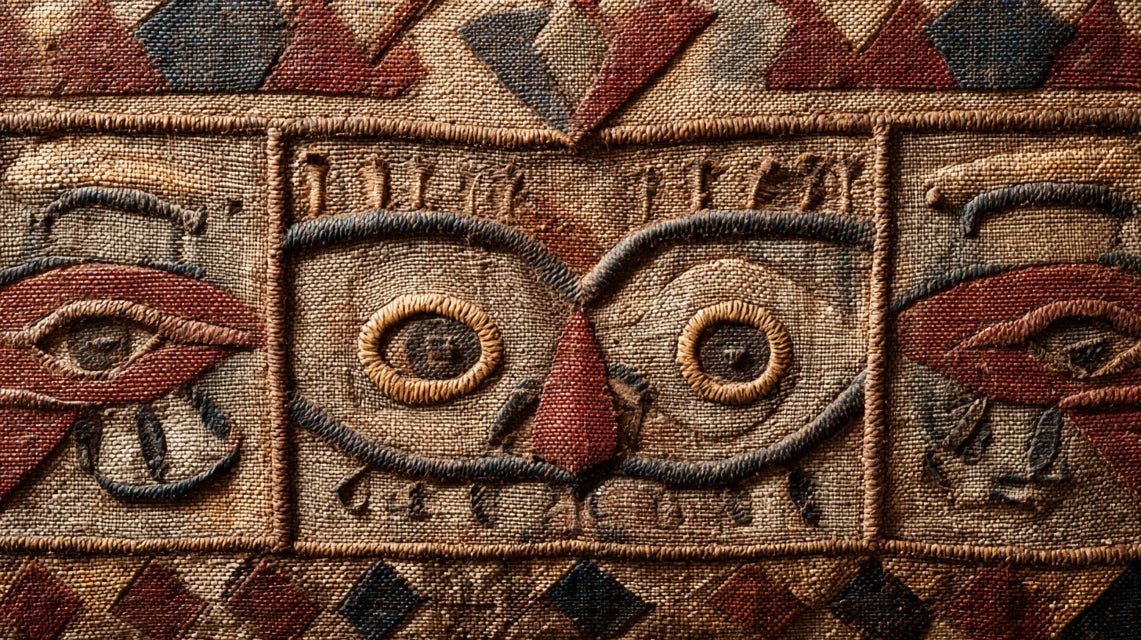

Les tisserandes Shoowa ont développé un vocabulaire géométrique d'une grande sophistication : losanges entrelacés, labyrinthes rectangulaires, lignes brisées en zigzag, spirales concentriques. Ces formes ne sont jamais arbitraires. Elles représentent des éléments cosmologiques (le soleil, la lune, les étoiles), des phénomènes naturels (la pluie, les rivières, les éclairs), ou des concepts sociaux (l'amitié, la rivalité, l'harmonie communautaire).

Dans les archives que j'ai consultées à Tervuren, plusieurs textiles Shoowa collectés au début du XXe siècle portaient des annotations précieuses : les collecteurs avaient noté les noms vernaculaires de certains motifs. Un losange dentelé s'appelait mbal (le couteau), évoquant la protection. Des triangles imbriqués formaient mbolo (les dents du chien), symbolisant la vigilance. Ces dénominations révèlent que l'origine des motifs Shoowa puise dans l'observation minutieuse de l'environnement et des relations sociales.

L'improvisation contrôlée : créativité dans la tradition

Un aspect fascinant de l'origine des motifs Shoowa réside dans l'équilibre subtil entre tradition et innovation personnelle. Contrairement aux textiles Kuba kasai qui suivaient des modèles stricts, les créations Shoowa autorisaient – et même encourageaient – une certaine improvisation.

Une tisserande Shoowa commençait généralement son travail avec une composition mentale approximative, mais le motif évoluait au fil du tissage. Cette liberté créative explique pourquoi on ne trouve jamais deux textiles Shoowa absolument identiques. Chaque pièce porte la signature créative de son auteure, tout en respectant les conventions esthétiques fondamentales : symétrie, équilibre des masses, contraste clair-obscur.

Cette tradition d'improvisation contrôlée fait des motifs Shoowa des œuvres authentiquement contemporaines : chaque textile est une création unique, où la main et l'esprit de l'artiste dialoguent avec les matériaux et les contraintes techniques, exactement comme le font aujourd'hui les artistes textiles modernes.

Techniques ancestrales : l'art du point coupé et de la teinture

L'origine des motifs Shoowa ne peut être comprise sans examiner les techniques de fabrication qui les rendent possibles. La broderie au point coupé constitue l'innovation majeure des tisserandes Shoowa. Cette méthode consiste à broder sur le tissu de raffia de base avec un fil de raffia plus épais, puis à couper ce fil brodé en surface pour créer un effet de velours court.

Le processus demande une patience extraordinaire. Pour réaliser un panneau Shoowa de taille moyenne (environ 55 x 60 centimètres), une artiste expérimentée devait travailler entre 80 et 120 heures. Chaque point devait être placé avec une précision millimétrique pour que le motif global émerge correctement. Les erreurs étaient quasi impossibles à corriger sans défaire des heures de travail.

La teinture ajoutait une dimension supplémentaire à ces créations. Les tisserandes Shoowa utilisaient principalement deux colorants naturels : le ngola, extrait d'un bois rouge produisant des tons terre de Sienne et ocre, et le mbula, issu de la plante du même nom, donnant des noirs profonds. Certaines pièces exceptionnelles intégraient jusqu'à cinq tonalités différentes, obtenues par des applications successives et des mordançages complexes.

Le rôle social des textiles Shoowa : prestige et échange

L'origine des motifs Shoowa s'inscrit aussi dans un contexte économique et social particulier. Ces textiles ne servaient pas à l'habillement quotidien – leur valeur et leur complexité les réservaient à des usages cérémoniels et symboliques précis.

Les panneaux Shoowa fonctionnaient comme monnaie de prestige dans les transactions importantes : dots matrimoniales, compensations dans les litiges, tributs au roi. Plus les motifs étaient complexes et finement exécutés, plus la valeur du textile augmentait. Cette dimension économique a stimulé l'innovation : les tisserandes cherchaient constamment à créer des compositions originales qui augmenteraient la valeur de leur travail.

Ces textiles servaient également de vêtements de cérémonie pour la noblesse Kuba. Les dignitaires les portaient lors des danses rituelles, attachés autour de la taille, où leurs motifs géométriques créaient des effets visuels saisissants en mouvement. Certains panneaux servaient aussi d'enveloppes funéraires pour les personnages importants, accompagnant les défunts dans l'au-delà.

L'évolution des motifs Shoowa : rencontres et transformations

L'origine des motifs Shoowa n'est pas figée dans un passé mythique – elle continue d'évoluer. Dès le XIXe siècle, l'arrivée des explorateurs européens et l'intensification des contacts avec les commerçants arabes ont introduit de nouveaux matériaux et influences.

L'anthropologue Emil Torday, qui a séjourné dans le royaume Kuba en 1908, a documenté comment certaines tisserandes commençaient à intégrer des fils de coton importés dans leurs créations, permettant des couleurs plus vives – notamment des rouges écarlates impossibles à obtenir avec les teintures végétales locales. Cette innovation n'a pas dénaturé l'essence des motifs Shoowa, mais leur a offert de nouvelles possibilités expressives.

Au XXe siècle, la demande croissante des collectionneurs occidentaux a également transformé la production. Certaines artistes ont commencé à créer des textiles spécifiquement pour le marché de l'art, parfois en augmentant les dimensions des panneaux ou en intensifiant les contrastes pour séduire les acheteurs étrangers. Cette évolution soulève des questions fascinantes sur l'authenticité et l'adaptation culturelle.

L'influence des motifs Shoowa dans l'art moderne

L'origine des motifs Shoowa dépasse aujourd'hui largement les frontières du Kasaï. Dès les années 1920, les artistes modernistes européens – notamment Paul Klee et Henri Matisse – se sont passionnés pour ces géométries africaines qui résonnaient avec leurs propres recherches abstraites.

Plus récemment, les designers contemporains ont redécouvert la sophistication des motifs Shoowa. Des créateurs comme Yinka Shonibare ou Malick Sidibé ont intégré ces références textiles dans leur œuvre. Dans le design d'intérieur, ces motifs inspirent papiers peints, tissus d'ameublement et même carrelages, preuve de leur universalité esthétique.

Cette circulation mondiale pose une question éthique importante : comment célébrer et diffuser l'origine des motifs Shoowa sans tomber dans l'appropriation culturelle ? La réponse réside dans la reconnaissance et la rémunération équitable : documenter l'histoire de ces créations, citer leurs origines précises, et soutenir les communautés d'artistes contemporaines qui perpétuent ces traditions vivantes.

Transformez votre intérieur en célébrant ces héritages textiles extraordinaires

Découvrez notre collection exclusive de tableaux africain qui rend hommage aux traditions artistiques du continent, incluant des reproductions fidèles de motifs Shoowa authentiques.

Préserver et transmettre : l'avenir des motifs Shoowa

L'origine des motifs Shoowa appartient au passé, mais leur avenir se construit aujourd'hui. Dans la région du Kasaï, les conditions de production ont radicalement changé. Les conflits, l'urbanisation et la scolarisation ont perturbé la transmission traditionnelle de mère en fille. Peu de jeunes femmes Shoowa apprennent encore ces techniques exigeantes qui demandent des années de formation.

Pourtant, des initiatives encourageantes émergent. Des coopératives d'artistes se créent, souvent avec le soutien d'ONG culturelles, pour former une nouvelle génération et garantir des revenus équitables. Ces structures contemporaines permettent aux tisserandes de perpétuer leur art tout en l'adaptant aux réalités économiques actuelles.

Les musées et institutions culturelles jouent également un rôle crucial. Les collections de textiles Shoowa conservées en Europe et en Amérique – parfois controversées dans leur mode d'acquisition – servent aujourd'hui de références pour les jeunes artistes qui souhaitent étudier les techniques anciennes. Plusieurs projets de numérisation 3D permettent de documenter ces œuvres fragiles avec une précision inédite.

L'origine des motifs Shoowa nous enseigne une leçon fondamentale : les grandes traditions artistiques ne naissent pas du vide, mais d'un terreau culturel riche, d'innovations techniques progressives, et d'une transmission patiente entre générations. Préserver cet héritage signifie non pas le figer dans un passé idéalisé, mais créer les conditions pour qu'il continue d'évoluer et d'inspirer.

Votre regard transformé sur ces géométries millénaires

Maintenant que vous connaissez l'origine des motifs Shoowa, votre perception de ces textiles ne sera plus jamais la même. Ce qui apparaissait comme de simples motifs décoratifs révèle toute sa profondeur : des centaines d'heures de travail patient, des savoirs transmis sur plusieurs siècles, un langage visuel codifié reliant le quotidien au sacré.

Chaque losange, chaque ligne brisée, chaque jeu de symétrie porte en lui cette histoire fascinante du royaume Kuba et du génie créatif des femmes Shoowa. Ces textiles nous rappellent que l'Afrique précoloniale a produit des œuvres d'art d'une sophistication égale – et parfois supérieure – aux créations européennes de la même époque.

La prochaine fois que vous apercevrez un motif Shoowa – dans un musée, une galerie, ou réinterprété dans un design contemporain – prenez un moment pour honorer les mains qui l'ont créé, le savoir qu'il incarne, et la culture extraordinaire dont il émane. Et peut-être, inspiré par cette découverte, intégrerez-vous un élément de cet héritage textile dans votre propre environnement, créant ainsi un pont entre les forêts du Kasaï et votre intérieur.

FAQ : Vos questions sur les motifs Shoowa

Comment reconnaître un véritable textile Shoowa ancien ?

L'authentification d'un textile Shoowa ancien demande une expertise pointue, mais plusieurs indices peuvent vous guider. Les pièces authentiques présentent toujours une asymétrie subtile – les motifs géométriques, bien que visuellement équilibrés, ne sont jamais parfaitement symétriques comme le seraient des productions industrielles. Le raffia ancien dégage une odeur caractéristique terreuse et végétale, très différente du coton. La technique du point coupé crée une texture veloutée unique au toucher, avec une épaisseur inégale selon les zones brodées. Les teintures végétales traditionnelles présentent des variations de ton naturelles, contrairement aux colorants synthétiques uniformes. Enfin, les dimensions correspondent généralement aux standards Kuba traditionnels : environ 50-60 centimètres de largeur et 55-65 centimètres de longueur. Les pièces de dimensions très différentes ont souvent été créées pour le marché occidental. Si vous envisagez d'acquérir un textile Shoowa ancien, consultez toujours un spécialiste en art africain qui pourra examiner la provenance, dater approximativement la pièce, et vérifier qu'elle n'a pas été exportée illégalement.

Les motifs Shoowa ont-ils tous une signification symbolique précise ?

Cette question divise les spécialistes, et la réponse est nuancée. Certains motifs Shoowa possèdent effectivement des significations symboliques documentées : des formes spécifiques représentaient des concepts cosmologiques, des phénomènes naturels ou des valeurs sociales. Cependant, l'interprétation symbolique exacte variait selon les lignages familiaux et les villages. Une même forme géométrique pouvait avoir des significations légèrement différentes d'une tisserande à l'autre. De plus, la dimension esthétique pure jouait un rôle important : les artistes Shoowa créaient aussi pour la beauté visuelle, l'équilibre des formes et l'harmonie des contrastes, sans nécessairement charger chaque élément de symbolisme. Il faut se méfier des interprétations trop systématiques proposées par certains marchands qui attribuent des significations précises à chaque motif – cette approche relève souvent plus du marketing que de l'ethnographie rigoureuse. Ce qui est certain, c'est que ces textiles fonctionnaient comme un langage visuel au sein de la société Kuba, même si nous n'en possédons plus toutes les clés de lecture aujourd'hui.

Peut-on encore trouver des textiles Shoowa contemporains fabriqués traditionnellement ?

Oui, mais avec des nuances importantes. La production de textiles Shoowa selon les méthodes traditionnelles n'a jamais complètement disparu, même si elle s'est considérablement réduite depuis les années 1960. Aujourd'hui, des coopératives d'artistes dans la région du Kasaï perpétuent ces techniques ancestrales, souvent avec le soutien d'organisations culturelles internationales. Ces créations contemporaines utilisent généralement encore le raffia comme matière première et les techniques de tissage et broderie traditionnelles, mais peuvent intégrer des innovations : teintures synthétiques pour élargir la palette chromatique, dimensions adaptées au marché occidental, motifs réinterprétant les canons classiques. Ces textiles contemporains possèdent une valeur culturelle et artistique réelle, même s'ils ne peuvent être considérés comme des antiquités. Pour les acquérir de manière éthique, privilégiez les galeries spécialisées en art africain contemporain qui travaillent directement avec les coopératives et garantissent une rémunération équitable aux artistes. Certaines organisations comme la Fondation Kuba ou les projets soutenus par l'UNESCO maintiennent des catalogues d'artistes actifs. Ces acquisitions contemporaines permettent de soutenir économiquement les communautés qui maintiennent vivante cette tradition textile extraordinaire tout en enrichissant votre collection d'une pièce authentique et éthique.

Questions frequentes

Comment reconnaître un véritable textile Shoowa ancien ?

L'authentification d'un textile Shoowa ancien demande une expertise pointue, mais plusieurs indices peuvent vous guider. Les pièces authentiques présentent toujours une asymétrie subtile – les motifs géométriques, bien que visuellement équilibrés, ne sont jamais parfaitement symétriques comme le seraient des productions industrielles. Le raffia ancien dégage une odeur caractéristique terreuse et végétale, très différente du coton. La technique du point coupé crée une texture veloutée unique au toucher, avec une épaisseur inégale selon les zones brodées. Les teintures végétales traditionnelles présentent des variations de ton naturelles, contrairement aux colorants synthétiques uniformes. Enfin, les dimensions correspondent généralement aux standards Kuba traditionnels : environ 50-60 centimètres de largeur et 55-65 centimètres de longueur.

Les motifs Shoowa ont-ils tous une signification symbolique précise ?

Cette question divise les spécialistes, et la réponse est nuancée. Certains motifs Shoowa possèdent effectivement des significations symboliques documentées : des formes spécifiques représentaient des concepts cosmologiques, des phénomènes naturels ou des valeurs sociales. Cependant, l'interprétation symbolique exacte variait selon les lignages familiaux et les villages. De plus, la dimension esthétique pure jouait un rôle important : les artistes Shoowa créaient aussi pour la beauté visuelle, l'équilibre des formes et l'harmonie des contrastes, sans nécessairement charger chaque élément de symbolisme. Il faut se méfier des interprétations trop systématiques proposées par certains marchands.

Peut-on encore trouver des textiles Shoowa contemporains fabriqués traditionnellement ?

Oui, mais avec des nuances importantes. La production de textiles Shoowa selon les méthodes traditionnelles n'a jamais complètement disparu, même si elle s'est considérablement réduite depuis les années 1960. Aujourd'hui, des coopératives d'artistes dans la région du Kasaï perpétuent ces techniques ancestrales, souvent avec le soutien d'organisations culturelles internationales. Ces créations contemporaines utilisent généralement encore le raffia comme matière première et les techniques de tissage et broderie traditionnelles, mais peuvent intégrer des innovations. Pour les acquérir de manière éthique, privilégiez les galeries spécialisées en art africain contemporain qui travaillent directement avec les coopératives et garantissent une rémunération équitable aux artistes.