🎨 Imaginez un homme qui découpe minutieusement des gravures victoriennes pour créer des mondes impossibles, où des oiseaux mécaniques côtoient des forêts pétrifiées et des femmes-fleurs émergent de paysages lunaires.

Dans son atelier de Cologne puis de Paris, Max Ernst révolutionne l'art du 20ème siècle en inventant des techniques qui défient la logique : le frottage, la grattage, et surtout ces collages hallucinants qui transforment des illustrations banales en visions prophétiques. Cet alchimiste de l'image navigue entre les ruines de la Première Guerre mondiale et l'émergence du surréalisme, créant un univers artistique unique où la beauté naît de la destruction et où l'inconscient devient visible.

Qui était vraiment cet expérimentateur infatigable qui a osé réinventer les codes de la peinture ? Comment ce fils de bourgeois allemand est-il devenu l'un des piliers du mouvement surréaliste ? Et pourquoi ses œuvres continuent-elles de fasciner près d'un siècle après leur création ?

Découvrez l'odyssée artistique de Max Ernst, génie iconoclaste qui a transformé l'art moderne en libérant l'imagination de toutes contraintes - une plongée dans l'univers du rêve éveillé

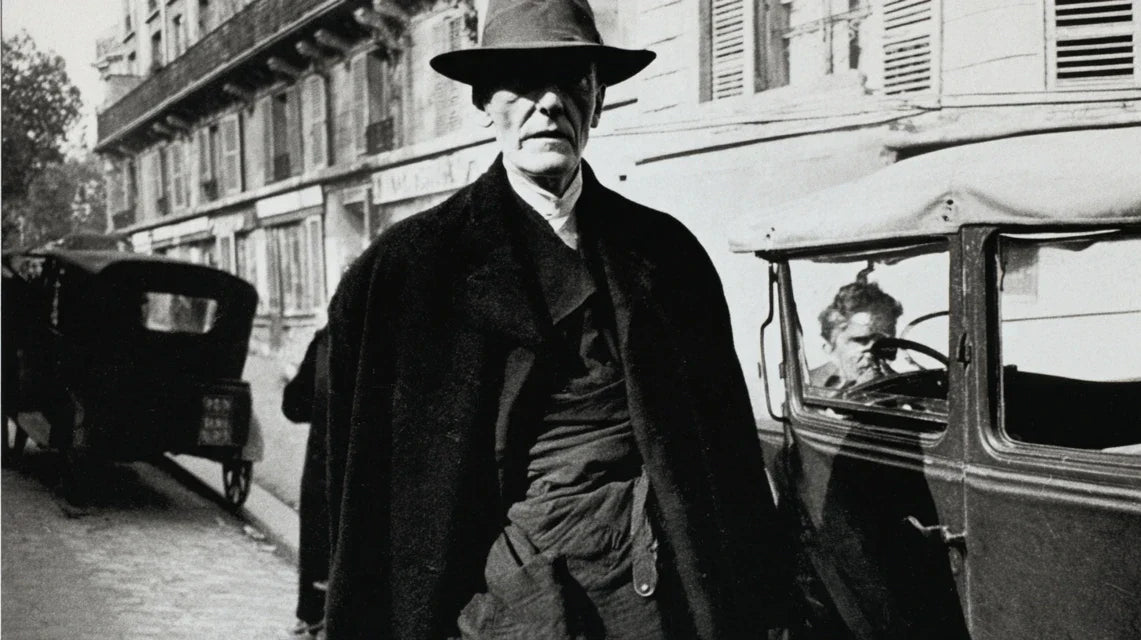

Max Ernst, pionnier du collage surréaliste et maître de l'imaginaire

Comprendre Max Ernst, c'est pénétrer dans l'esprit d'un visionnaire qui a su transformer les traumatismes de son époque en créations révolutionnaires. Loin des clichés sur l'art surréaliste, cet artiste allemand naturalisé français puis américain a inventé un langage plastique unique, mêlant innovation technique et profondeur psychologique.

| Repères biographiques | Héritage artistique |

|---|---|

|

Nom complet : Maximilian Maria Ernst Naissance : 2 avril 1891, Brühl (Allemagne) Décès : 1er avril 1976, Paris (France) Nationalité : Allemande, française, américaine |

Mouvement : Dadaïsme puis Surréalisme Style : Collage, frottage, grattage Œuvre phare : "L'Europe après la pluie II" (1940-42) Innovation : Automatisme et techniques mixtes |

Pour saisir la portée révolutionnaire de son œuvre, il faut d'abord comprendre comment un jeune homme de bonne famille a pu devenir l'un des artistes les plus subversifs de son temps, transformant les codes esthétiques établis en laboratoire d'expérimentation perpétuelle.

Max Ernst, enfance rebelle d'un futur révolutionnaire de l'art

Né dans une famille bourgeoise de Brühl, près de Cologne, Maximilian Maria Ernst grandit dans un environnement paradoxal : son père Philipp Ernst est un professeur de dessins pour sourds-muets, pieux catholique qui peint des paysages conventionnels, tandis que sa mère cultive une sensibilité artistique plus libre. Cette dualité entre conformisme et créativité marquera profondément l'enfant.

La révélation par la destruction : À l'âge de six ans, Max Ernst vit un événement fondateur : la mort de son oiseau favori, un cacatoès rose, coïncide avec la naissance de sa sœur. Cette synchronicité troublante ancre en lui l'obsession des métamorphoses et des correspondances mystérieuses entre la vie et la mort, thème central de son œuvre future.

Étudiant en philosophie et psychiatrie à l'Université de Bonn à partir de 1909, le jeune Ernst découvre les théories de Freud sur l'inconscient et se passionne pour l'art primitif et les gravures populaires. Ces influences façonnent sa vision artistique avant même qu'il ne touche un pinceau professionnellement. Sa formation académique lui donne les outils intellectuels pour théoriser ses futures innovations.

Le principe de l'association libre : Dès ses premières œuvres en 1911, Ernst applique à la peinture les mécanismes de l'association d'idées freudienne, juxtaposant des éléments disparates pour créer des significations nouvelles.

Mais c'est la Première Guerre mondiale qui va véritablement forger l'artiste révolutionnaire, transformant ses questionnements philosophiques en urgence créatrice face à l'absurdité du monde.

Max Ernst dans l'Europe bouleversée de 1910-1920

L'Europe de la jeunesse d'Ernst vit une révolution esthétique sans précédent : Picasso invente le cubisme, Kandinsky libère l'abstraction, tandis que Marinetti proclame le Futurisme. Dans ce bouillonnement créatif, l'Allemagne développe sa propre avant-garde avec Der Blaue Reiter et Die Brücke.

Max Ernst découvre ces mouvements lors de ses visites à Cologne et Munich, mais c'est surtout l'exposition du Sonderbund en 1912 qui lui révèle Van Gogh, Cézanne et Picasso. Cette confrontation directe avec l'art moderne européen catalyse sa vocation artistique, encore balbutiante.

Ses contemporains allemands comme Otto Dix et George Grosz développent un art de combat social, mais Ernst choisit une voie différente : plutôt que de dénoncer, il préfère déconstruire le réel pour révéler ses mécanismes cachés. Cette approche plus psychologique que politique le distingue rapidement.

La Grande Guerre de 1914-1918 constitue le véritable laboratoire de sa créativité : mobilisé comme simple soldat, il découvre l'absurdité de la civilisation moderne et développe une esthétique du collage comme métaphore de la fragmentation du monde contemporain.

L'art comme archéologie de l'inconscient : Ernst comprend que l'art moderne doit révéler les structures profondes de la psyché humaine, anticipant ainsi les découvertes surréalistes sur l'automatisme et le merveilleux quotidien.

Cette vision prémonitoire va le conduire naturellement vers l'aventure dadaïste, puis surréaliste, où il pourra déployer pleinement ses innovations techniques et conceptuelles.

Max Ernst et les années de formation artistique à Cologne (1918-1922)

De retour de guerre en 1918, Max Ernst retrouve une Allemagne en ruines, politiquement et moralement. À Cologne, il cofonde avec Johannes Theodor Baargeld le groupe Dada Cologne, mais ses premières expositions se heurtent à l'incompréhension du public et à la censure des autorités d'occupation britanniques.

L'épisode le plus révélateur de sa détermination reste l'exposition de 1920 au Brauhaus Winter : les œuvres dadaïstes d'Ernst et de ses compagnons provoquent un tel scandale que la police ferme l'exposition, accusant les artistes d'atteinte aux bonnes mœurs. Ernst y expose notamment ses premiers collages, technique qu'il développe en découpant des catalogues industriels et des romans populaires.

Sa rencontre avec Paul Éluard en 1921 marque un tournant décisif : le poète français, séduit par les collages d'Ernst, achète plusieurs œuvres et établit une correspondance passionnée. Cette amitié artistique ouvre à Ernst les portes du milieu intellectuel parisien et lui donne la confiance nécessaire pour persévérer dans ses recherches.

Ces années d'apparent isolement forgent en réalité sa méthode créative : Ernst développe une approche systématique du détournement d'images, transformant les gravures du 19ème siècle en visions prophétiques du 20ème siècle. Cette alchimie visuelle deviendra sa signature artistique.

L'invitation d'André Breton à exposer à Paris en 1921 confirme que ses années d'expérimentation solitaire ont produit quelque chose d'inédit dans l'art européen.

Max Ernst, l'iconoclaste qui scandalise l'art parisien des années 1920

L'arrivée d'Ernst à Paris en 1922 provoque immédiatement des remous dans le milieu artistique. Ses collages défient les catégories établies : ni peinture ni sculpture, ils créent une troisième voie qui déstabilise critiques et collectionneurs habitués aux avant-gardes plus conventionnelles.

La polémique éclate véritablement avec l'exposition "Au-delà de la peinture" en 1924 : Ernst y présente des œuvres où des femmes nues émergent de paysages industriels, où des oiseaux mécaniques envahissent des intérieurs bourgeois. La critique conservatrice dénonce une "pornographie déguisée" et un "art dégénéré".

Ernst assume pleinement cette position de provocateur : pour lui, l'art doit "déranger l'ordre établi" et révéler les pulsions refoulées de la société bourgeoise. Il théorise sa pratique dans des écrits où il revendique le droit de l'artiste à explorer l'inconscient collectif sans censure morale.

La déclaration de guerre esthétique : "L'art n'a rien à voir avec le goût, l'art ce n'est pas là pour qu'on le regarde à l'aise", proclame Ernst en 1929, théorisant une esthétique du trouble et de l'inquiétante étrangeté freudienne.

Ces controverses, loin de le desservir, établissent sa réputation d'artiste intransigeant et attirent l'attention des collectionneurs d'avant-garde. Elles révèlent aussi sa capacité à transformer les attaques en opportunités de développement artistique, anticipant l'art conceptuel contemporain.

Cette période de turbulences prépare sa maturité créative des années 1930, où il va enfin développer pleinement son langage plastique personnel.

Max Ernst et l'invention du frottage surréaliste dans les années 1930

Les années 1930 marquent l'apogée créatif d'Ernst : installé dans le Lot avec Leonora Carrington, il développe des techniques révolutionnaires qui vont influencer durablement l'art moderne. C'est dans cette période d'intense créativité qu'il peint ses chefs-d'œuvre les plus célèbres.

"L'Europe après la pluie II" (1940-1942) naît de cette période : face à la montée du nazisme, Ernst peint une vision prophétique de l'Europe en décomposition, où des formes hybrides émergent d'un paysage post-apocalyptique. L'œuvre anticipe de manière saisissante les destructions de la Seconde Guerre mondiale.

L'Europe après la pluie II, chef-d'œuvre visionnaire de Max Ernst

Cette toile de 54 × 146 cm révèle la maturité technique et conceptuelle d'Ernst : utilisant le grattage et la décalcomanie, il crée un paysage hallucinatoire où une figure féminine émerge des ruines d'une civilisation. L'œuvre fonctionne comme une archéologie du futur, révélant les structures inconscientes de la violence européenne.

La technique du frottage, inventée par Ernst en 1925, atteint ici sa perfection : en frottant du papier posé sur des surfaces texturées, l'artiste révèle des formes latentes qui guident ensuite sa composition. Cette méthode révolutionne l'art en intégrant le hasard objectif cher aux surréalistes.

Les techniques mixtes révolutionnaires de Max Ernst

Ernst travaille avec des matériaux non-conventionnels : sable, ficelles, objets trouvés qu'il intègre dans ses toiles. Le grattage (grattage de la peinture encore humide) lui permet de créer des textures inédites qui évoquent simultanément minéral, végétal et animal. Ces innovations techniques annoncent l'art contemporain.

Max Ernst face à Picasso, Dalí et Miró

Contrairement à Dalí qui peint ses hallucinations avec un réalisme minutieux, Ernst privilégie l'ambiguïté formelle : ses créatures hybrides échappent à toute classification. Face à l'abstraction de Miró, il maintient une figuration délirante qui raconte des histoires impossibles.

Une anecdote révélatrice : lors d'une visite d'atelier de Picasso en 1937, ce dernier s'exclame devant les frottages d'Ernst : "Vous peignez plus vite que votre ombre !" Cette reconnaissance du maître cubiste consacre Ernst comme inventeur d'une voie originale dans l'art moderne.

NOS PRODUITS RECOMMANDÉS

Cette période de maturité artistique va cependant être brutalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale et l'exil américain qui transformera une dernière fois son art.

Max Ernst, l'homme aux quatre vies amoureuses et artistiques

La vie sentimentale d'Ernst révèle un homme en perpétuelle métamorphose : quatre mariages, quatre périodes créatives distinctes. Sa première épouse, Louise Straus, l'accompagne dans ses débuts dadaïstes, mais leur union ne résiste pas à sa passion pour Gala, future épouse de Dalí.

Sa liaison avec Marie-Berthe Aurenche dans les années 1920 coïncide avec ses expérimentations surréalistes les plus audacieuses. Mais c'est sa rencontre avec Leonora Carrington en 1937 qui marque le tournant décisif : cette jeune peintre anglaise de vingt ans réveille chez le quinquagénaire Ernst une créativité renouvelée.

L'épisode le plus dramatique survient en 1940 : arrêté comme "ressortissant ennemi" par les autorités françaises, Ernst est interné au camp des Milles près d'Aix-en-Provence. Leonora, restée seule, sombre dans la dépression et doit être hospitalisée. Cette séparation forcée brise définitivement leur relation amoureuse mais nourrit l'iconographie tragique de ses œuvres de guerre.

Ces ruptures successives révèlent un trait caractéristique d'Ernst : sa capacité à transformer les traumatismes personnels en innovations artistiques, faisant de sa vie privée un laboratoire permanent de création esthétique.

Max Ernst, de l'exil américain à la consécration internationale (1941-1976)

L'arrivée d'Ernst à New York en 1941, grâce au soutien de Peggy Guggenheim qu'il épouse en 1942, marque un tournant dans sa carrière. L'Amérique découvre cet Européen mystérieux qui peint des mondes impossibles, et les collectionneurs commencent à s'arracher ses œuvres.

Le succès de sa rétrospective au Museum of Modern Art de New York en 1961 consacre définitivement sa réputation internationale. Cette reconnaissance tardive, Ernst a alors 70 ans, révèle la lente maturation nécessaire pour apprécier un art aussi novateur et déroutant.

L'évolution spectaculaire des prix des œuvres de Max Ernst

Le marché de l'art découvre progressivement la valeur des innovations d'Ernst : ses collages des années 1920, vendus quelques centaines de francs à l'époque, atteignent aujourd'hui des sommes considérables lors des ventes aux enchères internationales.

| Période | Valeur moyenne | Record de vente |

|---|---|---|

| 1920-1976 (vivant) | 500-5 000 dollars | 25 000 dollars ("La femme 100 têtes", 1975) |

| 1976-2000 (posthume) | 50 000-500 000 dollars | 2,3 millions de dollars ("L'Europe après la pluie II", 1993) |

| 2000-2025 (marché actuel) | 200 000-2 millions de dollars | 57,3 millions de dollars ("The Entire City", 2022) |

Cette progression spectaculaire reflète la reconnaissance progressive d'Ernst comme précurseur de l'art contemporain : ses techniques mixtes annoncent l'art conceptuel, ses collages préfigurent l'appropriation artistique, ses automatismes inspirent l'art numérique actuel.

Max Ernst, mort d'un visionnaire en 1976

Max Ernst s'éteint le 1er avril 1976 à Paris, la veille de ses 85 ans. Jusqu'à la fin, il continue d'expérimenter : ses dernières œuvres explorent les possibilités de la sculpture et anticipent les installations contemporaines. Sa mort marque la fin d'une époque héroïque de l'art moderne.

L'hommage international qui suit sa disparition révèle l'ampleur de son influence : de New York à Tokyo, les musées organisent des rétrospectives qui montrent comment cet artiste inclassable a influencé trois générations de créateurs. Son atelier de Seillans, dans le Var, devient un lieu de pèlerinage artistique.

L'influence décisive de Max Ernst sur l'art contemporain

Les techniques d'Ernst irriguent l'art contemporain de manière souvent méconnue : David Hockney reconnaît sa dette envers les collages ernstiens, Gerhard Richter développe ses "photopaintings" à partir du principe du grattage, tandis que les artistes numériques actuels redécouvrent ses méthodes de détournement d'images.

Plus profondément, Ernst a légué à l'art contemporain une méthode de création basée sur l'accident contrôlé et l'appropriation critique : de Jeff Koons à Damien Hirst, les stratégies artistiques actuelles prolongent ses innovations des années 1920-1940.

Reconnaître l'héritage d'Ernst aujourd'hui : Observez les installations contemporaines qui mélangent réel et virtuel, les œuvres numériques qui détournent des images existantes, ou les sculptures qui intègrent des objets trouvés : toutes prolongent les intuitions révolutionnaires de Max Ernst.

Où découvrir Max Ernst dans les musées du monde entier

🏛️ Ses œuvres majeures sont conservées au MoMA de New York, au Centre Pompidou à Paris, et au Musée Ludwig de Cologne. Le Musée Max Ernst de Brühl, sa ville natale, offre le panorama le plus complet de son évolution artistique. À Paris, le Musée de l'Orangerie présente régulièrement ses chefs-d'œuvre dans ses collections permanentes.

Pour une découverte optimale, commencez par ses collages des années 1920 qui révèlent sa méthode, puis explorez ses grandes toiles surréalistes qui montrent sa maturité, avant de découvrir ses sculptures tardives qui annoncent l'art contemporain.

🎁 Offre spéciale lecteurs

Parce que vous avez pris le temps de vous informer, profitez de 10% de réduction sur votre première commande :

⏰ Valable 72h après lecture • Applicable sur tous nos produits

Questions fréquentes sur Max Ernst, maître du surréalisme

Maximilian Maria Ernst naît le 2 avril 1891 à Brühl, près de Cologne, dans une famille bourgeoise catholique. Son père Philipp Ernst enseigne le dessin aux sourds-muets, tandis que sa mère encourage ses premières inclinations artistiques. Un événement marquant de son enfance : la mort simultanée de son oiseau favori et la naissance de sa sœur créent chez lui une obsession des correspondances mystérieuses qui nourrira toute son œuvre.

Ernst est essentiellement autodidacte en peinture : étudiant en philosophie et psychiatrie à Bonn, il découvre l'art moderne lors de l'exposition du Sonderbund en 1912. Sa formation intellectuelle, notamment sa connaissance des théories freudiennes, influence directement ses méthodes créatives. Il développe ses techniques révolutionnaires (frottage, grattage, collage) par expérimentation personnelle, transformant sa méconnaissance académique en force d'innovation.

Ernst révolutionne l'art en inventant trois techniques majeures : le frottage (frottement sur des surfaces texturées), le grattage (grattage de peinture humide), et surtout le collage surréaliste qui détourne des images existantes. Ces méthodes intègrent le hasard contrôlé dans la création et révèlent des formes latentes que l'artiste n'aurait jamais imaginées consciemment. Cette approche de l'automatisme influence encore l'art numérique contemporain.

La reconnaissance d'Ernst suit un parcours complexe : d'abord scandalisé par ses collages dadaïstes des années 1920, le public parisien l'adopte progressivement grâce au soutien d'André Breton et du mouvement surréaliste. Sa consécration internationale arrive tardivement avec sa rétrospective au MoMA en 1961, alors qu'il a 70 ans. Cette reconnaissance tardive révèle le temps nécessaire pour apprécier des innovations si radicales.

Le marché d'Ernst connaît une progression spectaculaire : ses collages des années 1920, vendus quelques centaines de francs à l'époque, atteignent aujourd'hui 200 000 à 2 millions de dollars. Le record absolu est détenu par "The Entire City" vendue 57,3 millions de dollars en 2022. Ses œuvres sur papier restent plus accessibles (10 000-100 000 euros), tandis que ses grandes toiles surréalistes constituent des investissements de prestige.

Ernst anticipe remarquablement l'art contemporain : ses techniques de détournement d'images préfigurent l'appropriation artistique, ses méthodes automatiques annoncent l'art génératif numérique, ses assemblages inspirent l'installation contemporaine. Des artistes comme David Hockney, Gerhard Richter ou les créateurs numériques actuels reconnaissent explicitement leur dette envers ses innovations. Il reste un référent majeur pour comprendre les stratégies artistiques du 21ème siècle.

Max Ernst, l'alchimiste moderne qui a libéré l'imagination artistique

Près d'un demi-siècle après sa disparition, Max Ernst continue de fasciner par sa capacité unique à transformer l'art en laboratoire d'exploration psychique. Cet homme qui a traversé deux guerres mondiales, l'effondrement de l'Europe traditionnelle et l'émergence de la modernité américaine, a su traduire ces bouleversements en un langage plastique révolutionnaire qui parle encore aux artistes d'aujourd'hui.

Son génie réside dans cette alchimie particulière qui transforme les images banales en visions prophétiques, les techniques traditionnelles en innovations révolutionnaires, les traumatismes personnels en créations universelles. À l'heure où l'intelligence artificielle questionne les processus créatifs, les méthodes d'Ernst sur l'automatisme et le hasard contrôlé résonnent avec une actualité saisissante.

Découvrir Max Ernst aujourd'hui, c'est comprendre comment un artiste peut rester fidèle à sa vision tout en se réinventant constamment, comment la rigueur technique peut servir la liberté imaginative, comment l'art peut anticiper les transformations du monde plutôt que de simplement les subir.

L'art comme révélateur de mondes possibles : En explorant l'univers de Max Ernst, vous découvrez que l'art n'est pas seulement décoration ou divertissement, mais outil de connaissance et machine à rêver qui enrichit votre perception du réel et libère votre propre créativité.