Imaginez un homme assis dans son atelier de Bois-le-Duc vers 1500, pinceau à la main, peignant avec une minutie diabolique des créatures hybrides aux corps de poisson et aux têtes humaines. Jheronimus van Aken, connu sous le nom de Jérôme Bosch, ne peint pas ce qu'il voit mais ce qu'il imagine - et son imagination défie toute logique.

Pendant que Léonard de Vinci dessine l'homme parfait de Vitruve et que Michel-Ange sculpte la beauté divine dans le marbre, cet étrange peintre flamand plonge son regard dans les abysses de l'âme humaine. 🎨 Dans ses triptyques hallucinants, des démons musiciens torturent leurs victimes avec des instruments de musique transformés en outils de supplice, tandis que d'étranges créatures mi-hommes mi-animaux évoluent dans des jardins d'Eden corrompus.

Pourquoi ce bourgeois paisible de Bois-le-Duc, membre respecté de la confrérie Notre-Dame, a-t-il consacré sa vie à peindre les vices de l'humanité avec un réalisme si saisissant ? Comment expliquer que ses œuvres, créées il y a plus de 500 ans, continuent de fasciner et d'inquiéter nos contemporains ?

Cette biographie vous révèle l'homme derrière le génie : découvrez comment Jérôme Bosch est devenu le peintre le plus énigmatique de son époque et pourquoi ses visions continuent d'inspirer les artistes d'aujourd'hui - un voyage au cœur de l'art le plus troublant de la Renaissance flamande

Jheronimus van Aken dit Jérôme Bosch : le maître incontesté de l'art fantastique flamand

Connaître la vraie histoire de Jérôme Bosch, c'est plonger dans l'un des mystères les plus fascinants de l'art occidental. 🏛️ Contrairement à ses contemporains dont les vies sont minutieusement documentées, Bosch demeure une énigme : peu d'archives, aucun autoportrait officiel, et pourtant une œuvre si puissante qu'elle traverse les siècles sans perdre de sa force évocatrice.

| Repères biographiques | Héritage artistique |

|---|---|

|

Nom complet : Jheronimus van Aken Naissance : vers 1450 à Bois-le-Duc (Pays-Bas) Décès : août 1516 à Bois-le-Duc Nationalité : Néerlandaise (Pays-Bas bourguignons) |

Mouvement : Primitifs flamands / Renaissance du Nord Style : Art fantastique et moralisant Œuvre phare : Le Jardin des délices (vers 1503) Innovation : Symbolisme ésotérique et créatures hybrides |

Dans un monde où l'art religieux suit des codes stricts et prévisibles, Bosch révolutionne la peinture en créant un langage visuel entièrement nouveau, mêlant christianisme orthodoxe et imaginaire délirant.

Les origines d'Hieronymus van Aken : naissance d'un génie dans l'atelier familial

L'histoire de Jérôme Bosch commence dans les années 1450 à 's-Hertogenbosch (Bois-le-Duc), prospère cité marchande du Brabant septentrional. 📅 Né dans une famille d'artistes originaire d'Aix-la-Chapelle, le jeune Hieronymus baigne dès l'enfance dans l'univers de la création : son grand-père Jan van Aken et son père Anthonis van Aken sont déjà peintres établis.

L'atelier "In Sint Thoenis" : là où tout commence : En 1462, son père Anthonis installe l'atelier familial dans une maison située sur le côté est de la grand-place, baptisée "In Sint Thoenis" en l'honneur de saint Thomas. C'est dans cet atelier que le jeune Hieronymus apprend les secrets de la peinture à l'huile, aux côtés de son frère Goessen et de ses oncles.

Sa formation se déroule selon la tradition flamande : broyage des pigments, préparation des panneaux de bois, apprentissage de la perspective et maîtrise de la technique à l'huile inventée par Jan van Eyck. Mais déjà, quelque chose distingue le jeune homme : une fascination pour les détails insolites et une imagination qui dépasse largement celle de ses maîtres.

Le choix révélateur du pseudonyme "Bosch" : Vers 1480, Hieronymus abandonne le nom familial "van Aken" pour adopter "Bosch", dérivé du nom flamand de sa ville natale. Ce choix révèle déjà son désir de créer sa propre identité artistique, distincte de la tradition familiale.

Cette période de formation, entre 1465 et 1475, coïncide avec l'âge d'or des primitifs flamands : Rogier van der Weyden, Dieric Bouts et Hugo van der Goes révolutionnent l'art européen avec leur réalisme saisissant.

Jérôme Bosch et son époque : un artiste entre gothique finissant et Renaissance naissante

Pour comprendre l'univers de Bosch, il faut s'immerger dans l'atmosphère particulière de la fin du XVe siècle. 🏰 Les Pays-Bas bourguignons vivent une période de transition majeure : déclin du Moyen Âge, émergence de l'humanisme, et surtout, climat de ferveur religieuse exacerbée par l'attente de la fin des temps.

À Bois-le-Duc, quatrième ville des Pays-Bas après Anvers, Bruxelles et Louvain, l'ambiance est celle d'une cité prospère mais inquiète. Le commerce enrichit la bourgeoisie, mais les prédications apocalyptiques troublent les esprits. L'Inquisition s'attaque aux sorcières et aux alchimistes, tandis que des sectes mystiques prolifèrent dans tous les milieux sociaux.

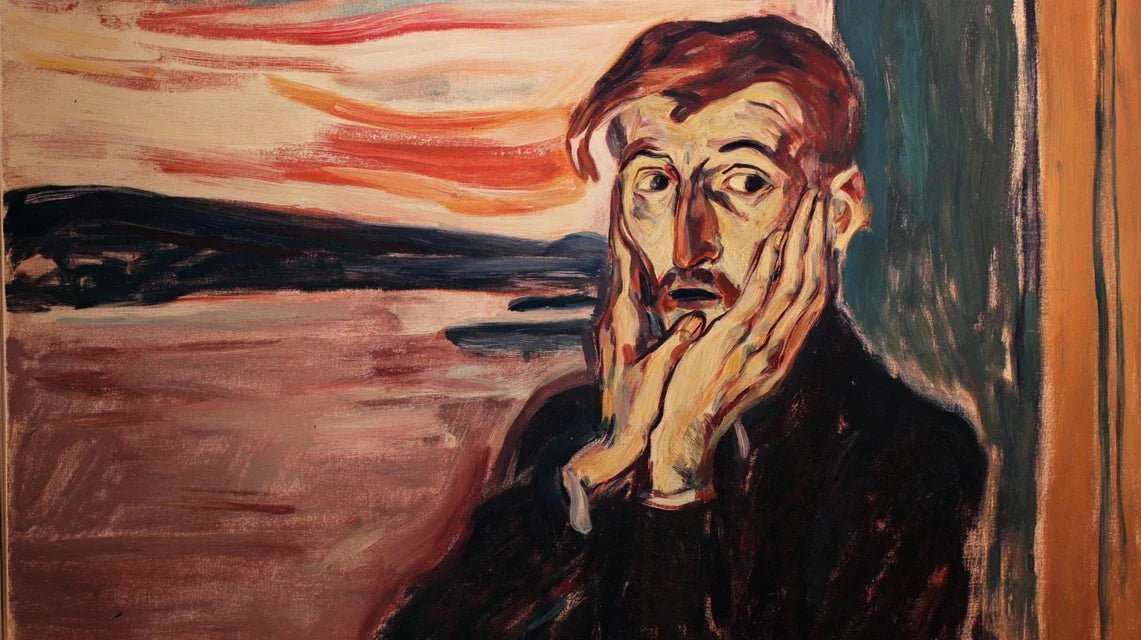

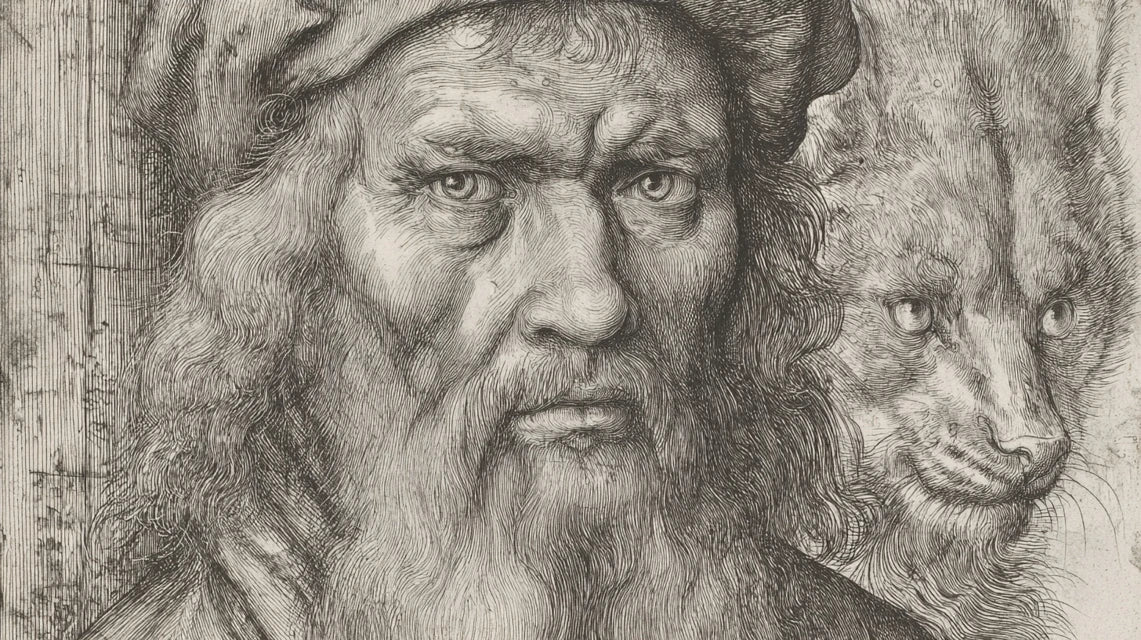

Ses contemporains ? Léonard de Vinci (né en 1452) révolutionne l'art italien, Albrecht Dürer (né en 1471) incarne la Renaissance allemande, tandis que Érasme (né vers 1469) développe son humanisme chrétien. Mais Bosch suit une voie radicalement différente : là où ses contemporains célèbrent la beauté et la raison, lui explore les ténèbres de l'âme humaine.

L'influence des mystiques du Brabant comme Jan van Ruysbroeck (1293-1381) marque profondément sa spiritualité. Ces traités mystiques, souvent suspects d'hérésie, nourrissent son imagination d'images visionnaires où le sacré et le profane s'entremêlent dangereusement.

Un art en parfaite résonance avec son temps : Bosch ne peint pas dans le vide : ses démons et ses créatures fantastiques puisent dans le folklore populaire, les bestiaires médiévaux et les croyances de son époque. Il traduit visuellement les peurs et les obsessions de son temps.

Cette époque charnière explique la singularité de son art : Bosch demeure un homme du Moyen Âge par sa vision du monde, tout en utilisant les techniques révolutionnaires de la Renaissance flamande.

Les débuts difficiles d'Hieronymus van Aken : l'apprentissage de l'indépendance artistique

Les premières années professionnelles de Bosch (vers 1470-1480) ne ressemblent en rien à l'image du génie reconnu qu'il deviendra. 💼 Travaillant dans l'ombre de son frère aîné Goessen qui dirige l'atelier familial après la mort de leur père vers 1478, le jeune Hieronymus peine à imposer sa vision artistique personnelle.

Ses premières commandes se limitent à des cartons de vitraux, des blasons et des travaux de dorure - loin des grandes œuvres qui feront sa gloire. Un document de 1480-1481 le mentionne comme exécutant une maquette de Crucifixion et complétant deux volets d'un retable laissé inachevé par son père défunt.

La période de 1476 à 1480 demeure mystérieuse : Hieronymus disparaît des archives de Bois-le-Duc, suggérant un possible tour de compagnonnage. Aurait-il voyagé en Flandre ou même en Italie pour parfaire sa formation ? Cette hypothèse expliquerait l'évolution stylistique remarquable qui caractérise ses œuvres ultérieures.

Son salut viendra d'une rencontre déterminante : en 1478, il épouse Aleid van de Meervenne, fille d'un riche bourgeois, de vingt ans son aînée. Ce mariage transforme radicalement sa situation : l'aisance financière lui permet d'acquérir la maison "In den Salvator" au nord de la grand-place et, surtout, de développer sa créativité sans contraintes économiques.

Ces années difficiles forgent son caractère artistique : Bosch développe une farouche indépendance créative et une méfiance envers les conventions qui caractériseront toute son œuvre.

Les polémiques autour de Jérôme Bosch : quand l'art religieux scandalise l'Église

Dès ses premiers chefs-d'œuvre, Bosch suscite des réactions passionnées. 🔥 Ses représentations de l'enfer et du péché choquent une partie du clergé, habituée à un art religieux plus conventionnel. Ses créatures hybrides, ses scènes érotiques à peine voilées et ses critiques implicites du clergé dérangent l'orthodoxie religieuse.

La controverse majeure éclate avec Le Jardin des délices (vers 1503) : ce triptyque révolutionnaire divise les observateurs. Certains y voient une condamnation morale des plaisirs terrestres, d'autres une célébration de la sensualité inspirée de sectes hérétiques comme les Adamites. Le panneau central, avec ses corps nus entrelacés et ses fruits géants à connotation sexuelle, défie toutes les conventions de l'art religieux.

Un chroniqueur de l'époque note avec inquiétude : "Ce peintre semble connaître les secrets de l'enfer mieux que ceux du paradis". Pourtant, Bosch assume pleinement sa vision : pour lui, montrer crûment les conséquences du péché constitue un acte de piété chrétienne.

La défense de José de Sigüenza (1605) : L'historien espagnol prend la défense de Bosch en déclarant : "Les autres cherchent à peindre les hommes tels qu'ils apparaissent vus du dehors ; celui-ci a l'audace de les peindre tels qu'ils sont au-dedans."

Cette philosophie artistique révolutionnaire fait de Bosch un précurseur : il transforme l'art religieux en exploration psychologique, anticipant de plusieurs siècles les recherches sur l'inconscient. Les surréalistes du XXe siècle reconnaîtront en lui un maître.

Paradoxalement, ces polémiques accroissent sa renommée : l'aristocratie européenne se passionne pour cet art "étrange et profond", commandes affluent de Bruxelles, d'Espagne et d'Italie.

La révolution artistique de Jérôme Bosch : l'invention d'un langage pictural unique

Les années 1490-1510 marquent l'apogée créatif de Bosch. 🎨 Libéré des contraintes financières grâce à son mariage et devenu membre notable de la confrérie Notre-Dame en 1486, il révolutionne l'art flamand en développant un style absolument unique.

Sa transformation artistique culmine avec la création du Jardin des délices, commande probable d'Henri III de Nassau-Breda pour célébrer son mariage en 1503. Cette œuvre révolutionnaire redéfinit les possibilités de la peinture religieuse.

Le Jardin des délices : chef-d'œuvre absolu de Jérôme Bosch

Ce triptyque extraordinaire (220 x 389 cm ouvert) constitue l'aboutissement de son génie créatif. 🌺 Le panneau gauche présente l'Éden avec Adam et Ève dans un paysage peuplé d'animaux fantastiques. Le panneau central dépeint l'humanité livrée aux plaisirs sensuels dans un jardin utopique. Le panneau droit révèle les tourments de l'enfer musical, où les instruments deviennent outils de torture.

L'innovation majeure réside dans le symbolisme ésotérique : chaque détail véhicule plusieurs niveaux de signification. Les fruits géants évoquent la sensualité, les bulles transparentes symbolisent la fragilité du plaisir, les créatures hybrides incarnent les métamorphoses du désir.

Les techniques révolutionnaires de Jérôme Bosch dans l'art flamand

Bosch maîtrise parfaitement la technique à l'huile mais l'enrichit d'innovations personnelles. Il développe une palette chromatique révolutionnaire : tons acidulés, contrastes violent entre fonds sombres et détails éclatants, effets de transparence obtenus par glacis successifs.

Sa méthode de travail associe minutie flamande et imagination débridée : il peint d'abord les grandes masses, puis enrichit progressivement chaque zone de détails fascinants. Ses créatures fantastiques résultent d'associations inattendues entre éléments humains, animaux, végétaux et mécaniques.

Jérôme Bosch comparé à Léonard de Vinci et Michel-Ange ses contemporains

Tandis que Léonard de Vinci explore la perfection anatomique et que Michel-Ange célèbre la beauté divine, Bosch plonge dans les abysses psychologiques. Où l'art italien glorifie l'humanisme, l'art boschéen révèle les failles de la condition humaine.

Une anecdote révélatrice : en 1520, Albrecht Dürer visite le palais de Nassau à Bruxelles et découvre les œuvres de Bosch. Il note dans son journal son "émerveillement troublant" face à cet art "si différent de tout ce qui se fait en Europe".

NOS PRODUITS RECOMMANDÉS

Cette reconnaissance internationale consacre Bosch comme l'inventeur d'un nouveau langage pictural, influençant durablement l'art européen.

La personnalité secrète de Jérôme Bosch : l'homme derrière l'artiste visionnaire

Contrairement à ses œuvres flamboyantes, la personnalité de Bosch demeure discrète et mesurée. 🏠 Les témoignages de l'époque dépeignent un bourgeois respectable, mari attentionné, membre actif de la confrérie Notre-Dame et citoyen estimé de Bois-le-Duc. Cette apparente normalité contraste violemment avec l'univers délirant de ses peintures.

Son mariage avec Aleid van de Meervenne révèle un aspect méconnu de sa personnalité. 💍 Épousant une femme de vingt ans son aînée, issue de la haute bourgeoisie, Bosch montre sa capacité à transcender les conventions sociales. Ce couple sans enfants cultive une intimité intellectuelle : Aleid partage les préoccupations spirituelles de son époux et influence peut-être sa réflexion sur la condition féminine, omniprésente dans son œuvre.

Les archives de la confrérie Notre-Dame révèlent un homme généreux et engagé : Bosch participe régulièrement aux "banquets des cygnes", reçoit chez lui les membres de la confrérie et contribue financièrement aux œuvres charitables. Cette dimension sociale nourrit sa connaissance intime de la nature humaine, matière première de son art.

Sa personnalité introspective transparaît dans ses autoportraits cachés : plusieurs historiens identifient Bosch dans certains personnages de ses triptyques, notamment l'homme au regard mélancolique du Jardin des délices, observateur lucide et désabusé de la comédie humaine.

La consécration de Jérôme Bosch : de peintre local à maître européen

La reconnaissance internationale de Bosch s'amorce dès les années 1490. 👑 Sa réputation dépasse rapidement les frontières de Bois-le-Duc pour atteindre les cours européennes les plus prestigieuses. Philippe le Beau, duc de Bourgogne, lui commande en 1504 un grand Jugement dernier (aujourd'hui disparu).

Le succès décisif survient avec l'acquisition du Jardin des délices par Henri III de Nassau-Breda vers 1503. Cette commande prestigieuse établit définitivement sa renommée dans l'aristocratie européenne. Le cardinal vénitien Domenico Grimani (1461-1523) achète plusieurs de ses œuvres, contribuant à diffuser son art en Italie.

L'évolution des prix et la cote de Jérôme Bosch à travers les siècles

De son vivant, Bosch obtient des prix exceptionnels pour l'époque. Ses œuvres majeures se négocient à des tarifs comparables à ceux des plus grands maîtres flamands, témoignant de la reconnaissance immédiate de son génie.

| Période | Valeur moyenne | Record de vente |

|---|---|---|

| De son vivant (1490-1516) | Prix équivalents aux maîtres flamands | Commande de Philippe le Beau (1504) |

| XVIe-XVIIIe siècles | Très recherché par les collectionneurs | Collection de Philippe II d'Espagne |

| Marché contemporain | Valeurs inestimables (musées) | Œuvres principales hors commerce |

Philippe II d'Espagne perpétue la tradition familiale en acquérant cinq peintures de Bosch en 1570, dont Le Chariot de foin et La Cure de la folie. Ces acquisitions royales consacrent définitivement sa place au panthéon artistique européen.

Les dernières années de Jérôme Bosch et sa mort en août 1516

Les dernières années de Bosch (1510-1516) témoignent d'une créativité intact. 📅 Âgé d'une soixantaine d'années, il peint certaines de ses œuvres les plus accomplies, notamment Le Portement de croix (vers 1515-1516), testament artistique d'une intensité dramatique saisissante.

Sa mort survient en août 1516, probablement emporté par l'épidémie de peste qui ravage Bois-le-Duc. 💀 Le registre paroissial le mentionne comme "insignis pictor" (peintre célèbre), reconnaissance ultime de son statut exceptionnel. Sans descendance, il lègue son patrimoine artistique à ses neveux, mais son véritable héritage transcende les biens matériels.

L'influence durable de Jérôme Bosch sur l'art contemporain et moderne

L'influence de Bosch traverse les siècles de manière souterraine mais persistante. 🎭 Pieter Bruegel l'Ancien reprend directement ses innovations dans ses scènes de genre et ses paysages fantastiques. Au XVIe siècle, une véritable "école boschéenne" se développe à Anvers avec Jan Mandijn, Frans Verbeeck et Pieter Huys.

La redécouverte au XXe siècle révèle sa modernité troublante : les surréalistes reconnaissent en lui un précurseur. Salvador Dalí, Max Ernst et André Breton s'inspirent directement de ses techniques d'association libre et de ses métamorphoses visuelles. Francis Bacon puise dans ses déformations corporelles, tandis que Jean Tinguely transpose ses mécaniques infernales dans ses sculptures.

Reconnaître l'héritage boschéen aujourd'hui : L'influence de Bosch se repère dans l'art contemporain par certains indices : hybridations corps-machine, métamorphoses organiques, symbolisme ésotérique, critique sociale déguisée et exploration des pulsions inconscientes.

Où découvrir les œuvres de Jérôme Bosch dans les musées aujourd'hui

Les œuvres authentiques de Bosch se concentrent dans quelques institutions prestigieuses : 🏛️ Le musée du Prado à Madrid conserve ses chefs-d'œuvre absolus (Le Jardin des délices, Le Chariot de foin). Le musée de Lisbonne abrite Les Tentations de saint Antoine. Rotterdam, Vienne, Berlin et Londres se partagent les autres pièces majeures.

Pour une immersion complète, le Noordbrabants Museum de Bois-le-Duc propose une approche contextuelle unique, permettant de découvrir l'artiste dans son environnement natal.

🎁 Offre spéciale lecteurs

Parce que vous avez pris le temps de vous informer, profitez de 10% de réduction sur votre première commande :

⏰ Valable 72h après lecture • Applicable sur tous nos produits

Questions fréquentes sur la biographie de Jérôme Bosch

Jérôme Bosch (vers 1450-1516) était un peintre néerlandais né dans une famille d'artistes à Bois-le-Duc. Troisième génération d'une lignée de peintres originaires d'Aix-la-Chapelle, il grandit dans l'atelier familial "In Sint Thoenis" avant de développer un style artistique révolutionnaire. Son mariage avec Aleid van de Meervenne en 1478 lui procure l'aisance financière nécessaire à sa liberté créative.

Sa formation débute dans l'atelier familial aux côtés de son père Anthonis et de son frère Goessen. Il maîtrise les techniques flamandes traditionnelles (peinture à l'huile, préparation des panneaux, perspective) mais développe progressivement son langage visuel personnel. Son inspiration puise dans les bestiaires médiévaux, les traités mystiques de Jan van Ruysbroeck et l'atmosphère religieuse exacerbée de son époque.

Bosch révolutionne la peinture à l'huile flamande en développant une palette chromatique unique : tons acidulés, contrastes violents, effets de transparence par glacis successifs. Sa méthode associe minutie du détail et imagination débridée : il crée des créatures hybrides en combinant éléments humains, animaux, végétaux et mécaniques selon un symbolisme ésotérique complexe.

Sa renommée s'établit grâce à son originalité artistique absolue et au soutien de la confrérie Notre-Dame dont il devient membre notable en 1486. Ses œuvres fascinent l'aristocratie européenne par leur caractère "étrange et profond". Philippe le Beau (1504), Henri III de Nassau-Breda (1503) et le cardinal Grimani lui passent commande, établissant sa réputation internationale.

Les œuvres authentiques de Bosch sont devenues inestimables : elles appartiennent exclusivement aux plus grands musées mondiaux (Prado, Lisbonne, Vienne, Rotterdam). Aucune pièce majeure n'apparaît sur le marché de l'art. Seules circulent quelques œuvres d'atelier ou d'attribution controversée, négociées à des prix exceptionnels lors de ventes aux enchères prestigieuses.

L'héritage de Bosch traverse les siècles : Bruegel l'Ancien reprend ses innovations au XVIe siècle, les surréalistes du XXe siècle (Dalí, Max Ernst) s'inspirent de ses techniques d'association libre. L'art contemporain puise dans son symbolisme ésotérique, ses métamorphoses organiques et sa critique sociale déguisée. Francis Bacon, Jean Tinguely et de nombreux artistes actuels prolongent sa vision.

Jérôme Bosch : l'éternelle modernité d'un maître visionnaire de l'art occidental

Plus de 500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch continue de fasciner par sa capacité à révéler les abysses de la condition humaine. 🌟 Cet homme paisible de Bois-le-Duc, bourgeois respecté et époux attentionné, a créé l'un des univers artistiques les plus troublants de l'histoire occidentale. Son génie réside dans cette alchimie unique entre orthodoxie chrétienne et imagination débridée.

L'actualité de son message frappe par sa justesse : dans notre époque saturée d'images et obsédée par les plaisirs immédiats, les avertissements de Bosch sur les illusions du monde résonnent avec une acuité troublante. Ses créatures hybrides anticipent nos questionnements sur l'intelligence artificielle, ses jardins corrompus évoquent nos paradis virtuels, ses mécaniques infernales préfigurent notre société technologique.

Découvrir Bosch aujourd'hui, c'est entreprendre un voyage initiatique au cœur de soi-même. Ses œuvres fonctionnent comme des miroirs impitoyables : elles révèlent nos contradictions, nos peurs secrètes, nos désirs inavoués. Mais elles offrent aussi une forme de catharsis : en contemplant ces visions infernales, nous exorcisons nos propres démons.

L'héritage vivant de Jérôme Bosch : une école de lucidité et de liberté créative : Plus qu'un simple peintre de "diableries", Bosch nous enseigne l'art de regarder sans illusion tout en conservant notre capacité d'émerveillement. Il nous montre qu'explorer les ténèbres peut paradoxalement nous mener vers la lumière, et que l'art véritable transcende toujours les conventions de son époque.