Imaginez un homme de quarante et un ans qui abandonne sa prospère entreprise de négoce en vin pour devenir l'un des révolutionnaires les plus audacieux de l'art moderne français.

En cette année 1942, dans le Paris occupé, Jean Dubuffet prend une décision qui bouleversera l'histoire de l'art : il choisit de peindre avec du sable, du goudron, des débris de verre et de révolutionner notre conception même de la beauté artistique.

Celui qui deviendra le théoricien de l'Art Brut et le contempteur de la "culture asphyxiante" nous invite dans un univers où l'authenticité prime sur la technique, où l'émotion brute triomphe du raffinement convenu.

Découvrez l'homme qui a osé dire que les dessins d'enfants et de malades mentaux valaient mieux que les chefs-d'œuvre consacrés - et comment il a eu raison.

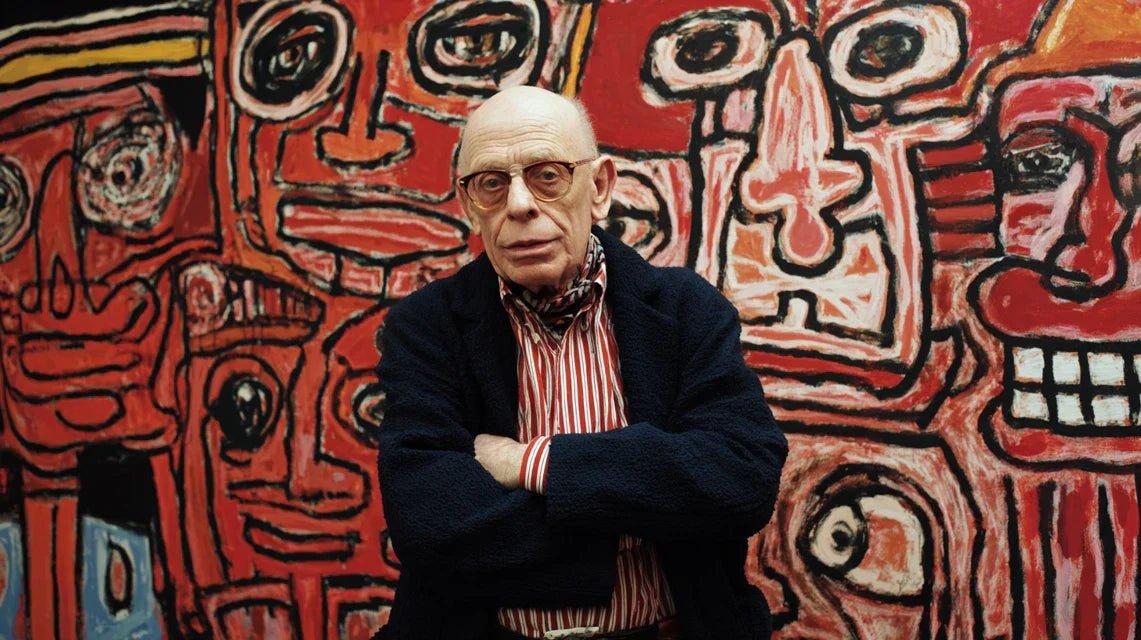

Jean Dubuffet : l'inventeur visionnaire de l'Art Brut français

Comprendre Jean Dubuffet, c'est saisir pourquoi un homme cultivé de la bourgeoisie havraise a choisi de rejeter tout ce qu'on lui avait enseigné pour inventer une nouvelle façon de créer.

| Repères biographiques | Héritage artistique |

|---|---|

|

Nom complet : Jean Philippe Arthur Dubuffet Naissance : 31 juillet 1901 au Havre Décès : 12 mai 1985 à Paris Nationalité : Française |

Mouvement : Art Brut (qu'il fonde en 1945) Style : Matières brutes, textures épaisses Œuvre phare : Le cycle de l'Hourloupe Innovation : Théorisation de l'art "hors culture" |

Mais derrière cette révolution artistique se cache l'histoire d'un homme en quête perpétuelle d'authenticité, prêt à sacrifier le confort bourgeois pour une vérité créatrice plus profonde.

Jean Dubuffet enfant : quand la bourgeoisie havraise forge un révolutionnaire

Le Havre, 1901 : dans cette prospère cité portuaire, Jean Philippe Arthur Dubuffet naît au sein d'une famille de négociants en vins de la bourgeoisie locale, côtoyant dès l'enfance un milieu cultivé mais conformiste.

La rencontre qui changea tout : Au lycée du Havre, le jeune Jean noue une amitié déterminante avec Georges Limbour, futur poète, et Raymond Queneau, qui deviendra l'auteur de Zazie dans le métro. Ces amitiés littéraires éveillent en lui une soif de création qui ne le quittera plus.

En 1918, à dix-sept ans, Dubuffet monte à Paris avec Limbour pour étudier la peinture à l'Académie Julian. Il y rencontre Fernand Léger et André Masson, mais très vite, l'enseignement académique le rebute profondément.

Le germe de la rébellion : Dès 1924, Dubuffet abandonne la peinture, déclarant que "l'art officiel l'écœure". Cette première rupture révèle déjà son refus viscéral des conventions artistiques établies.

Pendant huit années, il se détourne complètement de l'art pour reprendre l'entreprise familiale, période cruciale qui nourrit sa future théorie du créateur "indemne de culture artistique".

Jean Dubuffet et son époque : l'art français entre deux guerres

Quand Dubuffet reprend les pinceaux en 1942, l'art français traverse une période de bouleversements majeurs, entre l'héritage du Surréalisme et l'émergence de nouveaux courants d'avant-garde.

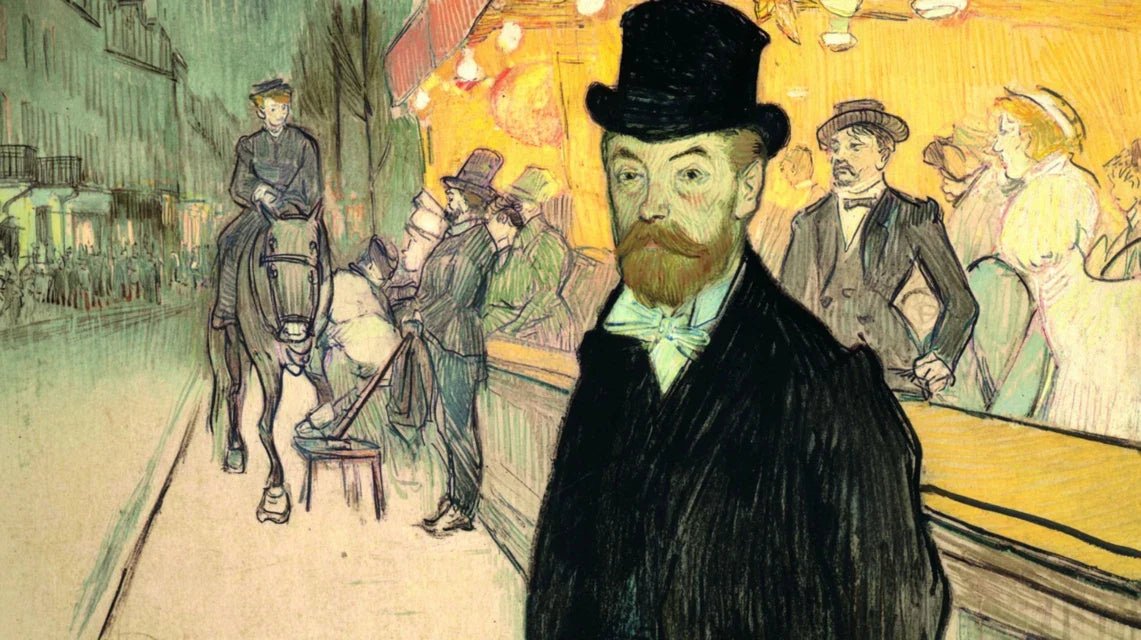

Le Paris occupé voit naître une génération d'artistes en quête d'authenticité : Jean Fautrier expérimente ses "Otages", Wols développe l'art informel, tandis que les Surréalistes comme André Breton théorisent l'automatisme créateur.

Contrairement à ses contemporains Picasso, Matisse ou Braque qui évoluent dans les cercles artistiques établis, Dubuffet forge sa propre voie, inspiré par ses voyages en Algérie entre 1947 et 1949.

La Seconde Guerre mondiale et ses traumatismes poussent de nombreux artistes à questionner les valeurs occidentales traditionnelles, mais seul Dubuffet va jusqu'à rejeter totalement "l'art culturel" au profit de créations "brutes".

L'esprit du temps : Dans cette époque de reconstruction, Dubuffet incarne paradoxalement un retour aux sources créatrices primitives, proposant de "faire table rase" de l'héritage artistique occidental pour retrouver une vérité humaine universelle.

Cette démarche révolutionnaire le distingue radicalement de l'École de Paris et des mouvements d'avant-garde de son temps, faisant de lui un authentique franc-tireur de l'art moderne.

Jean Dubuffet dans les années 1930 : les hésitations du futur maître

Entre 1924 et 1942, Dubuffet vit une période de doutes créatifs profonds, oscillant entre la gestion de son commerce de vins et des tentatives artistiques sporadiques qui le laissent insatisfait.

En 1930, il installe son entreprise dans les entrepôts de Bercy à Paris, côtoyant un milieu populaire qui nourrit sa future fascination pour "l'homme du commun". Ces années de commerce lui apportent une aisance financière mais aussi une frustration croissante.

1933 marque une première tentative de retour à l'art : il crée des marionnettes et des masques, cherchant de nouvelles formes d'expression, mais abandonne rapidement face aux difficultés économiques de son entreprise.

Cette longue traversée du désert artistique forge paradoxalement sa philosophie future : convaincu que l'art véritable doit jaillir spontanément et non résulter d'un apprentissage, il développe une méfiance définitive envers l'enseignement académique.

Quand la guerre éclate en 1939, Dubuffet est mobilisé, expérience qui renforce sa conviction que l'art doit parler à "l'homme de la rue" plutôt qu'aux élites cultivées.

Jean Dubuffet polémiste : quand l'Art Brut scandalise Paris

Dès sa première exposition en octobre 1944 à la Galerie René Drouin, Dubuffet provoque un tollé avec ses "Gardes du corps", œuvres aux matières grossières qui choquent le milieu artistique parisien.

1946 : l'exposition "Microbolus Macadam & Cie" déclenche une véritable guerre critique. Dubuffet y présente ses "Hautes Pâtes", peintures réalisées avec du sable, du goudron, du verre pilé, que la presse qualifie d'"anarchistes" et de "raclures de poubelles".

Loin de se démonter, l'artiste théorise sa révolution dans son manifeste "L'Art Brut préféré aux arts culturels" (1949), où il dénonce "l'asphyxiante culture" occidentale et prône un art "indemne de culture artistique".

La phrase qui fit scandale : "Nous entendons par Art Brut des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme [...] ait peu ou pas de part", déclare-t-il, révolutionnant la conception même de la création artistique.

En 1948, avec André Breton, Jean Paulhan et Michel Tapié, il fonde la Compagnie de l'Art Brut, institution qui collectionne et promeut les œuvres de malades mentaux, de prisonniers et d'autodidactes.

Ces polémiques, loin de nuire à sa carrière, établissent Dubuffet comme le théoricien incontournable d'un art authentiquement subversif, ouvrant la voie à l'art contemporain le plus radical.

Jean Dubuffet et l'Hourloupe : la révolution du stylo-bille (1962-1974)

Juillet 1962 : au cours d'une conversation téléphonique, Dubuffet griffonne machinalement au stylo-bille rouge et bleu sur des bouts de papier. Ces gribouillages automatiques donnent naissance au cycle le plus célèbre de son œuvre : l'Hourloupe.

Ce mot-valise inventé par l'artiste, mêlant "hurler", "loup" et "entourloupe", désigne un univers graphique révolutionnaire fait de hachures, d'entrelacs et de formes cellulaires en rouge, bleu, blanc et noir.

L'Hourloupe de Jean Dubuffet : naissance d'un langage pictural unique

Avec l'Hourloupe, Dubuffet abandonne l'huile et les matières brutes pour les markers industriels et la peinture vinylique, créant un langage plastique d'une modernité saisissante qui évoque autant les circuits électroniques que les graffitis urbains.

Contrairement aux Matériologies des années 1950, l'Hourloupe privilégie la ligne pure et les aplats colorés, préfigurant l'art numérique et la bande dessinée contemporaine.

Techniques révolutionnaires de Jean Dubuffet dans l'Hourloupe

Dubuffet développe une méthode de travail quasi-industrielle : dessins au stylo-bille, découpage, collage, puis agrandissement en peintures, sculptures et même architectures habitables comme la Closerie Falbala (1971-1976).

Jean Dubuffet face à Picasso et l'École de Paris

Quand Picasso explore encore les variations classiques et que l'École de Paris se sclérose, Dubuffet invente un langage pictural totalement neuf, libéré de toute référence à l'histoire de l'art occidental.

1967 : il découvre le polystyrène expansé et transpose l'Hourloupe en sculptures monumentales. La Tour aux Figures (1988) à Issy-les-Moulineaux témoigne de cette révolution de l'art dans l'espace public.

NOS PRODUITS RECOMMANDÉS

Cette période de douze années créatrices (1962-1974) place définitivement Dubuffet parmi les révolutionnaires majeurs de l'art du XXe siècle.

Jean Dubuffet l'homme : portrait d'un anticonformiste radical

Derrière l'artiste révolutionnaire se cache un homme d'une érudition considérable, grand lecteur de Céline, Ponge et Paulhan, qui cultive paradoxalement le rejet de la culture intellectuelle.

Marié trois fois, père de famille bourgeoise vivant dans un hôtel particulier du 7e arrondissement parisien, Dubuffet incarne les contradictions de son époque : révolutionnaire dans l'art, conservateur dans sa vie privée.

Sa correspondance révèle un homme obsédé par la théorisation de sa pratique, écrivant sans relâche pour justifier ses innovations, témoignant d'une intelligence analytique exceptionnelle derrière l'apparente naïveté de ses œuvres.

Cette dualité entre sophistication intellectuelle et primitivisme artistique constitue la clé de compréhension de l'homme Dubuffet, éternel bourgeois en révolte contre sa propre classe sociale.

Jean Dubuffet consacré : l'art brut conquiert le marché mondial

Dès les années 1950, Dubuffet bénéficie d'un succès commercial croissant, notamment aux États-Unis où le critique Clement Greenberg le proclame "le peintre le plus original de l'École de Paris depuis Miró".

1960 : la rétrospective au Musée des Arts décoratifs de Paris consacre définitivement sa reconnaissance institutionnelle, confirmée par des expositions au MoMA de New York et dans les plus grands musées internationaux.

Cote et prix records de Jean Dubuffet sur le marché de l'art

Aujourd'hui, Dubuffet figure parmi les 25 artistes les plus chers au monde : en 2015, "Paris Polka" (1961) a été adjugé 24,8 millions de dollars chez Christie's New York, établissant un record absolu pour l'artiste.

| Période | Valeur moyenne | Record de vente |

|---|---|---|

| Vivant (1942-1985) | 50 000 à 200 000 francs | 500 000 francs (années 1980) |

| Posthume (1985-2000) | 100 000 à 500 000 euros | 2 millions d'euros |

| Marché actuel (2000-2025) | 200 000 à 2 millions d'euros | 24,8 millions de dollars (2015) |

Les œuvres de l'Hourloupe atteignent régulièrement plusieurs millions d'euros, tandis que les estampes et lithographies se négocient entre 5 000 et 100 000 euros, démocratisant l'accès à son univers créatif.

Jean Dubuffet et sa mort en 1985 : testament d'un visionnaire

12 mai 1985 : Jean Dubuffet s'éteint à Paris à l'âge de 83 ans, laissant une œuvre colossale de plus de 10 000 pièces et une révolution esthétique dont l'influence se mesure encore aujourd'hui.

Ses dernières séries, "Psycho-sites" et "Non-lieux", explorent des territoires plastiques inédits, confirmant jusqu'au bout sa capacité d'innovation et de renouvellement créatif.

Influence de Jean Dubuffet sur l'art contemporain actuel

L'héritage dubuffetien irrigue l'art contemporain : Basquiat puise dans l'esthétique de l'Art Brut, les street artists reprennent ses techniques de matières brutes, tandis que l'art numérique s'inspire de la géométrie de l'Hourloupe.

Des artistes comme Kiefer, Tàpies ou Dubosq revendiquent explicitement l'influence de ses recherches matériologiques, démontrant la fécondité durable de ses innovations techniques.

Reconnaître l'héritage Dubuffet aujourd'hui : Observez les textures brutes dans la sculpture contemporaine, les références à l'art outsider dans les biennales internationales, et l'omniprésence des matériaux non nobles dans l'art actuel.

Collections et musées consacrés à Jean Dubuffet dans le monde

La Collection de l'Art Brut à Lausanne (créée par Dubuffet en 1976) demeure le lieu de pèlerinage incontournable. En France, la Fondation Dubuffet à Paris et la Closerie Falbala à Périgny-sur-Yerres offrent des immersions uniques dans son univers.

Les amateurs peuvent également découvrir ses œuvres au Centre Pompidou, au MuMa du Havre, au MoMA de New York et dans plus de 50 musées internationaux qui conservent ses créations.

🎁 Offre spéciale lecteurs

Parce que vous avez pris le temps de vous informer, profitez de 10% de réduction sur votre première commande :

⏰ Valable 72h après lecture • Applicable sur tous nos produits

Questions fréquentes sur Jean Dubuffet et sa biographie

Jean Dubuffet (1901-1985) était un peintre et sculpteur français, inventeur du concept d'Art Brut en 1945. Né dans une famille bourgeoise de négociants en vins au Havre, il révolutionne l'art en rejetant les conventions académiques pour créer avec des matériaux bruts comme le sable, le goudron ou les débris. Sa célébrité vient de sa théorisation d'un art "indemne de culture", inspiré des créations de malades mentaux, d'enfants et de marginaux.

Dubuffet étudie brièvement à l'Académie Julian à Paris en 1918, mais abandonne rapidement l'enseignement académique qu'il juge "asphyxiant". Autodidacte par conviction, il développe sa technique en observant les créations spontanées dans les hôpitaux psychiatriques suisses dès 1945. Son style naît de l'expérimentation avec des matériaux non conventionnels et du rejet délibéré de toute formation artistique traditionnelle.

L'Hourloupe (1962-1974) est le cycle artistique le plus célèbre de Dubuffet, né de griffonnages automatiques au stylo-bille lors de conversations téléphoniques. Cette technique révolutionnaire abandonne l'huile traditionnelle pour les markers industriels et crée un langage de hachures rouge, bleu, blanc et noir. L'innovation réside dans le passage du dessin spontané aux sculptures monumentales et architectures habitables, préfigurant l'art numérique contemporain.

La reconnaissance arrive dès sa première exposition en 1944 à la Galerie René Drouin, malgré les polémiques. Le critique américain Clement Greenberg le consacre dans les années 1950 comme "le peintre le plus original de l'École de Paris". La rétrospective de 1960 au Musée des Arts décoratifs de Paris confirme sa stature internationale, renforcée par ses succès aux États-Unis et ses expositions au MoMA.

Dubuffet figure parmi les 25 artistes les plus chers au monde. Ses peintures majeures se vendent entre 200 000 euros et plusieurs millions, avec un record de 24,8 millions de dollars pour "Paris Polka" en 2015. Les œuvres de l'Hourloupe atteignent régulièrement 1 à 5 millions d'euros, tandis que ses estampes et lithographies se négocient entre 5 000 et 100 000 euros, offrant un accès plus démocratique à son univers créatif.

L'influence de Dubuffet sur l'art contemporain est considérable : Basquiat s'inspire de l'Art Brut, les street artists reprennent ses matériaux bruts, l'art numérique puise dans l'Hourloupe. Sa théorisation de l'art outsider influence les biennales internationales, tandis que des artistes comme Kiefer ou Tàpies revendiquent son héritage matériologique. La Collection de l'Art Brut de Lausanne et la Fondation Dubuffet perpétuent sa vision révolutionnaire.

Jean Dubuffet, pionnier éternel : pourquoi son art nous fascine encore

Plus de quarante ans après sa disparition, Jean Dubuffet demeure l'un des rares artistes à avoir révolutionné notre conception même de la création artistique, prouvant qu'un homme seul peut remettre en question mille ans de tradition occidentale.

Son message résonne avec une modernité saisissante : à l'heure des réseaux sociaux et de la démocratisation créative, sa défense de l'authenticité face aux codes établis et de la spontanéité face à l'académisme parle à chaque créateur en quête de liberté.

Découvrir Dubuffet, c'est comprendre que l'art véritable ne réside ni dans la technique parfaite ni dans la culture érudite, mais dans cette capacité humaine universelle à transformer le réel par l'imagination et l'émotion brute.

L'art comme respiration vitale : Dubuffet nous enseigne que créer n'est pas un privilège d'initiés mais un besoin humain fondamental, accessible à quiconque ose regarder le monde avec des yeux neufs et un cœur sincère.