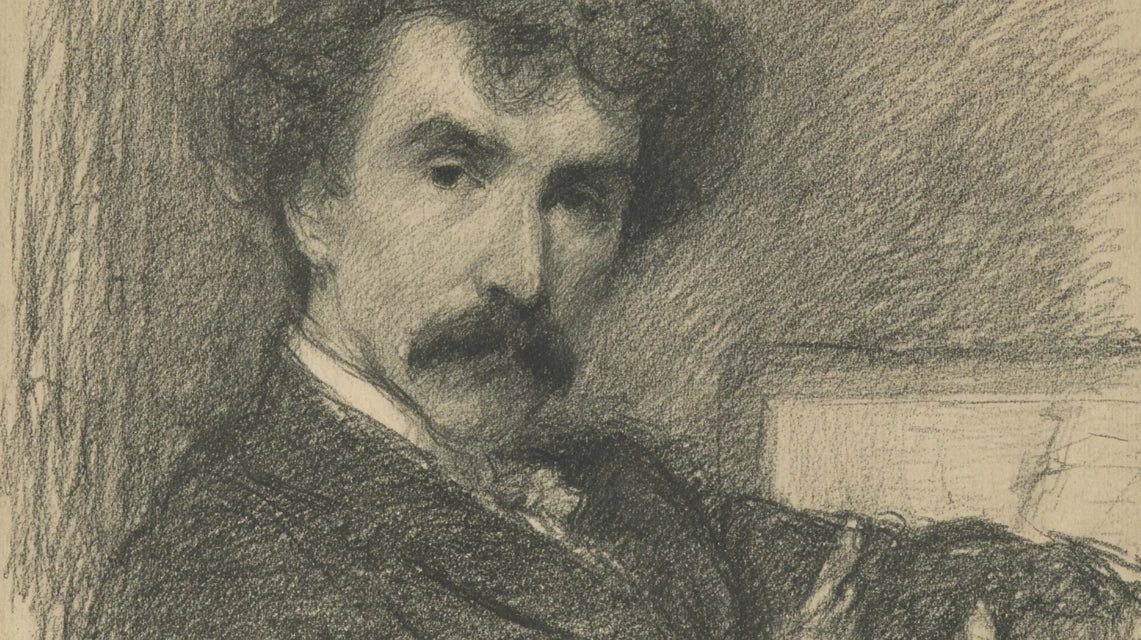

Imaginez un homme au regard perçant, une signature en forme de papillon avec un dard, défiant l'establishment artistique victorien avec ses "arrangements" en gris et noir. Dans le brouillard londonien du XIXe siècle, James McNeill Whistler révolutionne l'art occidental en transformant la Tamise nocturne en symphonie visuelle.

Ce peintre américain installé à Londres ne se contente pas de peindre : il crée un nouveau langage artistique où la musique rencontre la couleur, où l'art japonais dialogue avec l'esthétisme occidental. Ses nocturnes atmosphériques bouleversent une époque qui exige du réalisme et de la morale dans l'art.

Pourtant, derrière cette figure d'avant-garde se cache un homme complexe, perfectionniste obsessionnel capable de recommencer un tableau vingt fois pour capturer l'essence d'un moment fugace. Whistler transforme l'acte de peindre en quête spirituelle de l'harmonie pure.

Découvrez comment cet esthète du silence visuel a révolutionné notre regard sur l'art moderne et forgé l'identité artistique de deux continents - une biographie captivante de l'homme qui peignait l'âme de la nuit.

James Abbott McNeill Whistler : le génie controversé de l'art pour l'art

Comprendre James McNeill Whistler nécessite de dépasser la légende pour saisir la personnalité fascinante de l'homme qui révolutionna l'art occidental. Né entre deux mondes, formé par trois cultures, ce peintre américain forgea son destin artistique dans les brumes de Londres et les salons parisiens.

| Repères biographiques | Héritage artistique |

|---|---|

|

Nom complet : James Abbott McNeill Whistler Naissance : 10 juillet 1834, Lowell, Massachusetts Décès : 17 juillet 1903, London Nationalité : Américain, naturalisé britannique |

Mouvement : Esthétisme, précurseur de l'art moderne Style : Harmonies tonales, influence japonisante Œuvre phare : "Arrangement en gris et noir n°1" (La Mère de Whistler) Innovation : Les "Nocturnes" et l'art pour l'art |

Au-delà des dates et des titres, Whistler incarne la transition entre l'art traditionnel et la modernité. Son approche révolutionnaire transformera à jamais notre compréhension de ce que peut être une œuvre d'art.

Les racines cosmopolites de James Whistler : une enfance entre trois nations

L'enfance de James Whistler se déroule dans un contexte international unique qui forgera sa vision artistique. Fils de George Washington Whistler, ingénieur ferroviaire renommé, et d'Anna McNeill Whistler, il grandit dans un milieu bourgeois cultivé ouvert sur le monde.

La révélation de Saint-Pétersbourg : En 1842, lorsque la famille s'installe en Russie pour que le père supervise la construction du chemin de fer Saint-Pétersbourg-Moscou, le jeune James découvre l'art européen et fréquente l'Académie impériale des arts. Cette immersion précoce dans la culture artistique russe éveille sa sensibilité esthétique et lui donne le goût des harmonies chromatiques raffinées.

Enfant difficile, sujet à des colères imprévisibles et des périodes de mélancolie profonde, James trouve dans le dessin un exutoire salvateur. Ses parents découvrent rapidement que l'activité artistique canalise son tempérament volcanique et développe sa capacité de concentration. Cette découverte précoce déterminera toute sa trajectoire.

Le principe fondateur de l'harmonie : Dès ses premiers dessins, Whistler révèle une obsession pour l'équilibre tonal et une capacité intuitive à créer des compositions musicales en peinture. Cette approche synesthésique entre art visuel et musique deviendra sa signature artistique.

Après la mort prématurée de son père en 1849, la famille retourne aux États-Unis où James intègre l'Académie militaire de West Point. Cet épisode révèle déjà sa personnalité rebelle : excellent en dessin et en français, il échoue lamentablement en chimie et mathématiques, préférant caricaturer ses professeurs plutôt qu'étudier les sciences exactes.

Whistler et son époque : l'art à l'heure de la révolution industrielle

L'époque de Whistler correspond à une transformation majeure de la société occidentale. Les années 1850-1900 voient émerger une bourgeoisie industrielle avide d'art, tandis que les artistes questionnent le rôle traditionnel de la peinture face à l'invention de la photographie.

À Paris, où Whistler arrive en 1855 pour étudier dans l'atelier de Charles Gleyre, bouillonne l'effervescence artistique du Second Empire. L'Exposition universelle de 1855 révèle au public occidental les arts japonais, découverte qui marquera profondément l'esthétique whistlérienne.

Ses contemporains incluent Manet, Fantin-Latour, Courbet, mais aussi Baudelaire et Mallarmé. Cette génération révolutionne l'art en rejetant l'académisme au profit d'une approche plus personnelle et expressive. Whistler se distingue par sa recherche d'un art pur, détaché de toute fonction narrative ou morale.

L'Angleterre victorienne où il s'installe définitivement en 1859 vit une période de prospérité économique mais de rigidité morale. L'art y est encore perçu comme devant édifier et instruire. C'est contre cette conception que Whistler mènera sa révolution esthétique.

L'esthète face à l'époque industrielle : Whistler incarne parfaitement la réaction artistique à la modernité industrielle. Là où d'autres dénoncent ou glorifient le progrès, lui cherche à créer un art intemporel et spirituel, refuge de beauté pure dans un monde en mutation.

Cette position unique lui permet de dialoguer avec les avant-gardes françaises tout en développant un style personnel qui influencera durablement l'art anglo-saxon. Son approche révolutionnaire de la couleur et de la composition préfigure les recherches de l'art moderne.

Les débuts laborieux de Whistler : entre bohème parisienne et quête artistique

Les premières années parisiennes de Whistler (1855-1859) sont marquées par la précarité financière et les tâtonnements stylistiques. Étudiant à l'École des Beaux-Arts, il fréquente le Quartier Latin et mène une vie de bohème typique des artistes de sa génération.

Ses premières œuvres, influencées par Courbet et l'école réaliste, montrent un artiste cherchant encore sa voie. "La Fille en blanc" (1862), refusée au Salon officiel, trouve sa place au Salon des Refusés où elle fait scandale par son dépouillement révolutionnaire et son absence de narration claire.

L'épisode le plus révélateur de sa détermination survient lors de sa rencontre avec Gustave Courbet. Le maître du réalisme, séduit par le talent du jeune Américain, tente de l'influencer vers un art social et engagé. Whistler résiste et développe au contraire sa théorie de l'art pour l'art, rejetant toute fonction utilitaire de la peinture.

La formation de la "Société des Trois" avec Alphonse Legros et Henri Fantin-Latour marque un tournant décisif. Cette alliance artistique lui offre un soutien moral et esthétique crucial dans sa quête d'un art nouveau. Fantin-Latour l'immortalise dans son "Hommage à Delacroix" (1864), le plaçant symboliquement aux côtés de Manet et Baudelaire.

Ces années difficiles forgent son caractère artistique : perfectionniste obsessionnel, il développe la manie de recommencer inlassablement ses toiles jusqu'à obtenir l'harmonie parfaite. Cette exigence extrême explique la relative rareté de son œuvre peint mais garantit sa qualité exceptionnelle.

Whistler le provocateur : scandales artistiques et guerre contre les critiques

La personnalité combative de Whistler se révèle pleinement dès ses premiers succès. Dandy cultivé, esthète raffiné mais caractère impossible, il multiplie les provocations contre l'establishment artistique britannique. Ses déclarations fracassantes font de lui l'enfant terrible de la scène londonienne.

Le scandale de la "Fille en blanc" révèle déjà sa conception révolutionnaire de l'art. Quand les critiques cherchent une signification symbolique à cette figure féminine énigmatique, Whistler rétorque avec mépris que son seul objectif est l'harmonie coloriste. Il rebaptise l'œuvre "Symphonie en blanc n°1", imposant ses titres musicaux.

Son attitude hautaine envers la Royal Academy culmine avec l'exposition de 1872. Son "Arrangement en gris et noir n°1" (portrait de sa mère) échappe de peu au refus. Furieux de cette quasi-humiliation, Whistler claque définitivement la porte de l'institution officielle et développe sa stratégie d'exposition indépendante.

La philosophie de l'art pur : "L'art ne devrait être mélangé à rien d'autre... L'art devrait être indépendant de tout bavardage, se suffire à lui-même et s'adresser uniquement au sens artistique de l'œil ou de l'oreille". Cette déclaration résume parfaitement sa vision révolutionnaire qui préfigure tous les débats esthétiques du XXe siècle.

Ses attaques contre John Ruskin, critique d'art le plus influent de l'époque, révèlent un homme qui n'hésite pas à défier les autorités les plus respectées. Quand Ruskin l'accuse de "jeter un pot de peinture au visage du public", Whistler riposte par un procès retentissant qui fait de lui le champion de l'art moderne naissant.

Cette guerre permanente contre les conservateurs forge paradoxalement sa popularité auprès des avant-gardes européennes. Mallarmé, Proust, Debussy voient en lui un précurseur essentiel de la modernité artistique. Ses polémiques, compilées dans "The Gentle Art of Making Enemies" (1890), deviennent un manifeste esthétique majeur.

Les Nocturnes de Whistler : la révolution de l'art atmosphérique

Les années 1870 marquent l'apogée créatif de Whistler avec l'invention des "Nocturnes", série révolutionnaire qui transforme la peinture de paysage. Installé à Chelsea, face à la Tamise, il développe une technique unique pour capturer les atmosphères nocturnes londonniennes.

Le processus créatif des Nocturnes révèle un perfectionnisme absolu. Whistler embarque sur la Tamise au crépuscule, mémorise minutieusement les effets de lumière, puis retourne dans son atelier pour recréer de mémoire l'essence poétique du moment observé. Cette méthode révolutionnaire privilégie l'impression subjective sur l'observation directe.

Nocturne en bleu et or - Vieux pont de Battersea : le chef-d'œuvre de l'art atmosphérique

Cette œuvre emblématique de 1872-1875 illustre parfaitement la révolution whistlérienne. Le vieux pont de bois de Battersea, déformé et magnifié, se dresse dans un camaïeu de bleus profonds ponctués d'or scintillant. L'influence de Hiroshige et des estampes japonaises se mêle à une sensibilité occidentale pour créer un langage pictural inédit.

L'œuvre transcende la représentation pour devenir pure évocation musicale. Les silhouettes spectrales sur le pont, les reflets tremblants dans l'eau, les feux d'artifice suggérés créent une symphonie visuelle où chaque élément concourt à l'harmonie générale.

La technique révolutionnaire des Nocturnes : peindre l'impalpable

Whistler développe un médium personnel mélageant copal, térébenthine et huile de lin qui lui permet d'obtenir des transparences inédites. Il peint sur le sol pour éviter les coulures, applique des glacis successifs d'une finesse extrême. Ses toiles, d'une délicatesse proche de l'aquarelle, nécessitent un encadrement sous verre.

Whistler face à ses contemporains : l'originalité absolue

Là où Monet fragmente la lumière en touches divisées, Whistler privilégie les fondu subtils et les harmonies tonales. Contrairement aux impressionnistes français qui peignent en plein air, il travaille de mémoire, créant des œuvres plus synthétiques et spirituelles.

Sa rencontre avec Oscar Wilde en 1881 illustre parfaitement sa position unique. Les deux esthètes, amis puis rivaux, partagent la même conviction : l'art doit être autonome et créer sa propre beauté. Leurs échanges d'esprit, devenus légendaires, révèlent deux conceptions complémentaires de l'esthétisme fin de siècle.

NOS PRODUITS RECOMMANDÉS

Cette révolution esthétique place Whistler au rang des précurseurs directs de l'art moderne. Ses recherches sur l'abstraction naissante et l'expressivité pure de la couleur annoncent les avant-gardes du XXe siècle.

L'homme derrière l'artiste : Whistler entre dandysme et mélancolie

La personnalité complexe de Whistler oscille entre l'arrogance publique du dandy et la sensibilité profonde de l'artiste. Ses relations tumultueuses avec les femmes de sa vie éclairent les zones d'ombre d'un homme en quête permanente d'harmonie impossible.

Sa liaison avec Joanna Hiffernan, modèle irlandaise qui inspire "La Fille en blanc", révèle un amour passionné mais impossible. Quand Gustave Courbet peint à son tour la jeune femme dans "Jo, la belle Irlandaise" (1866), Whistler vit cette « trahison » comme un traumatisme personnel qui l'amène à quitter précipitamment l'Europe pour Valparaiso.

Son mariage tardif en 1888 avec Beatrice Godwin, veuve de l'architecte Edward Godwin, apporte enfin l'équilibre émotionnel longtemps recherché. "Trixie", comme il la surnomme tendrement, devient sa complice artistique et mondaine. Sa mort prématurée du cancer en 1896 plonge Whistler dans une mélancolie définitive qui transparaît dans ses dernières œuvres.

Cette vulnérabilité cachée explique l'obsession de la perfection qui caractérise son art. Incapable de compromis dans la vie comme en peinture, Whistler crée un univers esthétique total où chaque détail concourt à l'harmonie générale, de sa signature papillon à l'encadrement de ses toiles.

Le triomphe tardif de Whistler : de l'incompréhension à la consécration

La reconnaissance de Whistler suit un parcours chaotique, marqué par l'incompréhension initiale du public puis l'engouement progressif des collectionneurs éclairés. Le procès Ruskin de 1878, bien que financièrement désastreux, établit paradoxalement sa réputation internationale d'artiste d'avant-garde.

Le tournant décisif intervient en 1891 quand l'État français achète "L'Arrangement en gris et noir n°1" pour 4000 francs, une somme considérable. Cette acquisition officielle par le musée du Luxembourg consacre définitivement son statut d'artiste majeur et lance sa cote internationale.

L'évolution spectaculaire des prix Whistler

L'analyse du marché whistlérien révèle une progression fulgurante de sa cote artistique, particulièrement après 1890. Ses gravures, initialement vendues quelques livres, atteignent des sommes importantes dès 1900.

| Période | Valeur moyenne | Record de vente |

|---|---|---|

| 1860-1890 (période de vie) | 50-200 guinées par toile | 400 guinées ("Arrangement n°1", 1891) |

| 1900-1950 (posthume) | 500-2000 livres | 8000 livres (Nocturne, 1934) |

| Marché contemporain | 2-10 millions de dollars | 40,5 millions $ ("Harmonie en rose et gris", 2019) |

Cette évolution spectaculaire s'explique par la reconnaissance progressive de son rôle précurseur dans l'art moderne et par la rareté relative de ses œuvres peintes. Aujourd'hui, les grandes institutions mondiales se disputent ses toiles lors des rares mises sur le marché.

La fin d'une époque : Whistler et l'héritage de l'art moderne

Les dernières années de Whistler (1896-1903) sont marquées par une production ralentie mais d'une qualité exceptionnelle. Veuf inconsolable après la mort de Beatrice, il se consacre essentiellement à l'enseignement et à la théorisation de son art.

L'ouverture de l'Académie Carmen à Paris en 1898 révèle son désir de transmettre sa vision esthétique. Ses cours, fréquentés par de jeunes artistes américains et européens, diffusent ses théories sur l'harmonie tonale et l'indépendance de l'art. Sa mort le 17 juillet 1903 prive le monde artistique d'un maître irremplaçable.

L'influence décisive de Whistler sur l'art contemporain

L'héritage whistlérien irrigue tout l'art du XXe siècle. Sa conception de l'art pur inspire directement l'abstraction naissante : Kandinsky reconnaît sa dette envers les Nocturnes, Rothko s'inspire de ses harmonies coloristes, Debussy transpose ses recherches atmosphériques en musique.

Plus subtilement, son approche synesthésique entre peinture et musique préfigure les recherches contemporaines sur l'art total. Des installations immersives actuelles aux expériences de réalité virtuelle, l'esprit whistlérien perdure dans toute démarche visant à créer des harmonies sensorielles pures.

Reconnaître l'héritage whistlérien aujourd'hui : Observez les œuvres contemporaines privilégiant l'atmosphère sur la narration, les harmonies tonales subtiles, les titres évoquant la musique. De James Turrell à Gerhard Richter, nombreux sont les artistes actuels qui perpétuent, consciemment ou non, la révolution esthétique initiée par Whistler.

Où découvrir Whistler aujourd'hui : guide des collections mondiales

Le Musée d'Orsay à Paris conserve "L'Arrangement en gris et noir n°1", œuvre incontournable pour comprendre l'art whistlérien. La Tate Britain de Londres possède la plus importante collection de Nocturnes, dont le célèbre "Nocturne en bleu et or - Vieux pont de Battersea".

Aux États-Unis, la Freer Gallery de Washington abrite la "Peacock Room", décoration intégrale réalisée par Whistler, expérience immersive unique de son art décoratif. Le Detroit Institute of Arts expose "Nocturne en noir et or - La Fusée qui tombe", l'œuvre qui déclencha le procès historique contre Ruskin.

🎁 Offre spéciale lecteurs

Parce que vous avez pris le temps de vous informer, profitez de 10% de réduction sur votre première commande :

⏰ Valable 72h après lecture • Applicable sur tous nos produits

Questions fréquentes sur James McNeill Whistler

James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) était un peintre américain établi principalement en Angleterre, considéré comme l'un des précurseurs de l'art moderne. Né à Lowell, Massachusetts, il grandit en Russie avant de se former à Paris puis de s'installer à Londres. Son importance réside dans sa révolution esthétique : il fut le premier à concevoir la peinture comme un art purement visuel, détaché de toute fonction narrative ou morale, préfigurant ainsi l'art abstrait du XXe siècle.

La formation de Whistler combine trois influences majeures : l'enseignement académique français chez Charles Gleyre, la découverte de l'art japonais lors de l'Exposition universelle de 1855, et l'influence du réalisme de Courbet. Il développe progressivement sa théorie des "arrangements", titrant ses œuvres comme des compositions musicales ("symphonies", "nocturnes", "harmonies") pour souligner la primauté de l'harmonie coloriste sur le sujet représenté.

Les "Nocturnes" révolutionnent la peinture de paysage par leur approche atmosphérique inédite. Whistler ne peint pas d'après nature mais de mémoire, après avoir mémorisé les effets lumineux de la Tamise nocturne. Il développe une technique unique mêlant copal, térébenthine et huile de lin pour obtenir des transparences et des fondu subtils. Ces œuvres privilégient l'émotion poétique sur la représentation fidèle, annonçant directement l'abstraction moderne.

En 1877, le critique d'art John Ruskin attaque violemment "Nocturne en noir et or - La Fusée qui tombe" dans sa revue, accusant Whistler de "jeter un pot de peinture au visage du public" pour 200 guinées. Whistler poursuit Ruskin en diffamation en 1878. Bien qu'il gagne le procès, il n'obtient qu'un farthing de dommages et les frais de justice le ruinent. Ce procès historique marque un tournant dans la conception de l'art moderne et établit le droit des artistes à expérimenter librement.

Les œuvres de Whistler atteignent aujourd'hui des prix exceptionnels sur le marché international. Ses peintures majeures se vendent entre 2 et 40 millions de dollars, le record étant détenu par "Harmonie en rose et gris : Portrait de Lady Meux" (40,5 millions $ en 2019). Ses gravures, plus accessibles, oscillent entre 10 000 et 300 000 dollars selon leur rareté. Cette valorisation exceptionnelle s'explique par la rareté de son œuvre peint et sa reconnaissance comme précurseur de l'art moderne.

L'héritage de Whistler perdure dans toute démarche artistique privilégiant l'atmosphère sur la narration. Ses recherches sur les harmonies tonales inspirent des artistes comme Mark Rothko ou James Turrell. Sa conception synesthésique entre peinture et musique préfigure l'art multimédia contemporain. Plus fondamentalement, sa théorie de "l'art pour l'art" établit le principe d'autonomie esthétique qui sous-tend encore aujourd'hui la création artistique moderne et contemporaine.

James McNeill Whistler : l'éternel moderne qui révolutionna notre regard

Plus d'un siècle après sa disparition, James McNeill Whistler continue de fasciner par sa modernité intemporelle. Cet esthète visionnaire comprit avant tous que l'art ne devait plus imiter mais créer, ne plus raconter mais émouvoir. En transformant la peinture en musique visuelle, il ouvrit la voie à toutes les avant-gardes du XXe siècle.

Son message résonne particulièrement dans notre époque saturée d'images : la vraie beauté naît de l'harmonie, non de l'accumulation. Ses Nocturnes, épures absolues de poésie picturale, nous rappellent que l'art le plus profond surgit souvent du dépouillement et de la suggestion plutôt que de la surcharge et de l'explicite.

L'homme qui signait d'un papillon au dard acéré incarnait parfaitement cette dualité : délicatesse esthétique et force combative, raffinement extrême et provocation permanente. Cette complexité fait de lui un artiste éternellement contemporain, capable de parler à chaque génération qui redécouvre ses œuvres.

Découvrir Whistler, c'est enrichir son regard : Cet alchimiste de la lumière nous apprend à voir la beauté dans les nuances subtiles, à entendre la musique des couleurs, à comprendre que l'art véritable transcende toujours son époque pour toucher l'universel. Une leçon d'esthétique qui transforme définitivement notre perception du monde.